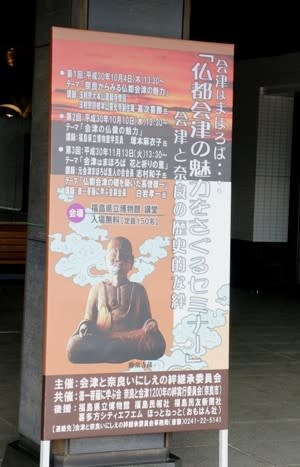

「仏都会津の魅力をさぐるセミナー」に参加した。

第3回とあるが、最後に初めて知った。新聞記事で、白岩孝一氏の講演を知り、参加した。

駐車場を考え、1時間前に博物館へ。開会前に久々のお城を散策しょうと考えた。

既にサクラの紅葉は散り終えたが、鮮やかなモミジが石垣に映えていた。

博物館は屋根の修理中、秋月悌次郎の歌碑の横に、いつ建てられたのだろうか、新島八重のブロンズ像が建っていた。

今日のセミナーは最終回、2つのお話しを聴いた。

主催は、会津と奈良いにしえの絆継承委員会で、共催は徳一菩薩に学ぶ会。

かつての同僚、長い付き合いのある白岩氏は同会の副会長を務め、徳一研究家だ。

「仏都会津の魅力をさぐるセミナー」

「仏都会津の魅力をさぐるセミナー」

互いに教職を離れ15,6年になる。彼はその後、生まれ故郷の湯川村で、郷土の歴史を研究し、3冊の徳一関連の成果を著した努力家だ。

その間、小生はと言えば、小学生と一緒に小さな自然を追いかけていた。多少無為な人生を歩んだ。

彼の今日の演題は「仏都会津のいしずえを築いた高僧徳一」、彼の追求した徳一研究の一端を話された。

数々の歴史文献を研究し、徳一が会津に至った足跡を推定する歴史学の手法を知った思いがした。

丁度数日前に勝常寺を訪ねたばかりで、彼の今日の徳一の足跡に関する内容は興味深いものだった。

特に、徳一が東行した理由について、また、創業時の勝常寺の伽藍配置や、造営の目的、造営の主体は誰かなど、彼の推理を興味を持って聴いた。

拙ブログを見ると、ときどき徳一が書いてあった。

その都度興味を持っていたが、印象は・・・《徳一は難解》だ。

勝常寺薬師堂(拙ブログ:「秋の勝常寺」11/7より)

勝常寺薬師堂(拙ブログ:「秋の勝常寺」11/7より)

その前の講演は、同じく奈良との会の副会長の志村氏。演題は「会津はまほろば 花と祈りの里」

先人が培った栄養を次代に伝えたい思いを話された。

講師の話す《花と祈り》を、花は〈自然〉に置き換え、祈りは〈長い歴史に育まれた会津〉に置き換えて想いを聴いた。

何不自由ない現代の精神文化を危惧されての話しだった。

聴きながら 懐かしい〈まほろば〉に思いを巡らせていた。

まづ思い浮かぶは、古事記にある 「倭(やまと)は 国のまほろば たたなづく 青垣 山隠(やまごも)れる 倭しうるはし」

次ぎに、歌が浮かんできた。

まほろばの 野面に赤く 灯をともす 杏の花よ

あふれゆく 春の息吹に 手を取れば 浅間の山も

一すじの 恋の煙を 今日もまた 空に捧げる

そうだ、「まほろばの国」だ。信州長野県の第二の県歌と言える歌だ。かつて信州にて知った歌だった。

ちなみに、ウィキペディアには、

まほろばは、「素晴らしい場所」「住みやすい場所」という意味の日本の古語。とあった。

穏やかな1日を過ごしたが、現実に戻された。

家に戻ると、町内のお年寄りの訃報が届いていた。またしばらく会議が続く。