「満洲とは何だったのか」(中見立夫編 藤原書店 2004年)を読む。

「満洲とは何だったのか」(中見立夫ほか 藤原書店 写真は新版 2006年)

八章に渡り、外国人の寄稿も含めた40篇もの論文集なので、全体に統一感がないのは否めない。がしかし、「歴史のなかの”満洲”像」(中見立夫)「”満洲”という地をめぐる歴史」(小峰和夫)などの主要論文を読むと、戦後タブー視されてきた「満洲」のイメージが再認識できる。

幼い頃の記憶だが、女の子が毬(まり)つきをして遊ぶとき、「満洲の真ん中でかすかに聞こえる豚の声…」という唄をよく歌っていたのを思い出す。意味も知らずに歌っていたに違いないのだが、このように戦後のある時期までは「満洲」は身近にあったと言えるだろう。のちに「王道楽土の交響楽」(岩野裕一著)を読んで知ったのだが、中共(中国共産党)が「満洲国」の歴史をすべて封印し、「偽満洲国」として断罪する歴史観が行き渡ってしまい、「満洲」そのものへの関心さえタブー視されることになった。朝比奈隆が満洲に残した足跡でさえも、今なお公文書では公開されていない。

もう10年近く前になるが、ツアー旅行で大連、瀋陽に行き、旧満鉄本社、満鉄アジア号を見に行った。そのときも、歴史展示として「日本帝国主義の罪状」がさかんに強調されていた。錆はてたアジア号は、寒風が入り込む、廃屋のような場所に日本人観光客向けに「展示」されていた。

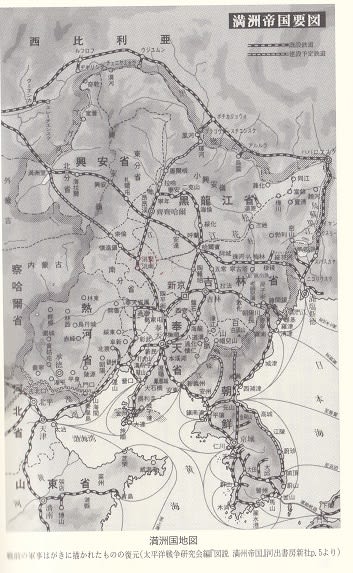

「満洲帝国要図」(上掲書より引用)

「満洲で日本人はいいこともたくさんした」と宮脇淳子女史の「世界史の中の満洲帝国と日本」には書かれている。南満州鉄道(満鉄)が社会の近代化に果たした役割は否定することはできないのに、中共が「満洲国」を「偽満洲国」として断罪し、その歴史を封印した。これは実は、中共が独自で成し遂げたという「中国革命」の神話を守るためでもあった。大戦終了時、中国大陸で最も近代化が進んだ「先進地域」は「満洲國」だったこと。国共内戦における中共の勝利は、ソ連が満洲経由で中共軍を軍事支援した結果に他ならないこと。だからこそ「中国革命」の神話を作り出し、政権の正統性を主張する中共にとって、満洲そのものが「不都合な真実」であったに違いない。

さて、肝心の本書の論文だが、見覚えのある名前なので、「”満洲国”の女性作家、梅娘を読む」(岸陽子)、「満洲をめぐる国際関係」(三輪公忠)が目に留まった。

前者の岸陽子は、中國礼賛学者として有名だった、故・安藤彦太郎の後妻だった人で、中国文学者。夫のような政治性は微塵も出さないものの、梅娘(メイニャン)という女性作家を中心に満洲国の状況を描くという行為が、決して中共に対する批判にならないという点で、かえって親中国派の馬脚を現していると言えるのかもしれない。人権、平和、女性の権利などを普遍的な価値として、満洲国の政治文化状況を批判しておきながら、中共の謀略活動、非人道的行為には何ら言及しないのだから、まさに「進歩的文化人」の典型ではある。

もうひとつ、三輪公忠の論文にはまたまたあきれ果てた。次をよむだけで、その理由はわかるはずだ。「シベリア出兵時の日米対立から石原莞爾の世界最終戦への布石としての満洲事変」(p.373)の部分だ。

「満州事変は、ソ連の軍事的脅威に対する「防衛戦争」の性格を持つものと理解されているが、ハリマンの世界一周鉄道計画に代表されるアメリカ企業家精神と、それを後押しするアメリカ政府のグローバリズムと、日本の地域的利害の衝突としては、満洲からロシアの勢力が後退した後の空白を埋めるのみか、日本を追い落とすほどにアメリカの「努力」を注入しようとしたこの時に、その遠因の一つがしっかりと根を下ろした。」

この意味が分かる人がいたら、ぜひご教示願いたいと思うほどだ。遺憾ながら、こんな人に教わった学生さんはお気の毒だし、愛弟子もロクな大学の先生にもなれなかったに違いない。本当にうんざりした。

まあ、この二編は例外的と言っていいだろうが…。満洲のイメージを多角的につかむには、興味深い本だと思った。