両者の主張の食い違い

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180511005196.html

タイトルの安倍政権の問題(森友・加計問題)以外のテーマが、テレビ報道が「全く無いに等しい」ので、記録投稿しておく。

各記事参照

「過去にないウソつき政権」自民内に危機感 加計問題

2018年5月12日08時38分

愛媛県職員は確かに面会し、発言もした――。加計(かけ)学園の獣医学部新設計画をめぐる柳瀬唯夫・元首相秘書官の国会答弁に、愛媛県の中村時広知事が11日、反論を展開した。

柳瀬氏と県の主張の矛盾を追及しようと、野党は中村知事の参考人招致を要求。政権や与党は防戦一方だ。

愛媛知事「職員は子供の使いじゃない」柳瀬氏の名刺公開

「首相案件、総理案件は同義語」 愛媛知事の会見要旨

「職員には地方公務員としての誇り、人間としての誇りもある」。

11日、愛媛県庁内の会議室。中村時広知事は約40人の報道陣を前に語気を強めた。

前日の柳瀬唯夫・元首相秘書官の答弁を「県の信頼にかかわる」とし、反論を繰り出した。

問題視したのが2015年4月2日に学園関係者と面会した際、県職員らが「いたかどうか分からない」とした柳瀬氏の答弁だ。

この日、中村知事は面会した職員から改めて聞き取りを実施。

「(会った、会わないという)問題に終止符を打ちたいという職員の思いがあった」とし、「物証」となる柳瀬氏の名刺の公開に踏み切った。

さらに「県職員は、首相官邸で県の立場を説明するために行っている。子どもの使いで行っているわけではない」と述べ、柳瀬氏の「あまりお話しにならなかった方は記憶からだんだん抜けていく」といった答弁に不快感を示した。

当時どんな説明をしたか、県職員が覚えている内容をまとめたA4判のメモも公開した。

獣医師養成系大学設置の必要性▽県と市のこれまでの取り組み▽今後の対応――として計15項目が記されていた。

中村知事によると、職員は上司から「県を代表して首相官邸で説明する以上、メモなしで行うように」と指示を受け、「一生懸命頭にたたき込んで発言した」と知事に説明したという。

柳瀬氏は当初、主に話したのは…

こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。

残り:1783文字/全文:2462文字

980円で月300本まで有料記事を読めるお得なシンプルコースのお申し込みはこちら

関連ニュース

「部下メモない」柳瀬氏発言はあり得ない 猪瀬直樹さん

「ウィンクに困ってる」 イラク日報、飾らぬ日誌が話題

相次ぐセクハラ発言 放言のち謝罪、女性議員もあきれ顔

3度の面会、浮かぶ厚遇 柳瀬氏「特区関係は加計だけ」

言い逃れの「記憶にない」は尋問技術必要 亀石倫子さん

【国会詳報】柳瀬氏、加計側と面会「官邸3回とBBQ」

https://www.asahi.com/articles/ASL5C5H4XL5CPTIL01F.html

【社会】

自民党前 抗議デモ 本部や神奈川など一斉に

2018年5月12日 朝刊

自民党本部に向け声を上げる人たち=11日夜、東京・永田町で

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201805/images/PK2018051202100041_size0.jpg

安倍政権を支える与党自民党に「市民の怒りを見せつけよう」と、会員制交流サイト(SNS)で呼びかけた全国一斉の抗議行動が十一日、東京都千代田区の自民党本部前などであった。

神奈川や千葉、埼玉など各地の党事務所前に広がり、参加者らは「安倍政権は今すぐ退陣を」などと声を合わせた。

党本部前では五百人超が集まり、「怒」「膿(うみ)」「嘘(うそ)」などと書かれたプラカードを掲げた。

呼び掛け人の会社員、日下部将之さん(43)が「力任せの国会運営、不誠実な答弁などの問題がありながらも、総理大臣が責任を取らない。一番の問題は安倍内閣を支える自民党だ」と訴えた。

仕事帰りに参加した豊島区の女性会社員(48)は「もう耐えられない。自民党は今の首相・総裁が一番ふさわしいと思うくらい、人材がいないのか」と語った。

党千葉県連(千葉市中央区)前での抗議に参加した、千葉県市川市の片岡良男さん(53)は「言い訳ばかりで、自浄能力のない安倍政権はすぐに退陣してほしい」と話していた。

関連記事ピックアップ

セクハラ容認許さない 麻生氏「罪ない」に全国で抗議

(2018年5月8日)

首相会食受け柳瀬氏助言 加計側に学部新設対応策

(2018年5月12日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201805/CK2018051202000127.html

【政治】

「裁量制は長時間」別調査あった 厚労省、諮問機関に示さず

2018年5月16日 朝刊

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201805/images/PK2018051602100069_size0.jpg

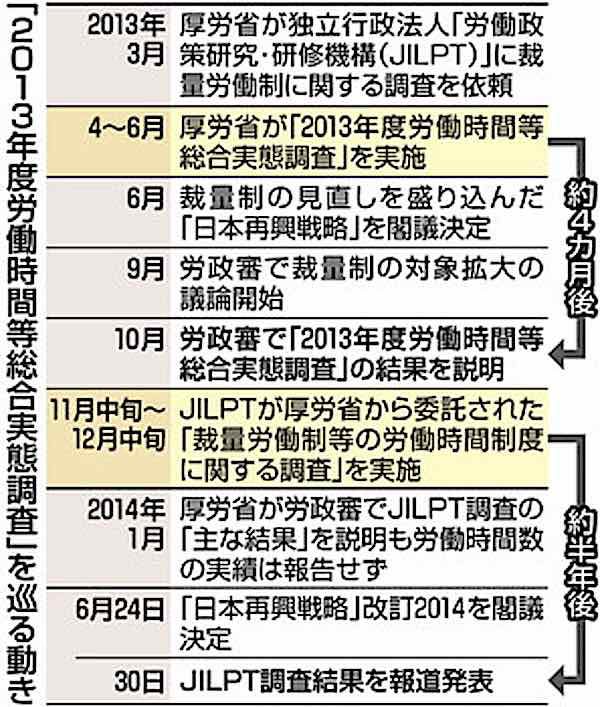

異常値が多数見つかり、信頼性に疑義が生じた厚生労働省の労働時間調査。裁量労働制の対象拡大を巡り、同省は二〇一三~一五年に是非を審議した労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に結果を提出したのに対し、同じ年に実施された別の調査の労働時間数は報告していなかった。

別調査は一般労働より裁量制で働く人の時間の方が長い結果が出ており、識者からは「意図的に隠したのでは」と疑念の声が上がる。 (坂田奈央)

問題の調査は一三年四~六月に実施。裁量制拡大の「議論の出発点にしてほしい」として、十月に結果を労政審に提出した。

別の調査は、厚労省所管の独立行政法人「労働政策研究・研修機構(JILPT)」が一三年十一~十二月に行った「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査」。

厚労省の要請で一カ月の平均労働時間を調べ、一般労働が百八十六時間だったのに対し、裁量制は専門業務型二百三時間、企画業務型百九十四時間といずれも長かった。

調査の指示書は「裁量制の改革が議論の俎上(そじょう)に上っており、実態把握が必要」と一四年三月までに結果をまとめるよう求めた。

だが、厚労省は期限までに「仕事の満足度」など結果の一部を労政審に伝えただけで、労働時間数は報告しなかった。

調査から半年後の一四年六月にデータを報道発表したが、労政審は議論の材料にしないまま一五年に裁量制拡大を答申。

厚労省の担当者は「意図的に隠したわけではない」と隠蔽(いんぺい)を否定しつつ「十分に生かすことができなかったのは事実」と話す。

労働問題に詳しい法政大の上西充子教授は「JILPTは調査のプロがそろっており、数値を労政審の検討材料にすべきだった」と指摘。

「政府の方針に沿わないデータは出さないという筋書きがあったのではないか。隠蔽に近い」と語った。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201805/CK2018051602000154.html

【経済】

エネ計画 公募意見「黙殺」 原発再稼働政策に反対多数

2018年5月14日 朝刊

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201805/images/PK2018051402100060_size0.jpg

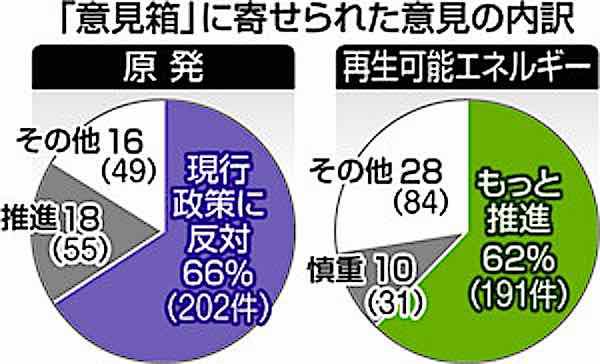

二〇三〇年に向けた「エネルギー基本計画」の見直しに関し、四月末までに政府に寄せられた三百六件の国民からの意見を本紙が分析したところ、原発再稼働を急ぐ政府の現行政策に反対を表明する意見が三分の二を占めていたことが分かった。

反対意見は審議会ではほとんど議論されず、政府は新計画でも現行の原発拡大目標を堅持する。

意見募集しながら反映は拒む経済産業省の姿勢に、審議会委員の一部も「国民の意見が軽視されている」と批判している。 (伊藤弘喜)

経産省は昨年夏から計画の四年ぶりの見直しに着手。

十六日にも新計画案を公表する。「計画策定に際して幅広く意見を募集する」として「意見箱」の名で窓口を設置。

年初からホームページや郵送で国民や団体から記名による意見を募集した。

多数の意見が集まったが、経産省は傾向などは分類しておらず、審議会で参考配布しただけ。

審議でも窓口設置以降三回の会合で国民意見に言及したのは消費者団体顧問の辰巳菊子氏だけだ。

意見は「基幹電源を原子力に置くのは世界の流れに逆行する」など原発ゼロや縮小を求める声が二百二件(66%)に達した一方、太陽光など再生可能エネルギーは現行目標より拡大すべきだとの意見が百九十一件(62%)を占めた。

しかし、政府は新計画で両電源とも四年前に決めた目標を全く変えない。

原発は「基幹電源」の位置づけを変えず、電力に占める割合を三〇年度時点で「20~22%」とする目標も堅持する。

一六年度実績の1・7%からは大幅拡大する。

再生エネは「22~24%(一六年度実績15・3%)」に据え置く。

日本のエネルギー政策を左右し、国民の安全や生活に大きな影響を及ぼす論議に国民の声が反映されない原因は政府が選ぶ委員構成の偏りにあるとの批判もある。

委員は東京電力に融資するメガバンクや原発メーカーの役員、経産省出身者など原発産業の利害関係者が多い。

意見箱にも「委員構成を公平にすべきだ。原発再稼働を容認する委員が多すぎる」(六十代男性)などの批判が寄せられた。

審議会で唯一国民の意見に触れた辰巳氏は「原発反対と再生エネ拡大を求める国民の声はほとんど無視された。国民を軽視している」と疑問を呈している。

◆総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会の委員

分科会長 坂根正弘(コマツ相談役)

▽委員 秋元圭吾(地球環境産業技術研究機構システム研究グループリーダー)

▼伊藤麻美(日本電鍍=でんと=工業代表取締役)

▼柏木孝夫(東工大特命教授)

▼橘川武郎(きっかわ・たけお、東京理科大教授)

▼工藤禎子(くどう・ていこ、三井住友銀常務執行役員)

▼崎田裕子(ジャーナリスト)

▼武田洋子(三菱総研政策・経済研究センター長)

▼辰巳菊子(消費生活アドバイザー)

▼寺島実郎(日本総研会長)

▼豊田正和(日本エネルギー経済研理事長)

▼中上英俊(住環境計画研会長)

▼西川一誠(福井県知事)

▼増田寛也(野村総研顧問)

▼松村敏弘(東大教授)

▼水本伸子(IHI常務執行役員)

▼山内弘隆(一橋大大学院教授)

▼山口彰(東大大学院教授) (敬称略)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201805/images/PK2018051402100061_size0.jpg

関連記事ピックアップ

エネ計画 議論尽くしたか 経産省審議会の骨子案判明

(2018年4月27日)

原電支援、許せない 東電へ抗議広がる 税金注入「福島のため」

(2018年5月15日)

大飯4号機 再稼働 福井4基 避難計画 同時事故想定せず

(2018年5月10日)

大飯再稼働、反対が多数 「同意権」ない小浜市の5キロ圏

(2018年5月8日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201805/CK2018051402000125.html

*上記の意見箱に寄せられた声で、「再生可能エネルギー」について「慎重派」の70代男性の見解は「誤った意見」と言える。

記事としても、誤った知識の人の意見は外した方が良いのでは?、と言える。

それとも安倍政権からのオレンジブック指導なのであろうか?。

【経済】

原発のない国 機運高まる中 エネ計画 原発推進鮮明

2018年5月16日 13時56分

経済産業省は十六日、二〇三〇年に向けた中長期的なエネルギー政策の方向性を示す「第五次エネルギー基本計画」の素案を公表、審議会に示した。

原発については「重要なベースロード(基幹)電源」と位置付けるとともに、「原子力政策の再構築」を掲げ、再稼働や核燃料サイクル、原発輸出などの推進姿勢を明示した。

基本計画は三~四年に一回、見直す。三〇年度に目指す電力量のうち、原発で20~22%をまかなうとする電源比率の目標は維持する。

目標達成には、原子力規制委員会で審査中の全原発でも足りない三十基程度が必要とされ、実現性を疑問視する声は根強い。

素案は原発に関し「可能な限り依存度を低減」としつつも、再稼働を進めるという従来の方針を踏襲。

今回は新たに、五〇年までに温室効果ガスを大幅に削減するための「実用段階にある選択肢」との位置付けも加えた。

高速増殖原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の廃炉などで実現が見通せない核燃料サイクルも、推進姿勢を変えなかった。

新増設は明記しなかったが「安全性・経済性・機動性に優れた炉の追求」を掲げ、その余地を残した。

一方、再生可能エネルギーは主力電源化を打ちだし、送電網への受け入れ強化や不安定さを補う技術などの課題解決を進める。

ただ、委員から「主力電源にするなら目標も変えるべきだ」との意見が出ていた三〇年度時点の目標は、従来の22~24%に据え置いた。

経産省は素案を取りまとめ、与党と調整した上でパブリックコメント(意見公募)を実施し、六月末にも閣議決定したい考えだ。

◆4年の変化反映せず

経済産業省のエネルギー基本計画の素案は、二〇一四年以来四年ぶりの見直しをうたいながら、この間の情勢変化に正面から向き合ったとは言えない内容となっている。

東京電力福島第一原発事故以降、再稼働した原発は八基で、一六年度の電力量に占める原発の割合は1・7%。三〇年度の目標の20~22%を実現するには、稼働から四十年たった古い原発を十数基、運転延長したり、原発を新設したりすることが必要となる。どちらも実現性に乏しい。

福島の事故以降、原発の安全対策規制が強化され建設費用は増加。

工期の遅れも常態化している。

米原発大手ウェスチングハウス・エレクトリックは、米国で原発新設の工期遅れを繰り返し一七年三月に破綻。

三菱重工業などがトルコで進める原発計画は、総事業費が当初想定の二倍の四兆円以上に膨らむとみられ、伊藤忠商事が三月に撤退した。

日立製作所が進める英国の原発新設も総事業費が三兆円規模に膨らむことから、支援を巡る英政府との協議が難航している。

一方、再生可能エネルギーはコスト低下と導入拡大が進む。

一七年の太陽光発電の平均入札価格は一〇年の三分の一以下の十一円に低下。

一五年には累積設備容量で風力発電が原発を超え、一七年には太陽光発電も原発を追い抜いた。

この四年の変化を踏まえれば原発の目標を下げ、再生エネの目標を引き上げるのが自然だ。

だが、両方とも変えずに据え置くという経産省の姿勢からは、原発の存続を目指す意図が透けてみえる。 (伊藤弘喜)

(東京新聞)

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018051690135650.html

静岡・浜岡原発、再稼働賛成は県内1町 朝日・静大調査

長谷川智、宮廻潤子

2018年5月14日06時39分

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180513002041.html

中部電力浜岡原発=2018年1月11日午後1時31分、静岡県御前崎市、朝日新聞社機から

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180513001358.html

中部電力浜岡原発(静岡県御前崎市)が運転停止して7年になる14日を前に、朝日新聞静岡総局と静岡大情報学部の中澤高師准教授(社会学)が合同で、県と県内35市町の首長に同原発の再稼働に関するアンケートを行った。

再稼働に賛成したのは1町だけで、その際の自治体の事前了解を「県全体」を含む広い範囲で求める声も多く、慎重な姿勢が浮き彫りになった。

3月に行い、県のほか沼津、下田両市を除く33市町から回答があった。

原子力規制委員会の安全審査を通過した場合、再稼働に「賛成」としたのは同原発から距離がある県東部の小山町だけ。

「反対」は中部電との安全協定の対象となっている同原発から31キロ圏内の島田、藤枝、袋井3市を含む計7市町だった。

県と残る25市町は「その他」としたが、31キロ圏内の磐田、掛川、菊川、牧之原4市と吉田、森2町は「住民の安全・安心の確保が必要」などと付記し、慎重姿勢だった。

県は「使用済み核燃料の処理方法が確立されていない。再稼働を考える状況にない」、立地点の御前崎市は「審査中の段階で議論すべきではない」とした。

知事以外で再稼働への事前了解権を認める自治体の範囲について「御前崎市のみ」としたのは同市を含む4市町。

御前崎市と、隣接する牧之原、菊川、掛川3市は中部電と結んだ「4市協定」の内容から実質的に事前了解権があるとされるが、この「4市」までにすべきだとしたところはなかった。

さらに範囲を広げて「安全協定を結んでいる31キロ圏内11市町」としたのが10市町に上り、県全体と答えたところも4市町あった。

県と15市町は「その他」としたが、県が「31キロ圏内の意見は重要」と答えるなど広範囲の自治体への配慮を求める意見が目立った。

また、再稼働にあたっては14市町が、国が事前了解の範囲や方法を「法制化すべきだ」とした。

法制化を求める市町の多くは、国が原発をエネルギー政策として推進してきたことから、合意形成の「ルール化」も国の責任で行う必要があるとの考えを示した。

茨城県東海村で東海第二原発を運営する日本原子力発電は3月、同原発の再稼働や延長運転をする場合、立地自治体だけでなく、30キロ圏の周辺5市の事前了解を必要とする安全協定を新たに結んでいる。(長谷川智、宮廻潤子)

◇

浜岡原発 東京電力の原発と同じ沸騰水型。5号機まであるが、1、2号機は2009年1月に運転を終了し、廃炉作業中。

東海地震の想定震源域の真上にあり、11年3月の東日本大震災を受けて当時の菅直人首相が停止を要請し、同年5月14日に全炉停止した。

中部電力は防波壁建設など安全対策を進め、原子力規制委員会に対して14年2月に4号機、15年6月に3号機の安全審査を申請し、現在審査が続いている。

関連ニュース

原発20~22%「確実な実現へ」 エネルギー計画原案

発電ゼロでも、必要な人手は毎日千人単位 未稼働原発

宇宙、福島、今は清流 元記者・秋山さんが求めた移住先

監督は全盲者、SF映画どうやって制作?人気声優ら協力

地域ページ トップ

https://www.asahi.com/articles/ASL595GTNL59UTPB00S.html

【社会】

もんじゅ研究達成16% 投入1兆円超 廃炉費3750億円超か

2018年5月12日 朝刊

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201805/images/PK2018051202100062_size0.jpg

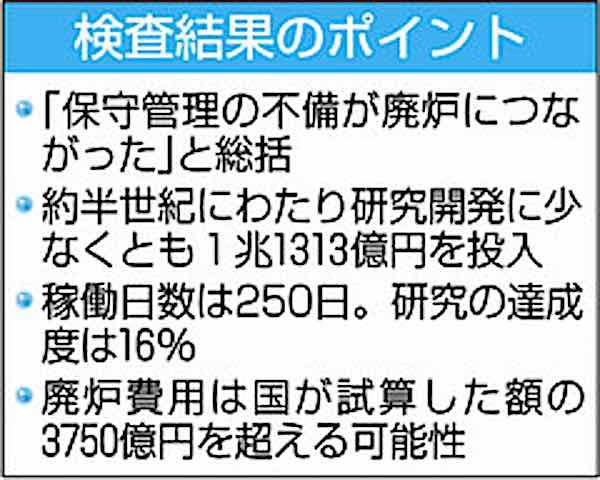

会計検査院は十一日、廃炉が決まっている日本原子力研究開発機構の高速増殖原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)に関する検査結果を公表した。「保守管理の不備が廃炉につながった」と総括。少なくとも一兆一千三百十三億円が投じられ、研究の達成度は16%だったとした。廃炉費用は国の試算の三千七百五十億円を超える可能性があるとした。研究開発経費を合わせた総コストも増える恐れがある。

半世紀にわたって巨額の税金を投じながら研究開発に失敗した経緯を裏付ける検査結果。一方、これまで検査院がもんじゅの研究開発経費について意見表明したのは二〇一一年の一回にとどまり、検査や政策評価の在り方も議論になりそうだ。

検査院は、〇九年一月以降の保守管理の実態を調べ、期限までに検査が済んでいないなどの機器や項目が多数に上り、原子炉が冷温停止中でも機能維持が必要な重要機器も含まれていたという。

もんじゅは一九九四年四月に初運転以降、冷却材のナトリウム漏れ事故が起きた九五年十二月までで二百五日、運転再開した一〇年五~八月で四十五日の計二百五十日しか稼働していない。

検査院は稼働期間中の研究状況も調査。最初の稼働期間では予定された百四十二の試験項目のうち五十しか完了せず、次の期間は百十七の項目の全てが終わらなかった。

最終的な試験項目数から割り出した達成度は廃炉が決まった一六年十二月の時点で16%。長期的な稼働データの取得など、継続的な運転・保守管理が試験に必要だった項目は達成できなかった。

一六年度までに投じられた一兆一千三百十三億円の内訳は、建設関連費が計約五千九百七億九千万円、保守管理費が計約四千三百八十二億六千万円、人件費が計約五百九十億四千万円、固定資産税が計約四百三十二億六千万円。書類の不存在を理由に予備設計を開始した六八年度から七〇年度までの費用は含まれない。

廃炉費用については人件費や固定資産税が含まれず、ナトリウムの処理費用が変動する可能性があるなど試算よりも増える可能性があるとした。

◆ずさんな保守管理が露呈 1~2割の点検 不適切

会計検査院が公表した高速増殖原型炉もんじゅの検査結果では、日本原子力研究開発機構によるずさんな保守管理の実態が浮き彫りとなった。今後の廃炉作業は、炉心から燃料を取り出すまで現在と同レベルの保守管理が必要になると指摘し「政府一体の指導・監督」を求めた。

原子力機構は二〇〇八年度、機器点検の方法や実施頻度、時期など保守管理の手法を具体的に定めた「保全プログラム」を導入したが、一二年十一月以降、機器の点検漏れが相次いで発覚した。

検査結果報告の中で検査院は、機器の点検を期限内に実施していなかったり、点検の間隔や手法が適切でなく、プラントの安全に寄与しなかったりした点検項目の数が全体の一~二割に上ったと指摘。機器ごとに直近の検査時期が異なるのに、点検間隔の起点を〇九年一月にしたため、結果的に点検間隔を超過する機器が多数あったとした。

また検査院は、冷却システムに含まれるポンプについて、保守管理計画の改訂で追加した点検項目を直後の改訂で削除し、その後の改訂で復活させていた事例を紹介。「改訂の妥当性に疑義があるものが相当数見受けられた」と指摘した。

その上で、計画に従って機器の保守管理を行う必要性の認識が共有されておらず、必要な体制も整備されていなかったことを原因に挙げた。

<高速増殖原型炉もんじゅ> 文部科学省が所管する日本原子力研究開発機構が運営する高速増殖炉で福井県敦賀市にある。電気出力は28万キロワット。1994年4月に初臨界に達した。高速中性子でプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料を増殖させ、発電しながら消費した以上のプルトニウムを生むとされる。原型炉は基礎研究用の「実験炉」に次ぐ高速炉実用化に向けた第2段階に位置付けられる(第3段階は経済性を検証する「実証炉」、最終段階が「商用炉」)。冷却材であるナトリウム漏れ事故(95年12月)、炉内装置落下事故(2010年8月)が相次ぐなどし、政府は16年12月、廃炉を決めた。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201805/CK2018051202000138.html

致死率高い「極東型」、札幌のマダニから初検出

2018年05月16日 09時16分

「ダニ媒介脳炎」のウイルスの感染源となるマダニ(好井健太朗・北海道大准教授提供)

http://www.yomiuri.co.jp/photograph/news/article.html?id=20180516-OYT1I50010

http://www.yomiuri.co.jp/photo/20180516/20180516-OYT1I50009-L.jpg

マダニにかまれて発症する感染症「ダニ媒介脳炎」の原因となるウイルスのうち、重い症状となる「極東型」が札幌市内のマダニから初めて検出された。

北海道大の好井健太朗准教授(ウイルス学)の研究グループが確認した。ダニ媒介脳炎は、国内では道内でだけ患者の発生が確認されている。患者4人のうち2人が死亡しており、研究者らは注意を呼びかけている。

研究グループは昨年5~8月に札幌市内の公園や野山で約1200匹のマダニを採取。遺伝子検査や試薬による検査で、一部のマダニから極東型のウイルスを検出した。極東型は、1995年に道南で見つかって以来となる。

ウイルスは、極東型のほかに、欧州型とシベリア型がある。欧州型とシベリア型が致死率1~3%に対して、極東型は最高で致死率が30%にも達するという。好井准教授は「極東型のウイルスが、我々の住む目と鼻の先で見つかったことに非常に驚いた」と話す。

ダニ媒介脳炎は、ウイルスを持ったマダニにかまれて感染する。潜伏期間は7~14日で、発症した場合、高熱やけいれんなどインフルエンザに似た症状を起こす。重い場合は、精神錯乱症状や死に至ることもある。

欧州やロシアなど広い範囲で流行し、多い年では年1万人ほどが発症する。国内では、93年に道南の女性で感染が初めて確認された。2016年には、40歳代の男性が感染して死亡し、昨年も70歳代の男性が亡くなっている。

道内は、これから本格的な山菜採りのシーズンを迎える。好井准教授は「山野には肌を露出しない服装で出かける。市立札幌病院などでは有料で予防ワクチンも接種しており、心配な人は事前に打っておく手もある。かまれたと思ったら医療機関を受診してほしい」と注意を呼びかけている。

2018年05月16日 09時16分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

http://www.yomiuri.co.jp/science/20180516-OYT1T50024.html