ストレス病とは

1. ストレス学説の誕生

ストレスという言葉はもともと、物理学の用語として使われていた。外から力がわった時、物体が「歪む」という意味である。この言葉を医学の世界にはじめて持ち込んだのは、ハンス・セリエ(1907~1982)という医学者である。

病気に罹って悩んでいる人に共通して実施されていた休養を取る、ゆっくりと横になる、消化の良いものを食べる、隙間風を防ぐ、温度や湿度に気を配るなどの治療法(むしろ養生法)は、過去何世紀にもわたって行われてきた。これらの治療法は基本的には有効だったが、ただ経験的に行われその作用メカニズムが明らかにされていなかったため時として無効、場合によっては害を及ぼすことすらあった。

もし、これら経験的治療法のメカニズムが科学的に解明できるなら、より有功な治療法ができるのではないか、とセリエ博士は考え「身体に一定の変化を起こすもの」を「(生物学的)ストレス」と名づけたのである。これが医学的なストレスという言葉の始まりである。

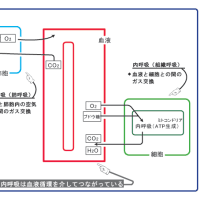

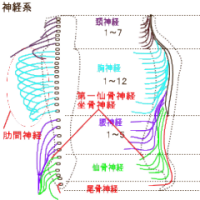

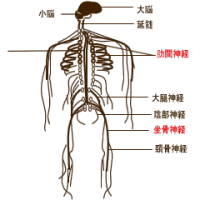

ストレス反応とは、外部からのストレス刺激に対して身体を守るためのシステムである。刺激を感じ取ると大脳皮質→辺縁系→視床下部→自律神経系→ホルモン系というストレス回路が回転し外部からの環境に適応しようとする。回転数が適度ならば適応状態、多すぎたり少なすぎる場合は不適応、いわゆるストレス状態に陥る。

2. 汎適応症候群

これはストレス反応は固定的なものではなく、時間の経過によってその姿を変えて行くという考え方である。ストレス刺激が加わりつづけると体内の様子は変わってくる。時間の経過によってストレスはその姿を変えて行く。セリエ博士はその変化をつぎの三つの時期に分けて説明している。

1)警告反応期

私達の身体はストレス刺激が突然加わると、ビックリして最初はうろたえる。しかし、すぐに立ち直り防衛機構を動員しその刺激と闘おうとする。つまり、警告反応期とは危険が迫っていることを身体に知らせる反応が起こる時期である。この時期にはさらにショック期と反ショック期に分けることができる。

a.ショック期

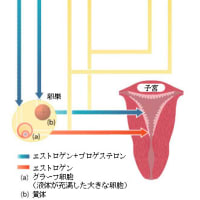

ストレス刺激に突然さらされたため、ショックを受けている状態である。体温、血圧、血糖値、筋力などはいずれも低下し、心身ともに活動性は抑制される。胃や十二指腸に潰瘍ができるのもこの時期である。また、ストレス刺激があまりにも強烈な場合は、そのまま死亡に至ることもある。回復するために副腎髄質ホルモンが分泌されるが、長く続くほど体力が消耗する。次に、視床下部から副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)が分泌され、下垂体を介して副腎皮質ホルモン(ACTH)の分泌が促進される。また、ストレスの激しいときは、下垂体前葉からはACTH以外のホルモン分泌は抑制される。

※副腎髄質ホルモンには、アドレナリン、ノルアドレナリンなどがあり、情動の激しい変化、過激な運動などにあうと分泌が増加する。

b.反ショック期

ショックから立ち直りつつある状態である。ショック期でいったん下がった体温、血圧などは上昇し、全身の活動性も回復する。副腎皮質ホルモンの糖質コルチコイドの分泌が増える。糖質コルチコイドの合成にはビタミンCが必要であり、ストレス時には十分な補給が必要である。

※糖質コルチコイド(とうしつコルチコイド、英: Glucocorticoid)とはステロイドホルモンの一つ。グルココルチコイドとも言われる。グルココルチコイドには、コルチゾール、コルチコステロイドおよびコルチゾンが含まれる。副腎皮質の束状層で産生される、副腎皮質ホルモンの一つである。 タンパク質を糖化して、血糖量を上昇させる。

2)抵抗期

もし、加わったストレス刺激が生体そのものを殺してしまわない程度のものであるなら、私達の身体はそのストレス刺激に対して抵抗力を持つようになる。ストレス刺激と身体の間にバランスが保たれている状態である。この時、ストレス状態の原因となったストレス刺激に対する抵抗力は増す。しかし、他のストレス刺激に対する抵抗力は弱っている。

3)疲憊期(消耗期)

さらにストレス刺激が加わり続けると、抵抗力も次第に弱まってくる。この時、身体の中で起こる反応はショック期と似ている。しかし、それらは疲労困憊の結果ですから元に戻ることがなく病気になる。

1. ストレス学説の誕生

ストレスという言葉はもともと、物理学の用語として使われていた。外から力がわった時、物体が「歪む」という意味である。この言葉を医学の世界にはじめて持ち込んだのは、ハンス・セリエ(1907~1982)という医学者である。

病気に罹って悩んでいる人に共通して実施されていた休養を取る、ゆっくりと横になる、消化の良いものを食べる、隙間風を防ぐ、温度や湿度に気を配るなどの治療法(むしろ養生法)は、過去何世紀にもわたって行われてきた。これらの治療法は基本的には有効だったが、ただ経験的に行われその作用メカニズムが明らかにされていなかったため時として無効、場合によっては害を及ぼすことすらあった。

もし、これら経験的治療法のメカニズムが科学的に解明できるなら、より有功な治療法ができるのではないか、とセリエ博士は考え「身体に一定の変化を起こすもの」を「(生物学的)ストレス」と名づけたのである。これが医学的なストレスという言葉の始まりである。

ストレス反応とは、外部からのストレス刺激に対して身体を守るためのシステムである。刺激を感じ取ると大脳皮質→辺縁系→視床下部→自律神経系→ホルモン系というストレス回路が回転し外部からの環境に適応しようとする。回転数が適度ならば適応状態、多すぎたり少なすぎる場合は不適応、いわゆるストレス状態に陥る。

2. 汎適応症候群

これはストレス反応は固定的なものではなく、時間の経過によってその姿を変えて行くという考え方である。ストレス刺激が加わりつづけると体内の様子は変わってくる。時間の経過によってストレスはその姿を変えて行く。セリエ博士はその変化をつぎの三つの時期に分けて説明している。

1)警告反応期

私達の身体はストレス刺激が突然加わると、ビックリして最初はうろたえる。しかし、すぐに立ち直り防衛機構を動員しその刺激と闘おうとする。つまり、警告反応期とは危険が迫っていることを身体に知らせる反応が起こる時期である。この時期にはさらにショック期と反ショック期に分けることができる。

a.ショック期

ストレス刺激に突然さらされたため、ショックを受けている状態である。体温、血圧、血糖値、筋力などはいずれも低下し、心身ともに活動性は抑制される。胃や十二指腸に潰瘍ができるのもこの時期である。また、ストレス刺激があまりにも強烈な場合は、そのまま死亡に至ることもある。回復するために副腎髄質ホルモンが分泌されるが、長く続くほど体力が消耗する。次に、視床下部から副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)が分泌され、下垂体を介して副腎皮質ホルモン(ACTH)の分泌が促進される。また、ストレスの激しいときは、下垂体前葉からはACTH以外のホルモン分泌は抑制される。

※副腎髄質ホルモンには、アドレナリン、ノルアドレナリンなどがあり、情動の激しい変化、過激な運動などにあうと分泌が増加する。

b.反ショック期

ショックから立ち直りつつある状態である。ショック期でいったん下がった体温、血圧などは上昇し、全身の活動性も回復する。副腎皮質ホルモンの糖質コルチコイドの分泌が増える。糖質コルチコイドの合成にはビタミンCが必要であり、ストレス時には十分な補給が必要である。

※糖質コルチコイド(とうしつコルチコイド、英: Glucocorticoid)とはステロイドホルモンの一つ。グルココルチコイドとも言われる。グルココルチコイドには、コルチゾール、コルチコステロイドおよびコルチゾンが含まれる。副腎皮質の束状層で産生される、副腎皮質ホルモンの一つである。 タンパク質を糖化して、血糖量を上昇させる。

2)抵抗期

もし、加わったストレス刺激が生体そのものを殺してしまわない程度のものであるなら、私達の身体はそのストレス刺激に対して抵抗力を持つようになる。ストレス刺激と身体の間にバランスが保たれている状態である。この時、ストレス状態の原因となったストレス刺激に対する抵抗力は増す。しかし、他のストレス刺激に対する抵抗力は弱っている。

3)疲憊期(消耗期)

さらにストレス刺激が加わり続けると、抵抗力も次第に弱まってくる。この時、身体の中で起こる反応はショック期と似ている。しかし、それらは疲労困憊の結果ですから元に戻ることがなく病気になる。