蔵王で好きな場所はと聞かれると、宮城県側南蔵王・芝草平と

山形県側・御田ノ神と答えます。

どちらも、高山植物の花が咲く湿原です。特にこの時期は、花を目当てに訪れる人が絶えません。数年前までは、見る影もなく荒れていたこのエリアでしたが、木道整備が終わり、かつてのような花がたくさん見られるようになりました。

どちらも、蔵王エコーラインからハイキング気分で出かけられる場所にあります。

芝草平の様子です。今はチングルマ、ヒナザクラが

見頃です。 御田ノ神の様子、こちらもチングルマが盛りを向かえ、ワタスゲ、イワカカミ、ヒナザクラと湿原を彩る花が咲き乱れています。まもなく、コバイケイソウも咲き出します。

今週は、熊野岳周辺を歩いてます。 ミヤマヤナギ ミネザクラ ミネズオウ コマクサ コメバツガザクラ イワカガミ

マイズルソウ

今回は、刈田岳から熊野岳、名号峰を経てがが温泉まで歩いてみました。

熊野岳周辺はコマクサにはまだ早いのですが、ミネズオウやコメバツガザクラが咲いていました。名号峰からがが温泉にかけてはミネザクラ、ヤシオツツジ、サンカヨウ、ズダヤクシュ、ベニバナイチヤクソウなど目を楽しませてくれました。

ツマトリソウ

コバイケイソウ

サンカヨウ

サンカヨウ

ズダヤクシュ

ベニバナイチヤクソウ?

タネツケバナ

ハクサンチドリ

エンレイソウ

ブナ

ツボスミレ

チゴユリ

ミズナラ

グリーンシャワー

マイズルソウ

ヤマツツジ

6月10日 レンゲツツジ イワカガミ タチツボスミレ イワカガミ群落 タケシマラン アカミノイヌツゲ サンカヨウ ミヤマスミレ オオカメノキ ゴヨウツツジの五葉 ムラサキヤシオツツジ ミズナラ サラサドウタン 不忘山で見かけた花より 白っぽいです。 今日は、春ゼミが大合唱!!

今日は、前烏帽子岳を経由して後烏帽子岳そして、退屈なみやぎ蔵王烏帽子スキー場をトボトボと歩いてきました。

ゴヨウツツジやミネザクラと見頃な花をたくさん見かけました。踏査目的でなければ、スキー場を2時間以上も歩かないな~・・・!

見かけた花を紹介いたします。

五葉ツツジ

ササバギンラン?

ブナの巨木

クルマムグラ

ツクバネソウ

来週は、宮城県側の熊野岳周辺を踏査予定です。

6月3日~8日

昭文社のエアリアマップをご存知ですか?

山に興味ある方なら、一度は使った事があるのでは。

そのエアリアマップ、蔵王エリアの地図踏査を今年から担当することになりました。

ただいま、南蔵王を中心に登山道状況やコースタイム誤差について調査中です。

今週は、屏風岳を中心に仕事をしています。

お陰で、素晴らしい花に出会えました、南蔵王は花真っ盛りです。 ミヤマスミレ シラネアオイ ユキワリコザクラ アズマシャクナゲ ショウジョウバカマ ツクバネウツギ サラサドウタン サラサドウタン チゴユリ リョウブ クロモジ タムシバ ハウチワカエデ ミネザクラ ミツバオウレン ミヤマスミレ ミネザクラ ユキワリコザクラ ハクサンイチゲ

ゴヨウツツジ

シロヤシオとも言われています

ミヤマキンポウゲ シラネアオイ 南屏風岳遠望 ユキワリコザクラ ハクサンイチゲ 不忘の碑

熊野岳へ延びる南蔵王縦走路

ショウジョウバカマ

コバイケイソウ

水引入道から南屏風岳

ゴヨウツツジ

いつのまにか、南蔵王の水引入道雪形が消え、田植えも終わり初夏の風情となりました。

山中で見かけたら声をかけてください。

10月26日

本格的な冬に入る前に、佐渡の山へ下見をと予定していたら今季一番の冬型となってしまい中止。天気の良い山へと方向転換。冬型なので太平洋側の山へと、登ったことのない福島と宮城県境にある霊山へ出かかけてみた。紅葉は来週辺りが見頃でしょう。

霊山(りょうぜん)は、福島県伊達市(旧霊山町)と相馬市との境にそびえる標高825メートルの山。国の名勝、日本百景、およびうつくしま百名山に指定されている。また、南北朝時代の重要な城跡遺構として国の史跡にも指定されている。この山は平安時代初期に円仁によって開かれ、天台宗の拠点として栄え、最盛期は3600坊いたといわれる。

霊山城:南北朝時代の延元2年(1337年)、北畠顕家が霊山城を築き義良親王(後の後村上天皇)を奉じて陸奥国の国府を置くなど、奥羽地方における南朝方の一大拠点として機能した。しかし、北朝方が優勢になるにつれ、霊山の南朝軍も追い詰められていき、正平2年(1347年)、ついに落城した。以後、霊山が歴史の表舞台に現れることはなかった。域内の日枝社観音堂は往時をしのぶ遺構とされる。

なお、山頂部分(国司舘跡)には現在も当時のものと思われる礎石が残されている。(ウィキペデイアフリー百科事典より)

10月6日~9日

このエリアは、東北地方の南部に位置し、奥羽山脈の一角を占める磐梯山、吾妻連峰、安達太良連峰は、火山で形成された山脈で、標高が1500mから2000mクラスの中級山岳エリアです。

今年、活動が活発化した一切経山の水蒸気の様子。

今回は、裏磐梯エリアにある山の好きなご夫妻の経営する「ペンションパレット」をベースに秋の磐梯・吾妻エリアを歩いてきました、美味しい食事のお陰で4日間山に登っても疲れることもなく楽しむことができました。紅葉の見頃にめぐりあうことができ、ブナ、ダケカンバ、ミズナラなどの黄、ナナカマド、ウルシ、ドウダンツツジ、クロマメノキなどの深紅、オオシラビソ、コメツガ、ゴヨウマツなどの深緑、ササの淡緑、草紅葉が見事なコントラストを見せていました、まさに織り成すという言葉が相応しい抽象画のような風景が広がっていました。余計な、コメントは不要と思います、秋の山を楽しんでください。

10月6日 安達太良山

10月8日 西吾妻(天元台~グランデコ)

9日は、雪が近くまで降りてきそうな冷たい雨の日でしたが、美しい紅葉が広がりホッとする一日でした。

東北の山へお出かけの際は、防寒対策、気象の急変、日没時間にお気をつけてください。

9月25日~26日 25日は台風の影響でかなりの強風が吹き、しばらく風待ちをしてからのスタートとなりました。

わたくしが所属している、もう一つのガイド団体月山朝日ガイド協会の主催事業“月山八方七口を登る”プラン。通称月山越えと呼ばれている、月山を登るコースの中でも月山・姥沢口~肘折温泉までの30数キロのコースを1泊2日で歩いてきました。

それでも、翌日はキノコがブナの林には顔をだし、ブナハリダケ、ナメコと遭遇、このときばかりは、みなさん無言になり袋いっぱいにキノコを詰めていました。オニシオガマが咲いていたり、キノコが出ていたりと温暖化の影響なのでしょうか、山が変わってきています。

このコースは春のスキーツアーで滑ったこともあります、歩いても、滑っても長いコースでした。

7月26日~27日 古寺鉱泉の佇まいは変わらないが、いつの間にか“山オヤジ”から息子さんに代が変わっている。わたくしもこの山へ何度も足を運んでいるうちに“山のみなさん”と顔なじみになっていた。

下界では、猛暑、猛暑。朝日連峰・大朝日岳はどんよりとしたガスに覆われていた。華やかだった花の時期も終わり、大朝日岳、朝日連峰縦走を目指す人の姿と時折すれ違うだけだった。登山道整備をしていた、地元大江町山岳会のAさんと久しぶりに再会、大朝日避難小屋の管理人見習いとして今月中旬から小屋に寝泊りしているとのこと。夜は、大朝小屋の名管理人・大正12年生まれの大場さん、Aさんとお酒を酌み交わしながら、近況などを話すなか、大場さんもいよいよ山小屋生活とお別れの様子、Aさんも師匠と寝起きをともにしながら、いろいろなことを言葉、動作、肌で覚えようとしていた。

登山道脇の笹原にはショウキランが咲いていた。下山は、鳥原山を経由して古寺鉱泉へ降りた。

7月23日~25日 まだ、ヒメサユリ、

今回は23日麓の温泉宿で前泊、切合小屋に1泊しながら、ゆっくりと飯豊山を往復してきました。

明日は、徳島のみなさんと、大朝日岳に登ってきます。!!

では、では。

7月16日~22日 御西岳の稜線ではニッコウキスゲの群落に感激したり、

飯豊連峰全山縦走に出かけてました。1日目は毎年お世話になっている、福島県山都町川入地区の民宿高見台に泊まり、2日目は梅雨明け直後とあって、蒸し暑さを通り越したミスト状態と稜線では雷の様子を伺いながら剣が峰を越え、

ようやく、混雑する切合小屋にたどり着ました、3日目は青空の中イイデリンドウが咲く本山に登り

アオノツガザクラ、

ハクサンコザクラと次々に花が咲き乱れる花稜線を楽しみながら御西小屋へ向かいました。

御西小屋からは、サブザックで飯豊連峰の最高峰・大日岳を往復してきました。

4日目は、北股岳を経由して頼母木小屋までの変化に富んだ稜線歩きを楽しみ、

頼母木山近くではイヌワシ幼鳥の飛翔確認もでき、飯豊連峰の奥深さをあらためて感じることができました。

5日目は、

飯豊連峰最北のピーク・エブリサシ岳を往復、

エブリサシ岳に向かう途中、スカシユリを見かけ、

これで飯豊連峰縦走中

ヒメサユリ

クルマユリと3種のユリに出会うことができました。

また、ニッコウキスゲも

イブキジャコウソウも見事に花をつけていました。

花を楽しんだ後は、標高差1500mの足の松尾根を下りが待ち受けていました。

長かった下りも終え、アカショウビンの鳴き声が木霊する奥胎内ヒュッテで縦走のフィナーレを迎え、

6日目は早朝からアカショウビン探鳥に出かけて見ましたが、アカショウビンの声は確認できましたがその姿を見ることはできませんでした。オオルリはじめ多くの野鳥の声を楽しみ、タクシーで車道で戯れるサルの群れを押し分けるように新潟県の中条駅へと向かい、

長いようで短くも感じた縦走もここで解散となりました。

暑い中、お疲れさまでした。

7月6日

14時。田代岳を登り終えるころから、夏の日差しが強まり青空が見えはじめた。間に合おうかなと急いでとなりの山“藤里駒ケ岳”へと向かってみた。国道7号線から約40キロほど山道をクルマで走り16時半過ぎに登山口に着く。

秋田県北部と青森県県境近くに位置し、白神山地の南東部にあたるが、駒ケ岳は昔から人間に利用されていて原生林がほとんど残っておらず、また白神山地の世界遺産登録時は周辺にかなりの伐採跡が残っていた為、世界遺産の範囲には入れなかった。1970年代自然破壊の象徴的存在だった“青秋林道”の建設中止のきっかけとなったエピソードの山でもある。

湿原やブナの森、多彩な高山植物と魅力尽きない山である。

7月6日

秋田県大館市の北端、青森県の県境に位置し白神山地に属する山、田代岳へ登ってみた。半夏生という不思議な言葉とミツガシワという高山植物を知るきっかけとなった山。八合目付近までぶなの森に覆われたやさしい雰囲気の山だ。この山の〇〇合目の表示は標高差約50m置きに設置されていて、とてもわかりやすい。

9合目付近には、大小120あるという池塘が点在し「雲上のアラスカ庭園」とも呼ばれている。

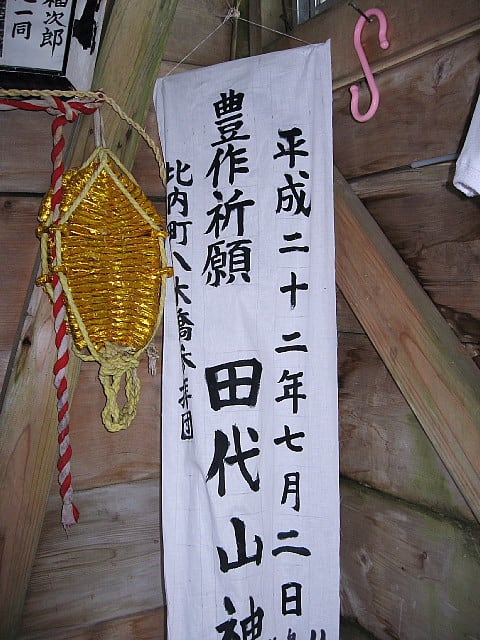

田代岳は、古くから水田信仰の山として知られ、青森県南津軽地方や秋田県北部地方の農家の人々は、毎年“半夏生”にあたる7月2日ころ、池塘に生えるミツガシワの生育状態を見て、その年の稲作の豊凶を占う伝統的習慣「田代岳占い」という例祭が催される。

気なる今年の豊凶結果は??

“田代岳占い”で検索してみたら、この祭事を担っている神社の宮司さんの“綴子神社のブログ”にたどり着いた。

半夏生の7月2日のブログには

“やや不良。平年並みまで行くか行かないかというところで判断させて戴きました”とのコメントが載っていました。

最後に“・・・忘れてはいけないもの、無くなりそうですが、無くしてはいけないものがここにあります・・・”と・・・結んでいた。青森県の山内丸山遺跡に代表されるような東北に残る縄文時代の遺跡から伺えること、その時々の出来事を神楽などの伝承や昔話に置き換え、東北の自然とともに生きてきた祖先、

この数週間の間に出会った、たくさんの高山植物やぶなの木々、宮沢賢治の生き方、現代版自然を生業とするガイドの姿などが重なってきた。自然のサイクルにはかなわないのだなとあらためて感じる時間をいただいた田代岳湿原だった。この山へ、登るなら半夏生のころが良いという願いがかなった、このような機会をいただき感謝。