年末になって図書館から本を借りてきた。

時間がなかったので、お薦めの本のところにある本を興味に任せて借りた。

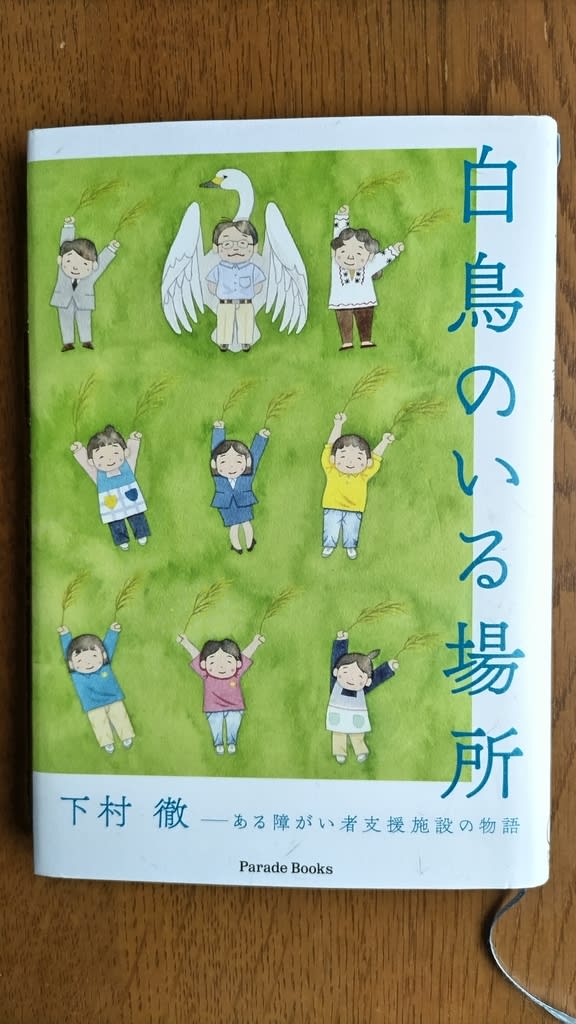

そのうちの1冊、この本がとてもおもしろかった。

面白かったと言っても可笑しいのではない。とてもためになった。

以前から日本の思想について関心があり、幕末の維新の推進力ともなった水戸学や

江戸幕府の基盤であった朱子学など、そしてそれを取り巻く江戸に起こった各種思想、どのような内容で、どのような関係性があるか関心を持っていたので、それがわかりやすく説明してあった。

著者によれば、江戸思想は明治日本の土台、その上に西欧的な制度が組み立てられた。この本は中高生向けに書かれた江戸思想の入門書ということです。

取り上げられた12人は日本史の教科書にも出てくる有名な方々ですが、意外とその人生は知られていないと思う。境遇はいろいろだが、自分で考え、学び、自分の考えを創っていった。若い人にも参考になると思う。

12人は、水戸光圀、藤原惺か、林羅山、中江藤樹、熊沢蕃山、契沖、伊藤仁斎、荻生徂徠、富永仲基、賀茂真淵、本居宣長、上田秋成です。