まずは検量線について説明します。

サンプル試料中のアクリル酸の濃度を測りたい!これが本実験の目的です。

要するに、濃度がわからない溶液の濃度を測れるようにしなければいけない。

だから、濃度が既にわかっている溶液を前もってガスクロで測定しておきます。

この濃度だとこのぐらいのピークが、その濃度だとそのぐらいのピークが出る。

そうやっていくつか測定して、濃度とピークの相関を取っておくの。

そうすると、いざサンプルを測ったときに、このぐらいのピークが出たから、

このぐらいの濃度だなぁ~っていうのが計算できる!

で、この濃度とピークの相関を取ったものを検量線といいます

で、この検量線なんだけど、より直線性がいいものが実験に最適なの。

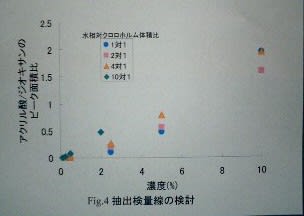

だから、直線性のいい検量線が得られる条件を検討してみた結果がグラフです☆

アクリル酸試料水:クロロホルム=1:1と2:1のものは、直線性が悪かったの。

4:1のものは直線性は良かったけど、アクリル酸濃度が0.5%までしか測れないの。

で、10:1のものが直線性がいいし、アクリル酸も0.15%まで測ることができる。

だから、体積比10:1、要するにアクリル酸試料水20ml とクロロホルム2mlを

実験で使用したの。

今までのところが水相に残ってしまったアクリル酸を測定するための実験。

次からが、アクリル酸を吸着剤に吸着させるための操作方法です!!

サンプル試料中のアクリル酸の濃度を測りたい!これが本実験の目的です。

要するに、濃度がわからない溶液の濃度を測れるようにしなければいけない。

だから、濃度が既にわかっている溶液を前もってガスクロで測定しておきます。

この濃度だとこのぐらいのピークが、その濃度だとそのぐらいのピークが出る。

そうやっていくつか測定して、濃度とピークの相関を取っておくの。

そうすると、いざサンプルを測ったときに、このぐらいのピークが出たから、

このぐらいの濃度だなぁ~っていうのが計算できる!

で、この濃度とピークの相関を取ったものを検量線といいます

で、この検量線なんだけど、より直線性がいいものが実験に最適なの。

だから、直線性のいい検量線が得られる条件を検討してみた結果がグラフです☆

アクリル酸試料水:クロロホルム=1:1と2:1のものは、直線性が悪かったの。

4:1のものは直線性は良かったけど、アクリル酸濃度が0.5%までしか測れないの。

で、10:1のものが直線性がいいし、アクリル酸も0.15%まで測ることができる。

だから、体積比10:1、要するにアクリル酸試料水20ml とクロロホルム2mlを

実験で使用したの。

今までのところが水相に残ってしまったアクリル酸を測定するための実験。

次からが、アクリル酸を吸着剤に吸着させるための操作方法です!!

小難しい話は面白くないとしても、子供向けの化学は結構楽しめたりしますよ。

入浴剤を作ったり、しゃぼん玉で遊ぶのも化学に触れることになるらしい!

小学校の総合科目とか理科の授業でしてるそうですよ!!