柳橋に芸妓が登場するのは文化年間(1804年-1817年)で、上田南畝の記録によると14名[2]が居住していた。1842年(天保13年)、水野忠邦による改革で深川などの岡場所(非公認の花街、遊廓)から逃れてきた芸妓が移住し、花街が形成される。やがて洗練され江戸市中の商人や文化人の奥座敷となった。幸いにも交通便にも恵まれ隅田川沿いに位置していたため風光明媚の街として栄えてくるようになる。1859年(安政6年)には、芸妓140名から150名に増加した。

明治期には新興の新橋と共に「柳新二橋」(りゅうしんにきょう)と称されるようになる。大学生にも人気の盛り場として賑わった[3]。明治時代の客筋は、ほぼ商が5割、髭3割、雑2割(商は実業家、相場師、銀行家など。髭は、政治家、軍人、弁護士など。雑は、俳優、力士、芸人など)[4]。このころは柳橋芸者のほうが新橋より格上で、合同した場合は、新橋の者は柳橋より三寸下がって座り、柳橋の者が三味線を弾き始めないと弾けなかった。

1928年(昭和3年)には、料理屋、待合あわせて62軒、芸妓366名の大規模を誇り、芸妓の技芸も優れ、新橋演舞場や明治座に出演し披露していた。代表的な料理屋は伊藤博文が利用した「亀清楼」であった。

第2次世界大戦による休業と被害、敗戦を経て復興した。1952年(昭和27年)は料亭57軒であったが1964年(昭和39年)の東京オリンピック以後、衰退していき、特に隅田川の護岸改修(カミソリ堤防)で景色が遮断され、花街にとって大きな致命傷となった。それでも、花街は世間に迎合せずその伝統を守り通し、1999年(平成11年)1月、最後の料亭「いな垣」が廃業し200年近くの歴史に終止符を打った。現在はマンションやビルが立ち並び、一部の場所で花街の痕跡が残っている。

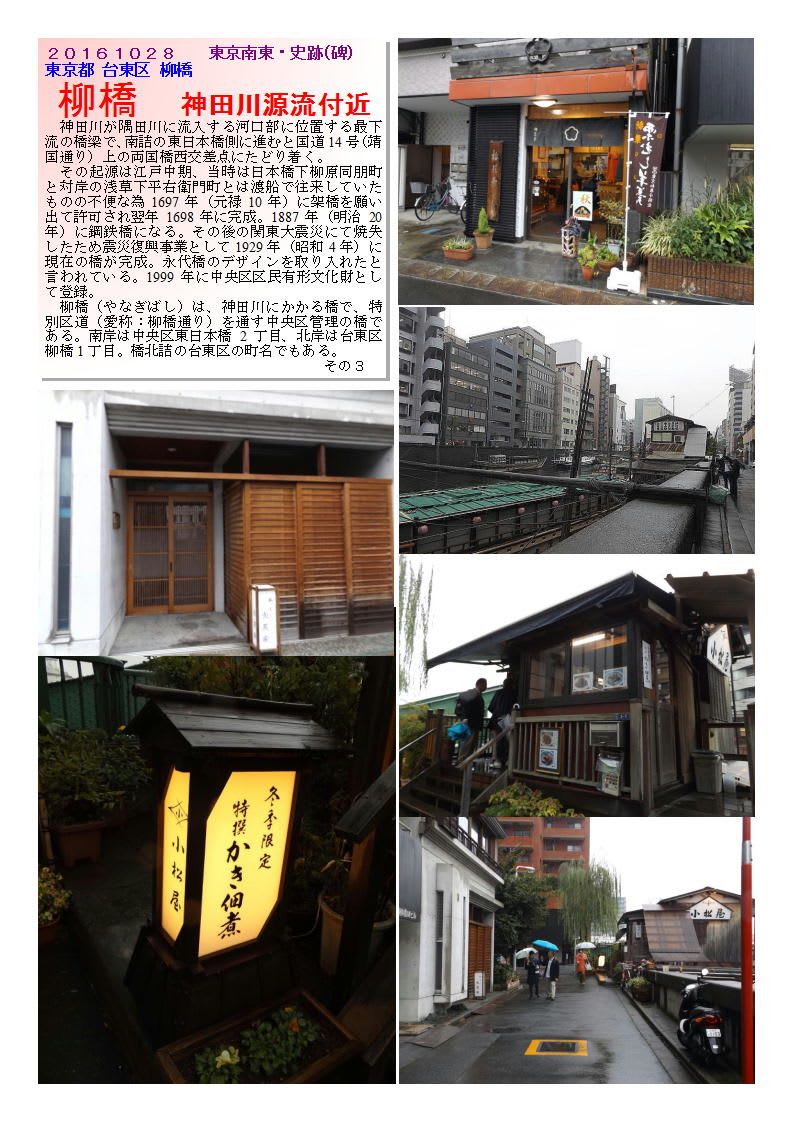

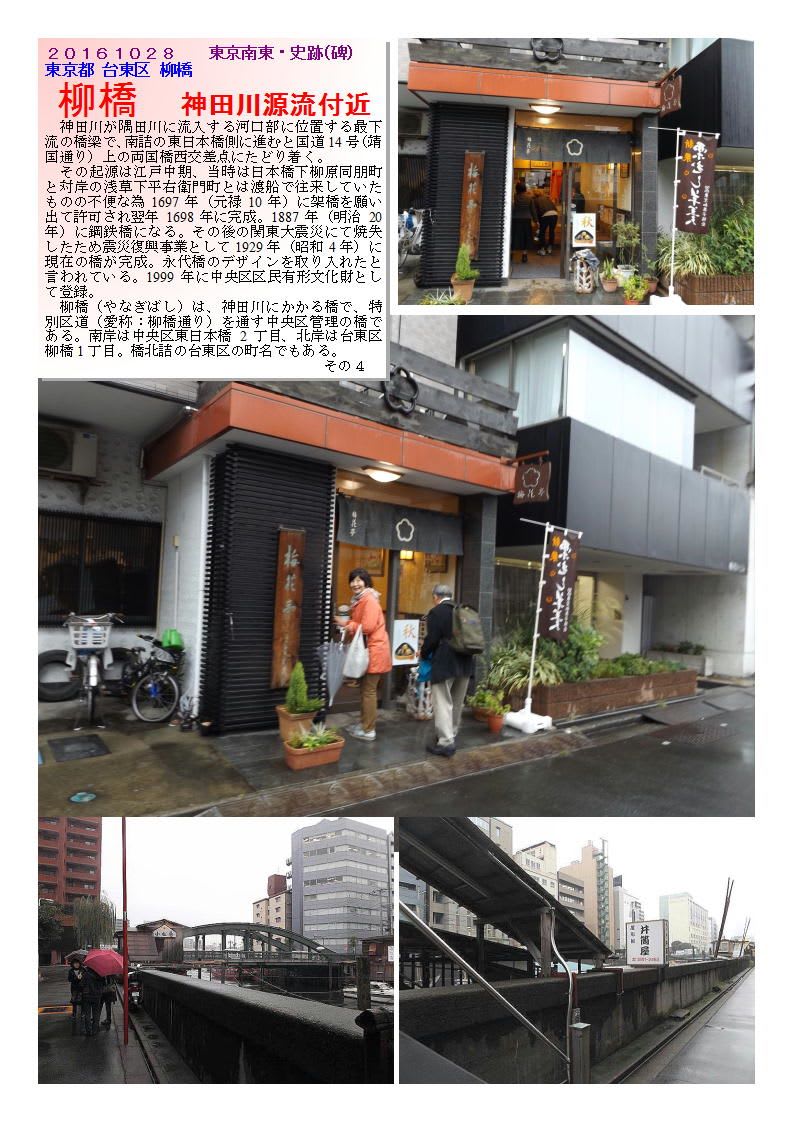

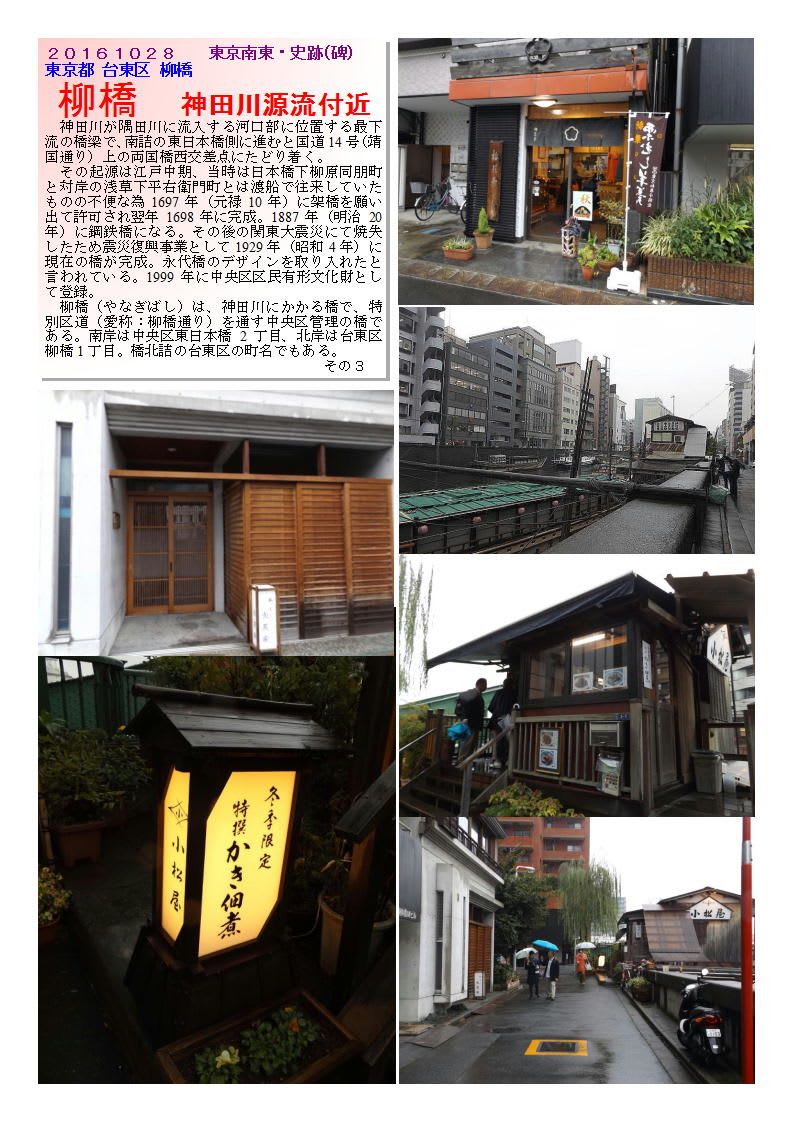

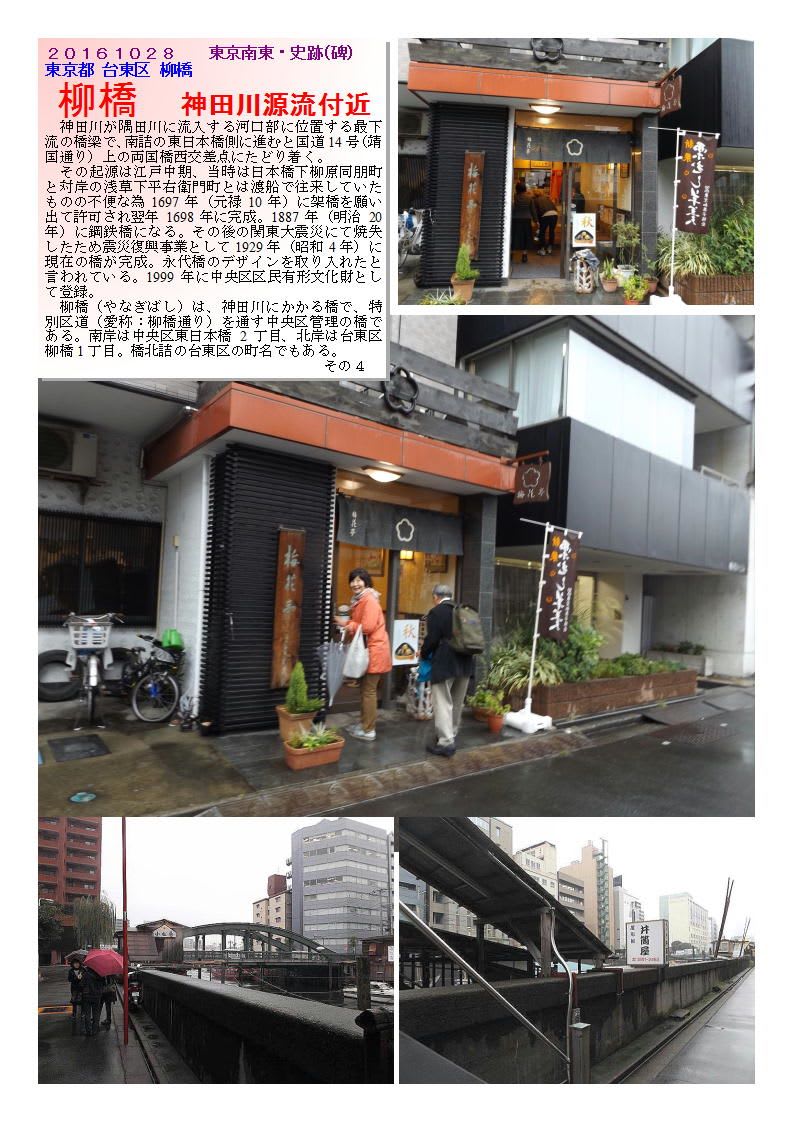

20161028 東京南東・史跡(碑)

東京都 台東区 柳橋

柳橋 神田川源流付近

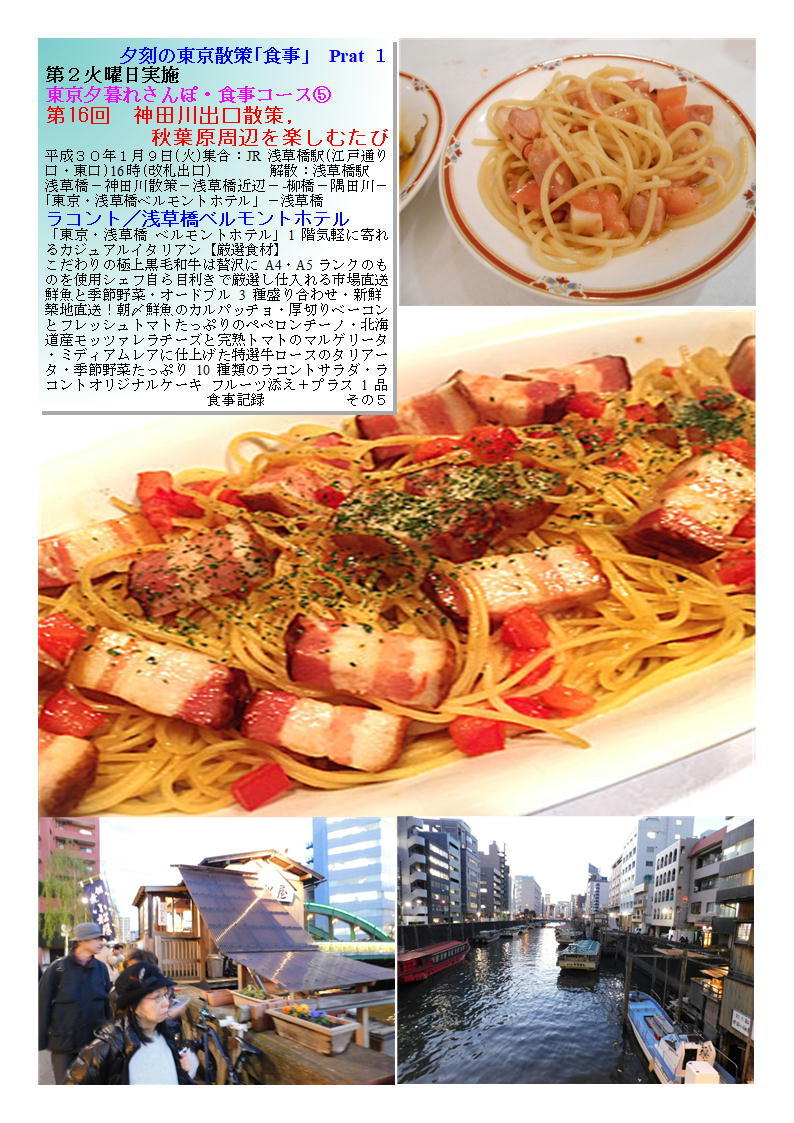

神田川が隅田川に流入する河口部に位置する最下流の橋梁で、南詰の東日本橋側に進むと国道14号(靖国通り)上の両国橋西交差点にたどり着く。

その起源は江戸中期、当時は日本橋下柳原同朋町と対岸の浅草下平右衛門町とは渡船で往来していたものの不便な為1697年(元禄10年)に架橋を願い出て許可され翌年1698年に完成。1887年(明治20年)に鋼鉄橋になる。その後の関東大震災にて焼失したため震災復興事業として1929年(昭和4年)に現在の橋が完成。永代橋のデザインを取り入れたと言われている。1999年に中央区区民有形文化財として登録。

柳橋(やなぎばし)は、神田川にかかる橋で、特別区道(愛称:柳橋通り)を通す中央区管理の橋である。南岸は中央区東日本橋2丁目、北岸は台東区柳橋1丁目。橋北詰の台東区の町名でもある。

...柳橋-亀清楼-... 中年夫婦の外食 2016/10/30 05:07:00 ...

ratuko00.exblog.jp

20160209 東京南東 史跡

東京都台東区柳橋

柳橋界隈

柳橋(やなぎばし)は、かつて東京都台東区柳橋に存在した花街。

柳橋に芸妓が登場するのは文化年間(1804年-1817年)で、上田南畝の記録によると14名[2]が居住していた。1842年(天保13年)、水野忠邦による改革で深川などの岡場所(非公認の花街、遊廓)から逃れてきた芸妓が移住し、花街が形成される。やがて洗練され江戸市中の商人や文化人の奥座敷となった。幸いにも交通便にも恵まれ隅田川沿いに位置していたため風光明媚の街として栄えてくるようになる。1859年(安政6年)には、芸妓140名から150名に増加した。

明治期には新興の新橋と共に「柳新二橋」(りゅうしんにきょう)と称されるようになる。大学生にも人気の盛り場として賑わった。明治時代の客筋は、ほぼ商が5割、髭3割、雑2割(商は実業家、相場師、銀行家など。髭は、政治家、軍人、弁護士など。雑は、俳優、力士、芸人など)。このころは柳橋芸者のほうが新橋より格上で、合同した場合は、新橋の者は柳橋より三寸下がって座り、柳橋の者が三味線を弾き始めないと弾けなかった。

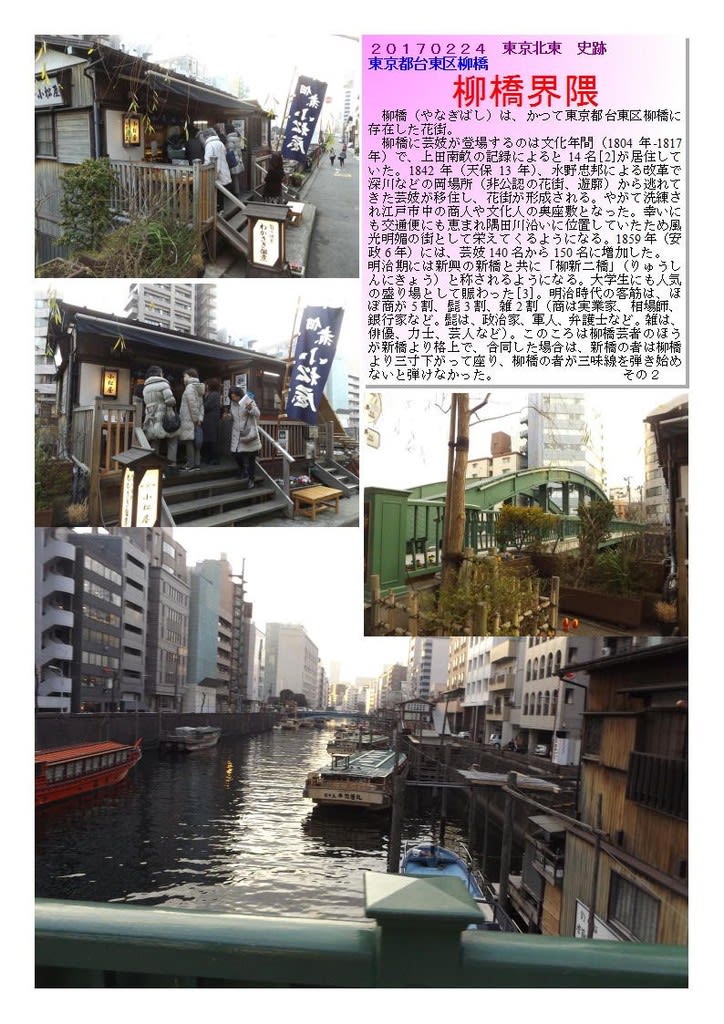

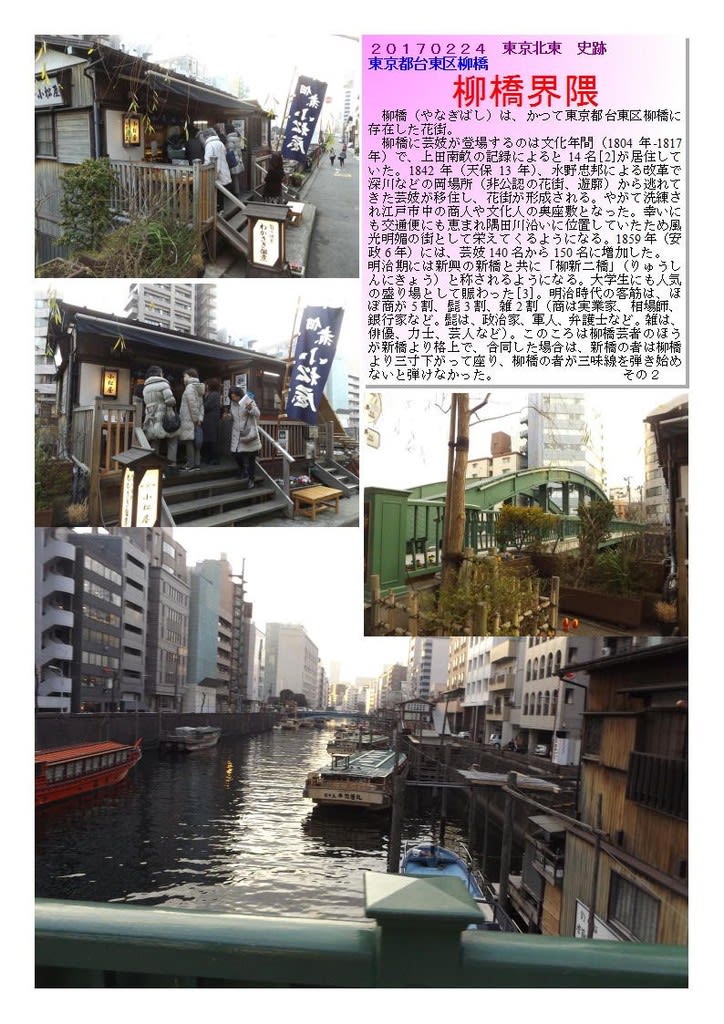

20170224 東京北東 史跡

東京都台東区柳橋

柳橋界隈

柳橋(やなぎばし)は、かつて東京都台東区柳橋に存在した花街。

柳橋に芸妓が登場するのは文化年間(1804年-1817年)で、上田南畝の記録によると14名[2]が居住していた。1842年(天保13年)、水野忠邦による改革で深川などの岡場所(非公認の花街、遊廓)から逃れてきた芸妓が移住し、花街が形成される。やがて洗練され江戸市中の商人や文化人の奥座敷となった。幸いにも交通便にも恵まれ隅田川沿いに位置していたため風光明媚の街として栄えてくるようになる。1859年(安政6年)には、芸妓140名から150名に増加した。

明治期には新興の新橋と共に「柳新二橋」(りゅうしんにきょう)と称されるようになる。大学生にも人気の盛り場として賑わった[3]。明治時代の客筋は、ほぼ商が5割、髭3割、雑2割(商は実業家、相場師、銀行家など。髭は、政治家、軍人、弁護士など。雑は、俳優、力士、芸人など)。このころは柳橋芸者のほうが新橋より格上で、合同した場合は、新橋の者は柳橋より三寸下がって座り、柳橋の者が三味線を弾き始めないと弾けなかった。

20170512 東京北東 史跡

東京都台東区浅草橋

柳橋界隈

柳橋(やなぎばし)は、かつて東京都台東区柳橋に存在した花街。

柳橋に芸妓が登場するのは文化年間(1804年-1817年)で、上田南畝の記録によると14名[2]が居住していた。1842年(天保13年)、水野忠邦による改革で深川などの岡場所(非公認の花街、遊廓)から逃れてきた芸妓が移住し、花街が形成される。やがて洗練され江戸市中の商人や文化人の奥座敷となった。幸いにも交通便にも恵まれ隅田川沿いに位置していたため風光明媚の街として栄えてくるようになる。1859年(安政6年)には、芸妓140名から150名に増加した。

明治期には新興の新橋と共に「柳新二橋」(りゅうしんにきょう)と称されるようになる。大学生にも人気の盛り場として賑わった[3]。明治時代の客筋は、ほぼ商が5割、髭3割、雑2割(商は実業家、相場師、銀行家など。髭は、政治家、軍人、弁護士など。雑は、俳優、力士、芸人など)。このころは柳橋芸者のほうが新橋より格上で、合同した場合は、新橋の者は柳橋より三寸下がって座り、柳橋の者が三味線を弾き始めないと弾けなかった。

20160824

東京南東・見学 東京都台東区柳橋

日本文具資料館

日本文具資料館は、文具に興味を持つ方ならどなたでも無料で入館できます。 筆記具類や計算機、その他貴重な珍しい古今の文具が沢山展示さてれおり、小学生から年配の方まで、幅広く親しまれています。 文具に関する質問、問合せも多く、又テレビ、新聞雑誌、ラジオなどマスコミ関係から多くの取材があり、当館ではできるだけお答えし、対応するように努めております。平成16年4月からは「科学館コーナー」を新設しました。 hpより 従来からの姉妹館だった麻布の「文具科学館」を資料館の中に移して、文具を違った角度からも見て貰おうと新設したコーナーです。筆記具を中心とした最新の文具を科学的視点から分析、解説したパネルと展示品があるほか、常設のパソコンによって、文具の歴史、構造原理等を調べることができます。

このブログは「中年おじさんの散策」3の継続版です

この企画は 私が引率します sosamu@ya2.so-net.ne.jp

参加したい方はご連絡ください。090-3436-8532

ネットでカルチャー(散策・グルメ) https://blog.goo.ne.jp/sosamu25

古河・上尾カルチャーセンター

「お江戸巡り⑦」

第20回 神田からお茶野水・浅草橋・秋葉原,湯島天神・上野に至るたび

平成28年2月9日(火)

集合:JR神田駅南口出口10時

問屋街がひしめく浅草橋は賑やかな町。東京でもひな人形の問屋もある場所。その裏路地を散策しながら、路地を散策しましょう。山手線のすぐ外では、職人町も展開し、生活が営なわれています。神田・秋葉原に向かえば衣類の問屋も多くあり、その人々がおなかを満たす美味しい店も多々あります。電気街の別な顔も見て見ましょう。

神田駅-(路地・ガード下散策)-岩本町-神田(浅草橋)問屋街-柳橋-「老舗料理店で昼食」-(神田川源流散策)-浅草橋-(プリンセス・トラヤ)-(電車移動)-御徒町-湯島天神駅-「旧岩崎邸・見学」-忍ばすの池・上野公園散策-上野

「和食料理店での昼食(幕の内弁当)2160円」 解散:上野駅 15時