温かみのある暖色系の色づかいと形が可愛いので好きになったクレー

これまで美術館でも観て、特集番組も見たけれども、

知るほどに一見しては分からない意味が浮かび上がり、さらに惹かれる

*

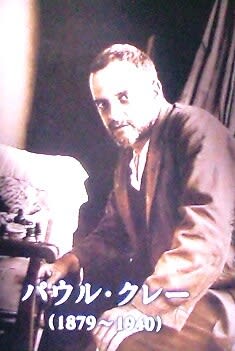

20世紀抽象絵画の巨匠、「色彩の詩人」と呼ばれたクレー

その絵の中には、暴走する国家への痛烈なメッセージが含まれていた

さらに、画家の死後、半世紀を経て現れた謎の処理

「だれにもないしょ。展」

日本初公開の作品も含めて110点が展示されている

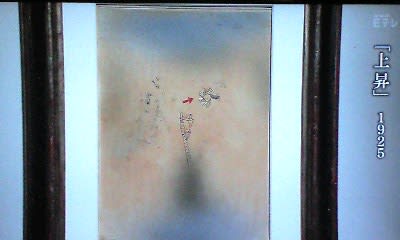

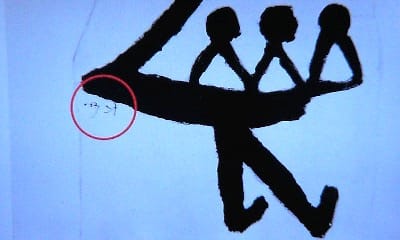

「上昇」謎めいた記号をクレーは愛した

芸術、哲学の批評で知られる批評家・若松英輔さん

若松:

この絵の前に立つと誰でもクレーと対話ができる1枚ではないか

赤は情熱の色かもしれないが、怒りの世界でもある

ドイツ人の父と、スイス人の母の間に生まれたクレー

19歳で画家を志し、生涯で約1万点の絵をのこした

代表作「窓辺の少女」

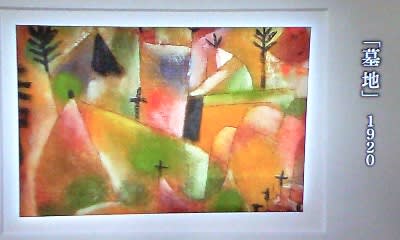

「墓地」の右上には上記の少女の絵と一致する部分がある もとは1枚の絵 なぜ切断されたのか

スイスの首都ベルンは中世の趣を残す古都 クレーの育った街

ベルンには世界最大のクレーのコレクションを誇る「パウル・クレー・センター」がある

クレーを研究している柿沼さん

柿沼:この作品はもとは6分割されていて、1点ずつ独立している

各地から取り寄せてつなげると意外な風景が見えてくる

左上の大きな矢印は「矢と漏斗」、少女の視線の先には「庭園に死す」(妊婦の死体)

この絵が描かれる5年前、1914年 第一次世界大戦勃発

ミュンヘンで絵を描いていたクレーは、ドイツ軍に召集され、1人の親友を失った

画家フランツ・マルク クレーが召集される直前、最前線で戦死した

マルクの代表作「森の鹿Ⅱ」

マルクの卓越した色彩感覚にクレーは強い憧れを抱いていた

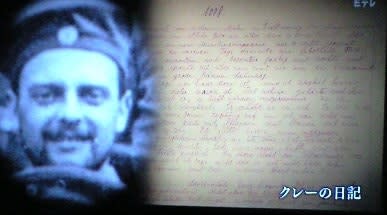

戦地で書かれたクレーの日記では何度もマルクの名に触れている

「マルクの名を思い出すたび、心の中でなにかが崩れ落ちるのを感じる

『マルクとは何者なのか』という問いに私は答える それは私自身なのだと」

終戦の翌年に6点の絵が描かれた

柿沼さんは、切断する行為にこそクレーの創作の豊かさがあると考えている

「破壊と創造として考えるべき 切り離すことで絵に新たな意味を与えた」

ゲストは、クレー研究の第一人者・前田富士男さん

若松:

クレーの感じた世界は、これは悲しみ、これは喜び、とそう簡単に分別できるものではないとよく分かっていた

1つの絵の中にものすごくたくさんの意味が折り重なっている あまりに多層的なことに完成して気が付いたのではないか

それを切り離すと、合間に隙間ができ、新しい意味を帯びてくることがある

分かれて、独立しているほうが、観る者との間に豊かな関係ができるのではないかという思いを感じる

前田さんの考えるクレーの魅力:

フシギなイメージの重なり、非常に悲しくなったり、嬉しくなったり、

同じ絵でも長年観ているとまったく違ったイメージが浮かぶ

井浦:切断する行為はどう感じる?

前田:

この時期、モアイエという親しい友人の画家がいた

その奥さんが最初の赤ちゃんを産んで亡くなった 身近な人の出来事でもあり

2ヶ月後にマルクが戦死した 小さな死と大きな死が重なって、分けられた

死と生命、大きな世界が連続してイメージの中で存在するのかというのが切断という行為になっている

自分自身に対する問いかけ それを共有してほしい 切断にどう向かい合うのかという問いかけも強い

謎かけ、多面的なアプローチをする芸術家

「来たるべき者」

若松:この絵を観て戸惑う タイトルなど、洞窟にいる感じがする

この絵にはクレーの過酷な運命が隠されていた

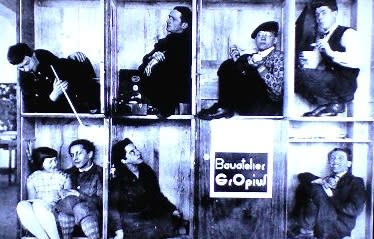

第一次世界大戦後、クレーはドイツに設立された芸術学校「バウハウス」に招かれた

各国から集まった教師と生徒がともに前衛芸術を模索した

「金色の魚」でクレーは「色彩の詩人」と讃えられた

代表作「パルナッソス山へ」でクレーは前衛画家としての名を確立する(賢治の絵も思い出す グラデも美しい

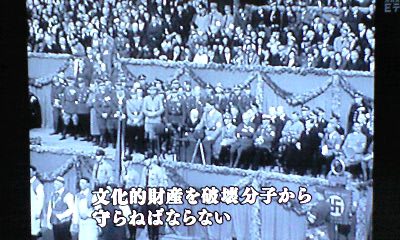

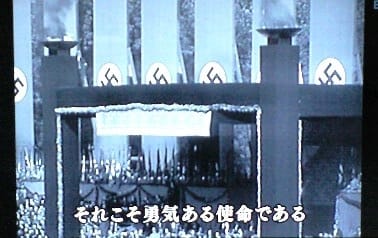

1933 ナチス政権誕生 ヒトラーが首相に就任し状況は一変する

ヒトラーは、前衛芸術を「国民の感情を乱す、堕落したもの」と断罪

クレーもその標的とされ、「退廃芸術家」の烙印を押され、百数十点もの作品を没収された

ナチスの機関紙から、クレーがユダヤ人であると一方的に報道されたのをきっかけに

クレーはドイツを追われてスイスに逃れた

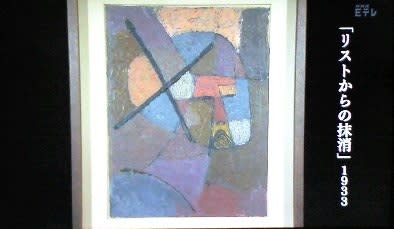

「リストからの抹消」(この時代の自画像 目を閉じ、口を硬く閉じ、頭には黒い×印

「洋梨礼讃」

手をあげるポーズはナチスを思わせ、鋭い批判精神を思わせる

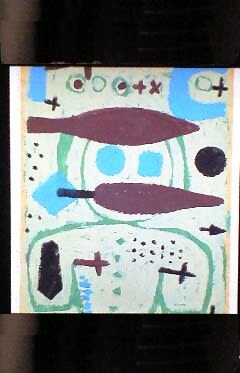

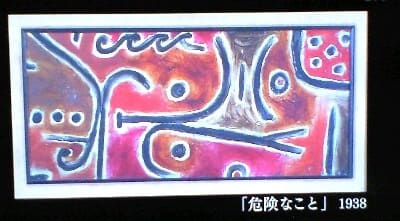

「危険なこと」

ナチスを象徴する赤と黒 縦にすると人の姿が現れる 制服に身を包んだ権力者と言われている

「来たるべき者」は、クレーがドイツを追われた年に描かれた

若松:

戦うだけではなくて、しっかり未来を見据えていた

苦しみ、暗黒から出てきた光 次世代を切り拓く者に見えてきた

クレーの絵は、ファシズムを無意味化する力を秘めている

ほとんど悲願に近い 人類に対する信頼でもある

1940 第二次世界大戦が始まった翌年、クレーは60歳で世を去る(早いな

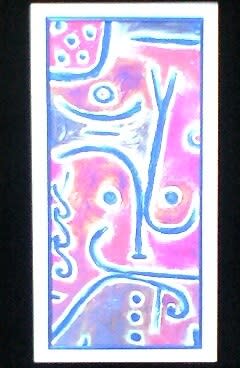

亡くなる間際まで描き続けた絵の数々には、戦いの痕跡があった

井浦:

表情も、フォルムも、技術的なところもあり、とても呪術的な雰囲気を感じます

前田:

全体がウロコ状 非常に緻密 戦いの気持ちを秘めている

クレーの根本的な問いは「力」にあるのでは 子どもは大きくなる 内発的な成長もあるだろうし

戦争、暴力、制圧、抑圧するような力 さまざまな力を見せてくれる

この作品も不安な感じを乗り越える意志を感じる

井浦:

一見、神秘的な印象も受けるが、もっと現実的、体験、願い、祈りを表現していた

前田:

当時としては先端的なものが、ドイツ的ではないと抑圧された

時間をかけた自分の行為で少しずつ確認していくような それが力に対する芸術家としての表現

声を荒げてプロテストするわけではない代わりに、

黙々と小さなアトリエで戦うことで、観る人にも共感してもらえるだろう

手を振りかざせばイデオロギーになる それも大事だが、

それを別な形、謎かけとして出すから一緒に考えて欲しいと考えたのでは

晩年のクレーが暮らしたベルン

4000点のクレーコレクションを誇る「パウル・クレー・センター」には

“クレーが仕掛けた最大の秘密”と言われる傑作がある

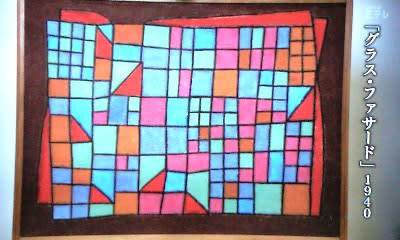

「グラス・ファサード」

亡くなった年に完成させた 色彩を探求したクレーの集大成と言われる

1980年代 クレー没後50年後 絵の表面に白い斑点が現れた

原因は、度重なる展示や輸送で絵の具が剥落したため

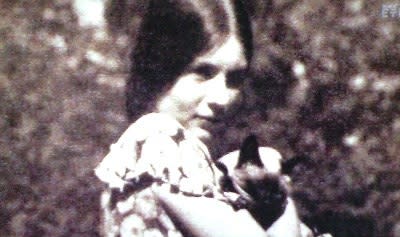

修復のため、絵の裏を調べると、そこに誰も観たことのない少女の絵があった

もともと裏側は絵の具で覆われていたが剥がれ落ち、下に描かれた絵が出てきた

調査すると驚くべき仕掛けがあった

「裏側を覆っていたピンク色の絵の具は、普通のものではありませんでした

特別に剥がれ落ちやすい絵の具で塗られていた」

研究の末、制作過程がわかってきた

1.目の粗い麻布に石膏で地塗りをし、少女を描いた

2.その上に石膏と相性の悪い絵の具で元の絵を覆い隠した

3.その後、キャンバスを裏返し、そこに「グラス・ファサード」を描いた

つまり、「グラス・ファサード」の裏側の絵の具はいつか剥がれ、少女が現れることを意図していた

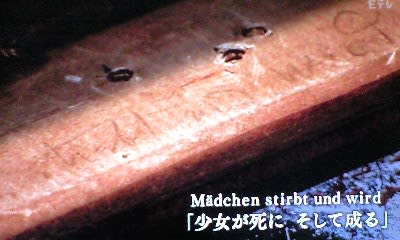

さらに、木枠にエンピツで書かれた、直筆の文字が発見された

さらなる調査で少女の下絵が特定された

180度さかさまに書かれたサイン 少女は頭を下に描かれたことが分かる

40年にわたりクレーを研究している奥田修さん

奥田さんは、少女には実在のモデルがいると考えた

マノン・グロピウスは、「バウハウス」の学長だったグロピウスの次女

聡明なマノンをクレーは可愛がっていたが、19歳で病死した

その死を悼んで描いたのではないか その理由は表側にあると奥田さんは考えている

「ファサード」とは建物の正面の意味

従来は教会のステンドグラスだと解釈されているが、バウハウスの有名なカーテンウォールのファサードではないか

カーテンウォールは、バウハウスの象徴するガラスの壁面 マノンの父が設計した

クレーがマノンと出会うきっかけともなった「バウハウス」

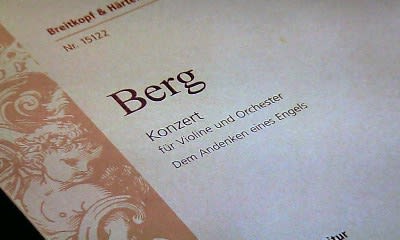

ある作曲家がマノンの死を悼んで捧げたレクイエムもある

副題は「ある天使の思い出に」と書かれている

クレーは、この曲を聴いて描いたのではないかと推測

少女の傍らに描かれた絵をさらに調査して似た絵を探し出した

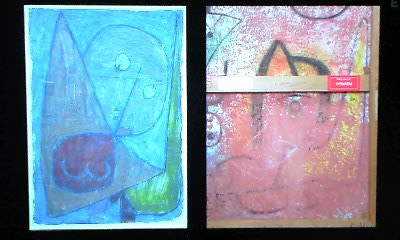

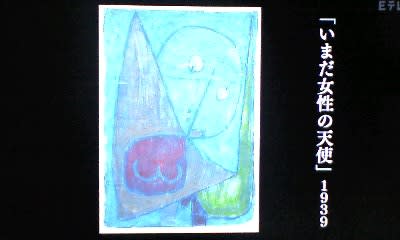

「いまだ女性の天使」

少女が天使に生まれ変わろうとしている姿

とがった形は天使の翼か(写真で彼女が抱いてた猫の耳かと思った

少女の永遠の命を願うレクイエムだった

前田:

非常に複雑な裏表 読み解いてほしい最後の謎だったのでは

壊れることも大事な制作の時間としてはかっていて、

長い時間、時代、芸術家のスパンを一緒に考えてほしいという

制作はずっと続いている 内容を一緒に体験できる

アナ:ストイックに自身にも問いかけ続けていた?

前田:

芸術のもつ創造力が、現実の社会の中で力を発揮するか どう考えますか?と問いかける珍しい作家

井浦:

困難であるほど、ユーモアや、遊びも忘れずに 物事を細分化してしっかり見なさいよという

忘れてはいけない大切なことを教えられた気がする

前田:

常識的なフレームで見るなという大切なアピール

裏側に描くのも、向こうに何かあるというのではなく

窓は外して、裏返して、彫刻みたいな感覚を拡張する1つの舞台でもある

晩年は、皮膚が徐々に硬くなる難病に冒された

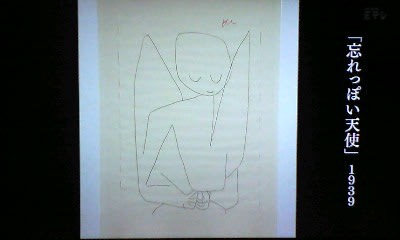

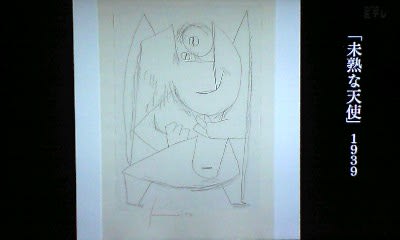

絵筆を持つのもままならない中で繰り返し描いたものは、天使

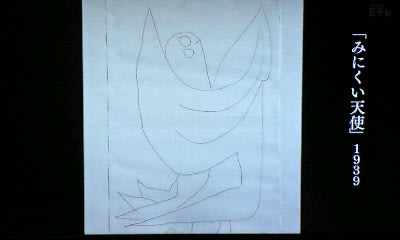

「忘れっぽい天使」(このシリーズも大好き 谷川俊太郎さんが詩をつけている

若松:

クレーの晩年は本当に試練の連続で苦難の人生だった

フシギなのは、我々はそこから希望を感じることができること

クレーという人は、とっても深いところから励ましてくれる人

苦しいけど、大丈夫だと教えてくれる画家

(うん、達観した温かみ、ユーモアを感じる

最後にこの天使のシリーズを描くために難病を得たんだな

クレーも天使になって昇ったことだろう

【ブログ内関連記事】

『もっと知りたいパウル・クレー』

『もっと知りたいパウル・クレー』 『パウル・クレー~おわらないアトリエ』@東京国立近代美術館

『パウル・クレー~おわらないアトリエ』@東京国立近代美術館 『クレーの天使』

『クレーの天使』 「クレーの天使」(CD)

「クレーの天使」(CD)

が女で、牛

が女で、牛

ってフシギな経歴の持ち主

ってフシギな経歴の持ち主 のオープニングセレモニーシーンビデオと

のオープニングセレモニーシーンビデオと

があって、すごい種類の美術書

があって、すごい種類の美術書 ほか

ほか 、デレク・ジャーマンのビデオ、グッズなどがたっくさん

、デレク・ジャーマンのビデオ、グッズなどがたっくさん

)を注文

)を注文 兼置物も見てみたい

兼置物も見てみたい

(2016

(2016

まであった

まであった と初対面

と初対面 、もう1匹は隠れっぱなしでした

、もう1匹は隠れっぱなしでした てかひと言で済ませてるし

てかひと言で済ませてるし

だけれども、きっと混まないだろう

だけれども、きっと混まないだろう ってやつを一度観てみたいと思って行ったけど、

ってやつを一度観てみたいと思って行ったけど、 がいたる所に設置され、それぞれのコーナーを映像で紹介する

がいたる所に設置され、それぞれのコーナーを映像で紹介する

の方角が神聖だかららしいけど、下向きなのは「死の世界」だからかしら?

の方角が神聖だかららしいけど、下向きなのは「死の世界」だからかしら? を連れて、裕福に暮らしたいと思ったのかしら

を連れて、裕福に暮らしたいと思ったのかしら

をつけた上半身のマネキンや、

をつけた上半身のマネキンや、 やヘビ

やヘビ などに姿を変えたという「シカン神」とはどういうものだったのだろう

などに姿を変えたという「シカン神」とはどういうものだったのだろう や、子犬

や、子犬 が4匹も乳にしゃぶりついている犬、

が4匹も乳にしゃぶりついている犬、 の祖先だって、あれは、絶対信じないもんね

の祖先だって、あれは、絶対信じないもんね