福井県立恐竜博物館がリニューアルオープン

今回も石川県から離れ隣の福井県勝山まで足を延ばしました。

国道157号線経由で金沢からおおよそ80KM、時間にして1時間30分(少し飛ばしすぎかな)途中見どころ満載で楽しめるドライブコース。夏休み中は混雑、事前予約が必要見たいで落ち着いてから再度訪ねてみたい。

ちなみに、入館料大人は1,000円、年間パスが3,000円、今度はこれで楽しみたい。

リニューアルした恐竜博物館

右側の卵型ドームが新館ドーム。

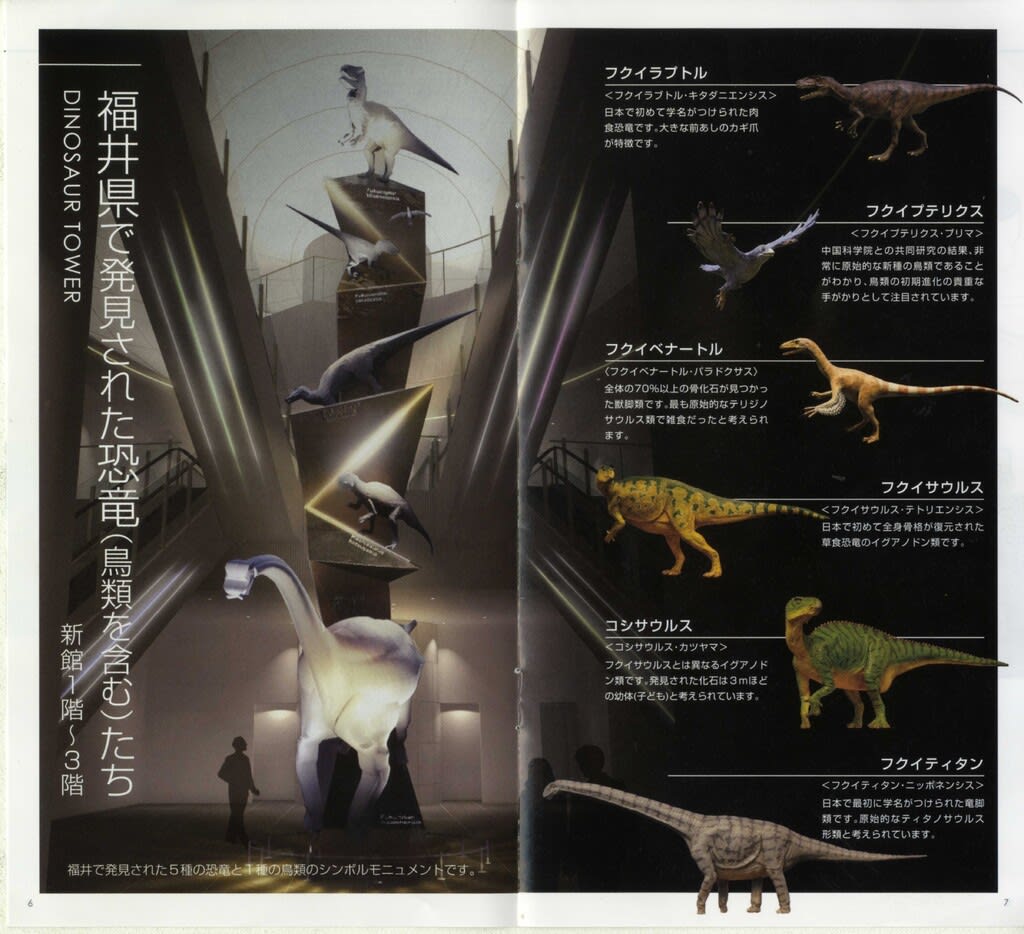

パンフレットより(クリックで拡大表示)

入場すると本館と新館はつながっていてどちらからでも見学できる。(新館と本館の連絡通路は3階・2階のみ1階には連絡通路はなく注意!迷子になりながら新しい発見をするのも楽しみかも!)

新館の3階から1階までの吹き抜けには「恐竜の塔」と呼ばれるシンボルモニュメントが見られる。上からフクイラプトル、フクイプテリクス、フクイベナートル、フクイサウルス、コシサウルス、フクイティタン。

この5体と1羽は福井県で見つかった恐竜・鳥、エスカレーターを下りながら眺めることができる。

DINOSAUR TOWERの説明(パンフレット、クリックで拡大表示)

3面ダイノシアター

1階と2階が吹き抜けになっている特別展示室では、特別展を開催していない時には3面の巨大スクリーンにCG恐竜映像が映し出される。(欲を言えば天井もスクリーンにして4面でフクイプテリクスが飛び回る様子が見れれば・・・・)

新館1階、2階の収蔵庫も展示室化されガラス越しに収蔵品を見ることができる。

ダイノライブラリー

ちなみに入場ゲートは3階でここから本館は地下1階まで一気に下りることができる。

【ここがかわった! 博物館展示リスト!! 】

- (新)新しく入った展示

- (場)場所が変わった展示

- (名)名前が変わった展示

- (ポ)ポーズが変わった展示

〈世界の恐竜コーナー〉

[竜盤類ー獄脚類ー]

・コエロフィンス. ・・・(新)

・スコミムス・・・(新)

・モノニクス・・・(新)

・ヘュアンニア…(新)

・ステノニコサウルス…(新)

・ファルカリウス・・・(新)

・スピノサウルスの頭・・・(場)

・タルボサウルス…(場)(ポ)

[竜盤類—竜脚形類ー]

・プラテオサウルス・・・(新)

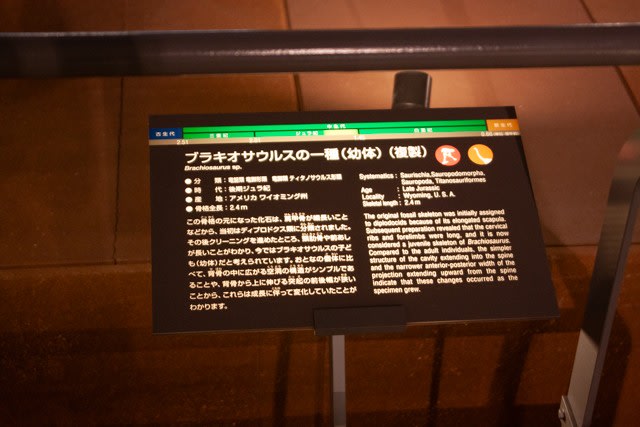

・ブラキオサウルスの幼体・(新)

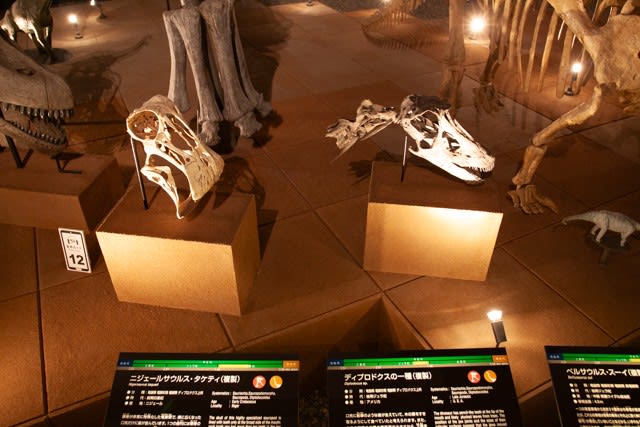

・ニジェールサウルスの頭・(新)

・ディプロドクスの頭・・・(新)

・エオラプトルー・・・(場)

[鳥盤類—鳥脚類ー]

・ブラキロフォサウルス ・・・(新)`

※アメリカから来たミイラ化石

・エドモントサウルス・・・(場)

※ミイラ化石の複製

・サウロロフス・・・・(場)

[鳥盤類ー周飾頭類ー] ・

・パキケファロサウルスの頭(幼体)・・・(新)

・パキケファロサウルスの頭(亜成体)・(新)

・パキケファロサウルスの頭(成体)・・・(新)

[鳥盤類—ヨロイ竜類ー]

・デンバーサウルス・・・(名)

・スコロサウルス・・・・(名)

・ジンュンペルタ・・・(場)

1F 〈日本とアジアの恐竜コーナー〉

[竜盤類ー獣脚類ー]

・徳島県勝浦町の歯化石・・・(新)

・徳島県勝浦町の腔骨・・・・(新)

・中国浙江省の足跡化石・・・(新)

[竜盤類ー竜脚形類ー]

・徳島県勝浦町のテイタノサウルス形類の歯・・・(新)

・熊本県天草市御所浦町の竜脚類の右肋骨・・・(新)

[鳥盤類ー鳥脚類ー]

・徳島県勝浦町のイグアノドン類の尾椎・・・(新)

[鳥盤類ー周飾頭類ー]

・モザイケラトプス ・・・(新)

2F〈中生代の海と空〉

[竜盤類ー獣脚類(鳥類)ー]

・ヘスペロルニス・・・(新)

[有鱗類ーモササウルス類(海生爬虫類)一]

・ティロサウルス・・・(新)

[翼竜類ープテロダクティルス類一]

・プテロダウストロ・・・(新)

・

・

・

まだまだ見どころがいっぱい、ついつい時間を忘れて見入ってしまった。

続く・・・・・