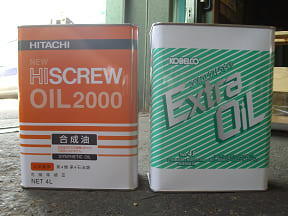

小型~中型くらいのオイル式スクリュコンプレッサ用の専用オイルです。

画像左側が日立のハイスクリュオイル2000、右側はコベルコのエクストラオイ

ルです。画像はありませんが、三井はZ6000オイル、エアマンはPAOなどを

それぞれ専用オイルとして使用しています。

以前は、スクリュコンプレッサ用の一般鉱物油を使用していましたが、10年くら

い前の機種から、各社専用の合成油を使用するようになりました。一般鉱物油と

比較して高性能になっています(一例として交換サイクルが長くなります)。

1Lあたりの単価としては、一般鉱物油と比較して高額になりますが、充填量、

消費量、交換サイクルなどを総合的に判断した場合は、専用オイルのほうが経済性

が高いといえるでしょう。

オイルに関して、お客様からの質問でオイルは他社製と混ぜても大丈夫か?との質

問をお受けする事があります。混油する事によりコンプレッサに不具合が起こる可

能性がありますので避けて下さい。

よろしければ弊社ホームページもご覧ください

(株)新生エンジニアリング http://shinsei-eng.com/