<今までの投稿>

十八松平家・・・平成25年10月16日

竹谷松平家・・・平成25年10月26日

安祥松平家・・・平成25年11月16日

形原松平家・・・平成26年 1月 2日

大草松平家・・・平成26年 2月25日

五井松平家・・・平成26年 4月16日

深溝松平家・・・平成26年 9月30日

能見松平家・・・平成27年 7月 8日

今日は、長沢松平家(ながさわまつだいらけ)を紹介いたします。

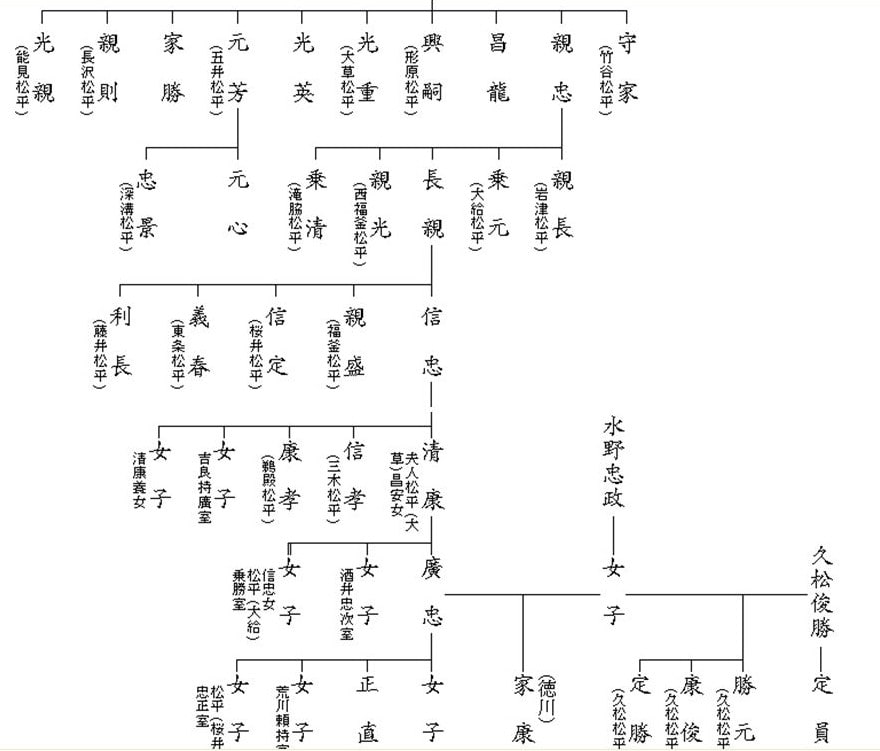

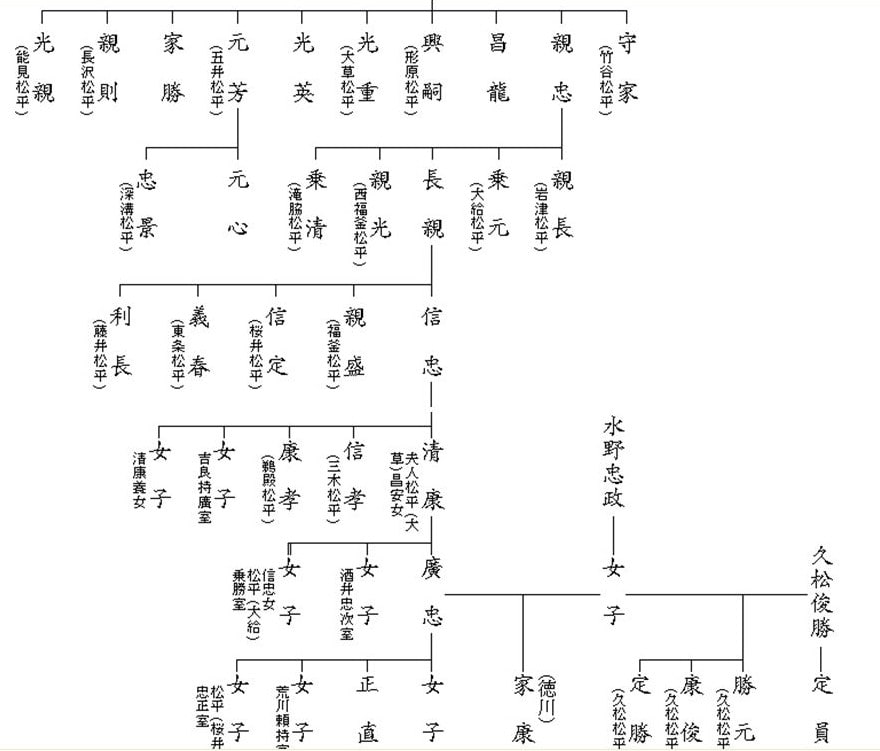

長沢城(三河国宝飯郡長沢)を本拠地としたため、長沢松平家と呼ばれた。なお、摂津源氏とされる大河内氏から分家に養子として入った松平正綱が大名として取り立てられただけでなく、正綱の後継として入嗣した甥の信綱が松平伊豆守家として大成させて本家より栄えたため、江戸時代の長沢松平家は傍流の大河内松平家を指す場合が多いようである。

ただし、正綱にせよ信綱にせよ長沢松平家の傍系へ入嗣したに過ぎず、大河内氏の流れではない長沢松平家の直系は存続している。

長沢松平家は松平宗家三代・松平信光の十一男(異説あり)親則を祖とする。本拠地は長沢城であった。この長沢城は現在の豊川市立長沢小学校(愛知県豊川市長沢町字午新)周辺。今では旧東海道拡張のための国道1号建設により、城の丘は南北に分断されている。

著名な人物には、徳川家康の従弟・松平康忠がある。康忠は戦功多く、徳川十六神将の一人にかぞえられている。

文禄2年(1593年)、康忠の子・松平康直が嗣子無きまま病没したため、家康の七男・松千代を養子に迎えて家名存続を図った。その松千代が夭折すると、今度は家康六男(松千代の同母兄)を新たな養子とした。これが松平忠輝である。

忠輝を養子に迎えて繁栄を見込めたのは、ほんの僅かな期間に過ぎず、元和2年(1616年)、忠輝は異母兄の将軍・徳川秀忠により改易。長沢松平家の家名は断絶してしまう。

ただし、忠輝の改易後も長沢松平家の血統は残っていた。それでも江戸幕府はなかなかこの家を認めず、享保4年(1719年)にようやく長沢松平家と認知した。天保5年(1834年)に十人扶持になり、やっと幕臣として禄が下された。幕末期の当主・松平忠敏(主税助)は新選組の前身である浪士組の取締役になった。

その他の長沢松平家

傍系の松平清直は松平忠輝の付家老を務め、忠輝の改易後浪人するが、元和4年5月(1618年)に将軍家に召し出されて三河国宝飯郡形原に5、000石の所領を与えられ、交代寄合となったが、孫の信実の代に無嗣断絶。

清直の弟・松平清世は忠輝改易後、越前松平家に召抱えられ、松平主馬家を興した。

越後長岡藩牧野家の家老・今泉氏も長沢松平氏の庶流の一つであるとされている。

十八松平家・・・平成25年10月16日

竹谷松平家・・・平成25年10月26日

安祥松平家・・・平成25年11月16日

形原松平家・・・平成26年 1月 2日

大草松平家・・・平成26年 2月25日

五井松平家・・・平成26年 4月16日

深溝松平家・・・平成26年 9月30日

能見松平家・・・平成27年 7月 8日

今日は、長沢松平家(ながさわまつだいらけ)を紹介いたします。

長沢城(三河国宝飯郡長沢)を本拠地としたため、長沢松平家と呼ばれた。なお、摂津源氏とされる大河内氏から分家に養子として入った松平正綱が大名として取り立てられただけでなく、正綱の後継として入嗣した甥の信綱が松平伊豆守家として大成させて本家より栄えたため、江戸時代の長沢松平家は傍流の大河内松平家を指す場合が多いようである。

ただし、正綱にせよ信綱にせよ長沢松平家の傍系へ入嗣したに過ぎず、大河内氏の流れではない長沢松平家の直系は存続している。

長沢松平家は松平宗家三代・松平信光の十一男(異説あり)親則を祖とする。本拠地は長沢城であった。この長沢城は現在の豊川市立長沢小学校(愛知県豊川市長沢町字午新)周辺。今では旧東海道拡張のための国道1号建設により、城の丘は南北に分断されている。

著名な人物には、徳川家康の従弟・松平康忠がある。康忠は戦功多く、徳川十六神将の一人にかぞえられている。

文禄2年(1593年)、康忠の子・松平康直が嗣子無きまま病没したため、家康の七男・松千代を養子に迎えて家名存続を図った。その松千代が夭折すると、今度は家康六男(松千代の同母兄)を新たな養子とした。これが松平忠輝である。

忠輝を養子に迎えて繁栄を見込めたのは、ほんの僅かな期間に過ぎず、元和2年(1616年)、忠輝は異母兄の将軍・徳川秀忠により改易。長沢松平家の家名は断絶してしまう。

ただし、忠輝の改易後も長沢松平家の血統は残っていた。それでも江戸幕府はなかなかこの家を認めず、享保4年(1719年)にようやく長沢松平家と認知した。天保5年(1834年)に十人扶持になり、やっと幕臣として禄が下された。幕末期の当主・松平忠敏(主税助)は新選組の前身である浪士組の取締役になった。

その他の長沢松平家

傍系の松平清直は松平忠輝の付家老を務め、忠輝の改易後浪人するが、元和4年5月(1618年)に将軍家に召し出されて三河国宝飯郡形原に5、000石の所領を与えられ、交代寄合となったが、孫の信実の代に無嗣断絶。

清直の弟・松平清世は忠輝改易後、越前松平家に召抱えられ、松平主馬家を興した。

越後長岡藩牧野家の家老・今泉氏も長沢松平氏の庶流の一つであるとされている。