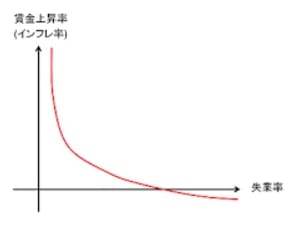

フィリップス曲線

賃金の下落(上昇)率と失業率の間にはトレードオフ(逆相関)の関係があること示した曲線。 1861年から1957年のイギリスの長期データを用いて1958年にフィリップスが発見した。(コトバンクより引用)

常識的に考えても理解できます。

失業率が高い=求人が少ない⇒賃金低下

失業率が低い=求人が多い⇒賃金上昇

好況なら失業率低下、不況なら失業率上昇(「オークンの法則」)

物価版フィリップス曲線

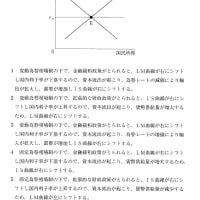

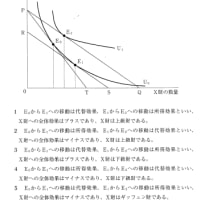

縦軸を物価上昇率(インフレ率)にしたものを物価版フィリップス曲線と呼びます。

物価版フィリップス曲線には短期Sと長期Lの二つがあります。(下図の縦軸は正しくは物価上昇率です)

(短期的反応)

物価は一般的なものなので、物価上昇で名目賃金も上昇し、労働供給は増加し失業率は低下します。→青色Sの曲線

実は実質賃金は上昇していないのですが、労働者は名目賃金の上昇に反応します(「貨幣錯覚」)。

(長期的反応)

やがて労働者は物価上昇に気づき、実質賃金は変わっていないため、失業率はもとに戻ります。→赤色Lの曲線

※Wikipedia より引用

ミルトン・フリードマンはフィリップス曲線に期待(予想)の概念を導入し、インフレ率の水準に関わらず長期的には一定の失業率に落ち着くとし、この失業率を自然失業率(natural rate of unemployment)と呼んだ。マネタリズムは、長期のフィリップス曲線は垂直になると主張する[3]。つまり、インフレ率と失業率には逆相関の関係はないということになる。フリードマンに影響を受けた新古典派のマクロ経済学者たちは、景気の状況によって財政・金融政策を頻繁に動かすのは、逆に経済を不安定にするとしている[4]。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます