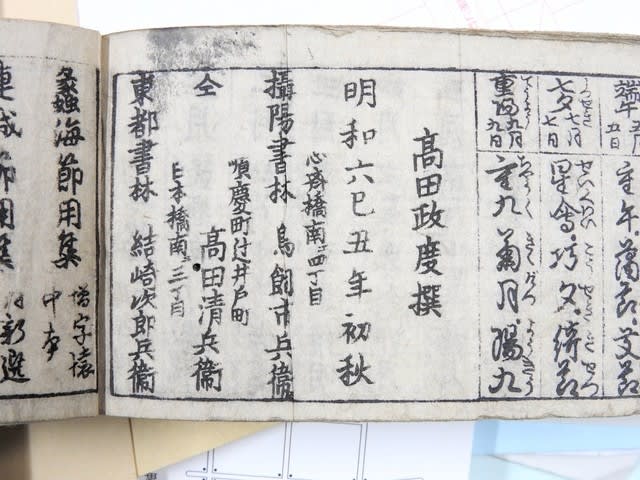

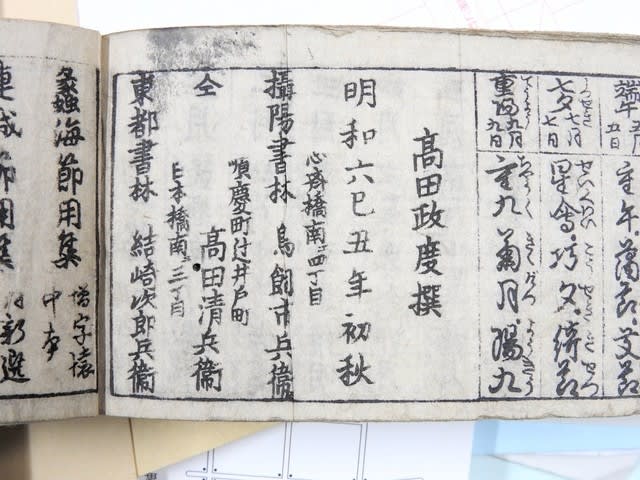

・安永八年本の謎を解くにはどうすればいいか。とりあえず、直前の明和6年本を見てみましょう。「直前」といったけれど、厳密には、未発見の本が、明和6~安永8年のあいだにあるかもしれないんですが、次善の策として明和6年本を採り上げることになります。

・これがまた、なんとも面白い。「年代六十図」がどうなっているかといえば、なんと「明和十三」年まである!

・明和6年段階で明和13年まで記しちゃうという、これまた吉文字屋らしいズレぶりです。まあ、同じ年号が長くつづくことは悪いことではありません。変なことが起きるとすぐさま年号を変えてしまうのが習いですからね。長くつづきますように、との予祝(?)の意味もありましょうか??

・で、こんなことをして一番心配なのは何か。そう、明和が13年まで到達しないことです。後の世の人が、到達しもしない年を記している本を見てどう思うか。少なくとも、信用するわけがありませんね。たとえ付録であっても。

・そこで明和が何年まで続いたかというと、9年で終わるんです。「迷惑」に通じるから(??)、いろいろあって「安永」に改元されました。うーん。

・さて、時は安永8年。改元もしちゃったし、さすがに「明和十三」の付録は体裁が悪い。悪すぎる。そこで、まずは「明和十三」と書かれた(彫られた)版木は排除。別途、新調したのが、「年代六十図」見開き左の、「明和」(元)以降、何も書かれていない版木だったのではないか。とりあえず、そう考えられます。

・ただ、新調したなら、「明和」(元)以降も記せば良さそうなもの。もちろん、「安永」も「八」(年)まで記せばいい。それをしないのが、吉文字屋なのかもしれません。が、もう少し頭をひねると、もともと、見開き左の最下段に何も記されていない版木を使ったのかもしれない。つまり、見開き右の「明和」(元年)よりも古い版木を使ったのではないか・・・ そう考えれば辻褄は合います。ただ、そんなことが実際に起こりうるかどうか・・・ その検証をする必要があることになります。

・これがまた、なんとも面白い。「年代六十図」がどうなっているかといえば、なんと「明和十三」年まである!

・明和6年段階で明和13年まで記しちゃうという、これまた吉文字屋らしいズレぶりです。まあ、同じ年号が長くつづくことは悪いことではありません。変なことが起きるとすぐさま年号を変えてしまうのが習いですからね。長くつづきますように、との予祝(?)の意味もありましょうか??

・で、こんなことをして一番心配なのは何か。そう、明和が13年まで到達しないことです。後の世の人が、到達しもしない年を記している本を見てどう思うか。少なくとも、信用するわけがありませんね。たとえ付録であっても。

・そこで明和が何年まで続いたかというと、9年で終わるんです。「迷惑」に通じるから(??)、いろいろあって「安永」に改元されました。うーん。

・さて、時は安永8年。改元もしちゃったし、さすがに「明和十三」の付録は体裁が悪い。悪すぎる。そこで、まずは「明和十三」と書かれた(彫られた)版木は排除。別途、新調したのが、「年代六十図」見開き左の、「明和」(元)以降、何も書かれていない版木だったのではないか。とりあえず、そう考えられます。

・ただ、新調したなら、「明和」(元)以降も記せば良さそうなもの。もちろん、「安永」も「八」(年)まで記せばいい。それをしないのが、吉文字屋なのかもしれません。が、もう少し頭をひねると、もともと、見開き左の最下段に何も記されていない版木を使ったのかもしれない。つまり、見開き右の「明和」(元年)よりも古い版木を使ったのではないか・・・ そう考えれば辻褄は合います。ただ、そんなことが実際に起こりうるかどうか・・・ その検証をする必要があることになります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます