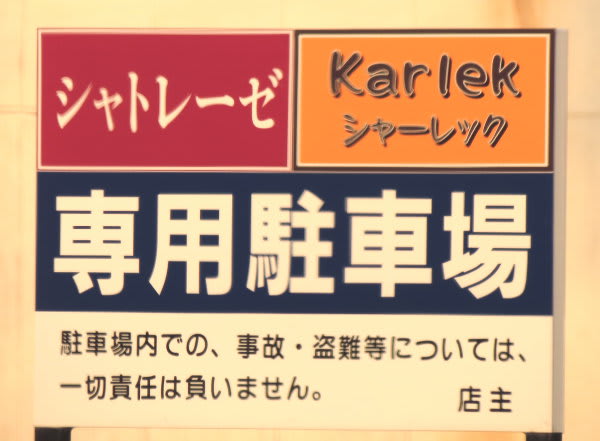

・古い写真を整理中、出てきました。虚空蔵をコクゾウと読むことがあるようです。京都市内。

・そういえば、京都出身の友人は、「お醤油」をオショユウといいます。これは母音を延ばす位置が後ろに移動したものですね。

・虚空蔵のコクゾウは、母音を延ばすのを一つキャンセルしたことになります。だから、オショユウとはちょっと事情が違う。

・ただ、共通点はあって、短音節+短音節+長音節になるところ。コ+ク+ゾウであり、オ+ショ+ユウではあるわけです。とん・とん・とーんというリズムが、京都方言(関西方言一帯?)では採られやすいのかもしれません。そうした形に収まっていくというか、押し込められていくのか・・・

・そういえば、共通語などでも、略称するときには4拍に収めると安定する、ということがあります。ファミリーレストランはファミレスで安定(一部ではファミレまで縮めるとも聞きますが)。そういうのとちょっと似てるような気がします。

・ただ、その京都の友人は、お豆腐はオトウフのままだとか。なるほど、言葉によっては異なることがあるらしい、一つに収まるわけではないらしい。発音されるわけですから、単なる発音だけじゃなくて、アクセントの異なりなども考慮しないと、本当のところは分からないということでしょうか。

・一方では、オトフウという発音にも接したことがあったような気もします。となると・・・ なんでもかんでも(??)トントントーンに収めていたのが、だんだんにそうした規則が働かなくなっていくのかもしれません。一気にルールが崩れるのではなく、少しずつ崩れていくわけです。ならば、その崩れていく順番とか、崩れやすい(離脱しやすい)条件とかが知りたくなってきますね。