食事制限の免疫機能制御に関する論文2報

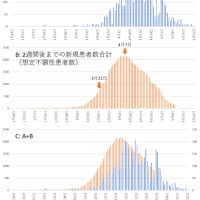

①カロリーの過剰摂取は2型糖尿病や心血管障害など様々な病態の原因となるが、その背景には全身の軽い慢性炎症が関与することが知られている。その裏返しとして、食事制限によってこれらの病態が改善することも報告されており、関節リウマチにおけるsmall groupの検討でも食事制限によって病態が改善することが報告されている(Sköldstam L. et al., Scand. J. Rheumatol. 8, 249–255, 1978; Kjeldsen-Kragh, J. et al., Lancet 338, 899–902, 1991)。著者らはヒトにおける19時間のfastingが末梢血中のCD14+およびCD16+単球数を減少させることを明らかにした。これと同様にマウスにおいて4時間のfasting(ヒトにおけるovernight fastingに相当)は末梢血単球数を減少させるが、これはLy-6Chigh単球の骨髄への移行によるものであった。Fastingによる末梢血単球の骨髄移行は、インスリンとは無関係であり、肝臓においてAMPK-PPARα系によって制御される様々な因子によって骨髄間質細胞におけるCCL2産生が減少することに起因する。Fastingはまた(おそらくCCL2を介して)単球におけるmetabolic activityも変化させる。最後に著者らはfastingがマウスexperimental autoimmune encephalomyelitis (EAE)モデルにおいて脊髄への単球浸潤を抑制してEAE症状を改善させるが、Listeria monocytogenes感染など、急性炎症に伴う単球の動員は阻害しないことを示した。

論文としてはfastingによる骨髄CCL2誘導メカニズムなどが今一つ詰め切れていないようにも思いますし、fastingによって関節リウマチが改善する、とか言われても一概には信じられませんが(プラセボ効果の方が大きいのではないかと思われます)、メタボリック経路と免疫制御との間に重要な関連があることは確かなようで、今後の大きな研究テーマになりそうです。

論文としてはfastingによる骨髄CCL2誘導メカニズムなどが今一つ詰め切れていないようにも思いますし、fastingによって関節リウマチが改善する、とか言われても一概には信じられませんが(プラセボ効果の方が大きいのではないかと思われます)、メタボリック経路と免疫制御との間に重要な関連があることは確かなようで、今後の大きな研究テーマになりそうです。

Cell. 2019 Aug 22;178(5):1102-1114.e17. doi: 10.1016/j.cell.2019.07.050.

Dietary Intake Regulates the Circulating Inflammatory Monocyte Pool.

②巷ではプチ断食がデトックスに良い!などということで若い人にも流行しているようですが、本当に健康に良いのかどうかは怪しいと思っております。短期間の絶食が腸管免疫にあたえる効果を検討した研究が慶応大学薬学部の長谷耕二教授らによって発表されました。

6週齢の若齢マウスにおいて、36時間の絶食fastingによって腸管のパイエル板に存在するナイーブB細胞のアポトーシスによる減少が生じ、この減少は食餌の再開refeedingによって急速に回復する。この急速な変化には細胞のアポトーシスとともに絶食によるナイーブB細胞のパイエル板⇄骨髄間の移動が関与している。この移動にはfastingによるCXCL13のパイエル板における発現低下および骨髄における上昇、refeedingにおける逆の変化(CXCL13-CXCR5 axis)が関与する。Fastingを行ったマウスではovalbuminに対する腸管免疫獲得能が低下している。これらの結果は発展途上国などにおいて飢餓状態では経口ワクチンの有効性が低下し、感染症リスクが高まる原因を示しているかもしれない。

6週齢の若齢マウスにおいて、36時間の絶食fastingによって腸管のパイエル板に存在するナイーブB細胞のアポトーシスによる減少が生じ、この減少は食餌の再開refeedingによって急速に回復する。この急速な変化には細胞のアポトーシスとともに絶食によるナイーブB細胞のパイエル板⇄骨髄間の移動が関与している。この移動にはfastingによるCXCL13のパイエル板における発現低下および骨髄における上昇、refeedingにおける逆の変化(CXCL13-CXCR5 axis)が関与する。Fastingを行ったマウスではovalbuminに対する腸管免疫獲得能が低下している。これらの結果は発展途上国などにおいて飢餓状態では経口ワクチンの有効性が低下し、感染症リスクが高まる原因を示しているかもしれない。

Cell. 2019 Aug 22;178(5):1072-1087.e14. doi: 10.1016/j.cell.2019.07.047.

Fasting-Refeeding Impacts Immune Cell Dynamics and Mucosal Immune Responses.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます