この15日に、COP25は、会期を2日間延長して、『疲れ果てた各国代表団は、温室効果ガス

削減への取り組みを強化することで合意に達した。』(BBCジャパン)とあります。

開催前から、大国アメリカは脱会するし、中国、ロシアなども消極姿勢であり、パリ協定

の来年からの実行も、その内容がおぼつかないばかりか、大国の腰が引けた、条約に加盟

する約190の国と地域だけでは、成果も得られない?・・との状況の中で進められた会合だっ

たのでしょう。

COP25の結果について、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、「 国際社会は気候

危機の緩和や適応、財政支援において一層の野心を見せる大事な機会を逃した」とAFP通信

に語り、落胆を表明した・・ とありますように、今や地球的な危機を目の前にして、その

予兆は各国、各地で実感しているにもかかわらず、まだ “先のこと”として、大国の為政

者の利益が優先される形で、推移している現状は憂えるばかりです。

190の国と地域の中には、小国ではありますが、こぞって声を上げ、グレタさん率いる

個人個人が増えて、やがて地球規模となれば、為政者も黙って自己利益ばかり追求するわけ

には行かなくなるかもしれませんね。

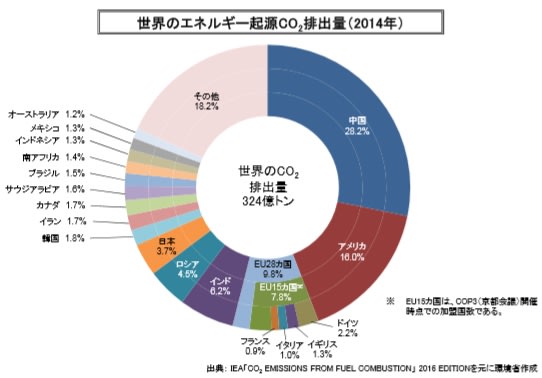

ちょっと前のデータですが、世界のCO2排出量 324億トン/年の国別割合は下図のように

なっていて、中国、アメリカ、EU、インド、ロシア、日本の順に多いのですね。

(環境省HPより)

パリ協定が2020年から本格始動することを受けて、発展途上国や温暖化対策に積極的な

国は、より大胆な削減目標を各国が打ち出すことが重要だと主張しましたが、これに対して

ブラジル、中国、オーストラリア、サウジアラビア、米国などは反発したとあります。

温室効果ガスの排出量国際取引のルールを巡っても、対立が浮き彫りになったそうです。

排出量削減コストを抑えたい先進国などは排出量取引に前向きですが、ここでもブラジルや

オーストラリアが反対したとありました。 2年越しということで、来年イギリス・グラス

ゴーで開かれるCOP26に持ち越しとなりました。

日本から、小泉環境相のスピーチ(取り組み)を期待しましたが、抽象的で歯切れの悪い

期待外れの内容で迫力がありませんでした。 日本国内での取り組みが、もともとそうで

あったからなのでしょうが、それにしても、日本の省エネに対する取り組みによるCO2削減の

成果や石炭火力発電におけるイノベーション、テクノロジーなどの先進性には触れておらず、

もっと具体的な視点からの迫力あるスピーチが期待されたのです。

小泉環境相のスピーチが、環境省の関連HPにありましたので、URLを下記にコピペしました。

各国からは、石炭火力発電抑制(脱石炭)発言がなかったなどの批判が出たそうですが、

先の大震災による原発不稼働などの事情があり、総発電量の35%程度を占める石炭火力発電

も新技術によりCO2排出量は石油並みに抑えていることや、もしこの技術を世界の石炭火力

に適用すれば、12億トン/年のCO2削減効果が得られるとの試算もあるようですから、もう

少し前向きにとらえてもよかったのではと思います。

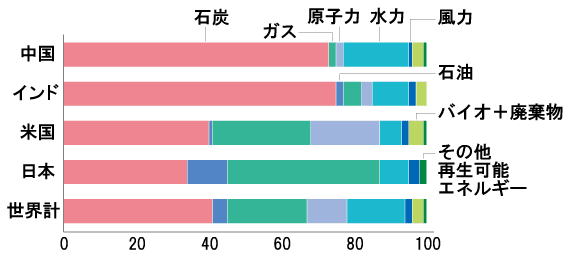

電源別発電量(jccca HPより)

だからいいんだ・・ということではなく、現状の問題を抱えながら、なお必死に取り組む

姿勢、イノベーションなどを強調する姿勢が求められているのではないでしょうか?

ちょっと調べてみましたが、この問題は、大変奥が深く難しいことがわかりました。

なので、深読みはできませんが、そのサワリだけ触れてみたいと思います。

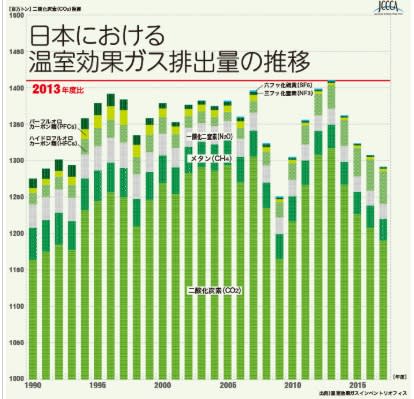

日本における、温室効果ガス排出量の推移、および部門別CO2排出の推移を下図に示します。

(jccca HPより)

(jccca HPより)

(jccca HPより)

(jccca HPより)

(jccca HPより)

(jccca HPより)

図より、日本では、2013年がその排出量のピークで、以降削減傾向にあり、2017年で、

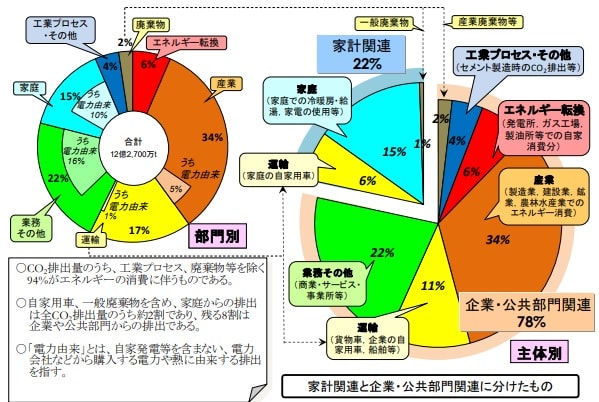

年間12億トンとなっています。 で、これを排出部門別で見ますと、やはり産業分門が

35%を占めてダントツで、運輸、業務、家庭と続いています。 これらの内 産業、運輸

部門は、2005年比でそれぞれ10%、12%減少していますが、家庭部門は8%増加、業務

部門では横ばい状態にあります。 家庭、業務部門の削減努力も大事なんですね。

この部分について、環境省HPにさらに詳しい部門別内訳の図がありました。

日本のCO2排出量内訳 (環境省HPより)

経団連は、CO2の実質的な排出ゼロに向けて、経済界の積極的な活動を促す構想を策定

したそうです。「チャレンジ・ゼロ」と名付けて、技術革新や環境事業への投資に挑戦

することを宣言し、来夏に公表するそうです。(読売新聞 12/16朝刊 4面)

長くなりました。

電力の需給バランスを保持するため、発電量の調整力に優れた火力発電を直ちになくす

ことは現実無理ですが、なるべくCO2発生量が少なくなる燃料(天然ガスなど)に切り替え

ながら、再エネ投資を加速するとともに、大容量蓄電池の開発など強力な並行促進が望ま

れるのでしょう。そのような展望は描けないのでしょうか?

聖者の行進

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます