北の空に、あの柄杓の形をした七つの星ですね。 最近届いた会報の連載記事

「宇宙の言の葉を尋ねて」の第9回に「北斗七星」(渡部潤一氏、国立天文台上席

教授)が取り上げられていました。

「北斗七星」といえば、子どもの頃から知っている超有名な星座の一つで、今

さら‥の感も無きにしも非ずですが、会報記事やネット調べで今一度おさらいを

してみました。

北斗七星(柄杓は下を向いています。わかりますか?)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

北斗七星は、柄杓の形をして、親しみやすい感じであり、特に北極星を見つける、

あるいは確認するのにとても便利ですね。 北斗七星は、おおくま座の(クマの)

背中から尻尾にかけた部分の7つの星で、この真ん中の星が3等星で最も暗く、残り

の6つはすべて2等星で構成されています。

柄杓の形が分かり易いですが、欧米では、スプーンに見立てられて「Big Dipper」

と呼ばれているとあります。日本でも、柄杓のほかに、船の舵とみた「舵星」や

「舟星」、さらには、柄の部分と杓の部分の形が、あの賭博で使われるサイコロの

三と四に似ているところから「四三(しそう)の星」という名前が古くは使われて

いたそうです。

また、「破軍の星」とも呼ばれ、これを背にして戦うと負けることがないとされ

武士の間で重宝されたそうです。さらにこの7つの星に「干支」を当てはめて、子、

丑,寅・・午と来て折り返し未、申、酉、戌、亥で、真ん中の5つは2つの干支が

ありますが、自分の生まれた干支にあたる星を「守護星」として、お守りに設えて

神社で売られているところがあるそうです。

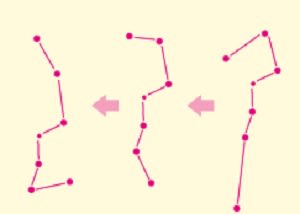

この見事な柄杓の形をした「北斗七星」は、それぞれが恒星によって形作られて

いますので、長い時間の間には、柄杓の形は崩れて行くのです。 この7つの星の

両端を除いた5つの星は、ほぼ同じスピードで同じ方向に移動しているのだそうです。

なので、数万年もすれば、柄杓の形ではなくなるのですね。

北斗七星の形の変化 (国立博物館より)

20万年後 現在 20万年前

北斗七星から、「北極星」を見つける方法は、すでにご存じのことと思いますが、

復習しますと、柄杓の外側の2つの星の間隔を5倍延長したところが北極星なんです

ね。 また、北極星のちょうど反対側にはカシオペア座が見えますが、このWの文字

の両側が交わる点とWの真ん中の山を結んだ延長上約5倍のところにも北極星があ

ります。

北極星の見つけ方

(ネット画像を加工しました。)

北斗の「斗」は、マス、ヒシャクの意味があり、北のヒシャク・・そのものずば

りなんですね。 また、北斗七星に対比した「南斗六星」というのがあります。

北斗七星は、北極星の近くを回っていますから年中見ることが出来ますが、特に

春には天高くありますからよく見えますが、「南斗六星」は、同じような柄杓の

形をしていますが、南の空低いところ「いて座」の中にあり、6つの星がヒシャク

の形に並んでいます。南の空低いところですので、7~8月の22~3時ころが見やすい

とあります。

南斗六星(いて座)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

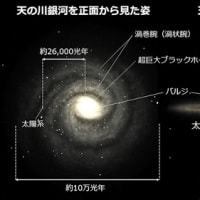

何気なく、空を仰いでみる星たちはそれぞれが動いていて寿命があり、常に変化

しているのですが、その時間が大変長いために、いつもそこに留まっているように

見えているのです。 この果てしない宇宙の長大な時間の流れを思うとき、その

ほんの一点の中に生を受け、あくせくと日常を送っているその営みの意義の如何に

小さいものであるかに気が付くのです。 しかし反面、そのことが生きている、

生存しているということなのかもしれないのですね。

ベランダには突然、今年のレインリリーが咲いてきました。

(2024.5.18夕方)

(2024.5.18夕方)

Ponce - Estrellita

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます