- 日時: 2019年11月2~3日 (荷上げ日:10月27日)

参加者: 中島 増田

記録: 中島

まずは脊振全山縦走とは何なのかを少しだけ説明する。「脊振」という響きは福岡県民や佐賀県民ならそれなりになじみがあるはず。脊振山系とは、福岡と佐賀の県境を東西50㎞にわたって走る山脈のことである。長野峠を境に西部と東部に分けられ、西部は登山者が少なく、踏み跡が不明瞭で荒れた道も多い。一方で東部は主峰・脊振山を始め、霊峰・雷山、花の都・井原山など人気の山が多く、よく整備された歩きやすいコースである。冬は日本海からの湿った季節風を一身に受け、福岡市や糸島市に雪を降らせる。脊振全山縦走はそんな脊振山地をまさしく東西に踏破する、歩行距離70㎞、累積標高6000mを優に超える山行なのである。

脊振山系全景。GoogleEarth大先生より拝借。

ワンゲラーたちは、代々、脊振全山縦走にチャレンジを繰り返してきた。過去の計画書を漁ると、2017年の第14次脊振全山縦走が最後のようである。しかしながら確認できた成功の記録は3つのみであり、それ以外は踏破できなかったか、踏破はしたが記録を残していないかのどちらかだろう。というよりそもそも第5次と第12次のあいだは数字が飛び飛びであり、カウントの正確性には怪しいところがある。それでも過去の隊に倣って「第15次」隊として脊振全山縦走を決行することが決まった。これだけの長距離を1泊2日で歩くためにはできるだけ荷物を軽くし、消耗を減らしてスピードを上げる必要がある。そこで有効なのは、前もって水や食料などの装備を山に上げておく「荷上げ」を行うことだ。僕たちは直前の週末に、各自で飲料水やフルグラなどを雷山避難小屋に荷上げした。避難小屋には僕たち以外にも多くの荷物が置かれており、「O月O日に回収します。」などの置き手紙が添えられていた。例にもれず僕たちも「11月2日まで置かせてください。」と書き添えて荷物を置かせていただいた。そして登山には欠かせない「登山届」。何かあったときに色んな面で助けてくれる。基本は登山口のポストに入れとけばいいのだが、十坊山の登山口にはポストがない。そういう山はいくらでもあるので、その際は山域を管轄する警察にFAXや郵送、持参などで直接提出するのが良い。今回は歩く範囲が広く、管轄が複数にまたがっていたため、福岡県警本部の地域課に提出し、各管轄署に転送してもらった。多少面倒だが、登山届は出しておこうね。

【山行記録】 (今後の全山縦走の参考になれば嬉しいです)

(備考)実際の時刻(コースタイム)

5:25 まだ真っ暗なJR筑前前原駅に集合。5:31発、西唐津行き3両編成の最後尾車両に乗る。思っていた以上に人が乗っている。車内で、山と高原地図「福岡の山々」を新聞のようにおっぴろげて眺める。

5:49 JR福吉駅着。下りたのは僕たちと、登山者と思しき男性が1人のみ。

6:00(6:00) トイレを済ませ、軽くストレッチをして、歩き始める。長い長い縦走の始まりにふさわしい綺麗な空。

7:19(7:50)白木峠。車道出会いは次の登山口がわかりにくい場合も多いが、ここは車道に出た途端に目の前に次の入り口があるため非常にわかりやすい。ここから浮嶽に取り付く。

8:11(9:10)浮嶽。山頂直下の急登がかなりきつく、こたえた。ここで今日の第一登山者に出会う。山頂には古い神社があった。眺望はあまり良くない。3分ほど休憩。

8:27林道出会い。鬱蒼とした樹林帯を歩いてきたため、開けた舗装路がうれしい。目の前に綺麗な山容が広がる。

8:40(10:00)荒谷峠。 ふたたび登山道へ戻る。ここから女岳アタック。

8:56(10:30)女岳。 山には「男」「女」が名前に含まれるものがある。たいてい「女」の方はなだらかなことが多い。この夏登った南アルプスの仙丈ケ岳もそのなだらかな山容から「南アルプスの女王」と称される。だがこの女岳は違った。山頂直下は声が出るほどきつい。なだらかだからではなく、別の由来があるのだろう。ここで5分ほど休憩。オールドファッションを食べる。

9:45(11:50)荒川峠。6分休憩。ここまで不明瞭で荒れた道が続いた。木々の間にクモの巣が張っており、顔や体でクモが汗水たらして(?)築いた芸術をぶち壊しながら進む。クモさんには申し訳ない。この場を借りてお詫びしたい。

11:21河童山。予定にはなかったが、縦走路から少し行けば踏めるピークだったため足を伸ばしてみた。眺望はない。

11:34(14:40)羽金山。なんとすでに3時間もコースタイムから縮めている。そんなに早く歩いたつもりもない。むしろ不明瞭なコースに手こずった。かなり時間に余裕があったため、山頂でゆっくりすることにする。羽金山は山頂に「はがね山標準電波送信所」を持つ。日本に2ヶ所しかない、日本の標準時データを送信する施設である。もう1か所は福島県にある「おおたかどや山標準電波送信所」。そのため羽金山の山頂は丁重に管理されており、日中の決まった時間に、インターホンで係員に許可を取らないと立ち入れない。ただ、入れるならば絶対に踏んでおくべき山頂だと思う。広い草原の広がる、とても気持ちのいい山頂。ここで16分休憩。柿の種を食べる。

縦に取ったはずの写真。

13:01(16:37)長野峠。今日の行程の終わりが見えてきた。この辺りは伐採の痕跡が色濃く残り、倒れた木々や伸び放題の植物のせいでとても歩きにくい。しっかりした長ズボンで歩くべきだろう。脊振全山を通してもっとも歩きにくかった気がする。信じられない数のひっつき虫が、種を遠くへ運ばせようと僕のタイツにひっついていた。

なんとこれが正規ルート。「いちげんさんおことわり」な感じ。

引っ付き虫。何回か引っ剥がしたけど、無駄だと悟る。

13:45(17:40)雷山避難小屋。今日はひとまずここでストップ。日が出ているうちに三瀬峠くらいまで行けそうだったが、ここでゆっくり休んで、明日に備えることにする。雷山に、弊部の強化合宿隊が鍋とテントを担いで上がってきてくれるのもある。本当にありがたい。入念にストレッチをし、ウォークマンで好きな音楽を聴きながら、草原に寝そべってリラックスタイム。

2日目。

3:27 絶妙な時間にかけて置いたiPhoneのアラーム。サカナクションが響き渡る。前奏の終わらぬうちにアラームを止めることに成功して、むくりと起き上がる。外は思ったほど寒くない。ザックにぶらさげた温度計は8℃を指している。うん、やっぱり寒くない。ゴソゴソとシュラフをスタッフバックに押し込む。朝食に、荷上げしておいたフルグラをガリガリ食べる。フルグラはとっても優秀な栄養食品だ。夏合宿で嫌というほど食べる(各隊の食当の趣味によるけど)ので、あんまり好きじゃない部員も多い。なにごとも節度を持った量がいちばんいいよね。

3:52 雷山避難小屋を出発する。ここから井原山までは歩きなれた道だ。だからこそ知っていることがあった。それは縦走路に繁茂するミヤコザサの存在だ。雨の日やガスの深い日、朝露のついた日に通ると、それはもう濡れる濡れる。ガソリンスタンドの洗車機をイメージもらうとわかりやすいかも。縦走路両脇のササが洗車機のファサファサと同じ役目を果たしてくれる。無防備にそこを通ると、ズボンがビチョビチョになるだけでは済まない。ズボンから滴った水が靴に侵入する。登山において靴の浸水は、あってはならないことランキング上位。下だけでもレインを着ておいて、足首からの水の侵入を防ごう。(今回は面倒がらずにレインを着たことが功を奏した。)

4:08(4:30)雷山。ここの山頂を踏むのは何度目だろう。普段の練習からお世話になっている山である。登山道の状態が年々悪くなってきてるので、そろそろ新しい練習場を確保したいなあなんて考えている。弊部の練習事情はさておき、山頂でビバークしているテントをヘッドライトで照らさないよう気を付けつつ写真撮影。

それにしてもものすごいガス。何も見えない。

4:56(5:50)井原山。ここも見慣れた山頂。そしてやはりここまでの道は洗車機状態だった。5分ほど休憩して、三瀬峠を目指す。まだ空が明るくなる気配なし。

6:12(7:10)三瀬峠。9分休憩。ようやく少し空が明るくなってきた。暗闇の登山道は怖い。僕らの鈴の音で逃げていく鳥や獣の音は何回聞いてもビクッとなる。

7:35(8:45)金山。8分休憩。あんドーナツを食べる。あんこがいい潤滑剤になって、パンがのどを通りやすい。おいしいし、山パンの鉄板になる予感。

8:56(10:47)椎原峠。これで しいば と読む。実はここに至るまでの小爪峠の手前で、弊部のトレラン番長、セタ氏に追い付かれていた。セタ氏は1日で脊振全山を踏破する計画で、かなり順調に進んでいるようだった。セタ氏の休憩もかねて、脊振まで一緒に歩くことになった。

鬼ヶ鼻岩。雰囲気は屋久島の太鼓岩にそっくり。

9:52(12:24)主峰、脊振山。山頂には自衛隊のレーダーがあり、メロンのような形をしている。そして山頂直下の駐車場には、自動販売機がある。50㎞近く歩いてきた体にはこの上ないご褒美。僕と増田はリアルゴールドを買う。セタは今炭酸を飲むとおなか壊すからと、いろはすの、ももフレーバーをチョイス。ストイックだ。そしてセタとはここでお別れ。颯爽と縦走路へ消えていった。その後、僕たちは行動食を食べたり、足の裏のマメが出来そうな部分に予防的に絆創膏を貼ったりした。そしてこれから原田駅までを戦い抜くため、さらに自販機で飲み物を買う。アクエリといろはす、そしてスコール。宮崎県民愛飲のスコールは、つらい局面できっと力になってくれるはず。(申し遅れましたが、筆者は宮崎県出身です)結局、脊振には35分ほど滞在した。

縦に撮ったはずの写真part2。

脊振から蛤岳に至る登山道は崩落等のため通行禁止。車道を迂回。

11:29(13:42)蛤岳。4分休憩。特筆事項なし。(ごめんなさい)

12:34(14:42)坂本峠。7分休憩。蛤岳からここまでの間で野犬に出くわす。先頭を歩いていた増田が冷静だったおかげで、お互い刺激し合わずに済んだ。毛並みはきれいで、体格もいい。首には首輪とちぎれた鎖。誰かに飼われていた犬だろう。10分ほどだろうか、身動きの取れない時間が続いた。犬の方は人懐こく、僕たちの足やザックをクンクン嗅いだり、ペロペロなめたり、スリスリ擦り寄ったり。僕ら人間は生きた心地がしない。このまま立ち尽くしていても埒が明かないので、ゆっくり歩きだす。当然(?)犬はついてくる。マーキングしようにも尿が出ないようで、ずいぶん水を飲めていないようす。ここ2週間まともな雨が降ってないしなあ。とてもかわいそうだが、何かを与えるわけにはいかない。少しずつ歩くペースを上げると、犬はあきらめた。何もできなくてごめんね。

わんこに気付かれぬよう、こっそり撮った写真。 増田、わんこ、僕の3人パーティになる。

13:45(16:02)三国峠。

ここまでしんどい登り。七曲峠から280mほど上げる。看板には「三領境峠」と書いてある。筑前、筑後、肥前の三国の領境であったからこの名前が付いたのだとか。5分休憩。

縦に撮ったはずの写真part3。

14:24(16:42) 九千部山。山頂付近に電波塔がたくさん立っている。山と高原地図に載っている脊振山系はここまで。ここから基山はYAMAPの地図をもとに進む。基山まではあと10㎞。ここで8分休憩。

15:05(17:42) 大峠。2分休憩。下り基調で、道や景色は単調。無心でひたすら歩く、走る。

大峠から権現山への登り返し。石段が無限に続く感覚。きつい。苔むす感じは悪くないのだけれど。

15:36(ー) 柿ノ原峠。6分ほど休憩。峠、何個あるの…

柿ノ原峠からの谷筋の登り返し。ここ数年、福岡・佐賀で繰り返す豪雨災害の爪痕かも。

鬱蒼とした樹林帯を抜け、基山への林道。怒涛の3㎞超コンクリ路。60㎞以上歩いてきた足が悲鳴を上げる。ここは本当に無心で歩いた。唯一の心の支えは「脊振で買ったスコール」だった。基山山頂で一気飲みするために、開けずにとっていた。

基山まであと「1㎞」!!

基山直下。70㎞歩いてきた足にあまりにも無情な、芝スキー場状態。基山を侮ることなかれ。

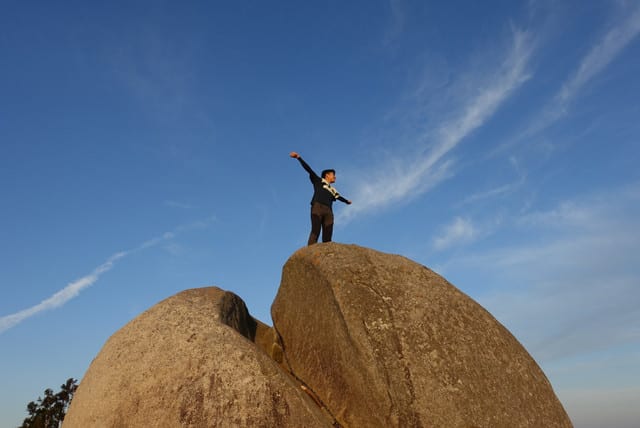

17:00(20:20) 基山。長い長い縦走路の最後のピーク。名前の付いたピークはここで18個目。2日で18座を踏破するなんて、やっぱイかれてる。眼下には筑紫野市街と鳥栖市街。街が近い。遠くに久留米市街も見える。僕は山から街を見下ろすのが好きだ。久留米のビル群を見ながら、脊振山で買ったスコールを開ける。天国かと思った。そして最後のピークを踏んだ安堵感からか、どっと疲れが出る。足が重いし痛い。それでも、暗くなる前に下界に降りるべく、また歩き始める。

18:12(21:30)JR原田駅。セタ氏が待合室で寝ながら待っていてくれた。

19:43 JR筑前前原駅。姪浜あたりからの記憶がない。ただいま糸島!!

【総括】

・行動時間: 21時間55分(コースタイムの76% それなりに順調でした。)

・歩行距離: 72.7㎞

・獲得標高: 6,198m(上り)

6,132m(下り)

・全装備重量: 10.8㎏(筆者出発時。うち水2.5L)

今回の成功の要因は、西側から攻めたことにあると思う。過去の隊の多くは東から(原田駅から)攻めていたが、この山系の核心部は長野峠より西の区間であろう。踏み跡が不明瞭で荒れているうえ、ピークごとのアップダウンもきつい。核心部を元気のある初日に乗り越えたことが大きかったと今振り返って思う。また、脊振の自販機が2日目に出現するのも大きい。25km歩いた初日に飲むリアルゴールドと50㎞歩いた2日目に飲むリアルゴールド。後者の方が圧倒的に沁みる。(大真面目に、疲れた2日目の中間で水を補給できる=2日目の歩き出しで持つ水の量を減らし軽量化できる)また、やはり熊鈴はぶら下げておくべきだ。行動中、2頭のイノシシが僕たちの前を横切って行ったが、鈴がなかったらばったり鉢合わせしていたかもしれない。野生動物とは「鉢合わせをしない」ことが重要であり、鈴の音で存在を知らせることはとても有効。あと、夜間行軍はできるだけ避けたい。暗い時間は歩みが遅くなるし、人間は本能的に暗闇が怖い。(山の夜は下界とは比にならない暗さ)ビクビクしながら歩くのはあまり楽しくないし、判断力が鈍る。ルートを外した時の復帰も、明るいときとは比にならないくらい難しい。脊振を2日で縦走しようとなると、どこかで暗い時間帯を歩かないといけなくなるが、計画を工夫して、その時間をできるだけ短くしよう。そして歩いたことのある山域をぶつけよう。今回は計画の工夫と、好ペースのおかげで、暗い時間は2時間ほどで済んだ。しかも半分は知った道。そして、休憩は少なめに、テンポよく歩こう。たくさん休憩すると身体がだれてしまう。ズルズル歩くのではなく、メリハリをつけて歩こう。(どのタイミングでどれだけ休憩を取ったかはできるだけ詳細に記したつもり)

長々と拙い駄文にお付き合いいただきありがとうございました。第15次脊振全山縦走の記録は以上です。これからも、日ごろからしっかりとトレーニングを積み、安全に歩くための知識を身につけたうえで、脊振全山縦走に挑戦するワンゲラーが現れるのを楽しみにしています。伊都キャンパスから望む脊振の稜線が、ひときわ輝いて見えるようになるよ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます