今回は

ステアリングギアハウジングを組み立てるです。

ステアリング機構の要と言っていい場所でしょう。

ここの噛み合わせにより

ステアリングホイールを回した時に

左右にタイヤが動作するか?しないか?……の

選別をされる部分となります。

僕が週刊シリーズで製作している車系は

『インプレッサ』『GT-R NISMO』『Jeep』『SHELBY GT500』とありますが

その中でまだ製作途中のものはありますが

スムーズに組み立てガイド通り製作してステアリング機構が正常だったのは

『Jeep』しかありませんでした!!!!!!!!

そのほかの週刊シリーズの車系のステアリング機構の状態は分かりませんが

かなりの確率でステアリング機構が不具合を起こしてしまっていますので

今回のCHARGERのステアリング機構の状態はどうなのか?……と

不安の方が先に来てしまっています。

(CHARGERが初めて週刊シリーズだよ!って方は不安にさせてしまいすみません😭😭)

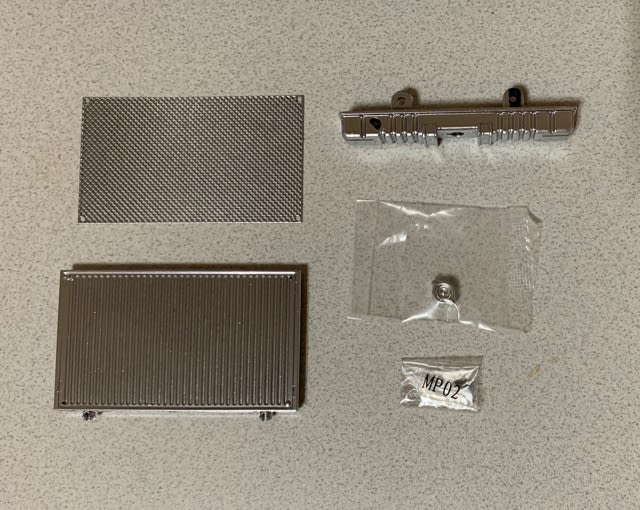

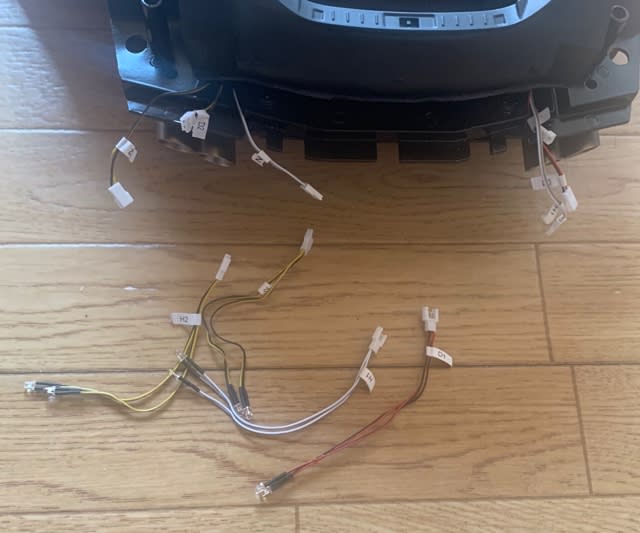

さて

今回要と言えるステアリングギア部分のパーツを見てみると

これを見る限りギアハウジングがありますので

ギアの部分はしっかりと押さえつけられる

しっかりとしたギア周りになりそうですね。

それでは

製作していきたいと思います。

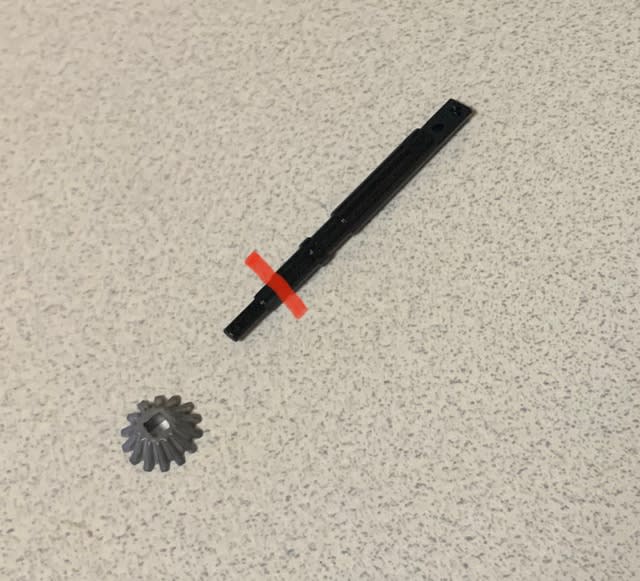

まずは

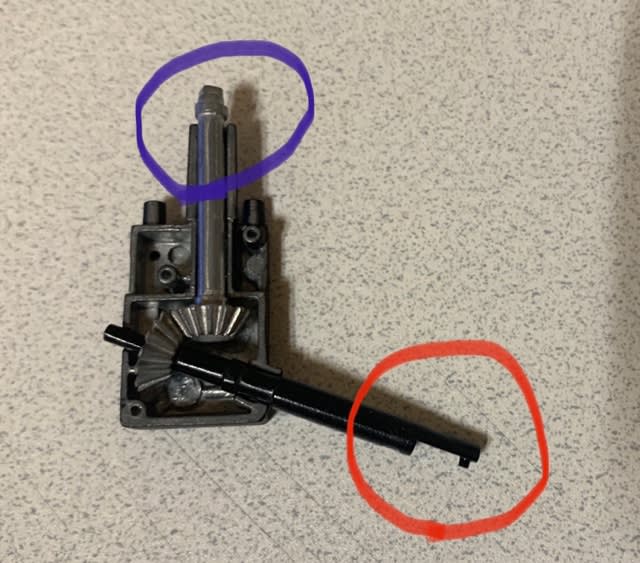

ステアリングシャフトの先端を

ベベルギアの穴に通し段差にぶつかるまで

差し込んでいきます。

ベベルギアは差し込んでも固定はしません。

ただ

ベベルギアの穴と

シャフトの軸も四角くなっていますので

ギアが回転しても空回りはしない仕組みにはなっています。

組み合わせると

こんな感じになります。

この状態では

シャフトだけ持つと

ベベルギアは外れてしまいます。

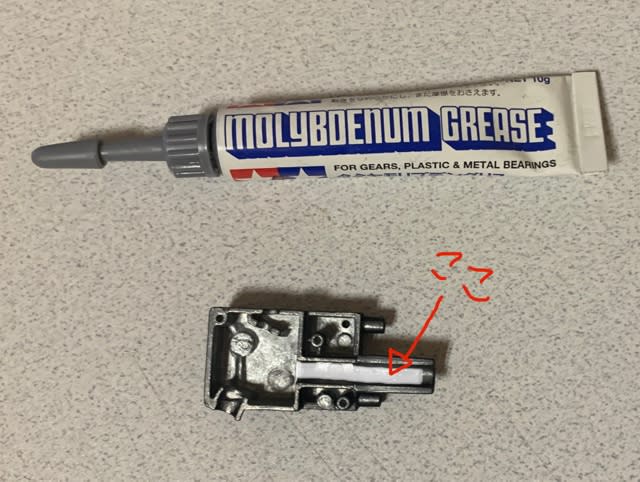

次に

ステアリングハウジングに

クロスシャフトを合わせます。

この部分は可動する部分なので

あらかじめ少量のグリスを塗っておきます。

クロスシャフトの組み合わせですが

シャフトには段差が付いていますので

その窪んだ部分をハウジングに合わせていきます。

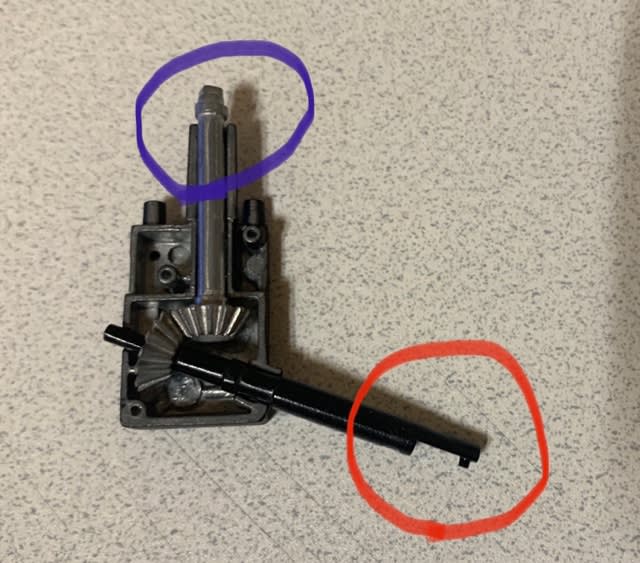

次に

先ほどベベルギアを差し込んだシャフトを

ハウジングに組み合わせていきます。

このシャフトも可動しますので

あらかじめ少量のグリスを塗っておきます。

このシャフトを組み合わせるときも段差がありますので

しっかりとハウジングに合わせてギアをかみ合わせていきます。

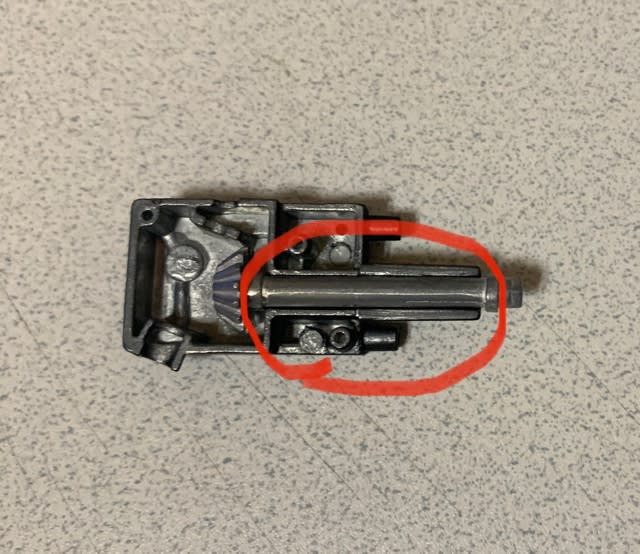

組み合わせると

こんな感じになります。

このうえに

もう一つあるハウジングを組み合わせるのですが

DeAGOSTINIにしては珍しく

組み立てガイドの説明には載ってないPOINTがありますので

記載をしておきます。

それは

ベベルギアがあるシャフトを組み合わせる部分で。

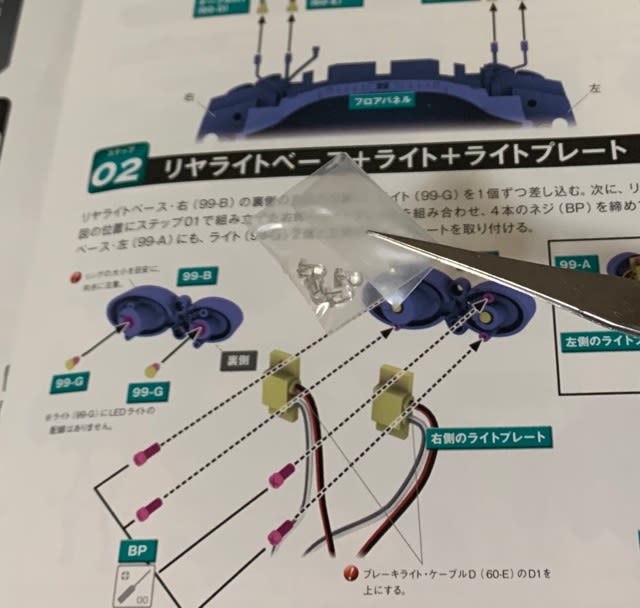

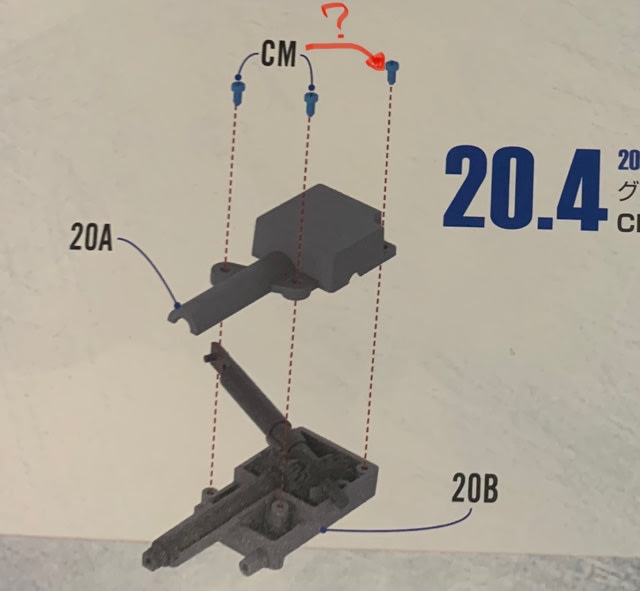

組み立てガイドでは

下記画像のように何も考えず組み合わせよう的な

解釈が取れるものとなっています。

しかし

ここで何も考えず組み合わせていくと

とんでも無いことになります!!!!!!!!!!!

なぜなら

ベベルギアが付いたシャフトの先端に

ステアリングホイールが付くのですが

組み合わせる場所が確定されています。

……………なので

ステアリングホイールを取り付けたときに

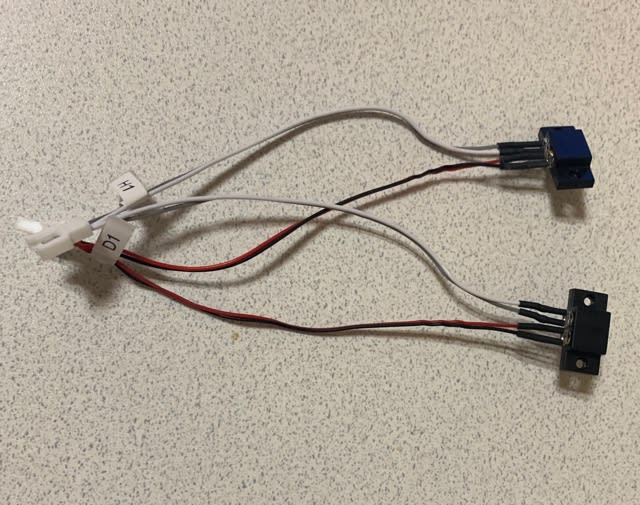

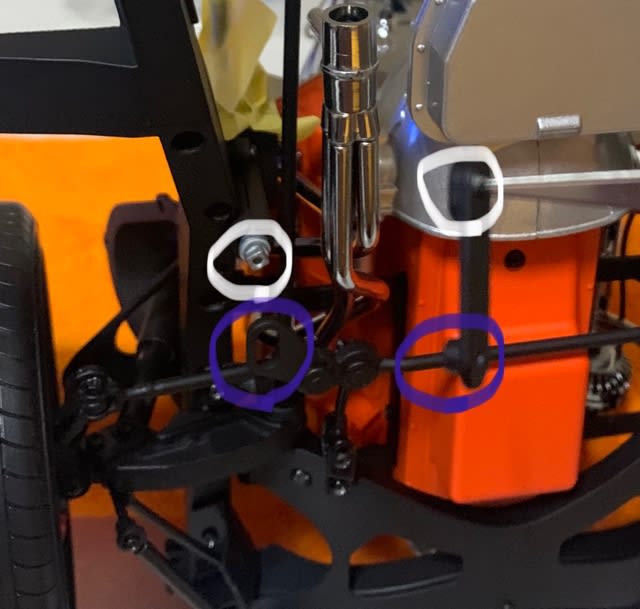

クロスシャフトの先端の四角い部分(下記画像青丸参照)が

ベベルギア付きシャフトのホイールが取り付く位置(下記画像赤丸参照)と

うまく位置合わせしておかないとハンドルを中央に戻しても

タイヤが正常の位置に戻ることはありません!!!!!

↓この状態だと少し青丸部分が斜めになっていますのでタイヤの位置はズレます。

赤丸部分と青丸部分は

この工程の時に平行にしておかないと

あとで気付いた時にはバラさないといけないので

製作されてしまった方でホイールを取り付けて

タイヤの動きを確認していない方は見ておいた方が良いと思います。

製作を戻りまして

ハウジング同士を組み合わせていきます。

ここで

組み立てガイドの記載漏れがあったので

貼っておきますね。

多分

製作されている方は分かると思いますが

同じネジを使用しているけど矢印がなかったです。

先ほど言い忘れましたが

ギア通しにも少量のグリスを塗布しています。

このハウジングは完成したら簡単に取れるものではないので

あらかじめ可動部分にグリスは塗っておいた方がいいと思います。

さて

ハウジング同士の組み合わせる時のネジには

『ロックタイト』を塗布しています。

やはり

可動する部分なので

しっかりと固定しておきます。

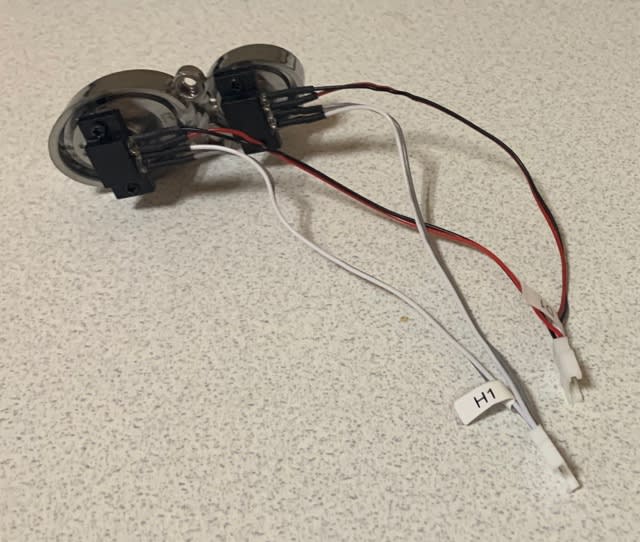

作業的にはまだですが

ステアリングホイールを取り付けると

こんな感じになります。

ここで

ステアリングホイールを正常位置にした時に

シャフトの四角い部分がハウジング同様の位置にあるか

確認しておきましょう。

ハウジングのBOXと四角部分が一致しないで

斜めになっているとタイヤの位置は正常にはなりません。

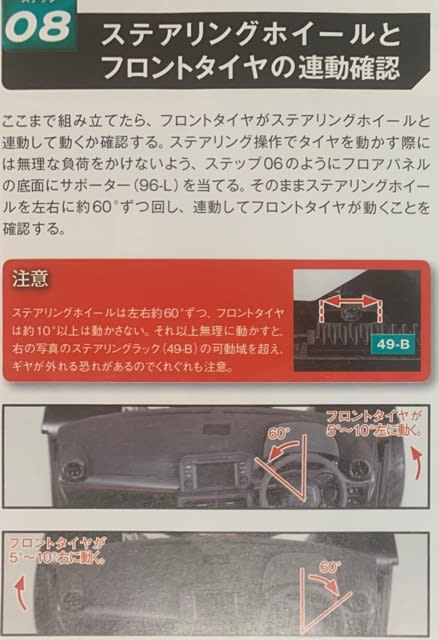

あとは歯車の噛み合わせの確認をするために

軸を回していきます。

この時

グリスも塗っていますので

回しながらなじませるためにも

グリグリ回して確認しています。

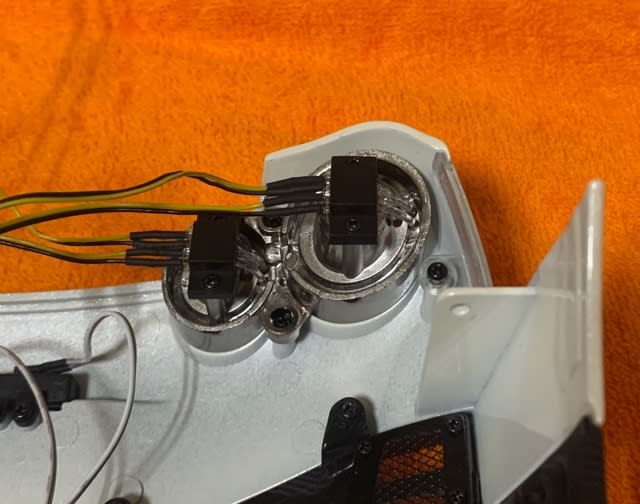

シャフト位置の確認をしたところで

このハウジングをフロントサブフレームに

組み合わせていきます。

僕はステアリングホイールを付けて製作をしていますが

実際の組み立てガイドでは付けていないので

参考程度に画像は見てくださいね。

ただ

この組み合わせの時に

組み立てガイドでは

『ステアリングホイールの向きが正しくなるように突起を底面に向けておく』的なことが

記載されていますが

実際は『この向け方であってるんかな?』って不安な方もいるでしょう。

そんな時は僕みたいに

ステアリングホイールを付けておくと

反動を中央にしただけで位置は確定します。

もちろん

下側にある四角い部分も

あらかじめ位置合わせしていますので

完璧に位置合わせが可能となります。

ここで組み立てガイド通り製作していると

後の方で『あれ?全然位置合わないじゃん!!!』ってなる可能性はありますので

この時点で対策しておくといいと思います。

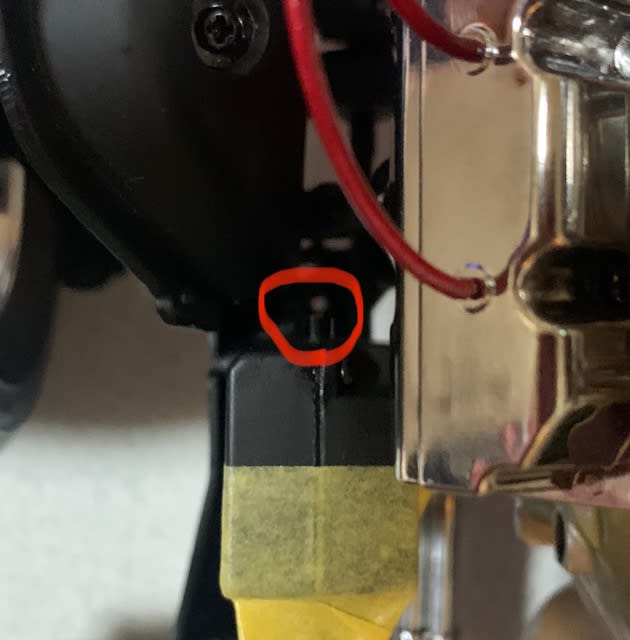

ホイール位置を決めたら

動かないようにマスキングテープを貼っておきます。

ここまでできたら

ハウジングを裏側からネジで固定していきます。

ここのネジ締めはひっくり返さず

下にエンジンが傷つかないようにタオルを敷いて

縦にしてネジ締めをしています。

次に

クロスシャフトと

センターリンクの穴に合わせて

ステアリングアームを組み合わせていきます。

ステアリングアームの突起がある方を

センターリンクの穴に差し込みます。

さて

この上記画像で気付いただろうか?

今まで説明した部分のダメなパターンの画像となります。

適当なシャフト合わせをすると

ステアリングホイールを中央にしてマスキングテープを貼って固定したにも関わらず

クロスシャフトの先端の四角い部分は上記画像のように

斜めになってしまうのです。

そう

今まで説明していたシャフト合わせは

適当に組み合わせた僕の実体験となりますwwww

だから

同じ出来事にならないように

このブログで何人かの製作者に伝わればいいなぁ…って思っていて

記載をしています。

実体験なので

ここで気付いてまたバラして製作しています😭😭😭😭

製作を戻しまして

ステアリングアームはクロスシャフトの四角側だけ

ネジ固定をしていきます。

取り付けると

こんな感じになります。

言い忘れましたが

ステアリングアームのクロスシャフト側の接する部分は

四角くなっているのでそこに合わしてのネジ固定なので

四角位置を怠ると強制的に位置がズレるようになるのです。

次に

センターリンクに差し込んだステアリングアームを

ネジ固定をしていきます。

いやいや

こんな狭いところからネジ固定して

ちゃんと固定されているか不安ですし

ステアリング機構の大事なところなので

しっかりとネジ固定したいですので……

はい

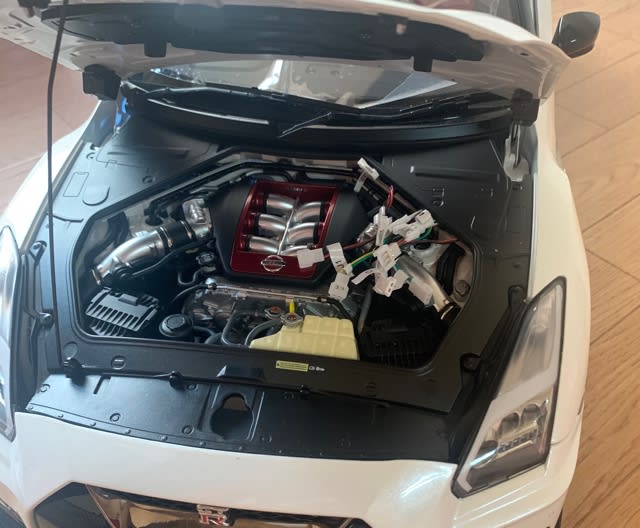

HEMIエンジンを搭載していますが

また取り外してしまいました!!!!!!

やはり

ちゃんと固定していきたいので

不安を感じた方は同じようにエンジンを取り外して

ネジ固定をしていきましょう。

しっかりと固定したら

またHEMIエンジンを搭載していきます。

これで今回の作業は終了です。

あ…

本来はステアリングホイールは付けないですからね。

さて

ここでステアリング機構が付きましたので

可動確認をしていきます。

↓左にハンドルを切る

↓右にハンドルを切る

少しアソビがありますが

ステアリング機構の仕上がりは

今の所大丈夫そうですね!!!!!!

あとは

完成するにつれて重量が増していきますので

いつの間にか負担がかかってシャフトが折れたりしないことを

祈っていきますかね。

次回は

『フロントフロアパンを組み立てる』です。

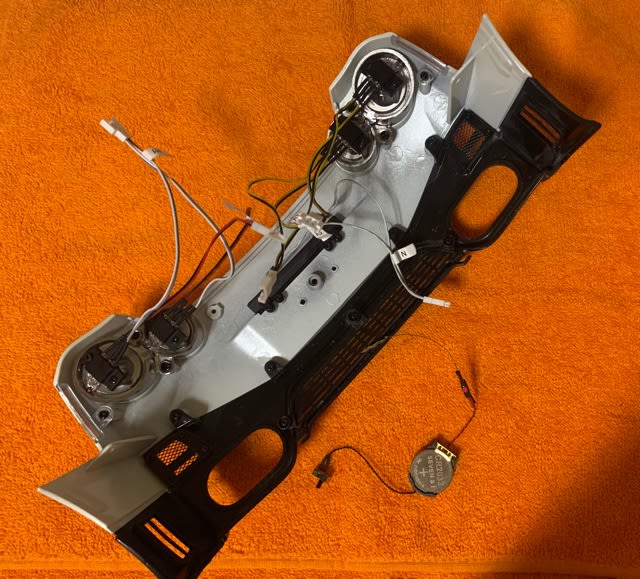

予告画像では

中央部のシャシーが載っていますので

今回のフロントサブフレームと組み合わせていく感じかな?

徐々に全長のサイズが

目に見えてくることでしょうね。