ご訪問ありがとうございます→ ←ポチっと押してください

←ポチっと押してください

前回の続きというわけでもありませんが・・・

私は歴史上の人物で、安徳天皇には特別な思い入れがあります。

安徳天皇は、源平最後の合戦、壇ノ浦の海戦において、もはやこれまでと覚悟した二位の尼(平清盛の妻、平時子:安徳天皇の祖母)に抱かれ、入水しました。

平家物語では8歳と書かれていますが、これは数え年齢で、満年齢では6歳、しかも壇ノ浦の海戦が新暦の5月ですから、現代でいえば、小学校に入学して間もない頃に相当します。

そんないたいけな子どもなのに、源平の争いに幕を引くため、周りの大人が寄ってたかって、彼を死に追いやってしまったわけです。

安徳天皇は、死んで戦いの終止符となる、だたそれだけのために生まれてきた、と言わざるを得ません。

死を以って終戦の象徴とならなければならなかった人物には、豊臣秀吉の子、秀頼(22歳)などもいますが、秀頼はもう大人ですから、武士として、自分の役割や運命を理解していたでしょう。

しかし安徳天皇には、自分が天皇であるという自覚はなかったでしょうし、なぜ死ななければならないのかといった理由はおろか、自分がこれから殺されるんだということさえ理解していたとは思えません。

ただ無力にも、祖母に抱かれたまま、運命に従っただけで、悲しさ・哀れさはひとしおです。

*「平家物語」より

「そもそも尼前(あまぜ)、われをばいづちへ具していかんとはするぞ」

(おばあちゃん、ぼくをどこへ連れて行くつもりなの?)

二位殿、やがて抱き参らせて、「波の底にも都の候ぞ」と慰め参らせて、千尋の底にぞ沈み給ふ。

悲しきかなや、無常の春の嵐、忽に花の御姿を散らし、いたましきかな、分段の荒き波、玉体を沈め奉る。

(二位の尼、やがて安徳天皇をお抱きになって、『海の下にも都はございますわよ』とお慰めになって、千尋の海の底に沈みなされた。

なんと悲しいことだろう、無常の春の嵐は、たちまち花のような安徳天皇の御姿を散らしてしまい、なんと痛ましいことだろう、切れぎれの荒い波は、安徳天皇の御肉体をお沈めになった)

この、「平家物語」巻十一の十、「先帝御入水の事」は、何度読み返しても、その度に目の奥が熱くなります。

私が安徳天皇のことを知ったのは、小学生の頃に読んだ、小泉八雲の怪談「耳なし芳一」でした。

少年向けの読みやすい本でしたが、恐ろしい話に加え、おどろおどろしい挿絵に、背筋が寒くなったものです。

やがて大人になり、耳なし芳一の舞台である壇ノ浦へ、自分の足で出かけ、安徳天皇を祀ってある赤間神宮(山口県下関市)に参拝し、陵墓も見学し、子どもの頃の読書を追体験しました。

自分の意思と足で、歴史に残る事件の舞台を見たのは、壇ノ浦が初めてでした。

だから、「本当に壇ノ浦があるんだ。800年前の、本当の出来事だったんだ」というのが正直な感想で、またそれはその後の、歴史の証拠を自分の目で見てみたい、という動機にもなりました。

そしてそれは、古墳など考古学上の史跡を、カミさんとともに見学して回ることへつながっています。

さらに、自分に子どもができたことで、幼子が、大人の都合で殺されていく不条理さが非常に憎く思われ、同時に、安徳天皇の運命を思うと、涙が流れてきます。

仕方がなかったとはいえ、祖母である二位の尼は、船縁に立った時、安徳天皇の、澄んだ瞳を見つめて、何を思ったのでしょうか。

私にとって、まさに平家物語の冒頭「諸行無常」、そして歴史、戦争、人間、死生・・・そうした哲学の象徴たるのが、安徳天皇です。

前回の続きというわけでもありませんが・・・

私は歴史上の人物で、安徳天皇には特別な思い入れがあります。

安徳天皇は、源平最後の合戦、壇ノ浦の海戦において、もはやこれまでと覚悟した二位の尼(平清盛の妻、平時子:安徳天皇の祖母)に抱かれ、入水しました。

平家物語では8歳と書かれていますが、これは数え年齢で、満年齢では6歳、しかも壇ノ浦の海戦が新暦の5月ですから、現代でいえば、小学校に入学して間もない頃に相当します。

そんないたいけな子どもなのに、源平の争いに幕を引くため、周りの大人が寄ってたかって、彼を死に追いやってしまったわけです。

安徳天皇は、死んで戦いの終止符となる、だたそれだけのために生まれてきた、と言わざるを得ません。

死を以って終戦の象徴とならなければならなかった人物には、豊臣秀吉の子、秀頼(22歳)などもいますが、秀頼はもう大人ですから、武士として、自分の役割や運命を理解していたでしょう。

しかし安徳天皇には、自分が天皇であるという自覚はなかったでしょうし、なぜ死ななければならないのかといった理由はおろか、自分がこれから殺されるんだということさえ理解していたとは思えません。

ただ無力にも、祖母に抱かれたまま、運命に従っただけで、悲しさ・哀れさはひとしおです。

*「平家物語」より

「そもそも尼前(あまぜ)、われをばいづちへ具していかんとはするぞ」

(おばあちゃん、ぼくをどこへ連れて行くつもりなの?)

二位殿、やがて抱き参らせて、「波の底にも都の候ぞ」と慰め参らせて、千尋の底にぞ沈み給ふ。

悲しきかなや、無常の春の嵐、忽に花の御姿を散らし、いたましきかな、分段の荒き波、玉体を沈め奉る。

(二位の尼、やがて安徳天皇をお抱きになって、『海の下にも都はございますわよ』とお慰めになって、千尋の海の底に沈みなされた。

なんと悲しいことだろう、無常の春の嵐は、たちまち花のような安徳天皇の御姿を散らしてしまい、なんと痛ましいことだろう、切れぎれの荒い波は、安徳天皇の御肉体をお沈めになった)

この、「平家物語」巻十一の十、「先帝御入水の事」は、何度読み返しても、その度に目の奥が熱くなります。

私が安徳天皇のことを知ったのは、小学生の頃に読んだ、小泉八雲の怪談「耳なし芳一」でした。

少年向けの読みやすい本でしたが、恐ろしい話に加え、おどろおどろしい挿絵に、背筋が寒くなったものです。

やがて大人になり、耳なし芳一の舞台である壇ノ浦へ、自分の足で出かけ、安徳天皇を祀ってある赤間神宮(山口県下関市)に参拝し、陵墓も見学し、子どもの頃の読書を追体験しました。

赤間神宮の水天門

海で死んだ安徳天皇のため、竜宮城を模していると思われます。

安徳天皇陵

・・・無論、ご遺体は、神璽・宝剣とともに、関門海峡の底です。

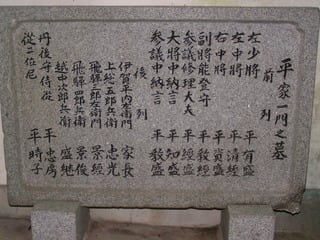

平家一門の墓碑銘

左端に、安徳天皇を抱いて入水した、従二位尼平時子の名があります。

だから、「本当に壇ノ浦があるんだ。800年前の、本当の出来事だったんだ」というのが正直な感想で、またそれはその後の、歴史の証拠を自分の目で見てみたい、という動機にもなりました。

そしてそれは、古墳など考古学上の史跡を、カミさんとともに見学して回ることへつながっています。

さらに、自分に子どもができたことで、幼子が、大人の都合で殺されていく不条理さが非常に憎く思われ、同時に、安徳天皇の運命を思うと、涙が流れてきます。

仕方がなかったとはいえ、祖母である二位の尼は、船縁に立った時、安徳天皇の、澄んだ瞳を見つめて、何を思ったのでしょうか。

私にとって、まさに平家物語の冒頭「諸行無常」、そして歴史、戦争、人間、死生・・・そうした哲学の象徴たるのが、安徳天皇です。

だとすれば、私は、安徳天皇とともに海に沈んだはずの宝剣を、彦ジイが持っていて、海に投げ返したことに、疑問を感じているんだが・・・

辛うじて宝剣だけ回収した平家の落人が、加美島に逃げ延び、宝剣を保存し、祀っていたという設定かな?

安徳天皇の最期は1185年、作品「海竜祭の夜」は初出が1982年、800年目にして因果が巡ってきた、と解釈している。

検索していたらここにたどり着き、多くの考察を読んでいると「なるほど」と思います。

安徳天皇の悲劇は、被災地の慰問などで天皇陛下のことを知り始めた多くの若者に知ってもらいたいですね。

寡聞にして、東方というゲームはよく存じないのですが、安徳天皇が登場するのですか?

まあ、ゲームはゲームなので、登場キャラクターがどういった位置付けになっているかはともかく、もし、実在の人物をキャラクターにしているのなら、「実在の人物」として調べてみるのは、興味あることですね。

私も、安徳天皇のことを調べるきっかけは、駄文に書いたとおり、小泉八雲の怪談「耳なし芳一」でしたから、同じと言えば同じです。

歴史上で悲劇の人物は枚挙に暇がありませんが、安徳天皇ほど悲劇的な人物を、私は他に知りません。

駄文中にもあるとおり、わずか満6歳で、自分の運命など知る由もなく、命を落とした、いや、奪われたのです。

しかし考えてみれば、天皇だったから歴史に名が残ったわけで、戦争、事故、犯罪、人身売買や過酷な労働などによって命を「奪われた」名もない子供は数え切れないはずです。

現代の日本でも、児童虐待、交通事故(つい先日も、悲惨な事故がありましたね)、犯罪、世界に目を向ければ、戦争、貧困、臓器売買・・・暗澹たる気持ちになります。

良し悪しは別として、日本の歴史に天皇家の存在は大きく関わっています。

安徳天皇を知れば、「大人」のせいで「子供」が犠牲になるようなことは、絶対にあってはならない、その思いを、皆に持ってもらえればと考えます。

歴史は受験のためにあるのではなく、そこから、人間にとって大切なことを「学ぶ」ためにあるのだと思います。

オブジェクトさん、またよかったら、お立ち寄り頂き、コメントなど頂戴できれば幸甚です。

さて、

平家一門にとって、琵琶に乗せた平家物語で、自分たちが滅亡した一部始終を聞くことは確かに屈辱であり、世間に広めて欲しくないことかも知れません。

しかしそれならば、それほどまでに屈辱的な平家物語を芳一に命じて語らせ、しかも「先帝御入水の事」の段、つまり安徳天皇の最期を、安徳天皇自身が二位の尼らと聴き、さらにはそれを幾晩も続けるというのは、行動に矛盾があります。

また、世間に広めて欲しくないとしても、「平家物語」が世に刊行されている以上、平家盛衰の物語は、江戸川柳にも平家物語を題材にした秀作があるほど、大衆までもが知っている公然の事実であり、まして当地壇ノ浦においては、知らない者はいないと断言してもよく、今更、芳一ひとりを亡き者にしたところで、何の益もありません。

亡霊たちが芳一の琵琶を所望したのは、芳一の腕前が随一であり、天界(地獄界というべきか?)にも聞こえたと解釈するのが、最も自然です。

ではなぜ亡霊たちは、一定期間が過ぎたら、芳一を殺そうとしたのか?(と、高僧が推察したのか)

まず、生者と死者は、原則として相容れない存在です。

例外的に、死者が生者に対して殺害したいほどの怨念を抱いているとか(四谷怪談など)、死者が生者に対して独占したいほど愛情があるとか(牡丹灯籠など)、逆に、生者が死者にどうしても会いたいと願う場合(イタコなど)は、超自然的な力で、生者と死者が交わることもあります。

また、全くの偶然から、生者と死者が遭遇することもありますが、偶然は、とりあえず置いておきましょう。

さて死者は、死者の国を司る者によって支配されています。さらに、平家一門のように未練や怨念を持つ魂は、鬼や悪魔などといった地獄を支配する者に強い影響を受け、たとえば平家であれば、源氏に対してのみ怨みを抱くのが当然であるのに、こうした悪の影響を受けた魂は、誰彼かまわず怨みの念を向け、関わりを持った生者を地獄へ引きずり込もうとします。

これは、不幸な死を遂げた者が、土地や物に憑依して、無関係な人を巻き込んだりするのと同じです。

また、死から時間が経てば経つほど、鬼や悪魔は亡者を強く支配し、さらに「悪の霊団」ともいうべき仲間が集って、平家一門の亡霊を、さらに恐ろしいものへと変質させてしまいます。

このあたり、道理で考えれば、無関係な人を巻き込むのは筋違いだと言えるのですが、あいにく、鬼や悪魔にとっては、無垢の人間であろうとも地獄へ引きずり込むのが「仕事」ですから、鬼や悪魔、また、それらの手先となってしまった亡者たちに、そんな理屈は通じません。

今でも、ヤクザが堅気をズルズルと悪の道に引き込むのと似たようなものです。もちろん、ヤクザに道理を説いても始まりません。

高僧は、高い見識と経験で、これから芳一の身に起こるであろう運命を推察したわけで、これはご明察と言えるでしょう。

もうひとつ、ではなぜ、芳一が亡者に見込まれたのか?

芳一は、古今随一の腕前を持っていました。

音楽に限りませんが、芸術が、至高の域に達するとき、それはいわゆる「神がかり的」な領域に踏み込みます。・・・トランス状態と言ってもいいですが。

そうすると、先ほど、生者と死者が原則として交わらない、その例外としてイタコの例を挙げましたが、イタコが口寄せをする際のトランス状態と似たような状態が、琵琶を奏でる芳一の精神状態にあったと思われます。

この状態では、死者と生者の精神は「波長」が合ってしまい、両者は容易に交わってしまうことになります。

そして、安徳天皇は芳一の琵琶を所望し、芳一は目が見えないため的確な判断が下せず、さらに亡者と芳一の波長が合ってしまう、といった悪条件が重なり、芳一のもとへ亡者が来たもと思われます。

まとめると、

「芳一は、類まれな琵琶の腕前ゆえに、不幸にも平家の亡者を呼び寄せてしまった。平家の亡者は怨念を忘れられず、鬼や悪魔その他悪の霊によって、当初よりさらに恐ろしい怨念集団へと変質しており、関わった芳一の命を狙った。が、高僧はそれを見抜き、芳一の命を救った」ということです。