9月の連休後半は、夏を惜しんで海へ行ってきました。

【メンバー】

単独

【日程】

2007.9.22-24

【行程】

9/22 猿倉(06:27)->(10:38)白馬岳頂上宿舎(11:46)->(14:10)雪倉岳避難小屋

9/23 雪倉岳避難小屋(04:15)->(08:15))吹上のコル->(09:02)長栂山->(11:07)黒岩平->(13:13)北又の水場->(14:06)栂海山荘

9/24 栂海山荘(04:40)->(07:48)白鳥山->(11:54)登山口/海(12:15)->(13:10)親不知駅

(一日目)

夜行列車で白馬の駅に到着してバスで猿倉に向かった。バスは満席だったけれど登山道はお盆の混雑が嘘のようだ。融雪の進んだ雪渓の雪上歩行は30分くらい。長距離に備えてダブルストック使用、アイゼン無しは正解だと思う。渋滞もなく快適だったが、小屋が見えた辺りでどうにもペースが上がらず兎に角眠たいので10分ほど仮眠を取る。頂上宿舎のベンチで更に40分程熟睡したら調子が戻ってきた。ここが最後の水場なので給水する。今日の残りの行程、夕食、朝食、明日の2時間行程で2.5L。もう花は終わっているので殺風景だけれども、白馬の山頂を越えたあたりから草紅葉がすこしずつ見られるようになった。お盆の時は好天に恵まれたのだが、この日はガスが出て遠望が利かない。そうすると三国境から雪倉岳に向かう道も途中の窪地の通過があるのに気づき、残雪期に視界が悪いと気を遣うなと思った。

夜行列車で白馬の駅に到着してバスで猿倉に向かった。バスは満席だったけれど登山道はお盆の混雑が嘘のようだ。融雪の進んだ雪渓の雪上歩行は30分くらい。長距離に備えてダブルストック使用、アイゼン無しは正解だと思う。渋滞もなく快適だったが、小屋が見えた辺りでどうにもペースが上がらず兎に角眠たいので10分ほど仮眠を取る。頂上宿舎のベンチで更に40分程熟睡したら調子が戻ってきた。ここが最後の水場なので給水する。今日の残りの行程、夕食、朝食、明日の2時間行程で2.5L。もう花は終わっているので殺風景だけれども、白馬の山頂を越えたあたりから草紅葉がすこしずつ見られるようになった。お盆の時は好天に恵まれたのだが、この日はガスが出て遠望が利かない。そうすると三国境から雪倉岳に向かう道も途中の窪地の通過があるのに気づき、残雪期に視界が悪いと気を遣うなと思った。

雪倉岳避難小屋には先客がお二人。蓮華温泉から白馬大池を周って来られて、明日は朝日岳経由で蓮華に降りるとのこと。10月の三連休で朝日小屋から栂海新道に抜けて繋げる計画だそうだ。飲み始めていると更に蓮華温泉から、こちらは鉱山道を来られて明日からは僕と同じ行程になる、見るからに健脚そうなお二人だった。今晩は5人での避難。

(二日目)

行程が長いので暗いうちからヘッドランプで雪倉岳への直登を登り始める。お盆の時にも思ったけれど、雪倉岳の下りで尾根を外れるところから朝日岳への取り付きまでの夏道が、残雪期にどの程度追えるのか心配になる。燕岩の豊富な水場で今日の行動水を補給すると微妙な天気はついに降られてしまった。直ぐに小降りになるが、合羽を着たまま朝日岳を越えて、いよいよ栂海新道の入口となる吹上のコルに到着。

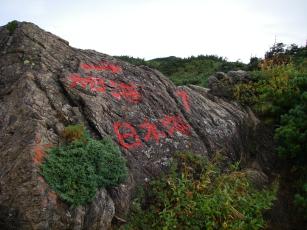

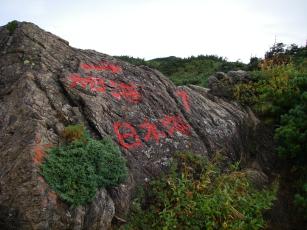

(「日本海」へ)

長栂山まで軽く登った後は、地形図通りの穏やかな道が池塘を縫って続いていた。花の時期はさぞかし華やかなのだと思う(ただし最終日が暑くて大変そう)。箱庭のような黒岩平は小川がサラサラと流れており、まさに別天地。

(池塘を巻く)

(登山道の整備が進む。朝日小屋から歩きで通って工事されているそうだ)

(黒岩平)

(黒岩山から先、雪の季節が楽しみな痩せ具合。ガスの先にも山なみ)

そして黒岩山に登ると雰囲気はがらっと変わって見晴らしの良い稜線通しの道になった。右手の頚城の山と少し離れて見える突起は佐渡島ではないかと思う。フィックスロープも見られる痩せ尾根を、幾つもの細かいピークをこなして北又の水場、最後の登りをこなして栂海山荘に到着した。花と紅葉の端境期でも合計13名、朝日小屋からの軽装組10名と雪倉からの酒大量な3名。

さて、事前の調べが甘くて知らなかったのだが、栂海山荘は栂海新道を開拓したさわがに山岳会の所有物で、要予約とのことだった。ツェルトを張るわけにも行かず、利用者ノートに記録して協力金1,000円を納めさせて頂いた。

(三日目)

9/24 栂海山荘(04:40)->(07:48)白鳥山->(11:54)登山口/海(12:15)->(13:10)親不知駅 曇り時々晴れ

(三日目の行程 - 二日目に撮影)

今日はゆっくり行こうと思っていたのだが、浜辺でくつろぐ時間を計算に入れていなかったことに出発してから気付き、結局急ぐ羽目になる。山荘からの下りは地形図通りの急下降で、馴らしの時間も無く膝を酷使させられた。昨日の終盤と同様に道は概ね痩せ尾根に乗って行くのだが、ハシゴやロープの付いた小刻みで急な登り下りが多く疲れの溜まってきた足にはしんどい。白鳥山荘で少し落ち着いて休憩しているときになって海が見えていたことに初めて気がついた。道標の自分が進む側には一文字「海」と書かれているのもカッコいい、けどブナ林越しの青い海は見た目でいかにも遠いよ。白鳥山から暫くは楽が出来たが、金時坂の200m一気の下り坂ではついに右膝を痛めてしまい、ストックでかばいながら歩き続る。次第に聞こえてくるクルマの排気音すらいとおしく、正午前に国道に到着。しかしゴールは海でなければと時計を見ながら観光ホテル脇の階段を降り、不審者ムードを存分に振りまきつつ波打ち際で爪先を海水で濡らして終了。あぁビールがあれば一時間半遅い電車でも良いのに。

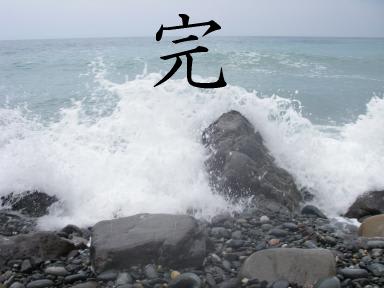

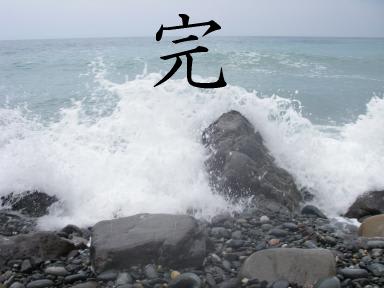

(どぶぅあぁと終了)

【メンバー】

単独

【日程】

2007.9.22-24

【行程】

9/22 猿倉(06:27)->(10:38)白馬岳頂上宿舎(11:46)->(14:10)雪倉岳避難小屋

9/23 雪倉岳避難小屋(04:15)->(08:15))吹上のコル->(09:02)長栂山->(11:07)黒岩平->(13:13)北又の水場->(14:06)栂海山荘

9/24 栂海山荘(04:40)->(07:48)白鳥山->(11:54)登山口/海(12:15)->(13:10)親不知駅

(一日目)

夜行列車で白馬の駅に到着してバスで猿倉に向かった。バスは満席だったけれど登山道はお盆の混雑が嘘のようだ。融雪の進んだ雪渓の雪上歩行は30分くらい。長距離に備えてダブルストック使用、アイゼン無しは正解だと思う。渋滞もなく快適だったが、小屋が見えた辺りでどうにもペースが上がらず兎に角眠たいので10分ほど仮眠を取る。頂上宿舎のベンチで更に40分程熟睡したら調子が戻ってきた。ここが最後の水場なので給水する。今日の残りの行程、夕食、朝食、明日の2時間行程で2.5L。もう花は終わっているので殺風景だけれども、白馬の山頂を越えたあたりから草紅葉がすこしずつ見られるようになった。お盆の時は好天に恵まれたのだが、この日はガスが出て遠望が利かない。そうすると三国境から雪倉岳に向かう道も途中の窪地の通過があるのに気づき、残雪期に視界が悪いと気を遣うなと思った。

夜行列車で白馬の駅に到着してバスで猿倉に向かった。バスは満席だったけれど登山道はお盆の混雑が嘘のようだ。融雪の進んだ雪渓の雪上歩行は30分くらい。長距離に備えてダブルストック使用、アイゼン無しは正解だと思う。渋滞もなく快適だったが、小屋が見えた辺りでどうにもペースが上がらず兎に角眠たいので10分ほど仮眠を取る。頂上宿舎のベンチで更に40分程熟睡したら調子が戻ってきた。ここが最後の水場なので給水する。今日の残りの行程、夕食、朝食、明日の2時間行程で2.5L。もう花は終わっているので殺風景だけれども、白馬の山頂を越えたあたりから草紅葉がすこしずつ見られるようになった。お盆の時は好天に恵まれたのだが、この日はガスが出て遠望が利かない。そうすると三国境から雪倉岳に向かう道も途中の窪地の通過があるのに気づき、残雪期に視界が悪いと気を遣うなと思った。雪倉岳避難小屋には先客がお二人。蓮華温泉から白馬大池を周って来られて、明日は朝日岳経由で蓮華に降りるとのこと。10月の三連休で朝日小屋から栂海新道に抜けて繋げる計画だそうだ。飲み始めていると更に蓮華温泉から、こちらは鉱山道を来られて明日からは僕と同じ行程になる、見るからに健脚そうなお二人だった。今晩は5人での避難。

(二日目)

行程が長いので暗いうちからヘッドランプで雪倉岳への直登を登り始める。お盆の時にも思ったけれど、雪倉岳の下りで尾根を外れるところから朝日岳への取り付きまでの夏道が、残雪期にどの程度追えるのか心配になる。燕岩の豊富な水場で今日の行動水を補給すると微妙な天気はついに降られてしまった。直ぐに小降りになるが、合羽を着たまま朝日岳を越えて、いよいよ栂海新道の入口となる吹上のコルに到着。

(「日本海」へ)

長栂山まで軽く登った後は、地形図通りの穏やかな道が池塘を縫って続いていた。花の時期はさぞかし華やかなのだと思う(ただし最終日が暑くて大変そう)。箱庭のような黒岩平は小川がサラサラと流れており、まさに別天地。

(池塘を巻く)

(登山道の整備が進む。朝日小屋から歩きで通って工事されているそうだ)

(黒岩平)

(黒岩山から先、雪の季節が楽しみな痩せ具合。ガスの先にも山なみ)

そして黒岩山に登ると雰囲気はがらっと変わって見晴らしの良い稜線通しの道になった。右手の頚城の山と少し離れて見える突起は佐渡島ではないかと思う。フィックスロープも見られる痩せ尾根を、幾つもの細かいピークをこなして北又の水場、最後の登りをこなして栂海山荘に到着した。花と紅葉の端境期でも合計13名、朝日小屋からの軽装組10名と雪倉からの酒大量な3名。

さて、事前の調べが甘くて知らなかったのだが、栂海山荘は栂海新道を開拓したさわがに山岳会の所有物で、要予約とのことだった。ツェルトを張るわけにも行かず、利用者ノートに記録して協力金1,000円を納めさせて頂いた。

(三日目)

9/24 栂海山荘(04:40)->(07:48)白鳥山->(11:54)登山口/海(12:15)->(13:10)親不知駅 曇り時々晴れ

(三日目の行程 - 二日目に撮影)

今日はゆっくり行こうと思っていたのだが、浜辺でくつろぐ時間を計算に入れていなかったことに出発してから気付き、結局急ぐ羽目になる。山荘からの下りは地形図通りの急下降で、馴らしの時間も無く膝を酷使させられた。昨日の終盤と同様に道は概ね痩せ尾根に乗って行くのだが、ハシゴやロープの付いた小刻みで急な登り下りが多く疲れの溜まってきた足にはしんどい。白鳥山荘で少し落ち着いて休憩しているときになって海が見えていたことに初めて気がついた。道標の自分が進む側には一文字「海」と書かれているのもカッコいい、けどブナ林越しの青い海は見た目でいかにも遠いよ。白鳥山から暫くは楽が出来たが、金時坂の200m一気の下り坂ではついに右膝を痛めてしまい、ストックでかばいながら歩き続る。次第に聞こえてくるクルマの排気音すらいとおしく、正午前に国道に到着。しかしゴールは海でなければと時計を見ながら観光ホテル脇の階段を降り、不審者ムードを存分に振りまきつつ波打ち際で爪先を海水で濡らして終了。あぁビールがあれば一時間半遅い電車でも良いのに。

(どぶぅあぁと終了)