昨日は大阪でOB会、またまた締めは「富士山」の合唱とあいなりました。その後協力会社との会合、なかなか西日本支店はやり手の支店長の下でまとまりのよい支店といえる。問題は後継者・・。

遅く帰ったので今日の朝、家内に「富士山」歌って聞かせてやると紙を片手に家内が歌に合わせて遊戯をやりだした。なかなかこっけいで面白い。昨日のテレビ放映の「平成狸合戦ぽんぽこ」のよう

家内に言わせると南画の山水画というと「山があって、谷があって、滝があって、雲があって、家があって、橋があって、川があって、湖(海)があって、人がいる。」というのが常らしい・・・??

そう日本が失いつつあるのは「平成狸合戦ぽんぽこ」の主題であるまさしく南画の世界の自然なのです。ただ郷里では過疎化によって戻ってきているのは皮肉なこと・・。首都圏にはみるべき自然はない・・、似非のゴルフ場くらいか・・。

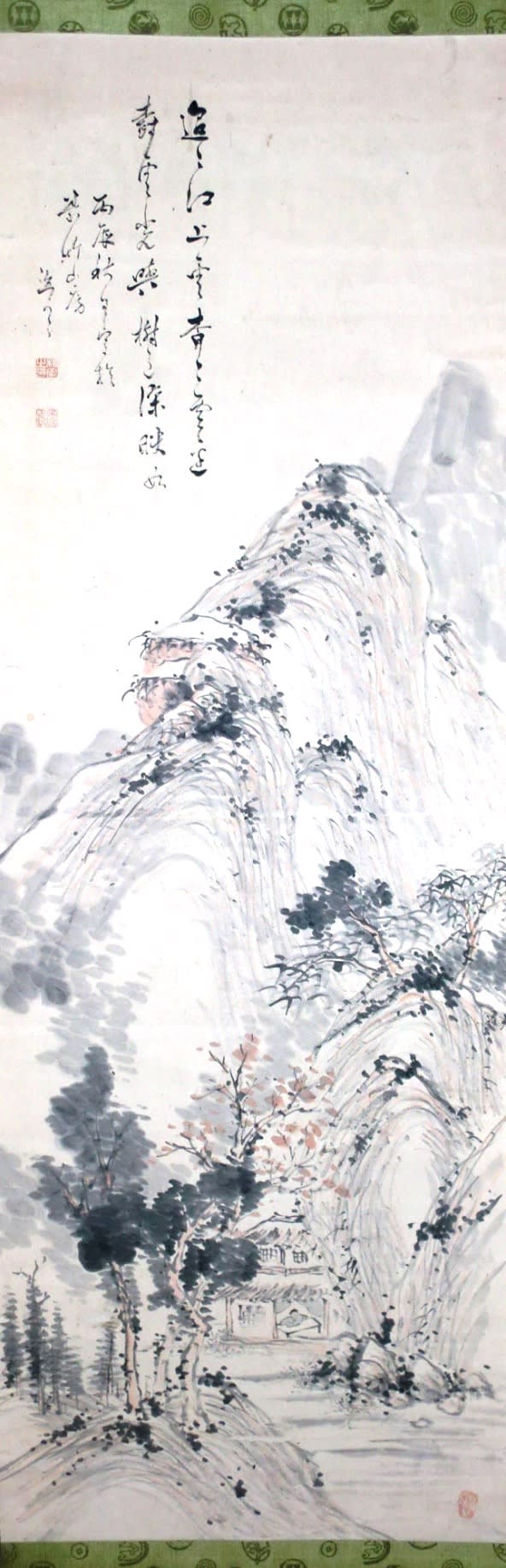

浅絳山水図 木下逸雲筆

紙本水墨 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2055*横603 画サイズ:縦1358*横475

賛に「遥々江上雲杳々雲迷 樹雲光與樹色深映如 丙辰秋日写於□竹山房 逸雲 押印(「相宰」の白文朱方印 「逸雲」の朱文白方印)」とあります。

意味はまったくそのまま・・、とっても理解できないという方 は勉強不足ですね

は勉強不足ですね

安政2年(1860年)の作品で、木下逸雲が60歳の作品と推察されます。右下に遊印が押印されています。

OB会では現役を引退された方が多く、することがないとか病気治療中という方が多い。やはり趣味でも仕事でもこれぞということを持ち続けることと健康が大切ですね。それと廻りに家族がいること。

分かっていてもその通りにならないのも人生、健康を害したり、独りになったり、打ち込むものがなかったり・・、それでも生き抜くことが大切なのです。

木下逸雲:寛政12年8月1日(1800年9月19日)~慶応2年8月4日(1866年9月12日)。江戸時代後期の長崎の南画家。鉄翁祖門・三浦梧門と共に長崎三大家とされる。幼名弥四郎といい、のちに通称を志賀之介とした。諱を相宰。逸雲は号、ほかに如螺山人・物々子。室号を養竹山房・荷香深処とした。長崎八幡町、木下勝茂の3男に生まれる。文化14年(1817年)、18歳で木下家代々の乙名(名主)の役を引き継ぐも、文政12年(1829年)にその役を兄の子に譲り、自身は元来関心のあった医師を生業とし、医門名を得生堂と称した。蘭医オットー・モーニケによって伝えられた種痘術の普及に努めている。画は、はじめ唐絵目利の石崎融思に学び、来舶清人の江稼圃・張秋谷からは南画の技法を修めた。その後も清人陳逸舟、徐雨亭にその画風を学んだ。さらに雪舟、狩野派・大和絵・円山四条派などの諸派や西洋画の画法を熱心に研究し、様々な技法を取り入れた。画僧鉄翁祖門と画を共に学び生涯の友となった。逸雲は筆が早く、遅筆の鉄翁と対極をなした。田能村竹田・頼山陽・広瀬淡窓など文人と交わった。門人に、河村雨谷・津田南竹・池島邨泉・長井雲坪など。また姉の小蘭、甥の秋塘も画家である。逸雲は多芸多才で知られ、書・篆刻を能くし、琵琶の演奏・制作に巧みで、煎茶をたしなみ、藤原相宰の名で優れた和歌を詠んだ。また白磁染付で知られる亀山焼の発展に尽くし、自ら絵付けも行っている。長崎円山花月楼清譚会の世話役を務め、日中文化交流を促した。慶応2年(1866年)4月、京阪・江戸に漫遊し、同年8月横浜から長崎行きのイギリス船黒龍号に乗船するも、玄界灘で海難事故に遭い、帰らぬ人となった。享年68。

遅く帰ったので今日の朝、家内に「富士山」歌って聞かせてやると紙を片手に家内が歌に合わせて遊戯をやりだした。なかなかこっけいで面白い。昨日のテレビ放映の「平成狸合戦ぽんぽこ」のよう

家内に言わせると南画の山水画というと「山があって、谷があって、滝があって、雲があって、家があって、橋があって、川があって、湖(海)があって、人がいる。」というのが常らしい・・・??

そう日本が失いつつあるのは「平成狸合戦ぽんぽこ」の主題であるまさしく南画の世界の自然なのです。ただ郷里では過疎化によって戻ってきているのは皮肉なこと・・。首都圏にはみるべき自然はない・・、似非のゴルフ場くらいか・・。

浅絳山水図 木下逸雲筆

紙本水墨 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2055*横603 画サイズ:縦1358*横475

賛に「遥々江上雲杳々雲迷 樹雲光與樹色深映如 丙辰秋日写於□竹山房 逸雲 押印(「相宰」の白文朱方印 「逸雲」の朱文白方印)」とあります。

意味はまったくそのまま・・、とっても理解できないという方

は勉強不足ですね

は勉強不足ですね

安政2年(1860年)の作品で、木下逸雲が60歳の作品と推察されます。右下に遊印が押印されています。

OB会では現役を引退された方が多く、することがないとか病気治療中という方が多い。やはり趣味でも仕事でもこれぞということを持ち続けることと健康が大切ですね。それと廻りに家族がいること。

分かっていてもその通りにならないのも人生、健康を害したり、独りになったり、打ち込むものがなかったり・・、それでも生き抜くことが大切なのです。

木下逸雲:寛政12年8月1日(1800年9月19日)~慶応2年8月4日(1866年9月12日)。江戸時代後期の長崎の南画家。鉄翁祖門・三浦梧門と共に長崎三大家とされる。幼名弥四郎といい、のちに通称を志賀之介とした。諱を相宰。逸雲は号、ほかに如螺山人・物々子。室号を養竹山房・荷香深処とした。長崎八幡町、木下勝茂の3男に生まれる。文化14年(1817年)、18歳で木下家代々の乙名(名主)の役を引き継ぐも、文政12年(1829年)にその役を兄の子に譲り、自身は元来関心のあった医師を生業とし、医門名を得生堂と称した。蘭医オットー・モーニケによって伝えられた種痘術の普及に努めている。画は、はじめ唐絵目利の石崎融思に学び、来舶清人の江稼圃・張秋谷からは南画の技法を修めた。その後も清人陳逸舟、徐雨亭にその画風を学んだ。さらに雪舟、狩野派・大和絵・円山四条派などの諸派や西洋画の画法を熱心に研究し、様々な技法を取り入れた。画僧鉄翁祖門と画を共に学び生涯の友となった。逸雲は筆が早く、遅筆の鉄翁と対極をなした。田能村竹田・頼山陽・広瀬淡窓など文人と交わった。門人に、河村雨谷・津田南竹・池島邨泉・長井雲坪など。また姉の小蘭、甥の秋塘も画家である。逸雲は多芸多才で知られ、書・篆刻を能くし、琵琶の演奏・制作に巧みで、煎茶をたしなみ、藤原相宰の名で優れた和歌を詠んだ。また白磁染付で知られる亀山焼の発展に尽くし、自ら絵付けも行っている。長崎円山花月楼清譚会の世話役を務め、日中文化交流を促した。慶応2年(1866年)4月、京阪・江戸に漫遊し、同年8月横浜から長崎行きのイギリス船黒龍号に乗船するも、玄界灘で海難事故に遭い、帰らぬ人となった。享年68。