以前に記事で「磯辺辰夫」の作品を紹介しした際に、家業のカレンダーの原画の件に触れましたが、5月の連休の帰省でその原画の作品を撮影してきました。

毎月分の12枚の作品なのか、はたまた6枚の作品なのかは不明ですが、現在手元には2枚の原画しか残っていません。

姉が家業を手伝っていたので、記念にと作品をたしか1作品は持っているはずですが、残りの作品は解りません。

これは春・・。

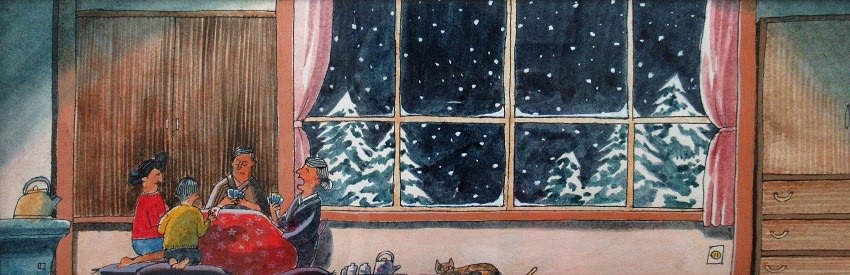

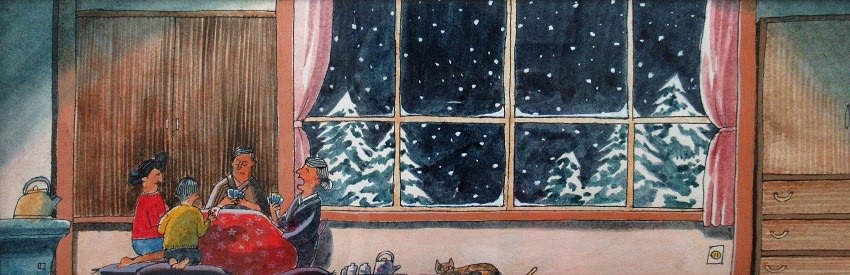

もう一作品は冬・・・。

姉の説明で「描いた画家の名前は忘れましたが、父の友人であった福田豊四郎が晩年に武蔵野美術大学の教授を務めていた関係で武蔵野美術大学の方を紹介していただいて描いていただいた。」とのこと・・。

そして我が家には武蔵野美術大学に在席していた磯辺辰夫氏の作品があったので、このカレンダーの原画は磯辺辰夫氏が描いた作品ではないかと推察している次第です。

惜しいことにカレンダーそのものも当方の手元にはなく、あくまでも推察の域をでないですが、作品そのものはいい作品だと思います。

さて本日は我が郷里出身の画家、平福穂庵の作品の紹介です。

漁家早春図 平福穂庵筆 明治16年(1883年)頃

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2005*横661 画サイズ:縦1340*横490

*北海道渡航時代:画壇へのデビュー(明治11年~17年)

本作品を平福穂庵の真作と判断する人は少ないかもしれません。

平福穂庵が初期に押印されている朱文円印「穂葊」の印が押印されていますが、落款は4期に近い晩年の落款が記されています。ただ朱文円印「穂葊」は第3期以降にて押印されているので矛盾はありません。落款からは作成時期は明治20年代である可能性も高いですね。

作風、落款、印章から作品の真贋が判断できるようになりますが、あくまでも一番大切なのはトータルの作行ですね。印章だけをクローズアップすると真作を見誤りますので、ご注意ください。

この構図の作品は幾つか当方でも所蔵してますが、好んで描いた構図のようです。

郷里では名高い平福穂庵ですが、中央ではあまり知られていません。生存当時も展覧会での活動は意外に目立たかったようですが、松本楓湖、柴田是真、渡辺省亭、菅原白龍らと交流し、同時代の画家たちに画家として認められていったようです。

有名な作品である「乞食図」も最初は明治13年(1880年)第3回秋田県勧業博覧会での一等賞と地方の展覧会であり、その後に明治15年(1882年)第1回内国絵画共進会にて褒状でした。その《乞食図》は翌年6月龍池会の展覧会でも展示され、会の元老・柴田是真が「田舎にこれほどの絵かきが居ようと思わなかった。」と慨嘆したという逸話が残っています。

同年の第3回内国勧業博覧会で著名な作品である《乳虎図》が妙技二等賞の高評価を得たのを最後に、秋田で46歳の生涯を閉じていますので、華々しい画家の時代を過ごしたのではなかったと推測されます。

平福穂庵はもっと評価されるべき、酒好きの天才絵師でしょう。郷里で埋もれている作品などを機会あるごとに蒐集していきたいと思っています。

おかげさまで郷里に縁のある画家の作品については徐々に整理されてきています。

毎月分の12枚の作品なのか、はたまた6枚の作品なのかは不明ですが、現在手元には2枚の原画しか残っていません。

姉が家業を手伝っていたので、記念にと作品をたしか1作品は持っているはずですが、残りの作品は解りません。

これは春・・。

もう一作品は冬・・・。

姉の説明で「描いた画家の名前は忘れましたが、父の友人であった福田豊四郎が晩年に武蔵野美術大学の教授を務めていた関係で武蔵野美術大学の方を紹介していただいて描いていただいた。」とのこと・・。

そして我が家には武蔵野美術大学に在席していた磯辺辰夫氏の作品があったので、このカレンダーの原画は磯辺辰夫氏が描いた作品ではないかと推察している次第です。

惜しいことにカレンダーそのものも当方の手元にはなく、あくまでも推察の域をでないですが、作品そのものはいい作品だと思います。

さて本日は我が郷里出身の画家、平福穂庵の作品の紹介です。

漁家早春図 平福穂庵筆 明治16年(1883年)頃

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2005*横661 画サイズ:縦1340*横490

*北海道渡航時代:画壇へのデビュー(明治11年~17年)

本作品を平福穂庵の真作と判断する人は少ないかもしれません。

平福穂庵が初期に押印されている朱文円印「穂葊」の印が押印されていますが、落款は4期に近い晩年の落款が記されています。ただ朱文円印「穂葊」は第3期以降にて押印されているので矛盾はありません。落款からは作成時期は明治20年代である可能性も高いですね。

作風、落款、印章から作品の真贋が判断できるようになりますが、あくまでも一番大切なのはトータルの作行ですね。印章だけをクローズアップすると真作を見誤りますので、ご注意ください。

この構図の作品は幾つか当方でも所蔵してますが、好んで描いた構図のようです。

郷里では名高い平福穂庵ですが、中央ではあまり知られていません。生存当時も展覧会での活動は意外に目立たかったようですが、松本楓湖、柴田是真、渡辺省亭、菅原白龍らと交流し、同時代の画家たちに画家として認められていったようです。

有名な作品である「乞食図」も最初は明治13年(1880年)第3回秋田県勧業博覧会での一等賞と地方の展覧会であり、その後に明治15年(1882年)第1回内国絵画共進会にて褒状でした。その《乞食図》は翌年6月龍池会の展覧会でも展示され、会の元老・柴田是真が「田舎にこれほどの絵かきが居ようと思わなかった。」と慨嘆したという逸話が残っています。

同年の第3回内国勧業博覧会で著名な作品である《乳虎図》が妙技二等賞の高評価を得たのを最後に、秋田で46歳の生涯を閉じていますので、華々しい画家の時代を過ごしたのではなかったと推測されます。

平福穂庵はもっと評価されるべき、酒好きの天才絵師でしょう。郷里で埋もれている作品などを機会あるごとに蒐集していきたいと思っています。

おかげさまで郷里に縁のある画家の作品については徐々に整理されてきています。