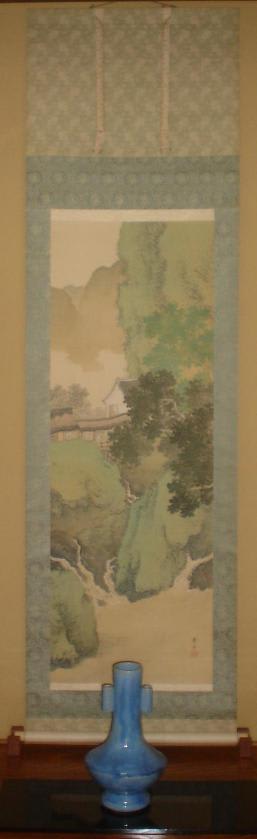

緑陰水亭図 田中頼璋筆

絹本着色軸装共箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

昨日の忘年会は終始カラオケ・・

皆さん、元気ですね~~、盛り上がりました

さて、田中頼璋をご存知の方は数少ないと思います。私としても忘れ去られた画家にて投稿しようかと思っていた画家の一人です。

昨日のなんでも鑑定団では田中頼璋の屏風が120万とわりと高値であったのには驚きました。詳しくは観ていませんが、いい作品であったようです。しかし、中国の青銅器が2億円というのにはさらにびっくりしましたが・・。

本作品は古くから家にあったもので、自宅を新築する時に一番の大幅で、床の間の高さがさすがに足りませんでした。こういう場合は、軸先を受ける木製の材料を床の間において掛け軸を掛けます。この道具は売っているのを見たことがないので、大工さんに作ってもらいました。

田中頼璋(らいしょう):1868(慶応2)生まれ、1940(昭和15)没。明治から昭和初期にかけて活躍した瑞穂町市木地区出身の日本画家。市木村(当時)で庄屋の二男として生まれ本名は大治郎。

17歳で画家を志し、萩に出て四条円山派に属し、後に帝室技芸員になった森寛斎について画技をみがいた。32歳のとき上京し日本画の大家・川端玉章画伯に師事し、主に山水画を得意としトラを描いた傑作で知られる。

文展が開催される以前から中央画壇で活躍し、明治40年川端学校の教授となり、同年文展が開始されると一躍旧派の代表画家として注目された。日展の前身である帝国美術院展覧会委員を務めるなど旧派の重鎮として活躍したが、関東大震災を機に広島に居を移し後進の育成に努めた。

絹本着色軸装共箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

昨日の忘年会は終始カラオケ・・

皆さん、元気ですね~~、盛り上がりました

さて、田中頼璋をご存知の方は数少ないと思います。私としても忘れ去られた画家にて投稿しようかと思っていた画家の一人です。

昨日のなんでも鑑定団では田中頼璋の屏風が120万とわりと高値であったのには驚きました。詳しくは観ていませんが、いい作品であったようです。しかし、中国の青銅器が2億円というのにはさらにびっくりしましたが・・。

本作品は古くから家にあったもので、自宅を新築する時に一番の大幅で、床の間の高さがさすがに足りませんでした。こういう場合は、軸先を受ける木製の材料を床の間において掛け軸を掛けます。この道具は売っているのを見たことがないので、大工さんに作ってもらいました。

田中頼璋(らいしょう):1868(慶応2)生まれ、1940(昭和15)没。明治から昭和初期にかけて活躍した瑞穂町市木地区出身の日本画家。市木村(当時)で庄屋の二男として生まれ本名は大治郎。

17歳で画家を志し、萩に出て四条円山派に属し、後に帝室技芸員になった森寛斎について画技をみがいた。32歳のとき上京し日本画の大家・川端玉章画伯に師事し、主に山水画を得意としトラを描いた傑作で知られる。

文展が開催される以前から中央画壇で活躍し、明治40年川端学校の教授となり、同年文展が開始されると一躍旧派の代表画家として注目された。日展の前身である帝国美術院展覧会委員を務めるなど旧派の重鎮として活躍したが、関東大震災を機に広島に居を移し後進の育成に努めた。

今後の参考にしたいと思います。

よろしくお願いします。

品物が自宅にありますので、帰省の際に写真を撮ってまいりましょう。

田中頼璋、不勉強にして知りませんでした。

しかし青銅の盉には驚きましたね。夏の時代と言っていましたが本当でしょうか。

そうすると根津美術館の収蔵品はすごいですね。

「とうてつ」文様がすっかり有名になりましたね。