週末には息子の幼稚園の下調べ。土曜日にはバザーらしい・・、まずは中学生の合唱から・・。

施設を見学。

ともかく自然の中で育てるのが基本方針とのこと。

そしてモノづくり、早速ながら小生ののこぎりさばき・・??

この幼稚園でいいでしょう。

さて本日は佐久間象山についてです。

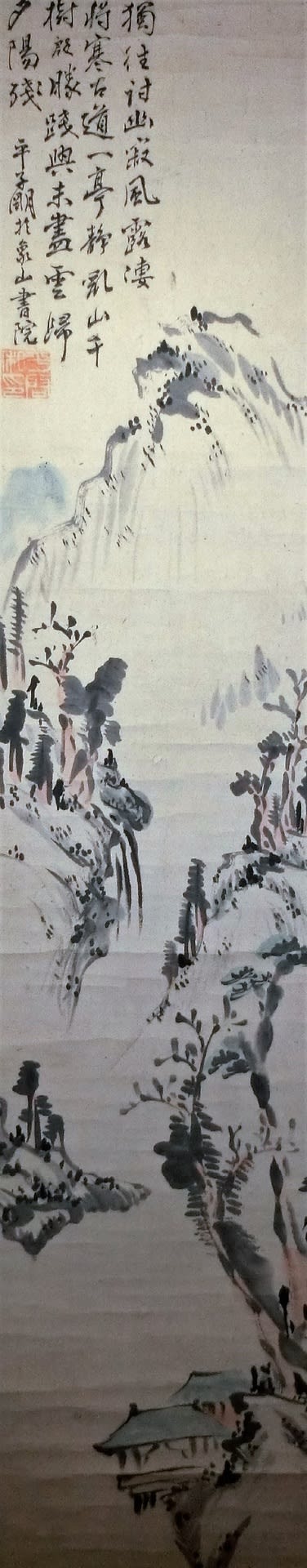

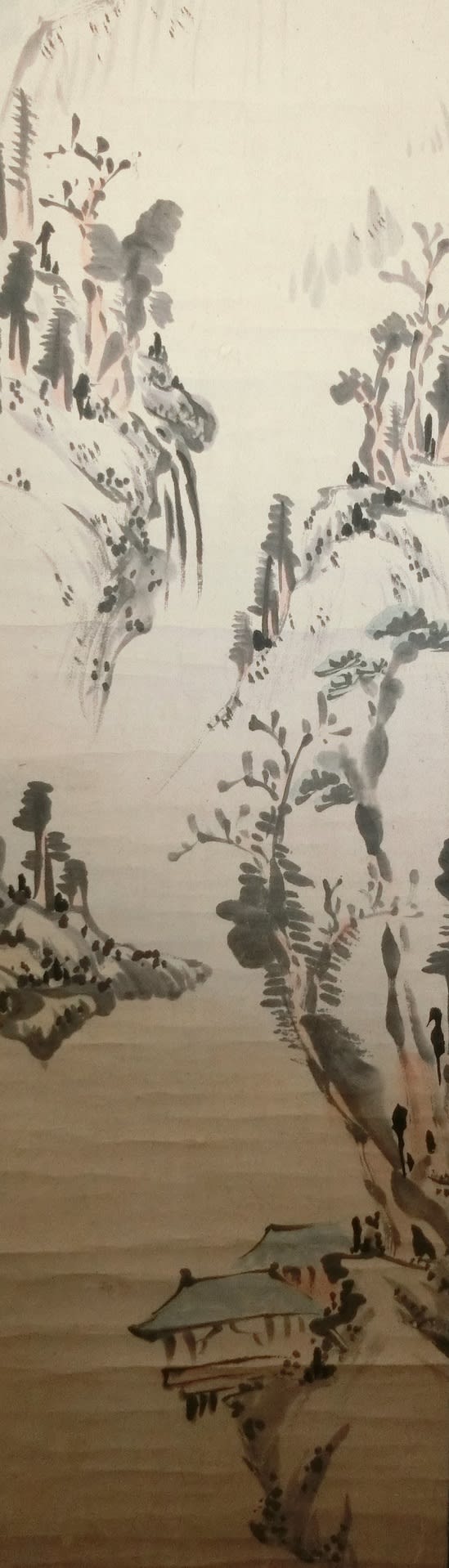

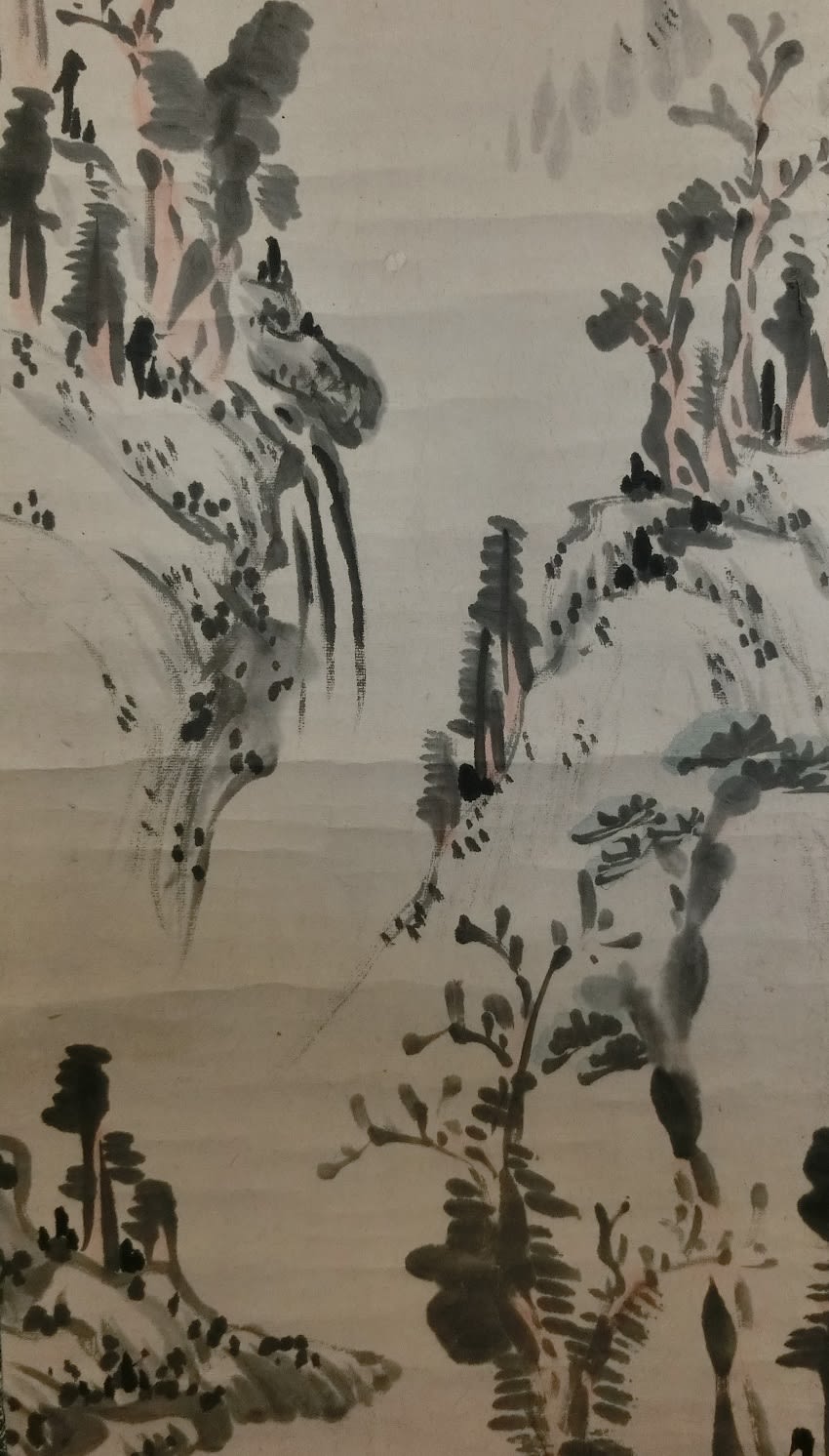

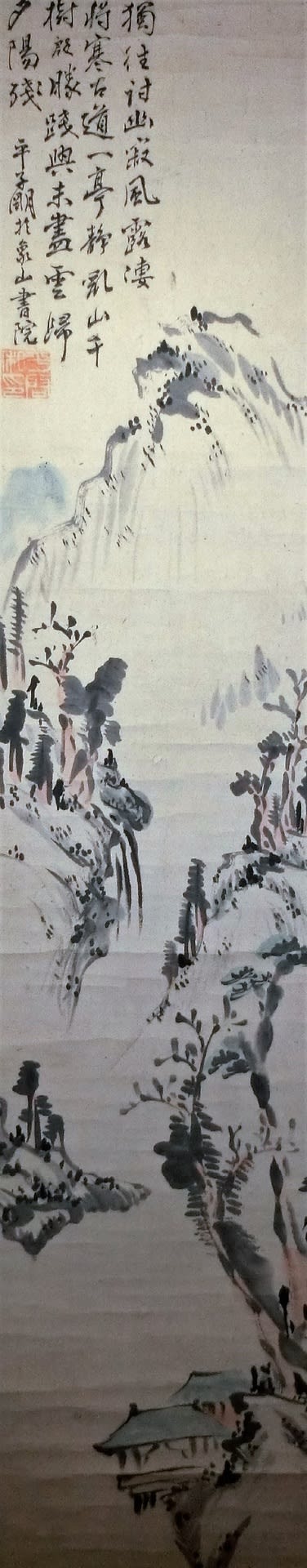

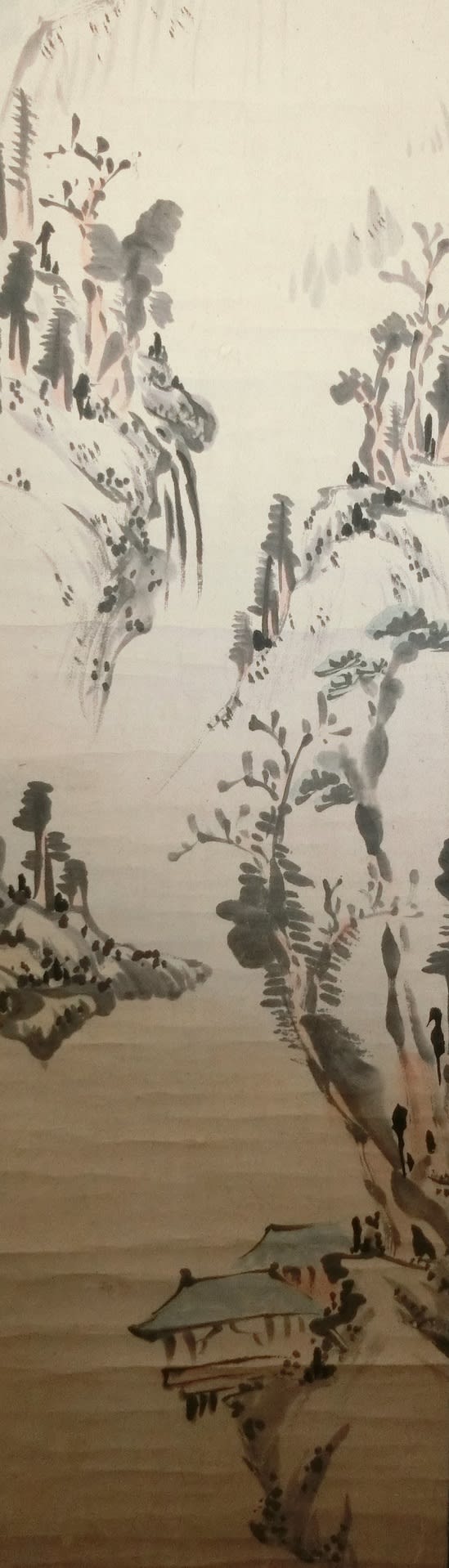

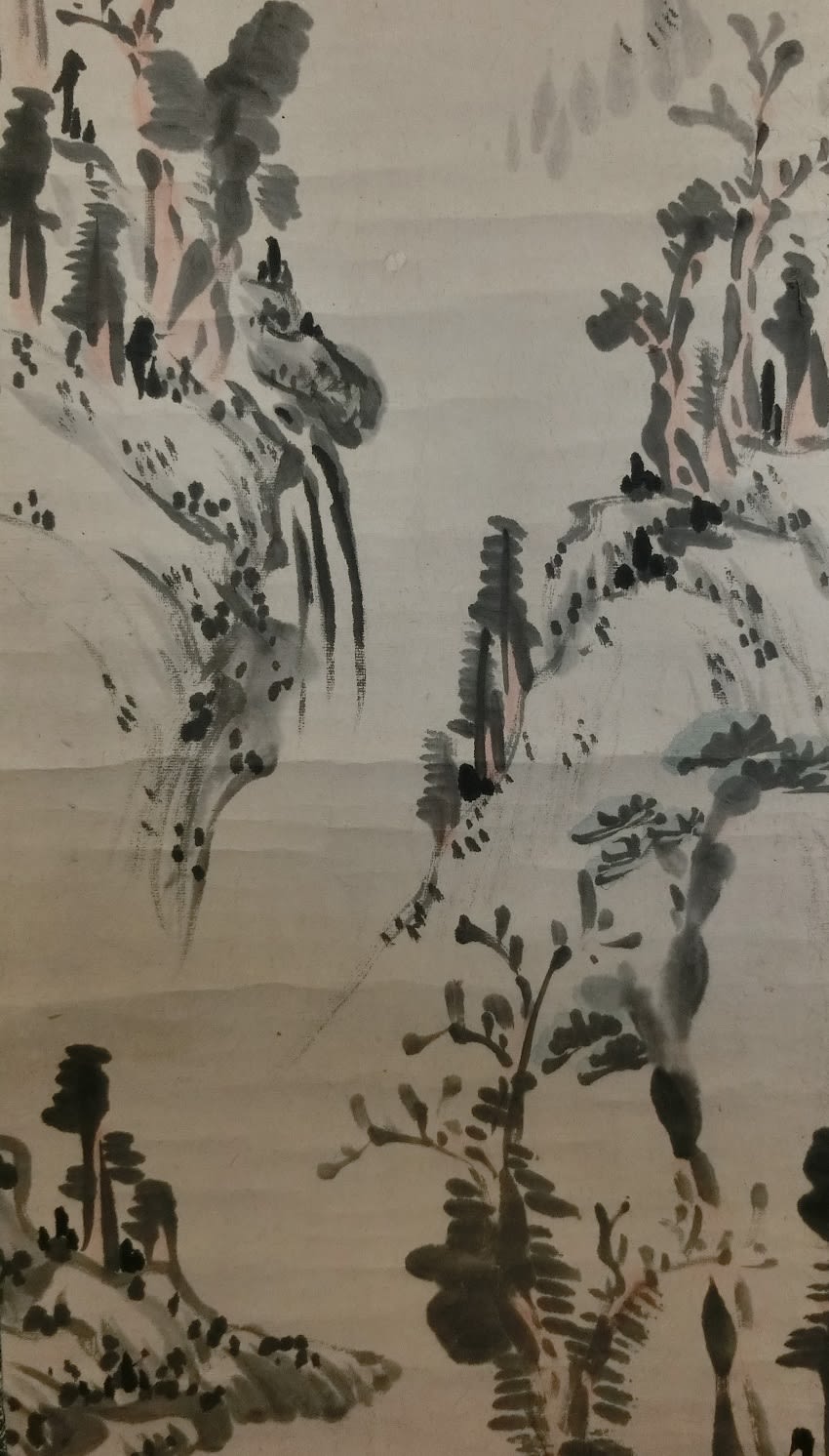

浅絳山水画賛 伝佐久間象山筆

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1760*横320 画サイズ:縦1140*横230

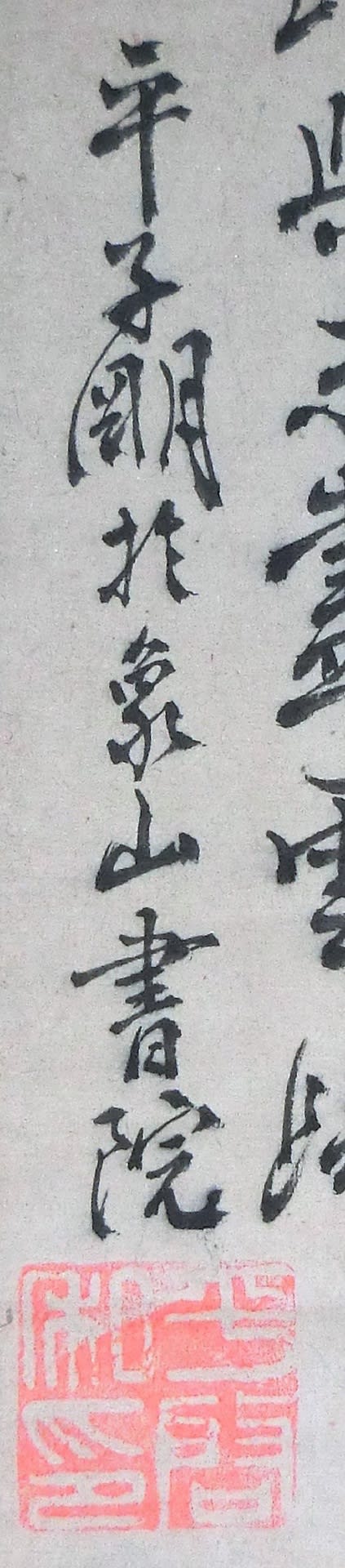

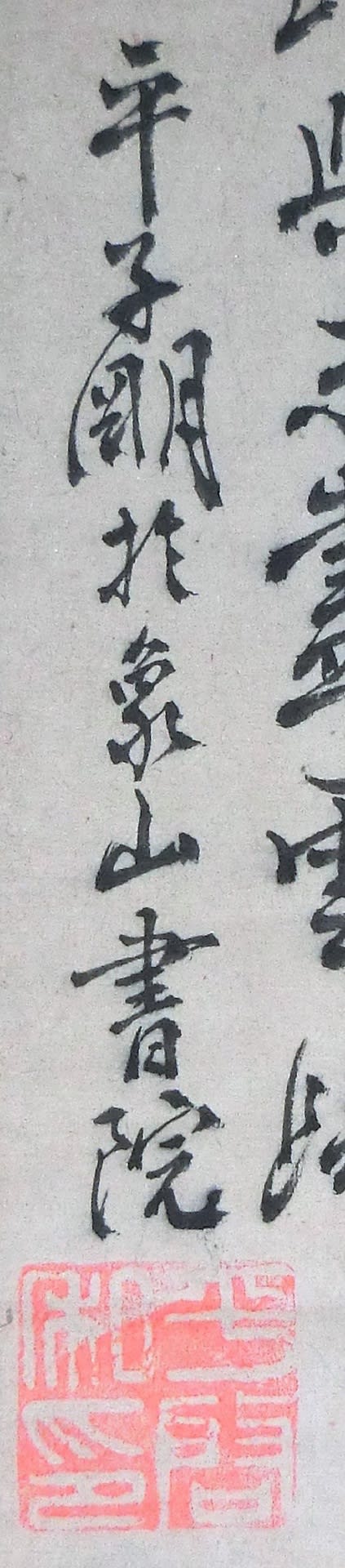

「獨往対幽寂 風露凄将寒 古道一亭静 □山千樹殷 勝踐興未畫 雲帰夕陽残 平子□於象山書院 押印」

意味は浅学ゆえ不詳です。

*******************************

佐久間 象山(さくま しょうざん/ぞうざん):江戸時代後期の松代藩士、兵学者・朱子学者・思想家。松代三山の一人。通称は修理(しゅり)、諱は国忠(くにただ)、のちに啓(ひらき)、字は子迪(してき)、後に子明(しめい)と称した。位階は贈正四位。象山神社の祭神。象山神社の隣が生家で、長野県の史跡に指定されている。

和歌や漢詩、書画に長じていた。岸辺成雄著『江戸時代の琴士物語』によれば、七絃琴や一絃琴も好んで奏でていたという。

文化8年(1811年)2月28日、信濃松代藩士・佐久間一学国善の長男として信濃埴科郡松代字浦町で生まれる。天保10年(1839年)には江戸の神田お玉ヶ池で私塾「象山書院」を開いているが、ここで象山が教えていたのは儒学だった。

弘化元年(1844年)、オランダ語をはじめ、オランダの自然科学書、医書、兵書などの精通に努めた。これにより主君幸貫から洋学研究の担当者として白羽の矢を立てられ、象山は塾を閉じ江川英龍の下で兵学を学ぶことになる。

元治元年(1864年)、象山は一橋慶喜に招かれて上洛し、慶喜に公武合体論と開国論を説いた。しかし当時の京都は尊皇攘夷派の志士の潜伏拠点となっており、「西洋かぶれ」という印象を持たれていた象山には危険な行動であった(しかも京都の街を移動する時に供も連れなかった)。

7月11日、三条木屋町で前田伊右衛門、河上彦斎等の手にかかり暗殺される。享年54。

*******************************

佐久間象山については小生はよくわかりませんので、「伝」としております。書体は良さそうですが・・。絵のほうはそれほど巧くはないようです。

「天保10年(1839年)には江戸の神田お玉ヶ池で私塾「象山書院」を開いている。・・・・弘化元年(1844年)、象山は塾を閉じ江川英龍の下で兵学を学ぶことになる。」という記事から、落款に「於象山書院」とあることから1839年から1844年にかけての頃の作品と推察されます。

PS.逸話

*************************************

佐久間象山とペリー提督

数百人の武装した海兵隊員を率いてペリーが日本に上陸してきた。みんな見上げるばかりの大男である。通路では、日本のサムライたちが見守っていた。周囲を威圧しながら歩いてきたペリーが、ある武士の前にきたとき、思わず会釈をした。将軍の代理に会ったときでさえ頭を下げなかったペリーが、唯一会釈をしてしまった人物とは、佐久間象山である。

佐久間象山の肖像については、何枚かの写真、肖像画が残されている。見るからに恐ろしい容貌をしている。面長な顔立ち、目は三白眼で底光りしている。身長は五尺七寸(170cm強) と、当時の日本人としては大柄で、いつも黒の服を着ていたという。そのような象山が、居並ぶ武士たちの中から、ぬっと頭一つ抜けだし、鋭い視線で睨みつけていたとしたら、ペリーであっても思わず頭を下げてしまったであろう。

佐久間象山は松代藩士。わずか15石取りの最下級の家柄だった。厳しい身分制度の世において、底辺から抜け出すには学問の道しかなかった。象山は必死に儒学(朱子学)を学び、頭角を現していった。

藩主の真田幸貫が幕府老中になり、海防を担当すると、象山を顧問に起用した。象山は必要性から今度は蘭学を学び、西洋の科学技術を習得していった。オランダ語の原書をもとに、ガラス製造、石灰製造、硝石の精製、ぶどう酒醸造などを実際に行っていった。さらに、日本初の電信機の実験に成功したり、自作大砲の発射実演を行っている。また、1848年にカメラが日本に伝わると、数年後にはそれを手に入れ、自分でカメラを作ってしまった。今伝わる象山の肖像は、そのカメラで撮ったものが元になっている。

まさに、幕末の「平賀源内」である。いや、源内どころか象山自身は、「世界の英傑はナポレオンと象山のみ」と自慢していたという。藩主の真田幸貫も象山を「天下の英雄」とほめている。

しかし、「キズの多い男」だとも言う。キズとは、尊大で自信過剰、人を見下すところがあり、絶えず周囲と波風を立てている点である。そのような象山であるから「ペリーなど何するものぞ」との気迫でにらみ付けていたに違いない。象山は「和魂洋才」(日本人の精神をもち、西洋の学問、科学技術を入れる)を説く。「才」ではまだペリー艦隊にかなわないとしても、精神では負けなかった。その気迫が、ペリーの会釈につながったのならおもしろい。

*************************************

*************************************

佐久間象山と勝海舟、坂本竜馬

象山はその性格から周囲の評判は悪かった。それでも、「英雄の心は英雄が知る」というように、後に時代を動かした英雄たちが象山の私塾に入門してきた。

幕府の勝麟太郎は弟子であるとともに、妹が象山の嫁になっているので義兄弟でもあった。象山とは、号(本名以外の名。ペンネーム)であるが、他に「海舟」という号ももっていた。「強力な海軍で日本を守る」といった思いが感じられる。この「海舟」を弟子の勝麟太郎に贈った。以後、その夢を引き継ぎ、勝海舟は黒船に対抗できるような幕府海軍をつくりあげていった。さらに、勝海舟の弟子が坂本龍馬である。

*************************************

*************************************

佐久間象山と吉田松陰、高杉晋作、伊藤博文、山県有朋ら

また、「象山門下の二虎」と呼ばれる二人の秀才がいる。一人は長州の吉田寅次郎で、後の吉田松陰である。象山の勧めでペリー艦隊に乗り込み、アメリカ密航を企てたが失敗した。後に尊皇攘夷思想の代表的人物になり、安政の大獄で刑死した。

松陰の弟子には、高杉晋作や、初代総理大臣伊藤博文、第3代総理大臣の山県有朋らがいる。もう一人の虎は、長岡の小林虎三郎で、あの「米百俵」のモデルである。

さらに、長岡藩家老の河井継之助(戊辰戦争で日本初の機関銃を使う)、越前の橋本左内(安政の大獄で刑死)、肥後の宮部鼎造(吉田松陰の親友。池田屋事件で新撰組に殺された)、但馬の加藤弘之(東京大学初代総理、総長)らがいる。弟子たちのメンバーをみただけでも、佐久間象山の凄さがわかる。

*************************************

*************************************

佐久間象山と西郷隆盛

ペリー来航で日本中があわてふためいている時、象山は、黒船に対抗して、「 自分なら風船に乗ってワシントンを襲ってやる」といった内容の詩を書いている。まさに風船爆弾の元祖だ。ホラには違いないが過激だ。これは攘夷思想である。ただ、そのためには海外の事情を知らなければならない。海外の技術を知らなければならない。この点で「打ち払ってしまえ」という単純な攘夷とは異なる。

象山の意志が、弟子吉田松陰のアメリカ密航未遂事件となった。密航に失敗し自首した松陰は江戸で取り調べられた後、長州送りになり、牢につながれた。象山も捕らえられ、国もとの松代で蟄居(自宅謹慎)するよう命じられた。蟄居は8年以上におよんだ。この間、象山はオランダ書を読みあさり、洋学をさらに深めた。そして、西欧文明の優秀性を痛感し、これを取り入れなければならないと、積極的な開国主義に傾いていった。

日米修好通商条約の締結、安政の大獄、そして、桜田門外の変で大老・井伊直弼暗殺。時代は激しく動いた。ついに、儒学と洋学の両方に秀でた象山の出番になった。象山を自分の藩に招きたいと長州藩主・毛利慶親や、土佐藩主・山内豊信 は、幕府に赦免を働きかけた。この結果、文久2年(1862)、象山の蟄居が解かれた。

元治元年(1864)3月、京都に滞在する14代将軍徳川家茂 から、象山に対して京都に来るようにと命令が下った。政治の舞台は京都に移っていた。

将軍後見職の一橋慶喜(後、15代将軍)が、京都の攘夷派に対抗するため、開国派の象山を起用した。「開国論」「富国強兵論」「公武合体論」をかかげて象山は奔走した。将軍や一橋慶喜といった幕府首脳や、関白をはじめとする朝廷の高官と会い、薩摩の西郷隆盛、長州の桂小五郎らとも接触した。

西郷隆盛は「もし象山に会って、その意見を聞いてなかったら失敗をしたかもしれない」と語ったという。あの西郷隆盛でさえ象山の影響を受けていたようだ。

*************************************

*************************************

佐久間象山のその後

京都における象山は、まさに絶頂期だった。しかし、目立ちすぎた。尊皇攘夷の過激派が命を狙っていた。気をつけるよう周囲の者が注意しても意に介さず、白馬にまたがり堂々と京の町を歩いた。刺客など何するものぞ。あくまでも自分のスタイルにこだわっていた。そして、元治元年(1864)7月、帰宅途中の路上で、尊皇攘夷派数名に襲われて暗殺されてしまった。

明治まであと4年だった。もし象山が明治まで生きていたとしたら、その学識と、幕府側や薩摩、長州、土佐等にまたがる幅広い人脈から、相当な立場になったかもしれない。しかし、暗殺後、象山を嫌う松代藩は佐久間家を断絶にし、その家名を消し去ってしまった。

今では、佐久間象山の名はあまり知られていない。中学・高校の教科書にもその名は見られないが、幕末・明治維新の原動力になった人材に影響を与えた偉人として注目したい。

*************************************

佐久間象山を調べながら、明治維新前夜の日本人の気概に思いに馳せるのも大切なことです。漫然と過ごす今のサラリーマンには学ぶべきことが多い。

教育や環境は大切なことです。これからの子供らの教育は真剣に考える必要がありますが、まずは遊べや、作れや・・。

施設を見学。

ともかく自然の中で育てるのが基本方針とのこと。

そしてモノづくり、早速ながら小生ののこぎりさばき・・??

この幼稚園でいいでしょう。

さて本日は佐久間象山についてです。

浅絳山水画賛 伝佐久間象山筆

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1760*横320 画サイズ:縦1140*横230

「獨往対幽寂 風露凄将寒 古道一亭静 □山千樹殷 勝踐興未畫 雲帰夕陽残 平子□於象山書院 押印」

意味は浅学ゆえ不詳です。

*******************************

佐久間 象山(さくま しょうざん/ぞうざん):江戸時代後期の松代藩士、兵学者・朱子学者・思想家。松代三山の一人。通称は修理(しゅり)、諱は国忠(くにただ)、のちに啓(ひらき)、字は子迪(してき)、後に子明(しめい)と称した。位階は贈正四位。象山神社の祭神。象山神社の隣が生家で、長野県の史跡に指定されている。

和歌や漢詩、書画に長じていた。岸辺成雄著『江戸時代の琴士物語』によれば、七絃琴や一絃琴も好んで奏でていたという。

文化8年(1811年)2月28日、信濃松代藩士・佐久間一学国善の長男として信濃埴科郡松代字浦町で生まれる。天保10年(1839年)には江戸の神田お玉ヶ池で私塾「象山書院」を開いているが、ここで象山が教えていたのは儒学だった。

弘化元年(1844年)、オランダ語をはじめ、オランダの自然科学書、医書、兵書などの精通に努めた。これにより主君幸貫から洋学研究の担当者として白羽の矢を立てられ、象山は塾を閉じ江川英龍の下で兵学を学ぶことになる。

元治元年(1864年)、象山は一橋慶喜に招かれて上洛し、慶喜に公武合体論と開国論を説いた。しかし当時の京都は尊皇攘夷派の志士の潜伏拠点となっており、「西洋かぶれ」という印象を持たれていた象山には危険な行動であった(しかも京都の街を移動する時に供も連れなかった)。

7月11日、三条木屋町で前田伊右衛門、河上彦斎等の手にかかり暗殺される。享年54。

*******************************

佐久間象山については小生はよくわかりませんので、「伝」としております。書体は良さそうですが・・。絵のほうはそれほど巧くはないようです。

「天保10年(1839年)には江戸の神田お玉ヶ池で私塾「象山書院」を開いている。・・・・弘化元年(1844年)、象山は塾を閉じ江川英龍の下で兵学を学ぶことになる。」という記事から、落款に「於象山書院」とあることから1839年から1844年にかけての頃の作品と推察されます。

PS.逸話

*************************************

佐久間象山とペリー提督

数百人の武装した海兵隊員を率いてペリーが日本に上陸してきた。みんな見上げるばかりの大男である。通路では、日本のサムライたちが見守っていた。周囲を威圧しながら歩いてきたペリーが、ある武士の前にきたとき、思わず会釈をした。将軍の代理に会ったときでさえ頭を下げなかったペリーが、唯一会釈をしてしまった人物とは、佐久間象山である。

佐久間象山の肖像については、何枚かの写真、肖像画が残されている。見るからに恐ろしい容貌をしている。面長な顔立ち、目は三白眼で底光りしている。身長は五尺七寸(170cm強) と、当時の日本人としては大柄で、いつも黒の服を着ていたという。そのような象山が、居並ぶ武士たちの中から、ぬっと頭一つ抜けだし、鋭い視線で睨みつけていたとしたら、ペリーであっても思わず頭を下げてしまったであろう。

佐久間象山は松代藩士。わずか15石取りの最下級の家柄だった。厳しい身分制度の世において、底辺から抜け出すには学問の道しかなかった。象山は必死に儒学(朱子学)を学び、頭角を現していった。

藩主の真田幸貫が幕府老中になり、海防を担当すると、象山を顧問に起用した。象山は必要性から今度は蘭学を学び、西洋の科学技術を習得していった。オランダ語の原書をもとに、ガラス製造、石灰製造、硝石の精製、ぶどう酒醸造などを実際に行っていった。さらに、日本初の電信機の実験に成功したり、自作大砲の発射実演を行っている。また、1848年にカメラが日本に伝わると、数年後にはそれを手に入れ、自分でカメラを作ってしまった。今伝わる象山の肖像は、そのカメラで撮ったものが元になっている。

まさに、幕末の「平賀源内」である。いや、源内どころか象山自身は、「世界の英傑はナポレオンと象山のみ」と自慢していたという。藩主の真田幸貫も象山を「天下の英雄」とほめている。

しかし、「キズの多い男」だとも言う。キズとは、尊大で自信過剰、人を見下すところがあり、絶えず周囲と波風を立てている点である。そのような象山であるから「ペリーなど何するものぞ」との気迫でにらみ付けていたに違いない。象山は「和魂洋才」(日本人の精神をもち、西洋の学問、科学技術を入れる)を説く。「才」ではまだペリー艦隊にかなわないとしても、精神では負けなかった。その気迫が、ペリーの会釈につながったのならおもしろい。

*************************************

*************************************

佐久間象山と勝海舟、坂本竜馬

象山はその性格から周囲の評判は悪かった。それでも、「英雄の心は英雄が知る」というように、後に時代を動かした英雄たちが象山の私塾に入門してきた。

幕府の勝麟太郎は弟子であるとともに、妹が象山の嫁になっているので義兄弟でもあった。象山とは、号(本名以外の名。ペンネーム)であるが、他に「海舟」という号ももっていた。「強力な海軍で日本を守る」といった思いが感じられる。この「海舟」を弟子の勝麟太郎に贈った。以後、その夢を引き継ぎ、勝海舟は黒船に対抗できるような幕府海軍をつくりあげていった。さらに、勝海舟の弟子が坂本龍馬である。

*************************************

*************************************

佐久間象山と吉田松陰、高杉晋作、伊藤博文、山県有朋ら

また、「象山門下の二虎」と呼ばれる二人の秀才がいる。一人は長州の吉田寅次郎で、後の吉田松陰である。象山の勧めでペリー艦隊に乗り込み、アメリカ密航を企てたが失敗した。後に尊皇攘夷思想の代表的人物になり、安政の大獄で刑死した。

松陰の弟子には、高杉晋作や、初代総理大臣伊藤博文、第3代総理大臣の山県有朋らがいる。もう一人の虎は、長岡の小林虎三郎で、あの「米百俵」のモデルである。

さらに、長岡藩家老の河井継之助(戊辰戦争で日本初の機関銃を使う)、越前の橋本左内(安政の大獄で刑死)、肥後の宮部鼎造(吉田松陰の親友。池田屋事件で新撰組に殺された)、但馬の加藤弘之(東京大学初代総理、総長)らがいる。弟子たちのメンバーをみただけでも、佐久間象山の凄さがわかる。

*************************************

*************************************

佐久間象山と西郷隆盛

ペリー来航で日本中があわてふためいている時、象山は、黒船に対抗して、「 自分なら風船に乗ってワシントンを襲ってやる」といった内容の詩を書いている。まさに風船爆弾の元祖だ。ホラには違いないが過激だ。これは攘夷思想である。ただ、そのためには海外の事情を知らなければならない。海外の技術を知らなければならない。この点で「打ち払ってしまえ」という単純な攘夷とは異なる。

象山の意志が、弟子吉田松陰のアメリカ密航未遂事件となった。密航に失敗し自首した松陰は江戸で取り調べられた後、長州送りになり、牢につながれた。象山も捕らえられ、国もとの松代で蟄居(自宅謹慎)するよう命じられた。蟄居は8年以上におよんだ。この間、象山はオランダ書を読みあさり、洋学をさらに深めた。そして、西欧文明の優秀性を痛感し、これを取り入れなければならないと、積極的な開国主義に傾いていった。

日米修好通商条約の締結、安政の大獄、そして、桜田門外の変で大老・井伊直弼暗殺。時代は激しく動いた。ついに、儒学と洋学の両方に秀でた象山の出番になった。象山を自分の藩に招きたいと長州藩主・毛利慶親や、土佐藩主・山内豊信 は、幕府に赦免を働きかけた。この結果、文久2年(1862)、象山の蟄居が解かれた。

元治元年(1864)3月、京都に滞在する14代将軍徳川家茂 から、象山に対して京都に来るようにと命令が下った。政治の舞台は京都に移っていた。

将軍後見職の一橋慶喜(後、15代将軍)が、京都の攘夷派に対抗するため、開国派の象山を起用した。「開国論」「富国強兵論」「公武合体論」をかかげて象山は奔走した。将軍や一橋慶喜といった幕府首脳や、関白をはじめとする朝廷の高官と会い、薩摩の西郷隆盛、長州の桂小五郎らとも接触した。

西郷隆盛は「もし象山に会って、その意見を聞いてなかったら失敗をしたかもしれない」と語ったという。あの西郷隆盛でさえ象山の影響を受けていたようだ。

*************************************

*************************************

佐久間象山のその後

京都における象山は、まさに絶頂期だった。しかし、目立ちすぎた。尊皇攘夷の過激派が命を狙っていた。気をつけるよう周囲の者が注意しても意に介さず、白馬にまたがり堂々と京の町を歩いた。刺客など何するものぞ。あくまでも自分のスタイルにこだわっていた。そして、元治元年(1864)7月、帰宅途中の路上で、尊皇攘夷派数名に襲われて暗殺されてしまった。

明治まであと4年だった。もし象山が明治まで生きていたとしたら、その学識と、幕府側や薩摩、長州、土佐等にまたがる幅広い人脈から、相当な立場になったかもしれない。しかし、暗殺後、象山を嫌う松代藩は佐久間家を断絶にし、その家名を消し去ってしまった。

今では、佐久間象山の名はあまり知られていない。中学・高校の教科書にもその名は見られないが、幕末・明治維新の原動力になった人材に影響を与えた偉人として注目したい。

*************************************

佐久間象山を調べながら、明治維新前夜の日本人の気概に思いに馳せるのも大切なことです。漫然と過ごす今のサラリーマンには学ぶべきことが多い。

教育や環境は大切なことです。これからの子供らの教育は真剣に考える必要がありますが、まずは遊べや、作れや・・。