茶事で重宝がられる(掛け)花入れに「蹲」という小さめの花入れの作品群があります。利休が用いたとされますが、伝世品などは美術館に所蔵され、鎌倉から室町・桃山時代の優品は数百万の評価となることもあります。

丹波の鉄漿壺と信楽などの蹲は日本の花入の双璧と呼んでいいのでしょう。

本日の作品は現代作の「蹲」ですが、これを参考にして「蹲」を学習してみました。

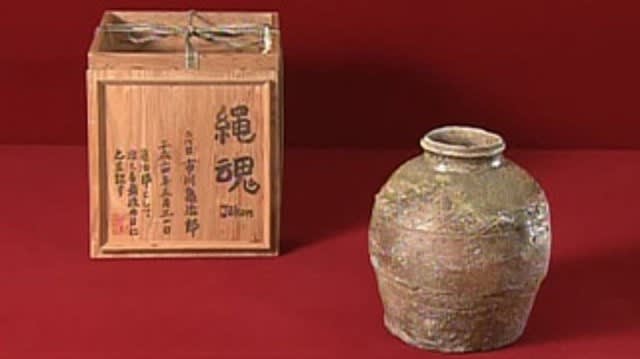

信楽 蹲(桧垣文掛花入)

合箱

口径35*胴径110*底径*高さ120

この作品は「時代もの」、「古いもの」と称した上で、さも古物の作品にみせかけてのインターネット上で出品された作品です。現代ものとしてはいい作品なのでしょうが、高値となったり、値段をつり上げるたりすると悪質な出品となります。

***************************************

蹲(うずくまる):花入に転用された壺です。古信楽や古伊賀のものが有名ですが、備前や唐津にも蹲の小壺が伝世します。

名の由来は人が膝をかかえてうずくまるような姿からきています。もともとは穀物の種壺や油壺として使われた雑器を、茶人が花入に見立てたものです。文献によれば江戸時代に入ると蹲という呼称が定着しています。なお信楽の蹲は古いもので鎌倉末~室町時代から伝世しています。

おおむね20cm前後の小壺で、掛け花入れ用の鐶(かん:環状の金具)の穴があいているものもあります。そこに金具を入れて壁に掛けて使われるわけです。形は背が低くずんぐりとしており、胴が張り出しています。丈の詰まったものが一般的に見られる形となります。作品の表面は、紐作りの段によって微妙に波打っています。

灰のかぶったところには焦げと自然釉が、灰のない部分には緋色が出ています。選ぶさいには焼き締めならではの肌の表情、全体の形を見るとよいとされます。侘びた風情と愛嬌のあるずんぐりした姿が蹲の魅力といえます。肩から丸みをもって膨らみ胴が張ったもの、高さと胴の径が同じくらいの長さで丸みのある器形がよいとsれています。

***************************************

「蹲」の製作年代や良し悪しを決めるにはいくつかの特徴を掴む必要があります。

まずはその特徴ある「口縁」です。現代ものはちょっときれいすぎますが、良くできています。

***************************************

蹲の口作り:蹲の口は特徴的なものといえる。段が入り二重口といいます。現代作品ならば装飾かもしれませんが、当時はこの二重口が必要だった理由があります。

蹲はもともと日用雑器であり、乾燥させた穀物を貯蔵したら首に縄を巻き付け、そのまま背負って運ぶこともあれば、吊るして天日干ししたとも言われます。縛ればまとめて小壺を運ぶことも出来たでしょうし、吊るせば穀物を狙う鼠などの害を避けられます。または木蓋をして縄をくくり付けるためのものという説もあります。しかしその用途であれば、四耳壺(しじこ)や茶入に見られるような「耳」の方が縄をくくり付けやすいでしょう。縄を締めずとも二重口が取手になって持ちやすいです。

いずれにせよ実用性を重視した作りになっているのは確かです。そして実用的な二重口は、口縁部の装飾としても美しく口縁部にメリハリが出ます。紐をしめて運び、また壺を吊るしている中世の人々を想像しながら選ぶのも楽しい器です。

***************************************

本作品は焼成に際してか、意図的になのか、大きく口縁が歪んでいます。ただこれだけしっかりしていれば日常品として使用できる作行です。

次に「桧垣文」です。「桧垣文」の有無で大きく評価が違うとされますが、当方では一概にそう判断はできないと考えています。

下記の記事を踏まえて、よく真似ています。

**************************************

檜垣文:作品の肩回りには二本の平行線の中に「×」印が刻まれています。こうした模様を檜垣文(ひがきもん)といいます。真作は不揃いですがヘラ目に勢いがあります。檜垣文は室町時代の作に多くみられます。その後は次第になくなっていった文様です。ただ現代作品にはよく見られる装飾で、信楽の1つの特徴的な文様といえるでしょう。

檜(ひのき)で作った垣根の形にちなんでこう呼ばれます。なお、檜は香りもよく高級木材として知られます。また檜を神聖視する習慣もありますし、垣根は居住空間を外敵から守るものです。よって檜垣文は当時の人々の神聖なお守りであり、無病息災や魔除け、安全・豊作祈願の思いが込められていたのかもしれません。

**************************************

次に底の「下駄印」ですが、これはない作品も多くあり、真贋の大きは決め手にはなりません。

**************************************

下駄印:蹲は高台を持たずベタ底ですが、中には凹凸のある作例があります。これは下駄の歯に見えることから下駄印(げたいん)と呼ばれます。下駄印が凹んだものを「入り下駄」、凸のものを「出下駄」といいます。

これは作品をロクロ引きするさいに、中心がずれないよう固定した跡といわれます。こうするとロクロからの離れもよく、焼成しても底に隙間ができるのでくっつきにくくなります。下駄印も二重口と同様、実用的な作りが装飾として見どころになった一例といえます。

**************************************

信楽や伊賀の作品をはじめ、備前や唐津などそれぞれの土味を活かした作品が作られています。その独特の形と表情を楽しめるのが「蹲」の作品です。

信楽の「蹲」では古信楽の壺と同様に「飛び出ている長石」、「木節によって穴のあいた地肌、ビスケット肌」、「淡いグリーンの自然釉と焦げ、そして判対面の緋色」も特徴となります。

さてなんでも鑑定団に贋作が出品さていましたので参考としましょう。

参考作品

古信楽 蹲の壺 評価金額3000円

なんでも鑑定団出品作 2016年12月6日放送

「偽物なのだが、ではどこが悪いかというとちょっと考えてしまう程よくできている。しかし肩の檜垣文はなよなよと書かれている。本物はぎゅっぎゅっと彫ってある。それから口が弱い。荒縄で縛って軒にぶら下げるのだが、依頼品の口では縄から抜けてしまう。高台に下駄印がある。本来下駄印というのはろくろの上に土を置いたときにホゾの穴の中に土がめり込んで、もっとくっきりでなければいけない。全体に良く作られているが、弱い。室町時代の蹲の古い壺であれば最低でも500万円はする。」という評です。

さらには下記の作品もあります。

参考作品

古信楽 蹲の壺 評価金額500円

なんでも鑑定団出品作 2015年4月7日放送

「偽物というより、新しく作られた壺。もし本物なら室町時代の信楽の蹲の壺といって一千万円はする。依頼品は椿一輪など活けて楽しむには良いのではないか。」という評。

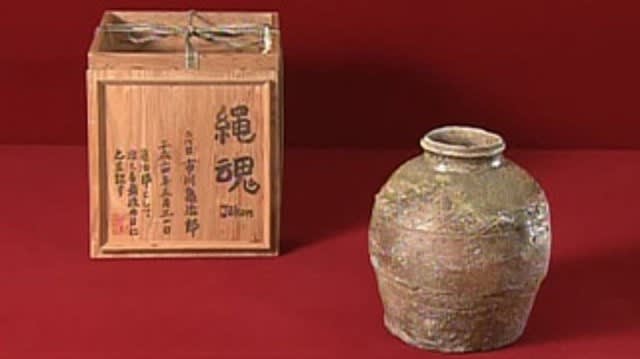

真作としては下記の作品があります。

参考作品

古信楽 蹲の壺 評価金額3500万

なんでも鑑定団出品作 2018年2月27日放送

「室町時代中期に焼かれた種壺と呼ばれる生活雑器の壺。つくねんとした寂しさ、ふてぶてしい安定感、こういった点が侘茶の精神に適って珍重された。蹲は1725年に近衛家の要人の茶会日記に出てくるのが最初。そのため使われたのは江戸期に入ってからと考えられる。輪積み成形で立ち上げ、口がやや外に開いている。その口が窯の中の高温でへたっている。そこに土が落ちてそのまま焼き付いていて躍動感がある。表は非常に静かな雰囲気だが、裏を見ると信楽特有の長石が粒々と口を出して、そこになぜか箆目がある。表と裏で静と動の違いになっている。「昭和廿二年山中兵右ヱ門氏ヨリ頂戴ス」と箱書きがある。山中は滋賀県日野町の豪商。山中家にあったということが名品の証明になる。

」さらには

参考作品

古信楽 蹲の壺 評価金額1500万円

なんでも鑑定団出品作 2013年5月28日放送

「室町時代中期に作られた古信楽の壺。人がうずくまっているような形に見えることから茶人たちが「蹲」と呼んで大切にした。もとは種や油を入れた物だが、桃山時代に千利休が茶室の花生けとして取り上げた。窯の中でふった灰が融けてビードロになっている。肩の部分の檜垣紋は昔の人が中に入れた物を守る結界として書いたのではないか」

参考作品

古信楽 蹲の壺 評価金額500万円

なんでも鑑定団出品作 2013年12月10日放送

「室町時代中期に焼かれた古信楽・檜垣文・蹲の壺に間違いない。檜垣文と窯印の力強さ、釉薬と土肌・石のせめぎあい、置いて見ると小さいながらふてぶてしく、梃子でも動かないという風情。古信楽は千利休が茶室の掛け花活けにとりあげたため、ほとんどが柱に掛けるように穴があけられている。ところが依頼品はまったくの無傷。農家の土間に転がっていたそのまま。中に何か入っているので調べたら植物の種の粉末だった。500年間そのままで伝わったことがわかる。新発見といえる。」

良く解りにくい評価ですが、伝世品は高いということでしょうか? 作行の違いもわかりにくいですね。

そこで美術館所蔵の作品を観てみましょう。

やはり風格が違います。本日の作品は現代作ゆえこれらの真作には遠く及びません。

丹波の鉄漿壺と信楽などの蹲は日本の花入の双璧と呼んでいいのでしょう。

本日の作品は現代作の「蹲」ですが、これを参考にして「蹲」を学習してみました。

信楽 蹲(桧垣文掛花入)

合箱

口径35*胴径110*底径*高さ120

この作品は「時代もの」、「古いもの」と称した上で、さも古物の作品にみせかけてのインターネット上で出品された作品です。現代ものとしてはいい作品なのでしょうが、高値となったり、値段をつり上げるたりすると悪質な出品となります。

***************************************

蹲(うずくまる):花入に転用された壺です。古信楽や古伊賀のものが有名ですが、備前や唐津にも蹲の小壺が伝世します。

名の由来は人が膝をかかえてうずくまるような姿からきています。もともとは穀物の種壺や油壺として使われた雑器を、茶人が花入に見立てたものです。文献によれば江戸時代に入ると蹲という呼称が定着しています。なお信楽の蹲は古いもので鎌倉末~室町時代から伝世しています。

おおむね20cm前後の小壺で、掛け花入れ用の鐶(かん:環状の金具)の穴があいているものもあります。そこに金具を入れて壁に掛けて使われるわけです。形は背が低くずんぐりとしており、胴が張り出しています。丈の詰まったものが一般的に見られる形となります。作品の表面は、紐作りの段によって微妙に波打っています。

灰のかぶったところには焦げと自然釉が、灰のない部分には緋色が出ています。選ぶさいには焼き締めならではの肌の表情、全体の形を見るとよいとされます。侘びた風情と愛嬌のあるずんぐりした姿が蹲の魅力といえます。肩から丸みをもって膨らみ胴が張ったもの、高さと胴の径が同じくらいの長さで丸みのある器形がよいとsれています。

***************************************

「蹲」の製作年代や良し悪しを決めるにはいくつかの特徴を掴む必要があります。

まずはその特徴ある「口縁」です。現代ものはちょっときれいすぎますが、良くできています。

***************************************

蹲の口作り:蹲の口は特徴的なものといえる。段が入り二重口といいます。現代作品ならば装飾かもしれませんが、当時はこの二重口が必要だった理由があります。

蹲はもともと日用雑器であり、乾燥させた穀物を貯蔵したら首に縄を巻き付け、そのまま背負って運ぶこともあれば、吊るして天日干ししたとも言われます。縛ればまとめて小壺を運ぶことも出来たでしょうし、吊るせば穀物を狙う鼠などの害を避けられます。または木蓋をして縄をくくり付けるためのものという説もあります。しかしその用途であれば、四耳壺(しじこ)や茶入に見られるような「耳」の方が縄をくくり付けやすいでしょう。縄を締めずとも二重口が取手になって持ちやすいです。

いずれにせよ実用性を重視した作りになっているのは確かです。そして実用的な二重口は、口縁部の装飾としても美しく口縁部にメリハリが出ます。紐をしめて運び、また壺を吊るしている中世の人々を想像しながら選ぶのも楽しい器です。

***************************************

本作品は焼成に際してか、意図的になのか、大きく口縁が歪んでいます。ただこれだけしっかりしていれば日常品として使用できる作行です。

次に「桧垣文」です。「桧垣文」の有無で大きく評価が違うとされますが、当方では一概にそう判断はできないと考えています。

下記の記事を踏まえて、よく真似ています。

**************************************

檜垣文:作品の肩回りには二本の平行線の中に「×」印が刻まれています。こうした模様を檜垣文(ひがきもん)といいます。真作は不揃いですがヘラ目に勢いがあります。檜垣文は室町時代の作に多くみられます。その後は次第になくなっていった文様です。ただ現代作品にはよく見られる装飾で、信楽の1つの特徴的な文様といえるでしょう。

檜(ひのき)で作った垣根の形にちなんでこう呼ばれます。なお、檜は香りもよく高級木材として知られます。また檜を神聖視する習慣もありますし、垣根は居住空間を外敵から守るものです。よって檜垣文は当時の人々の神聖なお守りであり、無病息災や魔除け、安全・豊作祈願の思いが込められていたのかもしれません。

**************************************

次に底の「下駄印」ですが、これはない作品も多くあり、真贋の大きは決め手にはなりません。

**************************************

下駄印:蹲は高台を持たずベタ底ですが、中には凹凸のある作例があります。これは下駄の歯に見えることから下駄印(げたいん)と呼ばれます。下駄印が凹んだものを「入り下駄」、凸のものを「出下駄」といいます。

これは作品をロクロ引きするさいに、中心がずれないよう固定した跡といわれます。こうするとロクロからの離れもよく、焼成しても底に隙間ができるのでくっつきにくくなります。下駄印も二重口と同様、実用的な作りが装飾として見どころになった一例といえます。

**************************************

信楽や伊賀の作品をはじめ、備前や唐津などそれぞれの土味を活かした作品が作られています。その独特の形と表情を楽しめるのが「蹲」の作品です。

信楽の「蹲」では古信楽の壺と同様に「飛び出ている長石」、「木節によって穴のあいた地肌、ビスケット肌」、「淡いグリーンの自然釉と焦げ、そして判対面の緋色」も特徴となります。

さてなんでも鑑定団に贋作が出品さていましたので参考としましょう。

参考作品

古信楽 蹲の壺 評価金額3000円

なんでも鑑定団出品作 2016年12月6日放送

「偽物なのだが、ではどこが悪いかというとちょっと考えてしまう程よくできている。しかし肩の檜垣文はなよなよと書かれている。本物はぎゅっぎゅっと彫ってある。それから口が弱い。荒縄で縛って軒にぶら下げるのだが、依頼品の口では縄から抜けてしまう。高台に下駄印がある。本来下駄印というのはろくろの上に土を置いたときにホゾの穴の中に土がめり込んで、もっとくっきりでなければいけない。全体に良く作られているが、弱い。室町時代の蹲の古い壺であれば最低でも500万円はする。」という評です。

さらには下記の作品もあります。

参考作品

古信楽 蹲の壺 評価金額500円

なんでも鑑定団出品作 2015年4月7日放送

「偽物というより、新しく作られた壺。もし本物なら室町時代の信楽の蹲の壺といって一千万円はする。依頼品は椿一輪など活けて楽しむには良いのではないか。」という評。

真作としては下記の作品があります。

参考作品

古信楽 蹲の壺 評価金額3500万

なんでも鑑定団出品作 2018年2月27日放送

「室町時代中期に焼かれた種壺と呼ばれる生活雑器の壺。つくねんとした寂しさ、ふてぶてしい安定感、こういった点が侘茶の精神に適って珍重された。蹲は1725年に近衛家の要人の茶会日記に出てくるのが最初。そのため使われたのは江戸期に入ってからと考えられる。輪積み成形で立ち上げ、口がやや外に開いている。その口が窯の中の高温でへたっている。そこに土が落ちてそのまま焼き付いていて躍動感がある。表は非常に静かな雰囲気だが、裏を見ると信楽特有の長石が粒々と口を出して、そこになぜか箆目がある。表と裏で静と動の違いになっている。「昭和廿二年山中兵右ヱ門氏ヨリ頂戴ス」と箱書きがある。山中は滋賀県日野町の豪商。山中家にあったということが名品の証明になる。

」さらには

参考作品

古信楽 蹲の壺 評価金額1500万円

なんでも鑑定団出品作 2013年5月28日放送

「室町時代中期に作られた古信楽の壺。人がうずくまっているような形に見えることから茶人たちが「蹲」と呼んで大切にした。もとは種や油を入れた物だが、桃山時代に千利休が茶室の花生けとして取り上げた。窯の中でふった灰が融けてビードロになっている。肩の部分の檜垣紋は昔の人が中に入れた物を守る結界として書いたのではないか」

参考作品

古信楽 蹲の壺 評価金額500万円

なんでも鑑定団出品作 2013年12月10日放送

「室町時代中期に焼かれた古信楽・檜垣文・蹲の壺に間違いない。檜垣文と窯印の力強さ、釉薬と土肌・石のせめぎあい、置いて見ると小さいながらふてぶてしく、梃子でも動かないという風情。古信楽は千利休が茶室の掛け花活けにとりあげたため、ほとんどが柱に掛けるように穴があけられている。ところが依頼品はまったくの無傷。農家の土間に転がっていたそのまま。中に何か入っているので調べたら植物の種の粉末だった。500年間そのままで伝わったことがわかる。新発見といえる。」

良く解りにくい評価ですが、伝世品は高いということでしょうか? 作行の違いもわかりにくいですね。

そこで美術館所蔵の作品を観てみましょう。

やはり風格が違います。本日の作品は現代作ゆえこれらの真作には遠く及びません。