高い運賃出して平塚に来たのだから序に茅ヶ崎も廻ることにした。

ガイドブックを眺めても茅ヶ崎は余り見るべきものがない。

ザット歩けばよいかなと思って歩いたが本社宮から鶴嶺八幡宮の道が全く不鮮明。何回か行き止まりの道に入り込んだ。

湘南といえば茅ヶ崎、期待して歩いたが平塚の方が遥かに上、興味が湧かない町だった。

線路の北側を歩いたが、サザンがライブを行うという海岸沿いを歩いた方が面白いのかもしれない。

ラジオで聞いたけど茅ヶ崎に「サザン神社」もあるとか?

茅ヶ崎駅→厳島神社→中央公園→本社宮→鶴嶺八幡宮→参道松並木→南湖の左富士の碑→旧相模川橋脚→今宿バス停

☆厳島神社。ここにも茅の輪くぐりがあった。

☆市役所前で国道1号線の下を潜る大きな地下道。キレイでした。

☆駅近で市役所前の中央公園。広場が大きくとってありイベント会場に?

☆本社宮。中央公園からここまではつまらない道を歩く。変わった名前の神社?

長元3年(1030年)9月に河内国(大阪府羽曳野市)を本拠とする源頼信の子源頼義が下総の乱鎮定の折り、京都にある石清水八幡宮を懐島八幡宮として勧請したのが始まりであるという。後に源氏が現在の場所に分祀した。

天喜3年後(1055年)の前九年の役の際に源頼義が祈願したに勝利を収めると、康平6年(1063年)、戦勝に報いるため懐島八幡宮を鎌倉由比郷に鶴岡八幡宮の前身である元八幡を建立したという。その後、応徳2年(1085年)、源頼義の嫡男である八幡太郎義家が領地を寄進し、懐島郷の隣の浜之郷に鶴嶺八幡宮を創建した。この時期に元八幡の旧社であることから懐島八幡宮は本社宮と改称したという。 ……分かりますか?

☆本社宮から鶴嶺八幡宮までまるで道が分からず。

向こうに見えるお寺が鶴嶺八幡宮の隣の龍善院と思うが行く道が見当たらない。行き止まりを繰り返す。

☆やっと鶴嶺八幡宮に到着。予想より小さい社でした。

鶴嶺八幡宮(つるみね はちまんぐう)は、神奈川県茅ヶ崎市浜之郷にある神社。

相模国茅ヶ崎の総社として往古より八幡信仰の本地として名高い[1]。また鶴嶺八幡宮によると、源氏が関東へ進出する際、創建した最初の氏社という。

☆御神木で源頼義公御手植えの槇? 枯れ木です。

☆本殿前のイチョウの木の下にかわらけ投げ。

「盃に息を吹きかけ、厄割石に当て、割れるとよい」…そうです。

☆巨大なイチョウの木。根回り8.5m、高さ29m

前9年の役の時、源義家(八幡太郎)が御手植えになったもの?

☆鶴嶺八幡宮の800m続く松の参道。江戸時代前期に植えられたもので見事です。

かなり補植しています。

☆800m先の国道1号線に鶴嶺八幡宮の赤い鳥居があった。

☆この交差点に「南湖の左富士の碑」

東海道で左側に富士が見えるのはここと静岡県の吉原の二か所とか。今日は富士が見えなかった。

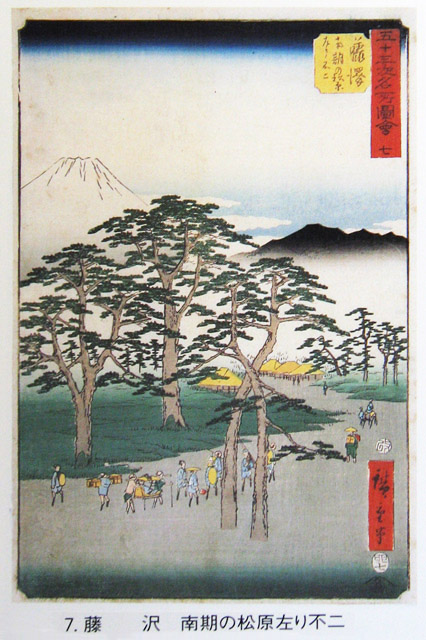

左富士の浮世絵 としては、歌川広重(安藤広重)の五十三次名所図会 藤沢「南湖の松原左富士」と東海道五十三次「吉原左富士」が知られています。

前者は現在「南湖の左富士之碑」と記された記念碑が建ち、茅ヶ崎の景勝地になっています。また、後者の富士市吉原の左富士は、津波などの災害のため 元吉原から本吉原へと内陸側へ場所を移したため、道が北へ曲がり、その結果、富士が街道の左側に見えるようになったということです。

☆国史跡、旧相模川橋脚(実物を模したレプリカ)

関東大震災の際、このような7本の橋脚がこの水田から出現した。

隣の小出川が鎌倉時代は相模川だった?

☆茅ヶ崎駅まで歩いて戻ろうかと思ったが、気力が萎えて近くの今宿バス停に。

☆帰りは茅ヶ崎駅からJR相模線で八王子に。初めてこの線に乗った。

単線だけど乗客はかなり多く、本数も結構出ている。八高線以上です。

茅ヶ崎なら時間的にも武蔵小杉経由より早いかも?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます