09:10「箱根宿」 00:00:00

"東海道を歩く旅" 第6日目は、本陣はふや跡、箱根ホテルからスタートする。

気温2℃、芦ノ湖の空気は凛としている。今日は箱根峠を下って三島そして沼津をめざす。

Navi14-4 芦川入口バス停(右折) 旧道を800mでR1に戻る

箱根宿開設当時、狼退治に投入した二匹の犬を祀った駒形神社がひっそりと在る。

箱根関所を挟んだ宿並みはこの辺りまで続いていたと云う。

箱根で最も古い万治元年(1658年)建立の庚申塔、峠道入口の芦川石仏群だ。

向坂、赤石坂、釜石坂と石畳が続き、挟石坂が箱根峠に向かう最後の坂になる。

Navi14-5 箱根くらかけゴルフ場入口(左折) 旧道を260mでR1に戻る

09:45「箱根峠」 00:35:00

ゴルフ場へと向かうアスファルトが東海道、150mほど急勾配を上ると箱根峠のピーク。

ここが相模と伊豆の国境になる。振り返ると眼下に広がる芦ノ湖。

広重の箱根宿図はここから富士を含めて広角に描いている。

100mほど下ると五差路になった箱根峠交差点。ツーリングのバイクの群れが颯爽と往く。

Navi14-6 芦ノ湖カントリークラブ入口(右折) 旧道を400m

Navi14-7 茨ケ平(斜め左) 旧道を350mでR1に戻る

箱根峠から三島まで延々と続く坂を総じて「西坂」と云う。

茨ケ平から入る甲石坂は箱根竹に覆われている。キセルの管に用いられた竹だ。

Navi14-8 接待茶屋跡(斜め右) 旧道を1.3kmでR1に戻る

10:25「接待茶屋一里塚」 01:15:00

国道1号を450mほど下ると接待茶屋跡の案内板から旧道に入る。

接待茶屋(人馬施行小屋)とは旅人や馬子たちの避難場所、旅人に粥、馬に煮麦が提供された。

そう云えば、中山道和田峠の江戸方にも同様の小屋が復元されていた。

日本橋から二十六番目の接待茶屋一里塚もこの辺りだ。

甲石は、小田原攻めに向かう秀吉が、この岩の上に兜を置き一服したと伝わる。

元々は甲石坂にあったものが移設されている。

石荒坂、大枯木坂を下る。

石畳といっても平石ではない。川原の丸石を跳んで歩くが如く、きつい山下りなのだ。

Navi14-9 国道1号三島市標識(左折) 旧道を650mでR1に戻る

Navi14-10 国道1号108kmポスト(斜め右) 旧道を450mでR1に戻る

11:10「山中城跡」 02:00:00

街道筋に石垣のない出城が史跡公園となっている。

迎え撃つ北条方が築いた山中城は、秀吉軍の総攻撃により半日で落城した。

Navi14-11 山中城口交差点(直進) 旧道を600mでR1に戻る

山中城口交差点から入る石畳の旧道は工事中、やむなく国道1号線を迂回する。

茶畑を背景に富士の高嶺、山を下るにつれて裾野が見えてくる。

Navi14-12 三島スカイウォーク駐車場(左折) 市道を1.1km

11:55「笹原一里塚」 02:45:00

上長坂は篠竹を敷いた道だったと云う。立場があって田楽や餅を商ったそうだ。

日本橋から二十七番目の笹原一里塚は南塚を残すが、すっかり見落としてしまった。

国道1号線を横切った下長坂を通称「こわめし坂」と云う。

あまりの急坂に、背負った米が汗と熱でこわめしになったの謂れに因る。

アスファルト道路だが確かにきつい。原付では上れないのではないだろうか。

Navi14-13 天神社(直進) 旧東海道を1.2km

旧東海道(旧国道1号線)を下っていく。三島市街と鈍く光る駿河湾が見えている。

Navi14-14 坂公民館入口(直進) 市道を160m

Navi14-15 坂幼稚園(斜め右) 題目坂を下る

Navi14-16 市の山新田交差点(右折) 旧東海道を1.7km

Navi14-16-1 箱根旧街道道標(斜め右) 臼転坂250m

臼が転がるほどの坂で臼転坂、緩やかな石畳の道が250mほど残っている。

Navi14-17 箱根路の碑(直進)

13:00「錦田一里塚」 03:50:00

国道1号線に戻って伊豆縦貫自動車道をオーバーパスすると錦田一里塚が在る。

日本橋から二十八番目となる一里塚、榎を生やした両塚が残っている。

Navi15 五本松交差点(斜め左) → <市道> → 東海バス車庫 600m

Navi16 東海バス車庫(直進) → <県道22号> → 三島広小路 1.7km

晒し場があった大場川を新町橋で渡ると東見附跡、ここから三島宿に入って往く。

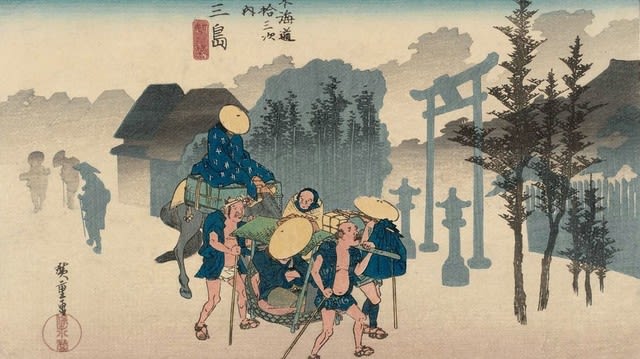

広重は三島宿図を朝靄の三嶋神社鳥居を描いている。

鰻が名物の門前は、朝靄ならぬ香ばしい匂いがたちこめていた。

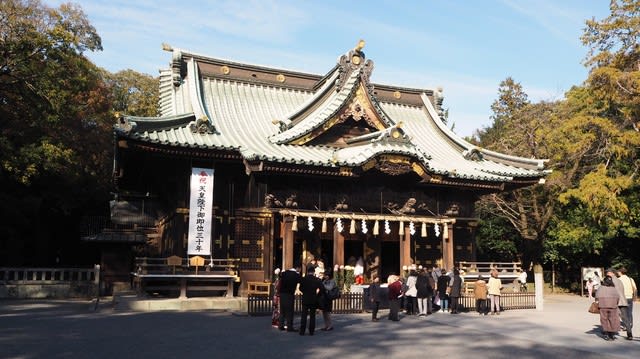

大山祇命と積羽八重事代主神の二神を御祭神とする三嶋大社は伊豆國一宮。

伊豆に流された源頼朝が深く崇敬し、源氏再興の百日祈願をしたところでもある。

13:55~15:00「三島宿」 04:45:00

三島宿の中心は本町交差点辺り。山田園茶舗には樋口本陣の案内板がある。

向かい側(北側)には世古本陣があった。宿場の規模は本陣2、脇本陣3、旅籠74軒だ。

三島広小路駅付近が西見附、江戸時代には火除けの土手が築かれていた。

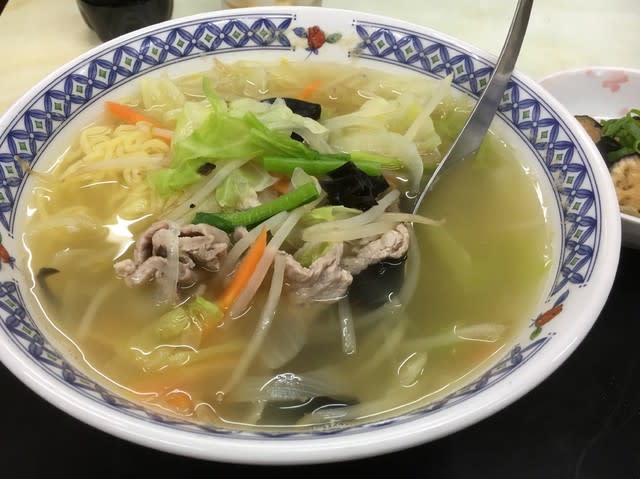

いかにも旧い広小路食堂で街道めし、70代?くらいのお婆ちゃんが切り盛りする。

枝豆とサッポロ黒ラベルで "タンメン" が運ばれるまで結構待った。その分美味しさが増す。

Navi17 三島広小路(直進) → <県道145号> → 東下石田交差点 3.3km

15:25「伏見一里塚」 05:10:00

三島宿を発って1kmほど、千貫桶(境川)は伊豆と駿河の国境となる。

更に0.5km先、日本橋から二十九番目の伏見一里塚、北側玉井寺の塚は原形をとどめる。

南側宝池寺の塚は復元したものだ。

Navi18 東下石田交差点(左折) → <県道380号> → 大手町交差点 2.2km

Navi18-2 西友沼津店先(斜め左) 市道を750mで380号線に戻る

16:05「沼津日枝一里塚」 05:50:00

日本橋から三十里目の沼津日枝一里塚、実は伏見一里塚から3.2kmしか離れていない。

これは沼津宿内に一里塚を築くのを避けたことによる。

Navi18-3 川廓通り道標(斜め左) 市道を270m

Navi19 大手町交差点(左折) → <県道159号> → 通横町交差点

16:20「沼津宿」 06:05:00

川廓通りで沼津城(三枚橋城)の東から南へ舐める様に歩いて宿場の中心へ出る。

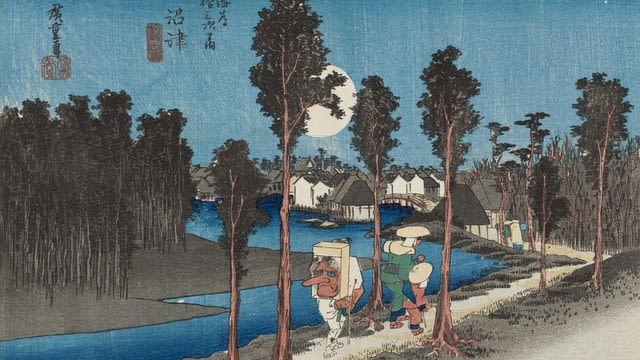

広重の描いた沼津宿図は、三枚橋を遠景とした鹿野川の黄昏の情景。

城下町らしく3度鉤状に角を巡って清水本陣跡、広重の絵図のとおり黄昏の宿着だ。

Navi20 通横町交差点(右折) → <県道160号> → 浅間町交差点 0.5km

Navi20-2 肉の子安前(左折) 270m

沼津宿の規模は本陣3、脇本陣1、旅籠55軒、火災と戦災で旧い遺構は残っていない。

本陣3軒並んだ本町通り、シャッター商店街の様相を呈して閑散としていた。

東海道を歩く第6日目は、箱根峠からの西坂を、石畳の旧道と国道1号線で下りてきた。

箱根宿から伊豆國の三島宿、さらに駿河國の沼津宿まで、6時間05分の行程となった。

次回からは駿河湾に沿って西進する。富士山はどんな表情を見せてくれるだろう。

箱根宿~三島宿~沼津宿 20.6km