昨日(2月18日)、拙寺ブログを訪問された方が11089人となっていました。特に、○○さんからのメールの内容は、三重県人(私だけかも知れませんが)の「驚き」は大きくアクセス回数も最多。後にいただいた○○さんのメールには、阿弥陀様の前でご自分の領解(りょうげ)を述べた後、浅井成海先生がコメント。つまり、発表者のお話を、仏法に照らし合わせて解説されたという事になる。言葉がありません。

さて、昨日「顔」のお話。そこで、その続編を。

親鸞聖人には、「聖人三御影」と称する三つの御影がある。

一つ目は、聖人70歳前後のお姿、つまり「鏡の御影」。

二つ目は「安城(あんじょう)の御影」。この御影は、聖人が83歳の時に描かれたもの。鎌倉時代の肖像画(似せ絵と呼んだ)は、写実性が高いことが特徴。聖人は、この83歳の自分自身の姿を、関東時代の直弟子の一人であった「専信房専海」にお与えになった。関東の人々に、83歳の自己を見せようとされたと解釈して間違いないであろう。

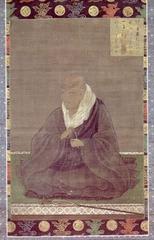

三つ目が、タイトルの「熊皮の御影(奈良国立博物館蔵)」。製作年代は、聖人没後50年程経過した南北朝時代。この御影の原画が、先ほど述べた「安城の御影」。しかし、あきらかに違う点がある。

それは、お顔が極めて荒々しく感じられ、まるで武士の顔と表現した方が相応しいとさえ思えてくる。そんなお顔で、熊皮の敷物にどっかりと座っておられる。この「熊皮の御影」の作者は、浄賀という絵師。彼は、報恩講に際して本堂南余間におかけする親鸞絵伝(正式には、親鸞聖人伝絵)の作者でもある。その彼が、描いたのが「熊皮の御影」。「安城の御影」を参考にして描いたと思われる。

しかしである。「安城の御影」という正確な親鸞聖人83歳のお姿が、戦闘的なお顔の「熊皮の御影」に書き直されていることに衝撃を受けるのである。普通、人間の思い出は記憶となり美化されていくのもである。そして、伝説となり偶像化されていく。これが自然の成り行き。この「熊皮の御影」は、逆である。荒々しいお顔に描かれている。誰がみても、親鸞聖人の壮年期のお姿であろうと判断する。おそらく50歳前後のお顔?ここに、事実が浮かび上がるのである。親鸞聖人が、関東を後にされたのは60歳前後と言われている。つまり、関東の多くの門徒達が知っている親鸞聖人のお顔は、42歳から60歳前後のお顔ということになる。勿論、京都にお帰りになった親鸞聖人を訪ねてこられた人々はいる。それは、当然の如くに少数である。関東の時代の親鸞聖人は、正確には不明と言う以外はないが、少なくても「いし、かわら、つぶてのごとくなるわれら」と呼ばれた親鸞聖人のお言葉から推察すれば、関東の人々の心に残る親鸞聖人像は、「いし、かわら」と呼ばれ、さげすまれてきた自分達を、「われら」と限りない慈悲を持って言われた親鸞聖人のお姿しかない筈である。親鸞聖人没後、50年近くたとうとも、関東の人々の心に生き続けた親鸞聖人像は83歳の親鸞聖人像とは違ったものであったに違いない。つまり、「熊皮の御影」とは、関東の人々の要請により描かれたものといえるだろう。

ここで、昨日のリンカーンの言葉を思い出してみよう。「人生を刻み込んだ顔」とは、人々の心にいつまでも残るものなのである。

さて、昨日「顔」のお話。そこで、その続編を。

親鸞聖人には、「聖人三御影」と称する三つの御影がある。

一つ目は、聖人70歳前後のお姿、つまり「鏡の御影」。

二つ目は「安城(あんじょう)の御影」。この御影は、聖人が83歳の時に描かれたもの。鎌倉時代の肖像画(似せ絵と呼んだ)は、写実性が高いことが特徴。聖人は、この83歳の自分自身の姿を、関東時代の直弟子の一人であった「専信房専海」にお与えになった。関東の人々に、83歳の自己を見せようとされたと解釈して間違いないであろう。

三つ目が、タイトルの「熊皮の御影(奈良国立博物館蔵)」。製作年代は、聖人没後50年程経過した南北朝時代。この御影の原画が、先ほど述べた「安城の御影」。しかし、あきらかに違う点がある。

それは、お顔が極めて荒々しく感じられ、まるで武士の顔と表現した方が相応しいとさえ思えてくる。そんなお顔で、熊皮の敷物にどっかりと座っておられる。この「熊皮の御影」の作者は、浄賀という絵師。彼は、報恩講に際して本堂南余間におかけする親鸞絵伝(正式には、親鸞聖人伝絵)の作者でもある。その彼が、描いたのが「熊皮の御影」。「安城の御影」を参考にして描いたと思われる。

しかしである。「安城の御影」という正確な親鸞聖人83歳のお姿が、戦闘的なお顔の「熊皮の御影」に書き直されていることに衝撃を受けるのである。普通、人間の思い出は記憶となり美化されていくのもである。そして、伝説となり偶像化されていく。これが自然の成り行き。この「熊皮の御影」は、逆である。荒々しいお顔に描かれている。誰がみても、親鸞聖人の壮年期のお姿であろうと判断する。おそらく50歳前後のお顔?ここに、事実が浮かび上がるのである。親鸞聖人が、関東を後にされたのは60歳前後と言われている。つまり、関東の多くの門徒達が知っている親鸞聖人のお顔は、42歳から60歳前後のお顔ということになる。勿論、京都にお帰りになった親鸞聖人を訪ねてこられた人々はいる。それは、当然の如くに少数である。関東の時代の親鸞聖人は、正確には不明と言う以外はないが、少なくても「いし、かわら、つぶてのごとくなるわれら」と呼ばれた親鸞聖人のお言葉から推察すれば、関東の人々の心に残る親鸞聖人像は、「いし、かわら」と呼ばれ、さげすまれてきた自分達を、「われら」と限りない慈悲を持って言われた親鸞聖人のお姿しかない筈である。親鸞聖人没後、50年近くたとうとも、関東の人々の心に生き続けた親鸞聖人像は83歳の親鸞聖人像とは違ったものであったに違いない。つまり、「熊皮の御影」とは、関東の人々の要請により描かれたものといえるだろう。

ここで、昨日のリンカーンの言葉を思い出してみよう。「人生を刻み込んだ顔」とは、人々の心にいつまでも残るものなのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます