2017/04/09(日)曇りのち晴れ 本日の歩行数32,000歩強

AM8:30発の新快速に乗るべく女3・男1で大阪駅8番線に上がるも、ひとつ前の電車が15分余りの遅れとなり、ほとんどくっついて入って来るようですが、一つ前の電車に乗り込みます。

余り近くまで行って乗り替えると長く待つことになり、草津駅で乗り換える事にします。

後の新快速を見送り、近江八幡まで行くと、Sさんが乗り込んで来て、合流します。

安土駅に予定通り到着し、女3・男1でスタートします。

駅前の案内所で、大きめの地図を頂き、歩き始めます。

地図の道案内では、城跡の受付に直接行く様に成って居ますので、別のコースを使います。

細い道を歩いて居ると、下水のマンホール蓋に寛永通宝などが描かれて居る物が有り、道を変えて良かったと思います。

集落の中に有る、正覚寺に立ち寄り、お寺の方と少しだけお話をします。

集落の中には色んな花が植えられ、鮮やかな青のムスカリとラッパ水仙です。

その他にも、青や黄色の花が咲いて居ました。

県道2号線の下豊浦北交差点の手前で、ぼうや地蔵堂を右に見ます。

交差点をを真っ直ぐ北に進み、しばらくすると、新宮神社が見えてきます。

神社の手前の桜が美し̪い。

新宮神社の石の鳥居です。

神社を覗くと、藁ぶきの様な屋根の見える舞台が見えます。

右の外れに、竹相撲奉納記念碑と書かれた石碑が立っています。

屋根の下に入ると、大きな額に竹を押しあう絵がかかっています。

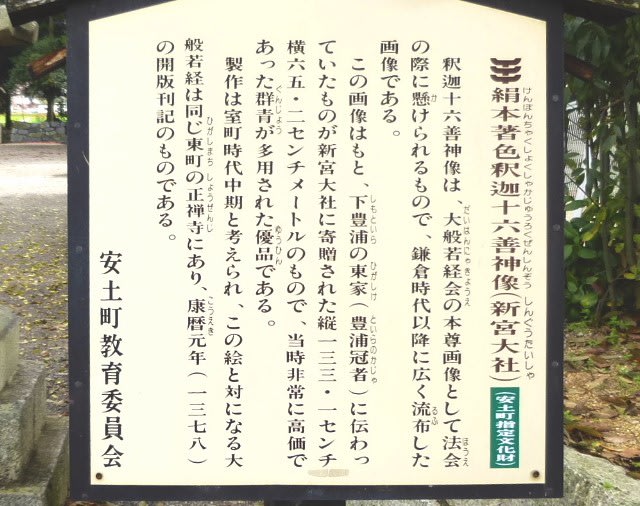

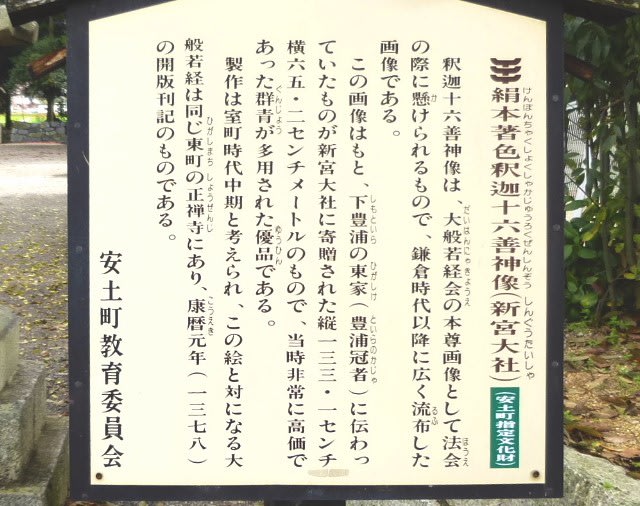

新宮神社の延喜が書かれています。

来た道を進み、広い道を右に曲がると、突き当たりの手前に百々橋が見えます。

橋を渡ると勝手の表門かと思われる、急な石段が続く場所に出ます。

ここからは登れないようなので、道路沿いに受付に向かいます。

途中石組みが沢山有り、城の大きさを感じます。

受付のある入り口に到着し、入場料の700円を支払い、中に入ります。石段は、いずれも急な段で、片道30分以上かかります。

三重塔が見えています。

山門に仁王像が立っています。

信長公本廟まで行き下りに入ります。

少し外れた場所に、桜が咲いて居ます。

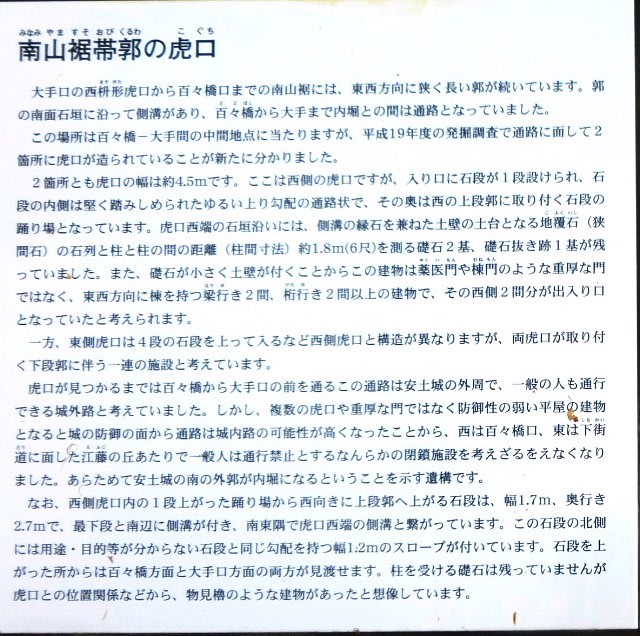

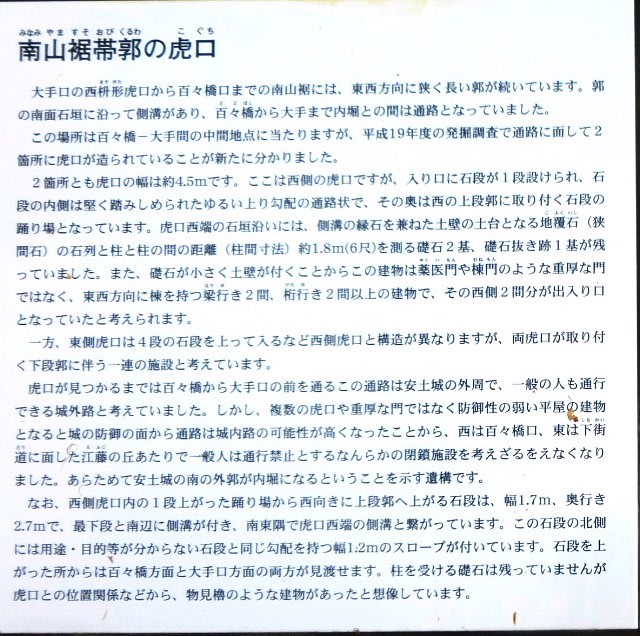

石塁と大手三門の説明です。

安土城考古博物館の道標が立っています。

左奥に見える建物なのでしょう。

JRの電車からも見える、安土城址の看板です。

ここで、安土城址は終わりとなり、JRの線路の下を潜り、文芸の郷に向かいます。

芝生広場で、ランチタイムを取るべく回り道をしましたが、雨上がりで、芝が濡れており椅子を探しランチにします。

桜の花は、至る所に咲いて居ます。

旧安土巡査駐在所の建物が残されています。

ランチタイムを終了し、作業小屋の藁ぶき屋根に向かいます。

屋根には苔が生えています。

旧柳原学校校舎が残って居ます。

表を通り、回り込むと信長の館に入ります。

建物一杯に、安土城の天守を再請させて居ます。

大きな日時計が北に向いて立っています。

山肌が山崩れかと思うような、瓢箪山古墳への工事後を見ながら、足元の菜の花を見ます。

ここから、近江八幡まで歩いていきます。

安土駅の工事現場です。

駅前から真っ直ぐの道で行けるのに、左手に道標が見え、回り道をしてしまいます。

浄厳院へ足を向けます。

山門を潜り、中に入ります。

大勢の人が何か忙しそうに働いています。明日から春季法要が始まるのだそうです。

重要文化財の本堂にも沢山の人が上がり、掃除や飾り付けに精を出しています。

鐘楼もかなり立派なものです。

不動堂の説明です。

浄厳院を出て、JRの線路を潜り、北へ向かって歩きます。

途中で、三輪明神が祭られているのを見ます。

薬師如来の石碑が建つ神社です。

県道2号線に入り、延々と歩きます。

蛇砂川の後ろに八幡山が見えています。

音羽町・音羽町南と過ぎ、出町の交差点を右に取り、八幡さんの境内まで進みます。

鳥居をくぐると、堀端の桜が美しいです。

更に進むと、老若男女問わず、明日からの春季法要(八幡祭り)の為の松明等の作成に汗しています。

古いお店の前のご神木にも飾りがついています。

玄関先には、サンシュウの花と木蓮の花が競争しています。

八幡祭りの看板の立つ、山門を潜って、お参りします。

本殿前でお参りします。

ロープウエーに乗り込み山頂(八幡城̪跡)に上がります。

山上駅から、コンクリートの道をたどってさらに上を目指します。

山上広場からは、琵琶湖の西側を見る事が出来ます。

一息ついて、さらに上に上り、東の安土山等を眺めます。

八幡山(三等三角点:点名:八幡 271.76m)の案内です。

願掛けのお札を収めて有ります。

下りに入り、ロープウエーの乗り場を覗きます。

下りの道の傍にも、石垣が見えます。

八幡山のハイキングコースです。

神社の境内に着き、祭りの準備を見ます。

大きな松明が立っています、まだまだ沢山立つ様です。

JRの駅まで先程入って来た道を遡り、国道を渡りJRの駅に向かいます。

タイミングよく新快速の発車時間に近く到着です。四人が一斉に座る事が出来、大阪駅まで楽に帰る事が出来ました。

おかげさまで、天気の方は電車を降りてから乗るまでには、一滴の雨も降らず、却って暑いぐらいの気候で過ごせました。

AM8:30発の新快速に乗るべく女3・男1で大阪駅8番線に上がるも、ひとつ前の電車が15分余りの遅れとなり、ほとんどくっついて入って来るようですが、一つ前の電車に乗り込みます。

余り近くまで行って乗り替えると長く待つことになり、草津駅で乗り換える事にします。

後の新快速を見送り、近江八幡まで行くと、Sさんが乗り込んで来て、合流します。

安土駅に予定通り到着し、女3・男1でスタートします。

駅前の案内所で、大きめの地図を頂き、歩き始めます。

地図の道案内では、城跡の受付に直接行く様に成って居ますので、別のコースを使います。

細い道を歩いて居ると、下水のマンホール蓋に寛永通宝などが描かれて居る物が有り、道を変えて良かったと思います。

集落の中に有る、正覚寺に立ち寄り、お寺の方と少しだけお話をします。

集落の中には色んな花が植えられ、鮮やかな青のムスカリとラッパ水仙です。

その他にも、青や黄色の花が咲いて居ました。

県道2号線の下豊浦北交差点の手前で、ぼうや地蔵堂を右に見ます。

交差点をを真っ直ぐ北に進み、しばらくすると、新宮神社が見えてきます。

神社の手前の桜が美し̪い。

新宮神社の石の鳥居です。

神社を覗くと、藁ぶきの様な屋根の見える舞台が見えます。

右の外れに、竹相撲奉納記念碑と書かれた石碑が立っています。

屋根の下に入ると、大きな額に竹を押しあう絵がかかっています。

新宮神社の延喜が書かれています。

来た道を進み、広い道を右に曲がると、突き当たりの手前に百々橋が見えます。

橋を渡ると勝手の表門かと思われる、急な石段が続く場所に出ます。

ここからは登れないようなので、道路沿いに受付に向かいます。

途中石組みが沢山有り、城の大きさを感じます。

受付のある入り口に到着し、入場料の700円を支払い、中に入ります。石段は、いずれも急な段で、片道30分以上かかります。

三重塔が見えています。

山門に仁王像が立っています。

信長公本廟まで行き下りに入ります。

少し外れた場所に、桜が咲いて居ます。

石塁と大手三門の説明です。

安土城考古博物館の道標が立っています。

左奥に見える建物なのでしょう。

JRの電車からも見える、安土城址の看板です。

ここで、安土城址は終わりとなり、JRの線路の下を潜り、文芸の郷に向かいます。

芝生広場で、ランチタイムを取るべく回り道をしましたが、雨上がりで、芝が濡れており椅子を探しランチにします。

桜の花は、至る所に咲いて居ます。

旧安土巡査駐在所の建物が残されています。

ランチタイムを終了し、作業小屋の藁ぶき屋根に向かいます。

屋根には苔が生えています。

旧柳原学校校舎が残って居ます。

表を通り、回り込むと信長の館に入ります。

建物一杯に、安土城の天守を再請させて居ます。

大きな日時計が北に向いて立っています。

山肌が山崩れかと思うような、瓢箪山古墳への工事後を見ながら、足元の菜の花を見ます。

ここから、近江八幡まで歩いていきます。

安土駅の工事現場です。

駅前から真っ直ぐの道で行けるのに、左手に道標が見え、回り道をしてしまいます。

浄厳院へ足を向けます。

山門を潜り、中に入ります。

大勢の人が何か忙しそうに働いています。明日から春季法要が始まるのだそうです。

重要文化財の本堂にも沢山の人が上がり、掃除や飾り付けに精を出しています。

鐘楼もかなり立派なものです。

不動堂の説明です。

浄厳院を出て、JRの線路を潜り、北へ向かって歩きます。

途中で、三輪明神が祭られているのを見ます。

薬師如来の石碑が建つ神社です。

県道2号線に入り、延々と歩きます。

蛇砂川の後ろに八幡山が見えています。

音羽町・音羽町南と過ぎ、出町の交差点を右に取り、八幡さんの境内まで進みます。

鳥居をくぐると、堀端の桜が美しいです。

更に進むと、老若男女問わず、明日からの春季法要(八幡祭り)の為の松明等の作成に汗しています。

古いお店の前のご神木にも飾りがついています。

玄関先には、サンシュウの花と木蓮の花が競争しています。

八幡祭りの看板の立つ、山門を潜って、お参りします。

本殿前でお参りします。

ロープウエーに乗り込み山頂(八幡城̪跡)に上がります。

山上駅から、コンクリートの道をたどってさらに上を目指します。

山上広場からは、琵琶湖の西側を見る事が出来ます。

一息ついて、さらに上に上り、東の安土山等を眺めます。

八幡山(三等三角点:点名:八幡 271.76m)の案内です。

願掛けのお札を収めて有ります。

下りに入り、ロープウエーの乗り場を覗きます。

下りの道の傍にも、石垣が見えます。

八幡山のハイキングコースです。

神社の境内に着き、祭りの準備を見ます。

大きな松明が立っています、まだまだ沢山立つ様です。

JRの駅まで先程入って来た道を遡り、国道を渡りJRの駅に向かいます。

タイミングよく新快速の発車時間に近く到着です。四人が一斉に座る事が出来、大阪駅まで楽に帰る事が出来ました。

おかげさまで、天気の方は電車を降りてから乗るまでには、一滴の雨も降らず、却って暑いぐらいの気候で過ごせました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます