2016/05/29(日)曇り時々晴れ 本日の歩行数16,000歩強

大阪駅8:30発の新快速近江塩津行き新快速に乗り込み、10:00集合の彦根駅に向かいます。

先着のメンバーとも落ち合い、女10・男1の集合となります。

彦根駅の表から歩くのが常道の様ですが、私たちは裏の道を目指します。

駅構内の東の端に、大きな看板が上がっています。

階段を下り、北に向かって歩きます。

駅の裏ですが、全体には表のように見えます。

広い自動車道に沿って進みます。

佐和山城址への立派な案内板が立っています。

しばらく進み、自動車道が高架になり、工事中の踏切の手前からくぐって反対の住宅街に入ります。

線路の下をくぐる道を左に見ながら坂道を上がって行きます。

道標は続きます。

坂の中腹で、石田三成住居跡の石碑を見ます。

突き当たりの石垣を大きく回り込み、正面に彦根城が霞んでいるのを見ながら進み、踏切のある広場に出ます。

線路沿いに北に進むと、清凉寺の前に出ます。

せいりょうじの隣には、長林稲荷が祭られています。

清凉寺入り口の地蔵さんです。

正面の門も威厳が感じられます。

本堂の立派さには圧倒されます。

この大きな建物に、道内を明るくする為明かり取りが施してあります。

清凉寺の延喜です。

清凉寺に別れを告げ、隣の龍潭寺に回ります。

寺の前に立つ佐和山城跡観光案内詰め所で、MAPなどを頂き、登山口に入ります。

石畳を少し進むと、かなりのイケメンの石田三成公像が現れます。

奥の門は、くぐり戸のみが開いています。

名園拝観の案内などがされています。

奥には、大洞観音堂が祭られています。

山裾の道はお墓の前を通ります。

徐々に山道らしくなってきます。

階段が現れ、一息入れます。

階段を上がり切ると、本格的な山道となります。

切通しの交差点です。

左の道で、本丸を目指します。

次に着いたのは、西の丸(塩櫓)の看板が立っています。

この下の段には、謎の土抗と土塁が有ります。

中・上の段には、西の丸跡の看板が立っています。

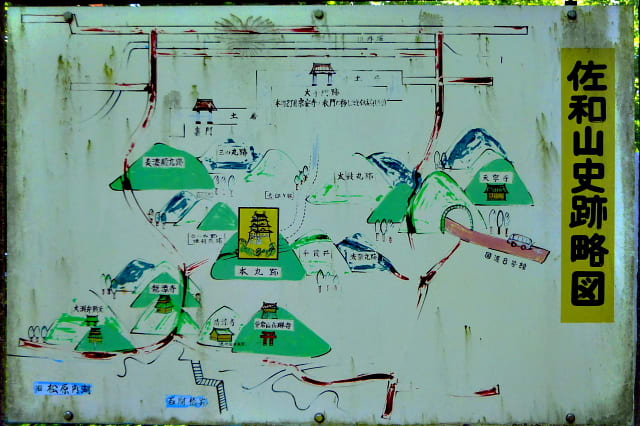

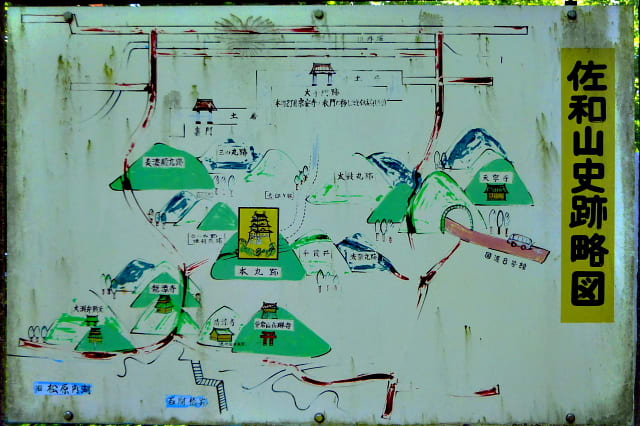

少し古くなっていますが、佐和山史跡略図が立つ場所は、本丸跡の様です。

本丸から見える彦根城ですが、カスミがかかり、うっすらとしか見えません。

赤いシャツのガイドさんと出会い、案内をしてもらう事に。

本丸跡の立て札と、萬霊供養地蔵尊が並びます。

本丸の北東に有る、大曲輪(おおくるわ)

まずは、石垣と千貫井に向かいます。

山頂に設置された三等三角点です。

急な坂道を下り千貫井について説明を受けます。

千貫井の案内で、展望の良い場所へ。

写真土の部分に、山肌からの湧き水とまでいかぬ染み出た水をためたのでは。

回り込んで、女郎谷へ、ここには悲しい物語が有りました。

山の肌に、大きな岩が二つ程。

佐和山城の石垣の残りだそうです、その他の岩は、彦根城建立時に使用し、ここには何も残って居ないそうです。

ナルコユリかアマドコロか、ホウチャクソウは枝分かれが有るはずなのでここでははずれ。

ナルコユリは葉が細長いはずで、これはアマドコロではないでしょうか。

本丸まで戻ってきました、モミジの神馬が爽やかな緑を見せています。

山頂で記念写真。

本丸を後に下ります。

西の丸来た尾根分岐です。

最初に休憩した場所に立つ、塩硝櫓跡入口の表示が有ります。

朝のうち登ってきた道を下り、切通しの交差点に着きます。

道を変え、大洞井神社への道を下ります。

余り人が通らないのか、今までの道と比べると、道も狭いし、木々の茂り方も激しい。

ハイキング道が急に方向を変えます。

猿が出るとのお知らせ。

この道は、本来登りに使われて居たようです。

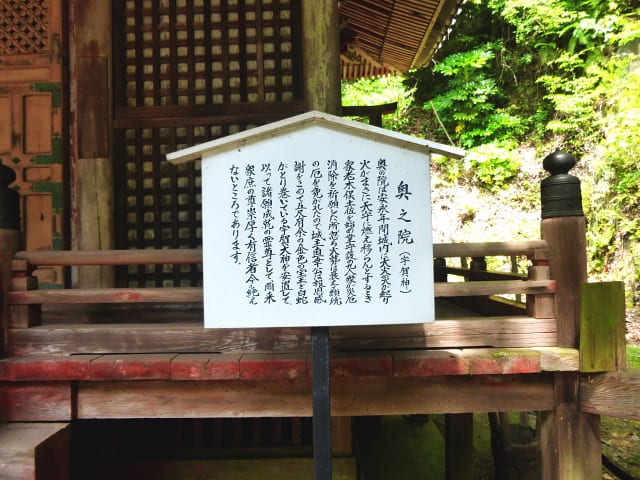

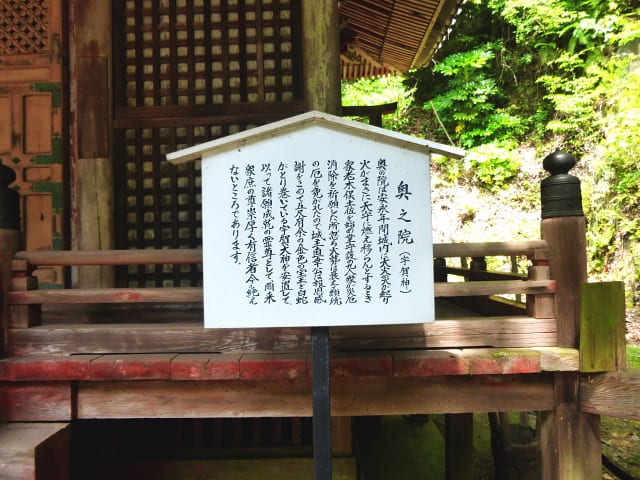

奥の院の延喜です。

傍の木のくぼみに、女神さまが立っています。

渡り廊下の下をくぐります。

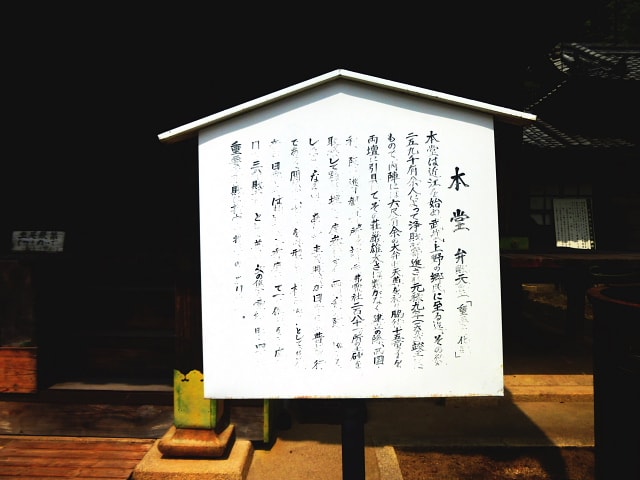

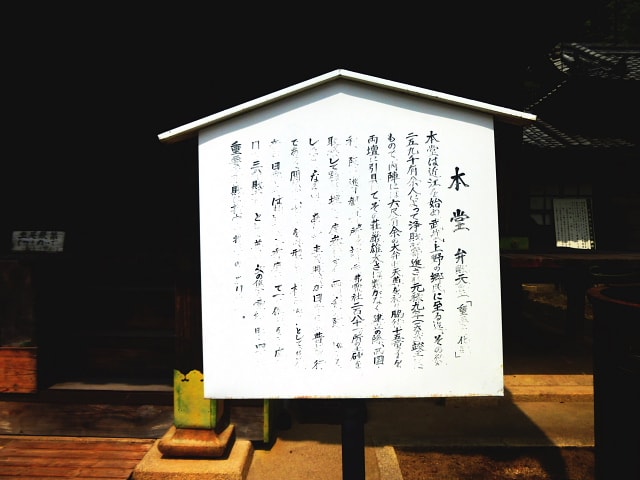

弁財天本堂の延喜ですが、かすれてよく見えません。

本堂は、小さいながら堂々としています。

山門の裏側に、キツネが頑張っています。

楼門の表側には、勇ましい像が。

楼門の謂われ。

門の下には長~い石段が。

中間の門を通り過ぎてなお石段が。

石段を下り切ると、石の鳥居との間にJRの線路ガトーっています。

線路わきの地図で、弁財天を通り抜けると近道だったようです。

龍潭寺の前までたどり着き、しばし休憩を取り、本丸に在ったのと同じ様な看板をみ、門を眺めたりします。

龍潭寺まで戻り、400円也を支払い、境内のお庭を見せてもらいます。

庭の老木に取り突いたのか、セッコクの花です。

アザミが沢山咲いていました、その中に真っ白なアザミを見つけました。

ゆったりと休憩をし、身も心も洗われて、お寺を後にします。

先程の踏切の手前の、佐和山会館の庭に建つ、一夜城。

佐和山通りを歩いて駅まで帰り、電車に乗り込み帰路に着きます。

雨も降らず、暑くもなく、絶好のハイキング日和で、楽しく学べました。

大阪駅8:30発の新快速近江塩津行き新快速に乗り込み、10:00集合の彦根駅に向かいます。

先着のメンバーとも落ち合い、女10・男1の集合となります。

彦根駅の表から歩くのが常道の様ですが、私たちは裏の道を目指します。

駅構内の東の端に、大きな看板が上がっています。

階段を下り、北に向かって歩きます。

駅の裏ですが、全体には表のように見えます。

広い自動車道に沿って進みます。

佐和山城址への立派な案内板が立っています。

しばらく進み、自動車道が高架になり、工事中の踏切の手前からくぐって反対の住宅街に入ります。

線路の下をくぐる道を左に見ながら坂道を上がって行きます。

道標は続きます。

坂の中腹で、石田三成住居跡の石碑を見ます。

突き当たりの石垣を大きく回り込み、正面に彦根城が霞んでいるのを見ながら進み、踏切のある広場に出ます。

線路沿いに北に進むと、清凉寺の前に出ます。

せいりょうじの隣には、長林稲荷が祭られています。

清凉寺入り口の地蔵さんです。

正面の門も威厳が感じられます。

本堂の立派さには圧倒されます。

この大きな建物に、道内を明るくする為明かり取りが施してあります。

清凉寺の延喜です。

清凉寺に別れを告げ、隣の龍潭寺に回ります。

寺の前に立つ佐和山城跡観光案内詰め所で、MAPなどを頂き、登山口に入ります。

石畳を少し進むと、かなりのイケメンの石田三成公像が現れます。

奥の門は、くぐり戸のみが開いています。

名園拝観の案内などがされています。

奥には、大洞観音堂が祭られています。

山裾の道はお墓の前を通ります。

徐々に山道らしくなってきます。

階段が現れ、一息入れます。

階段を上がり切ると、本格的な山道となります。

切通しの交差点です。

左の道で、本丸を目指します。

次に着いたのは、西の丸(塩櫓)の看板が立っています。

この下の段には、謎の土抗と土塁が有ります。

中・上の段には、西の丸跡の看板が立っています。

少し古くなっていますが、佐和山史跡略図が立つ場所は、本丸跡の様です。

本丸から見える彦根城ですが、カスミがかかり、うっすらとしか見えません。

赤いシャツのガイドさんと出会い、案内をしてもらう事に。

本丸跡の立て札と、萬霊供養地蔵尊が並びます。

本丸の北東に有る、大曲輪(おおくるわ)

まずは、石垣と千貫井に向かいます。

山頂に設置された三等三角点です。

急な坂道を下り千貫井について説明を受けます。

千貫井の案内で、展望の良い場所へ。

写真土の部分に、山肌からの湧き水とまでいかぬ染み出た水をためたのでは。

回り込んで、女郎谷へ、ここには悲しい物語が有りました。

山の肌に、大きな岩が二つ程。

佐和山城の石垣の残りだそうです、その他の岩は、彦根城建立時に使用し、ここには何も残って居ないそうです。

ナルコユリかアマドコロか、ホウチャクソウは枝分かれが有るはずなのでここでははずれ。

ナルコユリは葉が細長いはずで、これはアマドコロではないでしょうか。

本丸まで戻ってきました、モミジの神馬が爽やかな緑を見せています。

山頂で記念写真。

本丸を後に下ります。

西の丸来た尾根分岐です。

最初に休憩した場所に立つ、塩硝櫓跡入口の表示が有ります。

朝のうち登ってきた道を下り、切通しの交差点に着きます。

道を変え、大洞井神社への道を下ります。

余り人が通らないのか、今までの道と比べると、道も狭いし、木々の茂り方も激しい。

ハイキング道が急に方向を変えます。

猿が出るとのお知らせ。

この道は、本来登りに使われて居たようです。

奥の院の延喜です。

傍の木のくぼみに、女神さまが立っています。

渡り廊下の下をくぐります。

弁財天本堂の延喜ですが、かすれてよく見えません。

本堂は、小さいながら堂々としています。

山門の裏側に、キツネが頑張っています。

楼門の表側には、勇ましい像が。

楼門の謂われ。

門の下には長~い石段が。

中間の門を通り過ぎてなお石段が。

石段を下り切ると、石の鳥居との間にJRの線路ガトーっています。

線路わきの地図で、弁財天を通り抜けると近道だったようです。

龍潭寺の前までたどり着き、しばし休憩を取り、本丸に在ったのと同じ様な看板をみ、門を眺めたりします。

龍潭寺まで戻り、400円也を支払い、境内のお庭を見せてもらいます。

庭の老木に取り突いたのか、セッコクの花です。

アザミが沢山咲いていました、その中に真っ白なアザミを見つけました。

ゆったりと休憩をし、身も心も洗われて、お寺を後にします。

先程の踏切の手前の、佐和山会館の庭に建つ、一夜城。

佐和山通りを歩いて駅まで帰り、電車に乗り込み帰路に着きます。

雨も降らず、暑くもなく、絶好のハイキング日和で、楽しく学べました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます