現在の久能山東照宮のある所に飛鳥時代藤原氏出身の 久能忠仁が堂を建立した。このお堂は奈良時代に僧行基が久能寺と号した。平安時代には天台宗に改められ、当時坊中360、宗徒1500人もいる寺として豪勢をほこった。鎌倉時代も繁栄をつづけ貴重な文献や仏像、仏画、納経など現在も残っている。その後戦国時代の騒乱の中で、今川氏を攻略した武田信玄が、この地に城を構えるため、天正3年(1575)に現在の地に移築した。徳川幕府も古来からの名刹久能寺を愛護し御朱印地をたまわった。

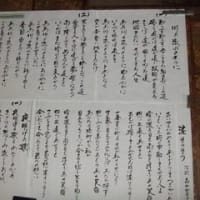

しかし明治維新の混乱の中で、久能寺は、次第に散乱し、住職のいない廃寺となっていった。このころ東京に居を構えていた山岡鉄舟のところに、清水次郎長は良く訪ねていった。話の中で歴史のある久能寺が荒廃してしまっていることを聞き、山岡鉄舟は久能寺再興せんことを願って、広く寄進を募ることにした。この時鉄舟は48歳であったが、募金のためたくさんの書を揮毫して次郎長に与えている。この時次郎長に渡された募金趣意書が「鉄舟寺庫裡建立墓緑山本長五郎簿」であった。

それから五年後、鉄舟は明治二一年七月五十三歳で世を去り、鉄舟寺の完成を見ることは出来なかった。しかし清水次郎長はじめ多くの人が鉄舟の意志をつぎ、明治四十三年三月完成を果たした。久能寺がどのような経緯で鉄舟寺となったか分らないが、これは鉄舟の意思ではなく、趣意書に同意した多くの人達が、彼の功績を讃え決めたものと思う。また鉄舟は明治16年に東京台東区に明治維新で殉死した御霊を弔うため「全生庵」を創建し開基となっている。鉄舟はここに眠っている。

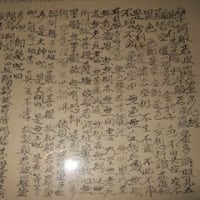

鉄舟寺(久能寺)には、国宝・重要文化財がいくつかある。その中でも国宝 「紙本墨書法華経(久能経)」永治元年(1141)鳥羽上皇が出家の折、上皇と当時栄華を誇っていた藤原一門の手で写されたもので、鳥羽の安楽寿院に納められたものが、後に久能寺に移されたもので、当初30巻のものが散逸し現在鉄舟寺には19巻が残っている。装飾文様が施された荘厳経として厳島の平家納経と並び天下の逸品である。また重要文化財の錫杖は康治元年(1142)に造られたもの、及び「新羅三郎義光伝来の薄墨笛」は源 義経が牛若丸時代から愛用していた横笛がある。これは平安末期に義経から久能寺に寄進されたものと云われている。