今日、ヒグラシが鳴き始めました。夏の訪れですね。

この何日か、蛍も飛び始めました。

8時くらいまで仕事をして自転車で帰るころ、川を見下ろすと何匹も光りながら飛んでいるのが見られます。

最初は目の前を飛んでいったので気が付きました。

蛍は見られる期間が短いようです。一週間か、10日間くらい。

しかもあまり遠くにもいかず、出る場所も年によって違うようです。

私の通勤路に出るのは珍しい。

今夜、家族で河原まで行って見てきましたが、ざっと20匹くらいは飛んでいました。

こんなに多く見られるのも初めてです。

はかなくて美しい。

その河原では林間学校のキャンプファイアーを夜ごとやってますが、彼らは蛍に気が付いたかな?

とても蛍の写真は撮れません。

ついでに細かい作業の話しなぞ。

これは丸い面をとる鉋です。

こんな風に鉋をかけます。師匠はこれでできる形状を「蛇腹」とか「カマボコ」などといってたっけ。

出来るものはこんなかんじのもの。

家具にするとこんな感じ。ものは前回アップした家具です。ただの平らな縁よりぐっといい感じになるでしょう?

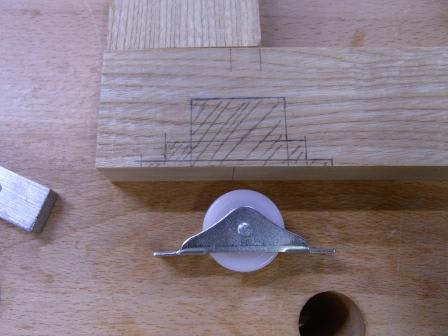

今日最後にしたのは戸車付け。2cmの厚さの扉に17mmの戸車を仕込みます。

鉛筆で描いたように穴を掘ります。

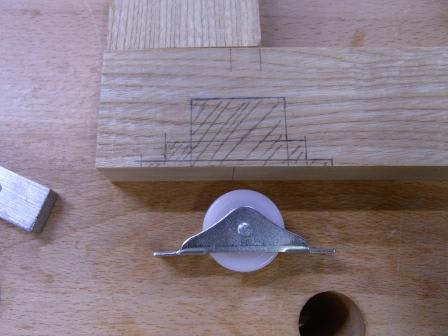

掘ったものはこんな感じ。

この何日か、蛍も飛び始めました。

8時くらいまで仕事をして自転車で帰るころ、川を見下ろすと何匹も光りながら飛んでいるのが見られます。

最初は目の前を飛んでいったので気が付きました。

蛍は見られる期間が短いようです。一週間か、10日間くらい。

しかもあまり遠くにもいかず、出る場所も年によって違うようです。

私の通勤路に出るのは珍しい。

今夜、家族で河原まで行って見てきましたが、ざっと20匹くらいは飛んでいました。

こんなに多く見られるのも初めてです。

はかなくて美しい。

その河原では林間学校のキャンプファイアーを夜ごとやってますが、彼らは蛍に気が付いたかな?

とても蛍の写真は撮れません。

ついでに細かい作業の話しなぞ。

これは丸い面をとる鉋です。

こんな風に鉋をかけます。師匠はこれでできる形状を「蛇腹」とか「カマボコ」などといってたっけ。

出来るものはこんなかんじのもの。

家具にするとこんな感じ。ものは前回アップした家具です。ただの平らな縁よりぐっといい感じになるでしょう?

今日最後にしたのは戸車付け。2cmの厚さの扉に17mmの戸車を仕込みます。

鉛筆で描いたように穴を掘ります。

掘ったものはこんな感じ。