「メロンを食べると口の中がイガイガする」、「エビを食べると蕁麻疹がでる」、など食べると調子の悪くなる食材がある人は結構おられると思います。今回は、成人の食物アレルギーに関する話題です。

医学的な食物アレルギーの定義は、「食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的機序を介して生体にとって不利益な症状が引き起こされる現象」です。一般には、ある食材を食べた後に起こるかゆみ、膨疹、腹痛、下痢を「アレルギー」と呼ぶことが多いですが、その機序が明らかではない場合は、「過敏反応」、「過敏症状」あるいは「食物不耐症」と呼ぶのが正式です。

さらに、食物アレルギーは、IgE抗体依存性と非IgE抗体依存性に分かれます。IgE依存性食物アレルギーは、血液検査や皮膚検査で抗原特異的IgE抗体が証明されたもので、①潜在的にアナフィラキシーショックのリスクがある、②アレルゲン蛋白質の交差抗原性から食物交差反応が予測できる、③抗アレルギー薬などで誘発症状に対処できる、などの特徴があります。一方、IgE抗体が証明されていないにも関わらず、特定の食物に対して過敏反応を有している場合(例えば牛乳不耐症、セリアック病、ヒスタミン中毒など)を非IgE依存性食物過敏反応と判断します。

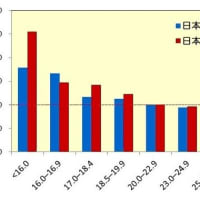

食物アレルギーの原因食物は、小児では、鶏卵、牛乳、小麦が多いですが、成人では、ピーナッツ、魚卵、甲殻類、野菜・果物などが増えてきます。主に食物摂取後2時間以内に発症することが多いですが、まれに4時間以上経過して発症(納豆、アニサキス、マダニ関連の獣肉)することや摂取後運動すると発症する場合(食物依存性運動誘発アナフィラキシー)や鎮痛薬(NSAIDS)を内服した時に発症する場合もあります。

また口腔や咽頭の粘膜に限局した口腔アレルギー症候群もあります。これは食物アレルゲンが、消化酵素で容易にアレルゲン性を失い、胃や腸からアレルゲンが吸収されても即時型アレルギー症状を惹起しないためです。

IgE依存性食物アレルギーの発症メカニズムとして、①アレルゲンが皮膚・気道・粘膜を介して体内に侵入し、免疫細胞がIgE抗体を産生し、これがマスト細胞表面に結合する(感作相)、②感作された体内に、再びアレルゲンが侵入した時に、マスト細胞上のIgE抗体に結合し、マスト細胞が活性化され、ヒスタミンやロイコトリエンといったケミカルメディエーターが放出され、全身の血管や臓器に作用しアレルギー反応が起こる(惹起相)、の二段階があります。

診断は、血液中の特異的IgE抗体価検査や皮膚テスト(通常はプリックテスト)が用いられますが、血液検査では、偽陽性、偽陰性が少なくありません。またプリックテストの感度も100%ではありません。また結果は、本人の体調、季節、使用する抗原によって変動するため、疑わしい場合は繰り返し検査することもあります。

最近では、アレルゲンの中の特異性の高いアレルゲン蛋白質(特異的アレルギーコンポーネント)に対するIgE抗体を直接検査できるようにもなっています。尚、食物に対するIgG抗体検査の臨床的意義は現在のところ不明です。

花粉アレルギーの原因アレルゲンと類似したアレルゲンが果物・野菜の中にも存在するため、交差反応するようになり、成人では、花粉アレルギーや果物アレルギーの患者さんが多くなります(花粉―食物アレルギー症候群)。

・スギ・ヒノキ:バラ科果物・柑橘系【アレルゲンはGRP】。

・カバノキ科:バラ科果物(リンゴ、サクランボ、モモ、ナシ、イチゴ、

プラム)マメ科(大豆、ピーナッツ)、セリ科(人参、セロリ)【PR-10】。

・イネ科、ブタクサ、ヨモギ:ウリ科(メロン、スイカ、キュウリ)、トマト、

オレンジ、バナナ、アボカド【プロフィリン】。

成人小麦アレルギーとして、①乳幼児期発症の持ち越し、②ω-5グリアジン優位型小麦アレルギー(小麦摂取2~4時間以内に運動した場合に全身性膨疹をきたす)、③加水分解小麦による即時型小麦アレルギー((旧)茶のしずく石鹸に含まれていたグルパール19Sという加水分解小麦の経皮、経粘膜的感作による)などが知られています。

その他、成人で比較的頻度が多いのは、各種スパイス、ラテックスアレルゲン蛋白質に感作されている人がバナナ、クリ、アボカド、キウイなどを食べてアレルギー症状を発症する(ラテックスーフルーツ症候群)、魚類摂取後の過敏症状(魚アレルギー、アニサキスアレルギー、ヒスタミンによる食中毒)、化粧品、ナッツ、納豆(クラゲ刺傷歴のあるサーファーに多い)などが知られています。

原因となる食物や発症様式がわかっている場合は、原則避けることが肝要です。ただ多くの野菜・果物でアレルギー症状の出る人は、ビタミン不足の懸念もありサプリで栄養補給する場合もあります。また、食物アレルギーの患者さんは、NSAIDS、ACE阻害薬、β遮断薬、胃酸分泌抑制剤などの薬物内服には注意が必要です。

参考文献:福冨友馬『成人食物アレルギーQ&A』日本医事新報社

医学的な食物アレルギーの定義は、「食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的機序を介して生体にとって不利益な症状が引き起こされる現象」です。一般には、ある食材を食べた後に起こるかゆみ、膨疹、腹痛、下痢を「アレルギー」と呼ぶことが多いですが、その機序が明らかではない場合は、「過敏反応」、「過敏症状」あるいは「食物不耐症」と呼ぶのが正式です。

さらに、食物アレルギーは、IgE抗体依存性と非IgE抗体依存性に分かれます。IgE依存性食物アレルギーは、血液検査や皮膚検査で抗原特異的IgE抗体が証明されたもので、①潜在的にアナフィラキシーショックのリスクがある、②アレルゲン蛋白質の交差抗原性から食物交差反応が予測できる、③抗アレルギー薬などで誘発症状に対処できる、などの特徴があります。一方、IgE抗体が証明されていないにも関わらず、特定の食物に対して過敏反応を有している場合(例えば牛乳不耐症、セリアック病、ヒスタミン中毒など)を非IgE依存性食物過敏反応と判断します。

食物アレルギーの原因食物は、小児では、鶏卵、牛乳、小麦が多いですが、成人では、ピーナッツ、魚卵、甲殻類、野菜・果物などが増えてきます。主に食物摂取後2時間以内に発症することが多いですが、まれに4時間以上経過して発症(納豆、アニサキス、マダニ関連の獣肉)することや摂取後運動すると発症する場合(食物依存性運動誘発アナフィラキシー)や鎮痛薬(NSAIDS)を内服した時に発症する場合もあります。

また口腔や咽頭の粘膜に限局した口腔アレルギー症候群もあります。これは食物アレルゲンが、消化酵素で容易にアレルゲン性を失い、胃や腸からアレルゲンが吸収されても即時型アレルギー症状を惹起しないためです。

IgE依存性食物アレルギーの発症メカニズムとして、①アレルゲンが皮膚・気道・粘膜を介して体内に侵入し、免疫細胞がIgE抗体を産生し、これがマスト細胞表面に結合する(感作相)、②感作された体内に、再びアレルゲンが侵入した時に、マスト細胞上のIgE抗体に結合し、マスト細胞が活性化され、ヒスタミンやロイコトリエンといったケミカルメディエーターが放出され、全身の血管や臓器に作用しアレルギー反応が起こる(惹起相)、の二段階があります。

診断は、血液中の特異的IgE抗体価検査や皮膚テスト(通常はプリックテスト)が用いられますが、血液検査では、偽陽性、偽陰性が少なくありません。またプリックテストの感度も100%ではありません。また結果は、本人の体調、季節、使用する抗原によって変動するため、疑わしい場合は繰り返し検査することもあります。

最近では、アレルゲンの中の特異性の高いアレルゲン蛋白質(特異的アレルギーコンポーネント)に対するIgE抗体を直接検査できるようにもなっています。尚、食物に対するIgG抗体検査の臨床的意義は現在のところ不明です。

花粉アレルギーの原因アレルゲンと類似したアレルゲンが果物・野菜の中にも存在するため、交差反応するようになり、成人では、花粉アレルギーや果物アレルギーの患者さんが多くなります(花粉―食物アレルギー症候群)。

・スギ・ヒノキ:バラ科果物・柑橘系【アレルゲンはGRP】。

・カバノキ科:バラ科果物(リンゴ、サクランボ、モモ、ナシ、イチゴ、

プラム)マメ科(大豆、ピーナッツ)、セリ科(人参、セロリ)【PR-10】。

・イネ科、ブタクサ、ヨモギ:ウリ科(メロン、スイカ、キュウリ)、トマト、

オレンジ、バナナ、アボカド【プロフィリン】。

成人小麦アレルギーとして、①乳幼児期発症の持ち越し、②ω-5グリアジン優位型小麦アレルギー(小麦摂取2~4時間以内に運動した場合に全身性膨疹をきたす)、③加水分解小麦による即時型小麦アレルギー((旧)茶のしずく石鹸に含まれていたグルパール19Sという加水分解小麦の経皮、経粘膜的感作による)などが知られています。

その他、成人で比較的頻度が多いのは、各種スパイス、ラテックスアレルゲン蛋白質に感作されている人がバナナ、クリ、アボカド、キウイなどを食べてアレルギー症状を発症する(ラテックスーフルーツ症候群)、魚類摂取後の過敏症状(魚アレルギー、アニサキスアレルギー、ヒスタミンによる食中毒)、化粧品、ナッツ、納豆(クラゲ刺傷歴のあるサーファーに多い)などが知られています。

原因となる食物や発症様式がわかっている場合は、原則避けることが肝要です。ただ多くの野菜・果物でアレルギー症状の出る人は、ビタミン不足の懸念もありサプリで栄養補給する場合もあります。また、食物アレルギーの患者さんは、NSAIDS、ACE阻害薬、β遮断薬、胃酸分泌抑制剤などの薬物内服には注意が必要です。

参考文献:福冨友馬『成人食物アレルギーQ&A』日本医事新報社

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます