「彦八まつり」2日目。

再び、宿泊先の京都から阪急電車に乗って、大阪へ向かいました。

この日は、着物で出かけました。雨が降るかもしれないというので、念のため雨ゴート持参です。

2日目はまず、「扇納祭」でスタートしました。古くなってしまった高座扇子を供養するのです。

生國魂神社境内にある「彦八の碑」の前で、上方落語協会の幹部以下多くの噺家さんが参列し、神事が行われました。

↑扇納祭

扇納祭が終わった後、特設ステージで鏡開きが行われ、観客に祝い酒がふるまわれました。せっかくなので私も一杯いただきました。辛口ですが口当たりがやわらかで、なかなかおいしいお酒でした。

↑上方落語協会幹部の師匠連による鏡開き。向かっていちばん左は、「彦八まつり」のマスコットキャラクター「彦八くん」

その後ステージでは、芸人さんたちによるだんじり囃子の演奏が行われました。お囃子とともに「龍舞」という舞が披露されました。龍が天に昇っていく様子を表した、おめでたい舞だそうです。小さな子どもも一生懸命に踊っていて、とてもかわいらしかったです。

その後、また会場を見て回りました。

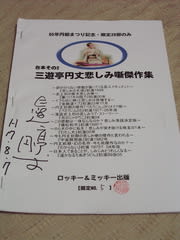

すると、見覚えのある顔が……。何と、東京の落語協会の三遊亭小田原丈さんでした。

「上方落語協会 楽茶会」のお茶席の手伝いにいらしたのだそうです。

さっそくお茶をいただくことにしました。小田原丈さんがお点前をしてくださいました。

お道具も凝っていて、棗(なつめ)は、三味線をあしらったものでした。楽茶会のためにわざわざ作ってもらったそうです。

お茶碗は、何と、故・文枝師匠が作られたものを、わざわざ出してくださいました。文枝師匠が晩年に作られたもので、生前、楽茶会に寄贈してくださったのだそうです。大事なものなのでいつも使っているわけではないようです。そんな貴重なお道具に接することができて、感激しました(割ったり傷をつけたりしては大変なので、もちろん緊張もしましたが……)。

↑故・桂文枝師匠作の茶碗。しかも銘入り!

そのほか、文枝師匠の作ではありませんが太鼓をあしらったお茶碗も出してくださいました。こちらもとても素敵でした。

小田原丈さんのお点前も素晴らしい腕前でした。小田原丈さんは、東京の「圓朝まつり」ではバーテンダー姿でカクテルを作っておられます。シェイカーを茶筅(ちゃせん)に持ちかえて、大阪でも大活躍という感じでした。

お茶席を出た後、奉納落語会の会場へ向かいました。今度は、事前にいただいた招待券を使ったのでかなり前のほうの席になりました。

昼の部の演目の最初は「大喜利」です。若手の噺家さんとそれをサポートするベテラン師匠のみなさんが、「なぞかけ(○○とかけて××ととく、その心は……という、あれです)」などをするのですが、司会の月亭八方師匠の軽妙なトークや客席からの気の利いたツッコミも加わって、場内は大いに盛り上がっていました。

会場には、文化庁の河合隼雄長官もいらっしゃいました。大喜利の若手メンバーのなかから、河合長官の審査によって代表一人が選ばれ、落語をやることになりました。選ばれたのは森乃石松さんです。若手ならではのさわやかな高座でした。

石松さんによる落語の後、露の五郎師匠と河合長官による対談が行われました。

五郎師匠は、上方落語の歴史などについて解説してくださいました。いつもながら、五郎師匠の博識ぶりには頭が下がります。

↑奉納落語会2日目の番組

いま大阪では、上方落語協会が中心となり、落語の定席(じょうせき:毎日興行をやっている小屋)「天満天神繁昌亭」の建設が進められています。大阪では、吉本興業や松竹芸能などのプロダクションに所属していなければなかなか舞台に立つことができなかったのですが、「天満天神繁昌亭」の開設により、プロダクションの垣根を越えて、文化的土壌を作り上げていこうというねらいです。

東京には落語の定席が4軒あります(昔は「町内に一軒」といっても過言ではないほどたくさんあったそうです)。落語だけでなく歌舞伎も、毎月歌舞伎座で上演されています。「いつでも落語を聴ける場所がある」「いつでも芝居を見られる」ということは、文化の成熟にとって重要な要素の一つです。聴く機会・観る機会が増えれば、観客の聴く耳・観る目も磨かれていきます。観客の目や耳が肥えれば、芸も磨かれていきます。芸が磨かれていけば、芸能や芸術がどんどん進化し発展していくのだと思います。

ずいぶん前、このブログでも書いたことがありますが、私が東京の名所として人に勧めたいのは、お台場でもなく六本木ヒルズでもなく、寄席と劇場です。常に「生の舞台」に接することができるというのは、ほかではなかなか味わえないことです。私は上京したてのころ、決して東京が好きではありませんでした。しかし、落語や歌舞伎、そのほかの芸能に日常的に接する楽しみを見つけてからは、東京が好きになりました。

大阪にも、戦前は落語専門の寄席がたくさんあったのだそうですが、今はありません。「天満天神繁昌亭」により大阪に落語の定席が復活し、かつて日本の芸能の中枢を担っていた大阪の「文化的活気」が戻ってくるといいなと思います。

話はそれましたが、落語定席「天満天神繁昌亭」の開設は、文化庁からも大いに期待されているようです。

文化庁の方の「今日は嫌なことがあったから寄席に行って笑って帰ろう、今日は楽しい気分だから寄席で笑ってもっと楽しくなろう、というように気軽に立ち寄れるところがあるのは素晴らしいことです」という言葉が印象に残りました。本当にそのとおりだと思います。

繁昌亭ができて、上方落語界がますます発展していってくれるといいな、と切に願っています。

繁昌亭完成のため、一般の方からの協力も募っているそうです。上方落語や、大阪の古き良き文化を守りたい! という方は、上方落語協会ホームページをごらんください。

途中、にわか雨が降ったりしましたが、奉納落語会が終わって外に出たころにはすっかり雨も上がっていました。

少し場内を見てから会場を後にし、京都へ戻りました。

京都に行くと必ず一度は立ち寄るお店で夕食をとったのですが、観光シーズンではないので人も少なく、ゆったりとした気分で食べられました。

翌日、旅行3日目は、雨の京都でのんびりと過ごしました。その様子は、次の記事でご紹介します。

<本日のキモノ>

9月に入ったので、単(ひとえ)にしました。といっても、これも実は浴衣です。

ただ、綿コーマ地の浴衣と異なり、変わり織りでしっかりした生地で透け感もほとんどないので、半衿と襦袢を着ければ、お彼岸のころまでの「木綿の単」として着られます。

お彼岸になったら、透けないきちんとした単を着て、帯も徐々に袷の帯に移行させていきます。

このキモノは、ヤフオクでゲットしました。

エンジ色で秋にちょうどいい色あいだったのと、私の好きな麻の葉模様だったので、がんばって落札しました。ユーズドではなく新品だったのもポイントです。

個人の出品ではなく「オークションストア」の出品だったため、結構安心して取引ができました。

私は、どちらかというと「9月に入ったらがんばって単」派なのですが、3日、4日は暑かったこともあり、大阪ではみなさん薄物を着ていました。

着物を単にしたら、帯も夏帯ではなく単の帯にします(※)。秋色の単だったので、単の帯(博多織の「やたら縞」の八寸名古屋帯)にしました。

ただし、襦袢はまだ麻にしました。この時期の単の場合、暑い時は襦袢で調節するのも一つの手です。

9月初旬なので、半衿は絽で、帯揚げも絽にしています。

9月10日から半ばごろになったら半衿を塩瀬にし、それにあわせて帯揚げや帯締めも秋冬物にします。半衿と帯揚・帯締は季節をそろえます。

帯締は三分紐、帯留は江戸べっ甲の「ふくら雀」、根付は象牙のレンコンです。

今回、着物一式を持って行ったのですが、長襦袢ではなく、半襦袢&麻のステテコにしたので、かさばらずにすみました。普通の名古屋帯と違って、博多織の八寸名古屋帯だとあまりかさばらないので、旅行の時には便利です。「紗献上」でない限り、博多織の八寸名古屋帯は一年じゅう締められます。

(※注)お茶席など正式な場以外であれば、9月上旬なら夏帯でも可とも言われているようです。着物の色合いとのバランスや、帯の柄、その日の気候などによって総合的に判断し、見た目に違和感がなければ適宜調節してよさそうですね。秋色の着物なら単の帯が合うでしょうし、淡い色の着物なら夏帯でも違和感がなさそうです。いずれにしても、全体のバランスがとれていることがポイントではないかと思います。

再び、宿泊先の京都から阪急電車に乗って、大阪へ向かいました。

この日は、着物で出かけました。雨が降るかもしれないというので、念のため雨ゴート持参です。

2日目はまず、「扇納祭」でスタートしました。古くなってしまった高座扇子を供養するのです。

生國魂神社境内にある「彦八の碑」の前で、上方落語協会の幹部以下多くの噺家さんが参列し、神事が行われました。

↑扇納祭

扇納祭が終わった後、特設ステージで鏡開きが行われ、観客に祝い酒がふるまわれました。せっかくなので私も一杯いただきました。辛口ですが口当たりがやわらかで、なかなかおいしいお酒でした。

↑上方落語協会幹部の師匠連による鏡開き。向かっていちばん左は、「彦八まつり」のマスコットキャラクター「彦八くん」

その後ステージでは、芸人さんたちによるだんじり囃子の演奏が行われました。お囃子とともに「龍舞」という舞が披露されました。龍が天に昇っていく様子を表した、おめでたい舞だそうです。小さな子どもも一生懸命に踊っていて、とてもかわいらしかったです。

その後、また会場を見て回りました。

すると、見覚えのある顔が……。何と、東京の落語協会の三遊亭小田原丈さんでした。

「上方落語協会 楽茶会」のお茶席の手伝いにいらしたのだそうです。

さっそくお茶をいただくことにしました。小田原丈さんがお点前をしてくださいました。

お道具も凝っていて、棗(なつめ)は、三味線をあしらったものでした。楽茶会のためにわざわざ作ってもらったそうです。

お茶碗は、何と、故・文枝師匠が作られたものを、わざわざ出してくださいました。文枝師匠が晩年に作られたもので、生前、楽茶会に寄贈してくださったのだそうです。大事なものなのでいつも使っているわけではないようです。そんな貴重なお道具に接することができて、感激しました(割ったり傷をつけたりしては大変なので、もちろん緊張もしましたが……)。

↑故・桂文枝師匠作の茶碗。しかも銘入り!

そのほか、文枝師匠の作ではありませんが太鼓をあしらったお茶碗も出してくださいました。こちらもとても素敵でした。

小田原丈さんのお点前も素晴らしい腕前でした。小田原丈さんは、東京の「圓朝まつり」ではバーテンダー姿でカクテルを作っておられます。シェイカーを茶筅(ちゃせん)に持ちかえて、大阪でも大活躍という感じでした。

お茶席を出た後、奉納落語会の会場へ向かいました。今度は、事前にいただいた招待券を使ったのでかなり前のほうの席になりました。

昼の部の演目の最初は「大喜利」です。若手の噺家さんとそれをサポートするベテラン師匠のみなさんが、「なぞかけ(○○とかけて××ととく、その心は……という、あれです)」などをするのですが、司会の月亭八方師匠の軽妙なトークや客席からの気の利いたツッコミも加わって、場内は大いに盛り上がっていました。

会場には、文化庁の河合隼雄長官もいらっしゃいました。大喜利の若手メンバーのなかから、河合長官の審査によって代表一人が選ばれ、落語をやることになりました。選ばれたのは森乃石松さんです。若手ならではのさわやかな高座でした。

石松さんによる落語の後、露の五郎師匠と河合長官による対談が行われました。

五郎師匠は、上方落語の歴史などについて解説してくださいました。いつもながら、五郎師匠の博識ぶりには頭が下がります。

↑奉納落語会2日目の番組

いま大阪では、上方落語協会が中心となり、落語の定席(じょうせき:毎日興行をやっている小屋)「天満天神繁昌亭」の建設が進められています。大阪では、吉本興業や松竹芸能などのプロダクションに所属していなければなかなか舞台に立つことができなかったのですが、「天満天神繁昌亭」の開設により、プロダクションの垣根を越えて、文化的土壌を作り上げていこうというねらいです。

東京には落語の定席が4軒あります(昔は「町内に一軒」といっても過言ではないほどたくさんあったそうです)。落語だけでなく歌舞伎も、毎月歌舞伎座で上演されています。「いつでも落語を聴ける場所がある」「いつでも芝居を見られる」ということは、文化の成熟にとって重要な要素の一つです。聴く機会・観る機会が増えれば、観客の聴く耳・観る目も磨かれていきます。観客の目や耳が肥えれば、芸も磨かれていきます。芸が磨かれていけば、芸能や芸術がどんどん進化し発展していくのだと思います。

ずいぶん前、このブログでも書いたことがありますが、私が東京の名所として人に勧めたいのは、お台場でもなく六本木ヒルズでもなく、寄席と劇場です。常に「生の舞台」に接することができるというのは、ほかではなかなか味わえないことです。私は上京したてのころ、決して東京が好きではありませんでした。しかし、落語や歌舞伎、そのほかの芸能に日常的に接する楽しみを見つけてからは、東京が好きになりました。

大阪にも、戦前は落語専門の寄席がたくさんあったのだそうですが、今はありません。「天満天神繁昌亭」により大阪に落語の定席が復活し、かつて日本の芸能の中枢を担っていた大阪の「文化的活気」が戻ってくるといいなと思います。

話はそれましたが、落語定席「天満天神繁昌亭」の開設は、文化庁からも大いに期待されているようです。

文化庁の方の「今日は嫌なことがあったから寄席に行って笑って帰ろう、今日は楽しい気分だから寄席で笑ってもっと楽しくなろう、というように気軽に立ち寄れるところがあるのは素晴らしいことです」という言葉が印象に残りました。本当にそのとおりだと思います。

繁昌亭ができて、上方落語界がますます発展していってくれるといいな、と切に願っています。

繁昌亭完成のため、一般の方からの協力も募っているそうです。上方落語や、大阪の古き良き文化を守りたい! という方は、上方落語協会ホームページをごらんください。

途中、にわか雨が降ったりしましたが、奉納落語会が終わって外に出たころにはすっかり雨も上がっていました。

少し場内を見てから会場を後にし、京都へ戻りました。

京都に行くと必ず一度は立ち寄るお店で夕食をとったのですが、観光シーズンではないので人も少なく、ゆったりとした気分で食べられました。

翌日、旅行3日目は、雨の京都でのんびりと過ごしました。その様子は、次の記事でご紹介します。

<本日のキモノ>

9月に入ったので、単(ひとえ)にしました。といっても、これも実は浴衣です。

ただ、綿コーマ地の浴衣と異なり、変わり織りでしっかりした生地で透け感もほとんどないので、半衿と襦袢を着ければ、お彼岸のころまでの「木綿の単」として着られます。

お彼岸になったら、透けないきちんとした単を着て、帯も徐々に袷の帯に移行させていきます。

このキモノは、ヤフオクでゲットしました。

エンジ色で秋にちょうどいい色あいだったのと、私の好きな麻の葉模様だったので、がんばって落札しました。ユーズドではなく新品だったのもポイントです。

個人の出品ではなく「オークションストア」の出品だったため、結構安心して取引ができました。

私は、どちらかというと「9月に入ったらがんばって単」派なのですが、3日、4日は暑かったこともあり、大阪ではみなさん薄物を着ていました。

着物を単にしたら、帯も夏帯ではなく単の帯にします(※)。秋色の単だったので、単の帯(博多織の「やたら縞」の八寸名古屋帯)にしました。

ただし、襦袢はまだ麻にしました。この時期の単の場合、暑い時は襦袢で調節するのも一つの手です。

9月初旬なので、半衿は絽で、帯揚げも絽にしています。

9月10日から半ばごろになったら半衿を塩瀬にし、それにあわせて帯揚げや帯締めも秋冬物にします。半衿と帯揚・帯締は季節をそろえます。

帯締は三分紐、帯留は江戸べっ甲の「ふくら雀」、根付は象牙のレンコンです。

今回、着物一式を持って行ったのですが、長襦袢ではなく、半襦袢&麻のステテコにしたので、かさばらずにすみました。普通の名古屋帯と違って、博多織の八寸名古屋帯だとあまりかさばらないので、旅行の時には便利です。「紗献上」でない限り、博多織の八寸名古屋帯は一年じゅう締められます。

(※注)お茶席など正式な場以外であれば、9月上旬なら夏帯でも可とも言われているようです。着物の色合いとのバランスや、帯の柄、その日の気候などによって総合的に判断し、見た目に違和感がなければ適宜調節してよさそうですね。秋色の着物なら単の帯が合うでしょうし、淡い色の着物なら夏帯でも違和感がなさそうです。いずれにしても、全体のバランスがとれていることがポイントではないかと思います。

←「ゴミ隊」ダンス

←「ゴミ隊」ダンス

→

→