今日3連休の最終日。

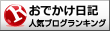

朝から不安定な天気です。通勤途中にあり、前から行ってみたかった護国寺に行ってきました。

このお寺は5代将軍、生類憐みの令で有名な綱吉の母、桂昌院の発願で1681年に創建されました。

元禄時代の工芸の粋を集めた本堂は重要文化財です。

後には将軍家の武運長久を祈る祈願寺となったそうです。

江戸川橋から護国寺までまっすぐ伸びる音羽通りは当時造成されたお成り道で当時の権勢がうかがえます。

明治期以降徳川家との関係が絶たれ、一般人の墓所を造成しました。本堂右脇には三条実美、山県有朋、大隈重信など明治時代に活躍した方が眠っています。(写真順)

どのお墓も門があり、大きいのですぐわかりますよ。

先日、井伊直弼の墓をご紹介しました。

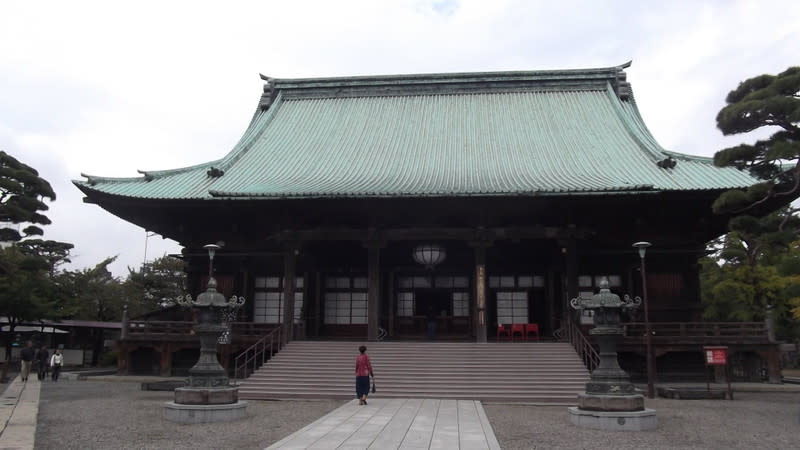

その直弼に安政の大獄で処罰された吉田松陰を祀る松陰神社に行ってきました。

松陰はアメリカ、ペリーの軍艦に密航を企て失敗、国元へ送られ、その後許されて、松下村塾を開き、人材育成に努め、幕末維新を成し遂げる多くの人材を育てました。

しかし、井伊直弼が大老となると、攘夷派に対する締め付けは厳しくなり、1859年10月27日、処刑され、29歳でなくなりました。

松陰が安政の大獄で亡くなった4年後の1863年、高杉晋作など門人によって小塚原にあった墓が当地に改葬されたそうです。

直弼の墓がある豪徳寺から松陰神社まで約1kMほど。幕末の政治体制の変わり目となった、事件、人物がわずかな距離で眠っているのは、不思議で、歴史の皮肉さを感じますね。

才能ある人物が多くなくなり、維新も10年遅れたといわれますが、その最たる人物であったと言えると思います。、

毎年10月末には松陰神社例大祭に合わせて『幕末維新祭り』が開催され、多くの人で賑わっているそうです。

松陰神社。正面。多くの人がお参りしていました。

吉田松陰像。昨年設置されたそうです。

松陰の墓。ひっそりと眠っています。

境内には松下村塾も復元されています。

東京都世田谷区若林4丁目35番1号

本当に梅雨入りなのでしょうか。あんまり雨も降りません。今年も6月に入りましたが、いままで地元前橋も30度を超えた日がありません。

例年だと、5月~6月で数日はありますが。。。

暑がりの私にとってはありがたいですが、暑いときは暑くないといろんな生態系に影響が出ますね。

そんな中、先日東京都内をぶらりと散歩してきました。

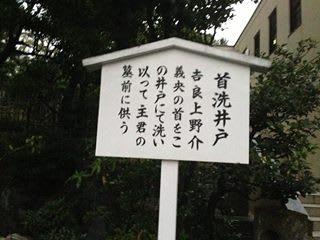

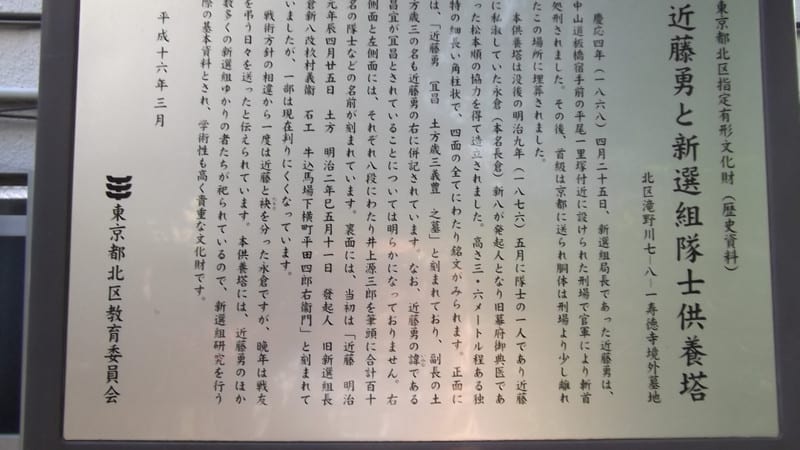

以前、日野市の本陣など新撰組関連の記事をご紹介しましたが、今回は、幕末に新撰組の指導者として名を馳せた板橋駅前の近藤勇の墓に行ってきました。

近藤勇は、幕末の鳥羽伏見の戦いの後、自ら偽名で新政府軍に投降しましたが、身分が発覚し、この板橋の地で処刑されました。

この地に亡骸が埋葬されているわけではありませんが、後日、この墓を建立したのは、新撰組の同士だった永倉新八です。

近藤や副長の土方歳三とは長い間修羅場を共にした同士でしたが、意見が合わず新撰組を離れましたが、二人の死を悼み、明治期になってこの地に墓を建立しました。

新撰組をよく知る永倉の残した日記はその実態を知る上で貴重な資料になっています。

江戸幕府の治世が大きく揺らぐ中、旗本や御家人ではない身分の近藤らが一時とはいえ、幕府の延命に貢献し、歴史に名を残したのは確かです。

大きな時代のうねりの中でその行動が明治維新を遅らせたという批判もありますが、自分のやれる限りのことをやり、散っていった新撰組が未だに愛されるのは、その純真な思いに多くの日本人が惹かれるからだと思います。

大きな四角柱の墓石には、近藤勇と共に土方歳三の名前が刻まれてます。亡くなった場所は板橋と函館と別れていますが、永倉は2人を一緒に弔うことで自分の人生にも区切りをつけたかったのだと思います。

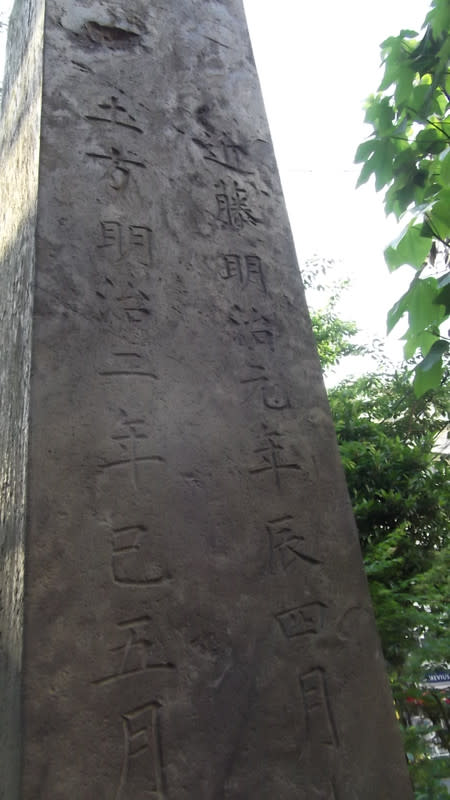

板橋駅前の近藤勇の墓。

近藤と土方の墓。亡骸はありませんが、永倉が明治になって建立しました。

裏には近藤と土方の没年月が刻まれています。