「視野の 3分の2以上のスクリーンから生まれるリアリティ」

私が勤めていた セガ・エンタープライゼス社では、1992年2月の AOUショーに 「AS-1」という 8人乗りの Motion Rideを発表しました。初日の10時の開場までに 場内の展示関係者だけで 2時間の待ち行列ができてしまった、伝説の体感マシンです。

公式にリリースした AS-1の最初の作品は『MUGOO!』でした。米国の「映像の魔術師」ダグラス・トランブルさんに作って頂いた 宇宙 SF冒険譚です。AS-1専用のコンテンツ(作品)で、公開当初から大きな話題になり、その後、国内外のシネコンに体感型の劇場ができるきっかけの一つになりました。

トランブルさんがアメリカで Simulation Ride(Movie Ride)という映画とモーションベースを組み合わせた機構を発表したのは1976年でしたが、その着想は1974年頃だったそうです。観客の体験としては、受身のリアリティだけによる「体感劇場」です。

『MUGOO!』の主人公は「ブタ顔の宇宙人」でした。(トランブルさんの当時の会社バークシャー・ライドフィルム社があったバークシャー地方の特産品「ぶた」にちなんだ配役だったようです。)

波乱万丈のそのストーリーは、「ある銀河系宇宙の、ブタ顔をした宇宙戦闘機パイロット( Porkosapien speciesの self-appointed space cop )であるマゴーが、ある日、観客を乗せた宇宙観光ツアーの運転手のアルバイトをしているとき、いきなり、ネズミ星人の待ち伏せにあってしまい、ハチャメチャに揺れながらも応戦する」という大活劇でした。

幕張で開かれた1992年の AOUショーでは揺動の迫力が大変な話題になって、終日、会場には長い行列ができました。

ダグラス・トランブルさんは、映画『2001年宇宙の旅』(1968年)の有名な特撮撮影技法 「スリット・スキャン」の発明によって最初に注目された監督・特撮監督さんです。『未知との遭遇』(1977年)『ブレードランナー』(1981年)などの特撮監督としても、世界的に有名になりました。

しかし、同時に Movie Ride(体感劇場)の分野でも大変な有名人で、1976年の Park Attractionsの国際見本市(IAAPA 76)で、トランブルさんが世界で最初の体感劇場を展示して Best New Idea賞を受賞したことも見逃せません。Movie Rideというのは、開発者自身の説明によれば、ハリウッド・クオリティの物語映像に、何ヶ月も掛けてモーション・シミュレータの揺動を同期させた体感劇場型のアトラクションです。1976年の Movie Rideの公開は、後に『バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド』(BTFR、1991年)や、ラスベガス、ルクソール・ホテルの古代エジプトをモチーフにした体感劇場(1993年)などの優れたアトラクションに発展しました(後述します)。

ところで、体感劇場の技法に関して、下の(1)に示した内容(没入感を与える画面の大きさやフィルムの描画速度)について、彼は特許を取得しています。トランブルさんの考案した主な体感技術は、次の(1)(2)のようなものでした。

(1)観客の体に「嘘発見器」のような装置をつけて電流を通し、「現実の光景を見ているときの反応(現実感=没入感)」と同じ反応が、スクリーンの大きさがどのくらいになったとき再現されるのか、が計測されました。その結果、視野の 3分の2にその「しきい値」があり、それを超えれば全視野になっても反応は変わらないこと、つまり、ハリウッド・クオリティの映像を、視野の 3分の2以上の大きさのスクリーンに上映することで、観客は、フィルムの映像に現実の光景と同じリアリティ=没入感 を感じる、ということが分かりました。

また、それと同じようなしきい値は、フィルムのフレームレートにも発見できたそうです。秒60コマ以上の投影によって、観客は深い没入感を感じました。70mmのフィルムを 大画面に秒60コマで上映する、という技法は、彼によってショースキャンと命名されました。Universal Studioのために開発されたアトラクション『バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド』は ショースキャン方式による上映でした。ちなみに、このライドは、スピルバーグ監督が「世界最高の Rideだ!」と評しました。

ここで少し余談になりますが、この70mmフィルムの 秒60コマ上映、ショースキャン方式による、没入感の非常に高い映画上映について、少しだけ触れておきましょう。体感劇場での使用と並行して、トランブルさんは、劇映画でもショースキャンによる上映を計画していました。自身の監督作品『ブレインストーム』(1983年)という SF映画では、シナリオ上に世界で始めての「バーチャル・リアリティ」の実験装置が登場し、あくまでも映画の中のお話ですが、他人の脳に記憶された光景や感触を、特殊な装置を使って他の人間に伝達・追体験させるという研究の様子が(VRという言葉が作られる6年も前に)描かれていたのです。

構想時点では、この映画は、現実の実験室でのVR装置の製作などの場面は通常のビスタサイズ(35mm)で上映し、そして、その装置の装着を通して観客に見える「臨死体験」や「天国」などの幻想的な場面については、ショースキャン方式で上映することが想定されました。観客には、二つの上映方式による没入感の差を感じて貰って、映画鑑賞体験の幅を広げようとする企画でした。しかし、ショースキャンの上映装置の経費や設営がものすごく大変になるので、結果的には「臨死体験」などは、Super Panavision 70で撮影された65mmフィルムを編集した横長の映像に変えられました。いずれにしても、臨死状態から天国に至り、その入り口で天使に出会う場面などは ものすごく幻想的で、もう一度是非、映画館で見てみたい映画です。

(2)更に、トランブルさんのチームが『バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド』BTFR で観客を魅了した「揺動」の技法については、上映環境に近い大きさのスクリーンが製作時に用意されて、揺動が細かく工夫されました。揺動デザインの途中で映像を撮り直したことも、何度かあったようです。こうした工夫のいくつかは、『MUGOO!』の開発・調整作業を一緒に行なったセガの私たちに「口伝」による技法として伝えられています。

どうして口伝になったかというと、文章化することが難しいからです。

そもそも三半規管から出てきた揺動についての神経の信号は、脳幹に集められて小脳の中に消える性質を持っています。つまり、大脳皮質の言語野との関連が薄いことから、XYZ方向にどのくらいの揺れを用いればリアリティが感じられるのか、といったノウハウについては文章での表現ができません。モーションデザインの作業現場で、少し違った揺らし方で示す、といった方法で納得して貰うしか伝承の方法がないのです。セガの Tさんと Dさんが、最初に『MUGOO!』のチームからの直伝を受けて揺動を会得し、更に Yさんが先輩の揺動を見て独習したことで、セガJoypolisの大型アトラクションの揺動デザインは抜群なものになりました。Dさんの話では、フジテレビと共同開発した『米米ミュージックライド』(『米米MUSIC RIDE』、1994年)というアトラクションの公開時に、イベントの会期の途中で揺動デザインを大きく変えたことに敏感に気が付いて、すごく喜んで わざわざ言いに来てくれた来場者がおられた、ということです。こうした トランブルさんや Tさん Dさん Yさんなど先達の技術者の努力が、今日の 4DXや MX4Dなどの体感劇場の人気の礎になりました。

ところで、筆者がテーマパーク VRアトラクションにおける「3つの大きな構成要素」を整理してみたところ、トランブルさんの上記の(1)(2)の技法は、重要なVRの構成要素であることが分かりました。『バーチャルリアリティ学』(コロナ社、2010年)の p.274に「VR技術の構成要素」として、それらを挙げてありますが、その3つというのは次のようなものです。

(1) 大画面の与える没入感、

(2) マルチセンソリー(多感覚)による臨場感、そして、

(3) インタラクティブ性によって人工の現実感を観客(= プレイヤー)に与えるための装置。

(2) マルチセンソリー(多感覚)による臨場感、そして、

(3) インタラクティブ性によって人工の現実感を観客(= プレイヤー)に与えるための装置。

(1a) VRの臨場感・没入感が深いのは、要するにスクリーンが大きく、秒コマ数が特殊だから、です。

これを工学的に表現すると、「視野の3分の2以上を占める大画面」やフィルムの高フレーム数によって

観客が深い没入感を感じるという「受身のリアリティ」が実装されているから。ということです。

(この場所では、ついでの説明となりますが、筆者の考えでは、ディズニーランドなどのテーマパークで入口を入るとテーマに関係の無い光景が一切目に入らないように演出されていることとか、HMDでは視野のすべてが CGによる映像で覆われること、なども、この技法のバリエーションだと言って良いように思えます。また、Mixed Relity = MRという技法では、目の前の現実の光景を背景=借景にして、その中にCGによる映像などをスーパーインポーズしているので、リアリティ=現実感そのもの は現実の光景から借用していることになります。筆者は、「トランブルさんの しきい値」と呼んでいます。)

さて、筆者の「VR技術の構成要素」の 2つ目です。

(2a)マルチセンソリー、つまり、揺動や触覚といった通常のメディアでは使用されない

感覚を、スクリーンの映像や音などと「同時に」重ね合わせて体験できることで、観客がバー

チャルな世界を容易に信じられるようになる、という「受身のリアリティ」がある。

マルチセンソリー(多感覚刺激)については、学生VRコンテスト IVRC2007年の優勝作品に分かりやすい作品事例があります。『虫HOW?』という作品ですが、目の前のスクリーンにはアリの這う映像が映っています。そのスクリーンに手を触れると、画面の中を動いていたアリたちが、体験者の腕を「伝って上ってきた」ように感じられるVR作品です。視覚から得られた情報に、ちょうど良いタイミングで触覚が重ね合わさって、この多感覚によるVR効果が得られました。 (( 8½ )『謎解き・テーマパークVR』(4)で説明しています。)

※ なお、『バーチャルリアリティ学』の p.273に載せた挿図も転記しておきます。初版第1刷では、矢印の方向が逆になっている印刷ミスがありますので、ご注意下さい。この内、映画のスクリーンと揺動装置を使った深いリアリティを、トランブルさんが見つけたのです。

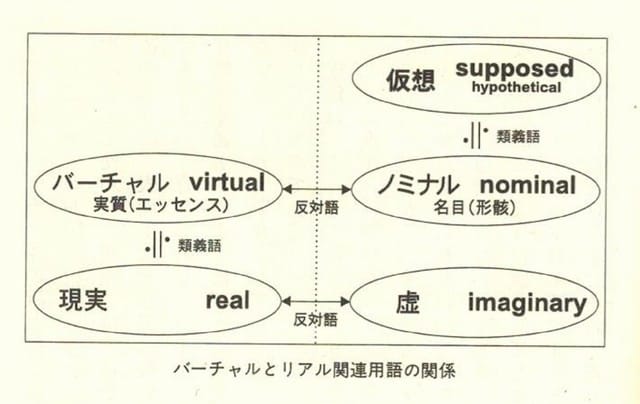

(ところで、バーチャルリアリティを「仮想現実」と訳したり、バーチャルイメージを「虚像」と訳すのは誤訳です。バーチャルは、現物としては存在しないけれど「同じ働きをする存在がそこにある」という意味ですから。従って、英語辞書に「virtual=仮想」と載っているのは誤訳を載せているのですが、同じ辞書にも virtually を「実質的に」「事実上は」と正しく訳してあるのですから、何とかして欲しいものです。しかし、最近のWebの英語辞書では、この誤りは 正されつつあります。詳しい解説については、舘暲著『バーチャルリアリティ入門』、ちくま新書、2002年、p.15を読んで下さい。 下の図も同頁に掲載されています。)

筆者が考えた「VR技術の構成要素」の3つ目については、改めて、『マイケル・ジャクソンのスクランブル・トレーニング』などのところで解説しますが、「インタラクティブ性」というものです。

ともあれ、AS-1 『MUGOO!』の開発を AM5研が 1992年に経験できたことは、それに続く、セガの独自技術による AS-1『スクランブル・トレーニング』や『メガロポリス』という傑作の生まれる礎となりました。また優れた揺動装置は(待ち行列が最長 6時間だった)『米米ミュージックライド』や、横浜 Joypolis の代表作『VR-1』にも使用されました。そして、その体感劇場の技法は その後に集大成されて、『ザ・クリプト』『激流 ~ワイルドリバー~』『激走 ~ワイルドジャングル~』『激飛 ~ワイルドウィング~』などの作品に展開されました。

バーチャルリアリティ奥儀皆伝(2)に続きます。→ こちら

♯ 画像借用元 :

https://themeparkuniversity.com/universal/5-reasons-why-back-to-the-future-the-ride-was-the-best-simulator-ever/ https://www.thrillist.com/entertainment/nation/2001-a-space-odyssey-ending-explained-acid-flashbacks https://rivieratheatre.org/event/close-encounters/ https://rivieratheatre.org/event/close-encounters/ https://www.joe.ie/movies-tv/heres-can-check-original-blade-runner-big-screen-sequel-arrives-601555

2019.07.24 武田lemon六八六八