「VR / MULTIMEDIAの構成図( ダイアグラム )」

奥儀皆伝(6) 「補講A : マルチメディア と インタラクティブ」

奥儀皆伝(7) 「補講B : 『ミミ号の航海』から Windows 95までの Multimedia」

を、しめくくるに当たって、構成図( ダイアグラム )の説明を、きちんと書いておきます。

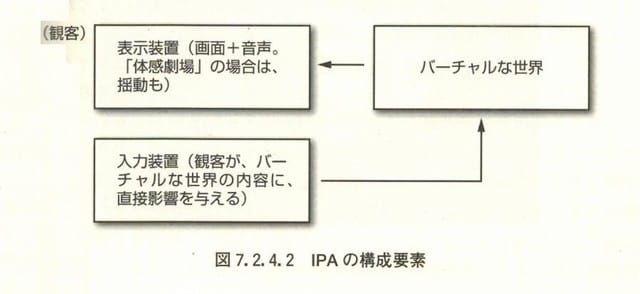

先ずは、『バーチャルリアリティ学』( コロナ社、2011年 )の p.273に載せた挿図です。

奥儀皆伝(6) 「補講A : マルチメディア と インタラクティブ」

奥儀皆伝(7) 「補講B : 『ミミ号の航海』から Windows 95までの Multimedia」

を、しめくくるに当たって、構成図( ダイアグラム )の説明を、きちんと書いておきます。

先ずは、『バーチャルリアリティ学』( コロナ社、2011年 )の p.273に載せた挿図です。

※ 『バーチャルリアリティ学』 初版第1刷では、矢印の一部が間違っていますのでご注意下さい。

上の図では、「IPA」( Interactive Park Attraction )、つまり、この図は、テーマパークのVRアトラクションの構成要素です、と書いていますが、VR、マルチメディアに共通して使用できるのが、この図の長所です。奥儀皆伝では、 「VR技術の構成要素図」という従来名に加え、新しく 「スケッチパッド型メディアの統合モデル」という名前も付けてみました。

それで、このマルチメディアの構成要素図から 「入力装置」を外すと、「映画」になります。

また、「入力装置」を外したままで、表示装置に 「揺動装置」を加え、合わせて大画面の映像、音声に同期した揺動を加えると 「体感劇場」になります。この説明は、もう必要ありませんね。

映画 『マトリックス』 ( 1999年 )や 映画 『アヴァロン』( 2001年 )がヒットしたことで、VRの目標は、現実( リアル )と、コンピュータ製のバーチャルな世界の融合だと勘違いしている一般の方も大勢おられるかもしてませんが、VRで実現できる一番深いリアリティは、大画面の高精細の映画が与えるリアリティ、つまり、映画を見ている間だけ、スクリーンの奥に展開される映画の世界が 「観客には、リアリティに溢れて感じられる」という意味での 「映画のリアリティ」と、全く同じものです。 それで、

いつもの 「社外講演」では、ここから 「映画とは、なんだろう?」という説明を 15分間行なうのですが、先に送ります。

ここでは、先に、「cyberspace」とは なんだろう。を、片づけてしまいます。

これは、ウィリアム・ギブスンによる造語です。SF長編小説 『ニューロマンサー』( 黒丸尚訳、ハヤカワ文庫SF、1986年、原著 1984年 )で詳しく説明されました。

『ニューロマンサー』には、企業のデジタル化された経営支援システムのデータベースに、非合法に「ジャックイン」して、社外秘の営業情報などを盗み出そうとする電脳カウボーイたちの活躍が描かれています。こうしたカウボーイの跳躍の舞台になるのがcyberspaceという空間で、黒丸尚氏は この言葉に「電脳空間」という見事な訳語を与え、そこにルビを振って「サイバースペース」と印刷しました。

なお、 『Neuromancer』は、サイバーパンクSFブームの はしりとなった作品で、フィリップ・K・ディック賞、ネビュラ賞、ヒューゴー賞を受賞しています。( 正確に言うと、85年3月、P.K.ディック記念賞。5月、ネビュラ賞。6月、ディトマー賞と SFクロニクル読者賞。9月、ヒューゴー賞を連続受賞して、米国では大騒ぎになりました。)

『Neuromancer』の登場で、サイバーパンクSFが 1980年代後半の「SF 出版業界」のトレンドに なりました。余談ですが、このサイバーパンクの大流行に、まった、をかけたのが、オースン・スコット・カードのSF小説 『エンダーのゲーム』( Ender's Game )でした。私は、『エンダーのゲーム』の続編の 『死者の代弁者』を読んで、まじ、泣きました。( 『エンダーのゲーム』と 『死者の代弁者』は、ネビュラ賞、ヒューゴー賞を 連続受賞しています。)

映画『エンダーのゲーム』の CGの大失敗については、そのうちお話ししたいと考えています。

話を元に戻します。 『Neuromancer』( 84年 )は、確かに 傑作です。作者のギブスンは、「自分は、コンピュータ科学の勉強をしたことは 無い」と言いながらも、ハッカー・スピークに耳を傾け、 cyberspaceを造語しました。 なお、cyberspaceの初出は、短編 『クローム襲撃』( 82年 )です。

ちなみに、私の「構成要素図」の中で、「バーチャルな世界」 と書いてある箇所は、それがVRや マルチメディア・システムであれば、そこが cyberspaceです。( Cyber World も同じ意味です。)cyber 何チャラ って、聞いたことがありますね。元は、サイバネティックスから造られた言葉でした。

◎ 「cyberspace」とは なんだろう

さて、小説 『ニューロマンサー』では 「サイバースペース」について、(1) 世界中のコンピュータと通信回線を使って維持される 実際には存在していない世界。しかし、(2) 何十億人という世界中の技術者や数学を勉強している生徒たちが、その空間の存在を実感しており、そのバーチャルな世界を共有していると感じている。(3) そこでは、例えば、ある企業のデータベースが、輝く輪郭線でふちどられたビルの形に視覚的に再現されるなどして、精神の営みが星群のように きらびやかに輝いており、それらのデータへのコンピュータからのアクセスが 光の尾を輝かせながら巡っている、といったイメージが描かれています。

じつは、この 「サイバースペース」の内側=「コンテンツ」については、人間の想像力の赴くまま、何を描いても構いません。従って、コンピュータからのアクセスが 光の尾を輝かせていても、いなくても、その本質には影響を与えません。

問題はその名称、cyber です。そこは、サイバネティックスが成立している空間だ、という意味ですね。

cyberneticsの提唱者である ノーバート・ウィーナー博士は、『サイバネティックス 第2版: 動物と機械における制御と通信』( 岩波書店、1962年 )の日本語版の前書きに、次のような サイバネティックスの説明を書いています。それは、「与えられたコースに最も近い航路を進むようにする」ために、船が、風向や海の状態によって「舵をうまくとる」ことなんです、と。

私は、もっと分かり易く説明するために、対岸の船着き場まで、乗船客を送り届けようとしている 「渡し守( 舵をとるひと )」です、と説明しています。渡し守は、いつものように船をこぎ出しますが、今日は水量が多い、流れが速い、風が強い、ので思うように船が進みません。でも、船着き場( 目的地 )は決まっているのですから、舵をうまく操作して、船着き場まで なんとか最も近いコースで向かおう、と試みます。

「われわれの状況に関して二つの変数があるとき、一方は制御できないもの、他の一方は調節できるものである、とします。このときに、制御できない変数の 過去から現在までの値にもとづいて、制御できる変数の値を適当に定め、最も都合の良い状況をもたらそうとすること」が cyberneticsの定義だそうで、これは、ゲームをしているプレイヤーには、直感的に理解できる説明でしょう。制御できない障壁があるからこそ、いろいろ工夫して、プレイヤーはゴールに到着しようと努力するのです。

具体的には、映画も、VRも マルチメディアも、( 観客は ) スクリーンの奥に同じバーチャルな世界像を観ています。ゲームなど( マルチメディア )のプレイヤーは、プレイヤーにとって制御可能な部分、例えば、

・ 背景( 舞台設定 ) / 音楽 / 音声

・ 登場人物( キャラクター )

・ 物語( シナリオ ) / 演出 / 編集

・ カメラアングル / 照明、 などを変化させて バーチャルな世界に影響を与え、目的地に向かおうとしています。

もちろん、ビデオゲームでは、プレイヤーが 「何でも変化させられる」訳ではありません。プレイヤーの操作できる範囲が限られているから、GAME OVERが生じます。次回は失敗しないぞ、と思って頑張るのです。

格闘ゲームでは、プレイヤーは、キャラクターを直接に操作しています。

点数を獲得すると、ゲームステージ( 背景 )は、次の場面に移ります。シナリオも、変化します。

RPGでは カメラアングルが変化して、自分が選択した結果が表示されます。・・・ つまり、そういったことです。

「プレイヤー」が制御できる範囲を操作して、その結果が瞬時に画面に表われることが、 「インタラクティブ」です。

以前、奥儀皆伝 (5) では、「インタラクティブ」の説明で、ケーブルテレビの通販番組の「限定数100個」のネックレスを例に挙げました。あれは、面白かったですね。たまたま通販番組のスタジオが、アナログで構成された 「サイバネティックスが成立している空間」を作っていたのです。

こういうことは、良くあります。例えば、「オンデマンド」の例ですけれど、オフィスビルの 「自動運転のエレベータ」は、皆さんが 「行く先階のボタン」を押すまで動いてくれません。デジタル・システムの近似で、アナログの社会システムが分析できることは、ざらにあるのです。( 私は、1997年に「オンデマンド経済」について発表しました。)

さて、サンフランシスコで開かれていたTexpo '89 のVPL社のブースと、アナハイム( ロサンゼルス近郊 )で開かれていた Autodesk Expo '89 の Autodesk社のブース二箇所を電話回線で結んで、双方からコンピュータが描いたバーチャルな世界に同時に「没入」し、そこで共労するという、例の ラニアーたちの The Virtual Reality Dayについては、奥儀皆伝の (4)で触れましたが、

このとき、Autodesk社では、コンピュータ上のバーチャルな世界のことを cyberspaceと呼んでいました。ここで、VRと cyberspaceに接点が生まれました。

ギブスンのcyberspaceのイメージについては、後でもう一度触れます。

それでは、「映画とは、なんだろう?」の説明を始めます。

◎ 映画って、映画じゃないんですか?

皆さん、映画を観てる時って、何してます?

2時間の映画を観ている間、皆さんは、何をしておられますか?

「白い壁に向かって、じっとして、椅子に座っている」 これが答えですね。

(観客) スクリーン・スピーカー ← 映画の描いているバーチャルな世界

はいっ。これが本日の結論です。映画は、映画である限り 「観客」を必要としています。

( もしかすると、最近では、映画学校の学生が自分一人を満足させるため、ハイビジョン特撮に挑戦する、とかいった事例も あるかも知れませんが、)映画は、観客が参加することで、初めて完成するのです。

例として、ヒッチコック監督の名画 『めまい』( Vertigo、1958年 )を上げてみます。

『めまい』では、高所恐怖症にかかった、まじめな元刑事のファーガソン( ジェームズ・ステュアート )が、大学時代の友人である造船所長に、奥さんのマデリンの尾行を依頼されるところから話が始まります。尾行してみると、マデリンの様子は確かに おかしい。カルロッタ・バルデス( 1831〜1857 )の墓にお参りしたあと、マデリンは、サンフランシスコの 有名な美術館Legion of Honorに向かい、100年前のカルロッタ・バルデスの肖像画を長時間眺めています。良く見ると、マデリンの髪型は カルロッタの髪型にそっくりです。

予告編: Vertigo (1958) Restored Trailer - Alfred Hitchcock Movie https://www.youtube.com/watch?v=Geu4LXm_GlY

このあと、カルロッタに自殺衝動があったことから警戒していたファーガソンがマデリンを助けるのですが、このとき想定外のことが起こりました。マデリンとファーガソンが、恋仲になってしまったのです。このことが、・・・ 後半の悲劇に つながりました。

さて、ここまでで、『めまい』の作られ方を見てみましょう。

元刑事のファーガソン ・・・ その視線の先には尾行しているマデリンの車、その背景にサンフランシスコの景勝地

これは、宜しいですね。サンフランシスコの坂の多い町なかを、まるで、ついておいで、と誘うようにゆっくりと走るマデリンの車、そして、元刑事のファーガソンが、マデリンの車を尾行しています。

でも、・・・ この映画の関係者にとって、一番大切な存在は誰でしょう。観客です。正確に言えば、1958年の観客が入り口で払う入場料収入です。それがあるから、映画会社や監督たちは、次の映画を製作できるのです。ですから、

ヒッチ監督は、観客のために「特等席」を設けていました。

観客の視線 ・・・ 元刑事のファーガソンの視線 ・・・ 美女と サンフランシスコの景勝地

尾行しているのは、「殺人者」などではなくて、その役柄から 「アメリカの良心」と あだ名された ジェームズ・ステュアートが演じる元刑事です。観客が、まじめな元刑事の視線に安心して身をゆだねると、「美女と観光地の光景」が嫌でも目に入るのです。

はい。これが、観客が参加することで 「映画が完成するのだ」と、最初に言った理由でした。映画は、観客がスクリーンの前に座って、画面を見ていることを必要としているのです。映画 『めまい』は、入場料を払ってくれた観客に、無理やりにでも美女と、サンフランシスコの観光地を見せて、満足して貰うために作られた映画でした。

思い出してみると、ヒッチコック監督の 『裏窓』( 1854年 )も、これと同じ構成でした。足を骨折して動けないカメラマンのジェームズ・ステュアート は、暇に任せて、望遠カメラで隣のアパートの住民観察をしています。ある日、口喧嘩が絶えなかった中年夫婦の妻が、いなくなりました ・・・。

( 入場料を払った )観客は、( スクリーンという白い壁に向かって椅子に座っているのですけれど )ジェームズ・ステュアートの視線に身をゆだねて、この映画に参加しています。見えたのは、緊張感のあるサスペンスです。観客が参加したことで、この映画は完成しました。観客がいなければ、この映画は製作されることすら、なかったことでしょう。

ちなみに、『めまい』の公開された1958年というのは、テレビ( 14インチ白黒 )の無料放送に押されかけた米国の映画館が、3D映画やシネマスコープ( 『聖衣』1953年など )で観客の映画館離れを くい止めて、改めて「映画の魅力」を、映画関係者が観客にアピールしようと努力していた時期でした。映画 『めまい』には、観客に 「サンフランシスコの観光地」をフルカラーで見せて楽しんで貰おう、という意図が確実にありました。

なお、この映画は、『Sight&Sound』誌に英国映画協会が定期的に発表する 「世界の批評家が選ぶ偉大な映画50選」で、2012年に 『市民ケーン』を抜いて第1位に選ばれています。

また別の例を、挙げてみます。

ウディ・アレン監督の 『カイロの紫のバラ』( The Purple Rose of Cairo、1985年 )は、私の大好きな映画です。ところで、この 『カイロの紫のバラ』の秀逸なアイデアの元になったのが、『キートンの探偵学入門』( SHERLOCK JR.、1924年 )というサイレント映画でした。

『探偵学入門』では、キートンの演じる映画館の映写技師が、( 夢の中で、ですが )映画館の客席から、スクリーンの中に ずかずかと入って行きます。映画の劇中スクリーンでは、さえない映写技師は 「シャーロック Jr.」になって名探偵を演じ、難事件を解決します。

◎ 「cyberspace」とは なんだろう

さて、小説 『ニューロマンサー』では 「サイバースペース」について、(1) 世界中のコンピュータと通信回線を使って維持される 実際には存在していない世界。しかし、(2) 何十億人という世界中の技術者や数学を勉強している生徒たちが、その空間の存在を実感しており、そのバーチャルな世界を共有していると感じている。(3) そこでは、例えば、ある企業のデータベースが、輝く輪郭線でふちどられたビルの形に視覚的に再現されるなどして、精神の営みが星群のように きらびやかに輝いており、それらのデータへのコンピュータからのアクセスが 光の尾を輝かせながら巡っている、といったイメージが描かれています。

じつは、この 「サイバースペース」の内側=「コンテンツ」については、人間の想像力の赴くまま、何を描いても構いません。従って、コンピュータからのアクセスが 光の尾を輝かせていても、いなくても、その本質には影響を与えません。

問題はその名称、cyber です。そこは、サイバネティックスが成立している空間だ、という意味ですね。

cyberneticsの提唱者である ノーバート・ウィーナー博士は、『サイバネティックス 第2版: 動物と機械における制御と通信』( 岩波書店、1962年 )の日本語版の前書きに、次のような サイバネティックスの説明を書いています。それは、「与えられたコースに最も近い航路を進むようにする」ために、船が、風向や海の状態によって「舵をうまくとる」ことなんです、と。

私は、もっと分かり易く説明するために、対岸の船着き場まで、乗船客を送り届けようとしている 「渡し守( 舵をとるひと )」です、と説明しています。渡し守は、いつものように船をこぎ出しますが、今日は水量が多い、流れが速い、風が強い、ので思うように船が進みません。でも、船着き場( 目的地 )は決まっているのですから、舵をうまく操作して、船着き場まで なんとか最も近いコースで向かおう、と試みます。

「われわれの状況に関して二つの変数があるとき、一方は制御できないもの、他の一方は調節できるものである、とします。このときに、制御できない変数の 過去から現在までの値にもとづいて、制御できる変数の値を適当に定め、最も都合の良い状況をもたらそうとすること」が cyberneticsの定義だそうで、これは、ゲームをしているプレイヤーには、直感的に理解できる説明でしょう。制御できない障壁があるからこそ、いろいろ工夫して、プレイヤーはゴールに到着しようと努力するのです。

具体的には、映画も、VRも マルチメディアも、( 観客は ) スクリーンの奥に同じバーチャルな世界像を観ています。ゲームなど( マルチメディア )のプレイヤーは、プレイヤーにとって制御可能な部分、例えば、

・ 背景( 舞台設定 ) / 音楽 / 音声

・ 登場人物( キャラクター )

・ 物語( シナリオ ) / 演出 / 編集

・ カメラアングル / 照明、 などを変化させて バーチャルな世界に影響を与え、目的地に向かおうとしています。

もちろん、ビデオゲームでは、プレイヤーが 「何でも変化させられる」訳ではありません。プレイヤーの操作できる範囲が限られているから、GAME OVERが生じます。次回は失敗しないぞ、と思って頑張るのです。

格闘ゲームでは、プレイヤーは、キャラクターを直接に操作しています。

点数を獲得すると、ゲームステージ( 背景 )は、次の場面に移ります。シナリオも、変化します。

RPGでは カメラアングルが変化して、自分が選択した結果が表示されます。・・・ つまり、そういったことです。

「プレイヤー」が制御できる範囲を操作して、その結果が瞬時に画面に表われることが、 「インタラクティブ」です。

以前、奥儀皆伝 (5) では、「インタラクティブ」の説明で、ケーブルテレビの通販番組の「限定数100個」のネックレスを例に挙げました。あれは、面白かったですね。たまたま通販番組のスタジオが、アナログで構成された 「サイバネティックスが成立している空間」を作っていたのです。

こういうことは、良くあります。例えば、「オンデマンド」の例ですけれど、オフィスビルの 「自動運転のエレベータ」は、皆さんが 「行く先階のボタン」を押すまで動いてくれません。デジタル・システムの近似で、アナログの社会システムが分析できることは、ざらにあるのです。( 私は、1997年に「オンデマンド経済」について発表しました。)

さて、サンフランシスコで開かれていたTexpo '89 のVPL社のブースと、アナハイム( ロサンゼルス近郊 )で開かれていた Autodesk Expo '89 の Autodesk社のブース二箇所を電話回線で結んで、双方からコンピュータが描いたバーチャルな世界に同時に「没入」し、そこで共労するという、例の ラニアーたちの The Virtual Reality Dayについては、奥儀皆伝の (4)で触れましたが、

このとき、Autodesk社では、コンピュータ上のバーチャルな世界のことを cyberspaceと呼んでいました。ここで、VRと cyberspaceに接点が生まれました。

ギブスンのcyberspaceのイメージについては、後でもう一度触れます。

それでは、「映画とは、なんだろう?」の説明を始めます。

◎ 映画って、映画じゃないんですか?

皆さん、映画を観てる時って、何してます?

2時間の映画を観ている間、皆さんは、何をしておられますか?

「白い壁に向かって、じっとして、椅子に座っている」 これが答えですね。

(観客) スクリーン・スピーカー ← 映画の描いているバーチャルな世界

はいっ。これが本日の結論です。映画は、映画である限り 「観客」を必要としています。

( もしかすると、最近では、映画学校の学生が自分一人を満足させるため、ハイビジョン特撮に挑戦する、とかいった事例も あるかも知れませんが、)映画は、観客が参加することで、初めて完成するのです。

例として、ヒッチコック監督の名画 『めまい』( Vertigo、1958年 )を上げてみます。

『めまい』では、高所恐怖症にかかった、まじめな元刑事のファーガソン( ジェームズ・ステュアート )が、大学時代の友人である造船所長に、奥さんのマデリンの尾行を依頼されるところから話が始まります。尾行してみると、マデリンの様子は確かに おかしい。カルロッタ・バルデス( 1831〜1857 )の墓にお参りしたあと、マデリンは、サンフランシスコの 有名な美術館Legion of Honorに向かい、100年前のカルロッタ・バルデスの肖像画を長時間眺めています。良く見ると、マデリンの髪型は カルロッタの髪型にそっくりです。

予告編: Vertigo (1958) Restored Trailer - Alfred Hitchcock Movie https://www.youtube.com/watch?v=Geu4LXm_GlY

このあと、カルロッタに自殺衝動があったことから警戒していたファーガソンがマデリンを助けるのですが、このとき想定外のことが起こりました。マデリンとファーガソンが、恋仲になってしまったのです。このことが、・・・ 後半の悲劇に つながりました。

さて、ここまでで、『めまい』の作られ方を見てみましょう。

元刑事のファーガソン ・・・ その視線の先には尾行しているマデリンの車、その背景にサンフランシスコの景勝地

これは、宜しいですね。サンフランシスコの坂の多い町なかを、まるで、ついておいで、と誘うようにゆっくりと走るマデリンの車、そして、元刑事のファーガソンが、マデリンの車を尾行しています。

でも、・・・ この映画の関係者にとって、一番大切な存在は誰でしょう。観客です。正確に言えば、1958年の観客が入り口で払う入場料収入です。それがあるから、映画会社や監督たちは、次の映画を製作できるのです。ですから、

ヒッチ監督は、観客のために「特等席」を設けていました。

観客の視線 ・・・ 元刑事のファーガソンの視線 ・・・ 美女と サンフランシスコの景勝地

尾行しているのは、「殺人者」などではなくて、その役柄から 「アメリカの良心」と あだ名された ジェームズ・ステュアートが演じる元刑事です。観客が、まじめな元刑事の視線に安心して身をゆだねると、「美女と観光地の光景」が嫌でも目に入るのです。

はい。これが、観客が参加することで 「映画が完成するのだ」と、最初に言った理由でした。映画は、観客がスクリーンの前に座って、画面を見ていることを必要としているのです。映画 『めまい』は、入場料を払ってくれた観客に、無理やりにでも美女と、サンフランシスコの観光地を見せて、満足して貰うために作られた映画でした。

思い出してみると、ヒッチコック監督の 『裏窓』( 1854年 )も、これと同じ構成でした。足を骨折して動けないカメラマンのジェームズ・ステュアート は、暇に任せて、望遠カメラで隣のアパートの住民観察をしています。ある日、口喧嘩が絶えなかった中年夫婦の妻が、いなくなりました ・・・。

( 入場料を払った )観客は、( スクリーンという白い壁に向かって椅子に座っているのですけれど )ジェームズ・ステュアートの視線に身をゆだねて、この映画に参加しています。見えたのは、緊張感のあるサスペンスです。観客が参加したことで、この映画は完成しました。観客がいなければ、この映画は製作されることすら、なかったことでしょう。

ちなみに、『めまい』の公開された1958年というのは、テレビ( 14インチ白黒 )の無料放送に押されかけた米国の映画館が、3D映画やシネマスコープ( 『聖衣』1953年など )で観客の映画館離れを くい止めて、改めて「映画の魅力」を、映画関係者が観客にアピールしようと努力していた時期でした。映画 『めまい』には、観客に 「サンフランシスコの観光地」をフルカラーで見せて楽しんで貰おう、という意図が確実にありました。

なお、この映画は、『Sight&Sound』誌に英国映画協会が定期的に発表する 「世界の批評家が選ぶ偉大な映画50選」で、2012年に 『市民ケーン』を抜いて第1位に選ばれています。

また別の例を、挙げてみます。

ウディ・アレン監督の 『カイロの紫のバラ』( The Purple Rose of Cairo、1985年 )は、私の大好きな映画です。ところで、この 『カイロの紫のバラ』の秀逸なアイデアの元になったのが、『キートンの探偵学入門』( SHERLOCK JR.、1924年 )というサイレント映画でした。

『探偵学入門』では、キートンの演じる映画館の映写技師が、( 夢の中で、ですが )映画館の客席から、スクリーンの中に ずかずかと入って行きます。映画の劇中スクリーンでは、さえない映写技師は 「シャーロック Jr.」になって名探偵を演じ、難事件を解決します。

動画; Sherlock Jr.(1924) - trailer https://www.youtube.com/watch?v=etKxO071Dd4

『探偵額入門』の特徴は、映画館でこの映画を観ている最中の観客に、『探偵学入門』の劇中に見えるスクリーンが 「どんな風に見えていますか」と、映画監督( キートン )からの執拗な問いかけがあることです。

(C)1958 Alfred J. Hitchcock Productions, Inc & Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.

Restored Version (C)1996 Leland H. Faust, Patricia Hitchcock O’Connell & Kathleen O’Connell Fiala, Trustees under the Alfred J. Hitchcock Trust. All Rights Reserved.

例えば、『めまい』の この場面についてですが、一見して それと分かる、スクリーン・プロセスです。海を映したスクリーンが用意されて、その手前に、人物と大道具を立たせて撮影しています。映画製作者にとっては、劇中で用いられる「もう一つのスクリーン」の 見せ方は、製作時の大問題です。

「スクリーン・プロセス」も、観客からどう見えて、観客が何を錯覚するか、を考えながら映画を作る技法の一つですから、劇場に観客がいることで始めて成立する技術です。

画像借用元: https://cinemarche.net/suspense/memai-vertigo/

結論として、映画は、そもそも「観客がいて、初めて完成する芸術」なのでした。

あともう一つ、小津安二郎監督の 『東京物語』( 1953年 )も、観客の存在によって完成する映画でした。

映画の終盤で、笠智衆が原節子に礼を述べます。「妙なもんじゃぁ。自分が育てた子供より、いわば他人のあんたのほうが、よっぽど わしらに良うしてくれた。ありがと。」

続けて、こう言います。「あんたは良い人じゃから、良縁があったら( 死んだ )次男の昌二のことは忘れて、お嫁に行っておくれ。( あんたが、いつまでも独りでおるのが、)心苦しいんじゃょ。」

原節子は答えます。「わたし、ずるいんです。昌二さんのことは、最近は忘れていることが多いんです。」( 最近まで、しょっちゅう思い出していたし、このま独身でいたいから放っておいて欲しい、という意味です。)

笠智衆が、亡くなった東山千恵子の時計を、あんたが貰ってやっておくれ。と、原節子に渡すと、彼女は号泣します。彼女が号泣した理由については、公開当時1953年の日本という敗戦国の観客には、すぐに分かりました。

笠智衆の次男の昌二は、8年前に戦没しています。しかし、原節子は、今も昌二と新婚時代を過ごしたアパートに住み続けています。そこから戦争へと、昌二を送り出したアパートです。彼女は、まるで、起こり得ない奇跡を待っていて、「いま帰ったよ」と昌二が戻ってくるのを、ぼっと待っている風情です。1953年の映画館の客席には、夫を戦争で亡くした このような女性が、まだ多く座っていたことでしょう。( その他の観客も、そのことに気が付いていた筈です。)

彼女たちは、原節子の号泣を観て、笠智衆の説得( 監督の説得 )を聞いて、夫が戦死した現実を受け容れ、新しい人生に踏み出す気持ちになったかも知れません。そんな希望を、原節子の号泣と、彼女の列車による帰京は象徴していました。でも、映画のスクリーンでは、原節子が号泣していただけでしたね。ですから、この映画については1953年の観客たちが、この場面の「意味」を心の中で補完して、この映画を完成させていたのです。

日本映画に重文指定が付くとしたら、第一号は 『東京物語』になると思います。英国映画協会が発表する 「映画監督が選ぶトップ100」で、 『東京物語』は2012年に第1位に選ばれました。撮影助手だった川又昂氏が心血を注いだ2011-13年のデジタル修復版は、未見の方は絶対に観たほうが良い 「今観ても新しい」映画です。

繰り返します。映画は、「観客がいて」 初めて完成する芸術です。ところで、VRの場合は、もっと極端です。VR自体が、「その一部に観客が組み込まれることで完成する アート・工芸作品」なのです。例えば、あるVR作品を、100人の観客が体験したとすると、そこには 100種類の全く違ったVR作品が存在したのです。

いや、それって、1個のVR作品を 100人が体験した、ということでは ないの? ・・・ 違うんです。

百貨店で、つるしの洋服を買っているのでは、ありません。少し長くなりますけれど、洋服屋さんを例にあげて説明してみようと思います。昔、洋服屋さんは、お店を持っていませんでした。

洋服屋さんは、お金持ちの家に布地のサンプルなどを持って出かけ、家族の採寸をして、出来上がった洋服を お宅に届けていたのです。お店は不要です。

庶民にとっての「既製服」も、これと同じでした。庶民は、布地屋さんまで出かけて気に入った反物を必要なだけ購入し、こんどはそれを仕立て屋さんに持って行って、気に入った形の洋服に仕立てて貰いました。ですから、

200年前には、身体のサイズに合った洋服を、町に住む全員が身に着けていたのです。「流行」だから、と言って身体に合わないカットの、しかもサイズのずれた洋服を着ている人は、誰も、いませんでした。

VRも同じです。昔の身に着ける物は( 靴だって )採寸して、身体に合ったものを身に付けるのが普通でした。VRの直接の先祖は、マイロン・クルーガーの Artificial Relity( AR、人工現実 )でした。この ARは、観客ひとりひとりの体型を輪郭線抽出して、その境界( 輪郭線 )に演出を加えました。

ですから、「その一部に観客が組み込まれることで初めて完成する作品」であるVRは、本来は、観客ひとりひとりの身体に無理なくフィットする( ウエアラブル・コンピュータのような )調整が必要な作品だったのです。

◎ それはVRなのか、「体感劇場」か?

だからこそ、ちょうど Sueann Ambronが、アップル社のマルチメディア・ラボで、ジョブズの示唆を受けながら開発していた 「学生たちが( 先生の指導なしでも )独自に競って、自分たちの自由研究を発表しようとする」マルチメディアと全く同様に、

「VR作品」を装着した 観客( プレイヤー )は、

「各人の身体性の違いにフィットした拡張性を それぞれの身体に感じ、まるで新しい洋服を着た時と同じように、自分の新しい可能性に気付く」ことができて、こんどは、自分が 「VRの開発者」になろう、と 強く思う可能性が生じます。

例えば、こんな事例を考えてみては、いかがでしょう。

例えば、の例ですが、左手が不自由な人にフィットするVR装置が作られた、としましょう。

左手の動作は、筋肉の神経電位の操作によって「ロボットアーム」が行ないますが、力の加え方を間違えると、小説 『フランケンシュタイン』のように誰かを傷つけてしまうかもしれません。そこで、ウェアラブルのHMDの画面の隅に、力の かげんや手の位置を描くことで、視覚的なフィードバックで安全なコントロールができるVR装置が開発された、と致しましょう。

この装置を装着した人は、最初に、その左手を何に使おうとするでしょう。

私は、この方は、自分の左手を改良するために、その新しい手を使うだろう、と思います。

ちょうど、メイカーズ のための DIYラボのように 「VRの開発が、そこで できる時間貸しの工作室」が、もしあれば、この方は自分の左手をラボで改良して、その改善方法の知見は( Sueann Ambronの マルチメディアと同様に )他の障碍のある方の福音になる可能性があるのです。

クリス・アンダーソン著 『MAKERS 21世紀の産業革命が始まる』、NHK出版、2012年 )は、ニーズを自分のこととして感じている個人が、量産型製造業者に不向きな製品を開発する未来を描いています。

ただ、しかし、「1個のVR作品を 100人が体験する」と考えて、VRの開発をした場合には、全くそんなつもりは無くても、「体感劇場」型の作品を作ってしまっている場合がある、と思います。

例えば、こんな事例は、どうでしょう。火砕流の現場を片付けるロボット作業車について、なのですが、

NTTが、「マルチメディアではない方法」で、テレビ電話を作ってしまったように、体感劇場を組み合わせて「VRに近い」ロボット作業車をつくることだって、できるのです。

作業現場のロボットが「体感」している情報を、「そのまま」に操作者に伝えると、操作者は死にます。それで、SF小説『虎よ、虎よ!』の主人公のように、ある触覚については 別のやさしい触覚に置き換えたり、温度についても指数関数的に減少させて、操作者が、やけどをしない範囲に抑えて、でも、危険が感知できるように伝達するのが 「出発点としての体感劇場」です。ですから、「体感劇場」を開発すれば、目標の半分には確かに届きます。

そして、操作者がロボットの場所を動かして、その位置で「搭載AI」が最適な作業を行なうようにすれば、「全体としては VR」のシステムが出来上がることになります。しかし、それで良いのでしょうか。

コンピュータが「思考のための道具」であるのと同じように、VRが「道具」である、ということを、東大名誉教授の舘暲先生は強調されています。『バーチャルリアリティ学』( コロナ社、2010年 )の p.10に、舘先生は、「道具としてのバーチャルリアリティ」として、

創造のための道具、制御のための道具、通信のための道具、解明のための道具、教育のための道具、娯楽のための道具

という VRの特徴を列挙されました。道具である限りは、操作者の自発性によって始動され、改善提案も「操作者」だけから聞くことができます。効率のために「体感劇場」型の開発を行なったという場合でも、操作者の改善提案は、開発者に思いつかないことばかりの内容です。( 開発者は、VR装置が「こう使われるだろう」と決めて開発を進めるからです。)

ところで、今回の blogも、少し分量が長くなってしまったので、「〇 VRなのか 体感劇場か」については、稿を改めて続けて論じたいと思います。

私が、体感劇場型の開発は、よした方が良い、と言っている理由は、映画の監督と同じで「作る人によって出来不出来ができること」、そして、作る人が開発を止めてしまったら、そこでお終いになるからです。ダグラス・トランブルさんも、『BTFR』、『MUGOO!』、そして、ルクソール・ホテルの体感劇場を開発した後、事情があって体感劇場の開発そのものを やめてしまいました。後継者は、おりません。東京ジョイポリスの「ワイルドシリーズ」の体感劇場も、Yさんが開発できなくなってしまったので、後が続きませんでした。

これが、VRの作品であれば、開発意図を理解した操作者が後を引き継いで研究する可能性が生まれるのです。

〇 ウイリアム・ギブスンが考えていた cyberspaceのイメージ

これについても、稿を改めます。映画 『JM』( Johnny Mnemonic、ジョニー・ネモニック、1995年 )では、ギブスンが脚本を書きましたので、冒頭のCG映像が 彼のイメージだと考えられるのですが、大きな誤解も指摘できます。

予告編:JM : Johnny Mnemonic - Trailer [Japanese version] https://www.youtube.com/watch?v=OHjvmPdj5FE

画像借用元: What We Learned About Technology From Watching Johnny Mnemonic

https://www.wired.com/2013/03/technology-johnny-mnemonic/

〇 イオン社の CAVEについての開発姿勢の誤り

これは、どなたか、イオン( EON )社に近い方が身近におられる方にお願いしたいのですが、イオン社の CAVE製品 の販売戦略に問題があります。 そのことを教えてあげて欲しいのです。

CAVEというのは、没入感の非常に大きな( 立体サイコロのような )VR表示装置で、東京ジョイポリスでは 『ザ・クリプト』(1996年 )というホラー・アトラクションに使用されました。PC関連の開発は 一般に、技術仕様のインタフェースを公開して標準化を図り、そのことで技術の進化を加速するというのが、インテル社のマイクロ コンピュータの販売や Apple Ⅱ仕様公開以来の業界の伝統です。しかし、CAVEの場合、それが 「軍事訓練」のためにも使用される、という、コンテンツのごく一部の使われ方に「過剰に」反応して、CAVEの技術そのものが、購入された各社では社外秘として扱われているようなのです。しかし、これは間違いです。これを、もしEON社が、会社として指導している販売方針だったとすれば、同社の役員層は次世代の役員たちから販売戦略の間違いを指摘されて、後に不適切な経営についての訴訟を受ける可能性もあるように思います。

間違いの原因は、コンテンツと装置自体の分離が、会社の中でうまく切り分けられていないことにあります。実は、コンテンツと装置を切り分けることに成功したダイアグラムは、本blog=奥儀皆伝(8)で解説している 「VR技術の構成要素図」 「スケッチパッド型メディアの統合モデル」が初めてです。先行研究としては、建築学のマイケル・ベネディクト教授が、書籍 『サイバースペース』( ベネディクト編、NTT出版、1994年 )の中で、マルチメディアのダイアグラム化に挑戦されていたのですが、途中で断念されました。コンテンツの内容と装置の切り分けに失敗したからです。しかし、私の構成要素図を見て頂ければ、「入力装置」「表示装置」の二つには、コンテンツに どんな軍事機密が含まれていようが それとは無関係である、ということが明白ですから、IEEEなど公的機関での標準化の議論が可能ですし、そうした方がCAVEの技術進化も加速されるのです。

CAVEの装置については、インタフェース仕様の公開・標準化が絶対に必要です。

******

ところで、本 blog=奥儀皆伝シリーズは、友人の稲元さんの素晴らしい 「テーマパーク運営」に関する書籍の出版準備のために、私が担当する その 「解説」を、できるだけ簡潔に書けるように工夫する目的で書き始めました。

一応、VRの構成要素図の主要部分についての概説が終わりましたので、「ウォルト・ディズニーが考えていたテーマパークの真実」「テーマパークと ダンテの『神曲』の共通点」「テーマパークVRアトラクションの作り方」などについて、早く書き進めたいと考えています。

バーチャルリアリティ奥儀皆伝(7)は、こちら。→ こちら

バーチャルリアリティ奥儀皆伝( 8½ )に続きます。 → こちら

https://www.wired.com/2013/03/technology-johnny-mnemonic/

〇 イオン社の CAVEについての開発姿勢の誤り

これは、どなたか、イオン( EON )社に近い方が身近におられる方にお願いしたいのですが、イオン社の CAVE製品 の販売戦略に問題があります。 そのことを教えてあげて欲しいのです。

CAVEというのは、没入感の非常に大きな( 立体サイコロのような )VR表示装置で、東京ジョイポリスでは 『ザ・クリプト』(1996年 )というホラー・アトラクションに使用されました。PC関連の開発は 一般に、技術仕様のインタフェースを公開して標準化を図り、そのことで技術の進化を加速するというのが、インテル社のマイクロ コンピュータの販売や Apple Ⅱ仕様公開以来の業界の伝統です。しかし、CAVEの場合、それが 「軍事訓練」のためにも使用される、という、コンテンツのごく一部の使われ方に「過剰に」反応して、CAVEの技術そのものが、購入された各社では社外秘として扱われているようなのです。しかし、これは間違いです。これを、もしEON社が、会社として指導している販売方針だったとすれば、同社の役員層は次世代の役員たちから販売戦略の間違いを指摘されて、後に不適切な経営についての訴訟を受ける可能性もあるように思います。

間違いの原因は、コンテンツと装置自体の分離が、会社の中でうまく切り分けられていないことにあります。実は、コンテンツと装置を切り分けることに成功したダイアグラムは、本blog=奥儀皆伝(8)で解説している 「VR技術の構成要素図」 「スケッチパッド型メディアの統合モデル」が初めてです。先行研究としては、建築学のマイケル・ベネディクト教授が、書籍 『サイバースペース』( ベネディクト編、NTT出版、1994年 )の中で、マルチメディアのダイアグラム化に挑戦されていたのですが、途中で断念されました。コンテンツの内容と装置の切り分けに失敗したからです。しかし、私の構成要素図を見て頂ければ、「入力装置」「表示装置」の二つには、コンテンツに どんな軍事機密が含まれていようが それとは無関係である、ということが明白ですから、IEEEなど公的機関での標準化の議論が可能ですし、そうした方がCAVEの技術進化も加速されるのです。

CAVEの装置については、インタフェース仕様の公開・標準化が絶対に必要です。

******

ところで、本 blog=奥儀皆伝シリーズは、友人の稲元さんの素晴らしい 「テーマパーク運営」に関する書籍の出版準備のために、私が担当する その 「解説」を、できるだけ簡潔に書けるように工夫する目的で書き始めました。

一応、VRの構成要素図の主要部分についての概説が終わりましたので、「ウォルト・ディズニーが考えていたテーマパークの真実」「テーマパークと ダンテの『神曲』の共通点」「テーマパークVRアトラクションの作り方」などについて、早く書き進めたいと考えています。

バーチャルリアリティ奥儀皆伝(7)は、こちら。→ こちら

バーチャルリアリティ奥儀皆伝( 8½ )に続きます。 → こちら