マヤの家の屋台骨。

「郊外」

この説明画像をブログ記事のサムネにしたくなかったんで、上の写真と前後して申し訳ない。(上の屋台骨は以下で語る外環道で見つけたんだが、人がいなかったので解体中か建設中か、あるいは別目的か一切分からず。)

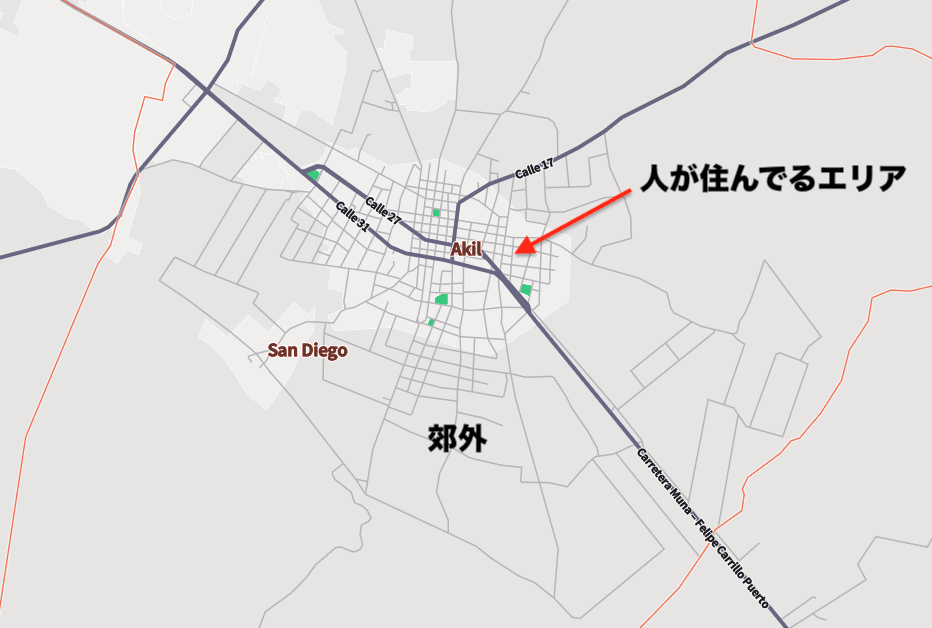

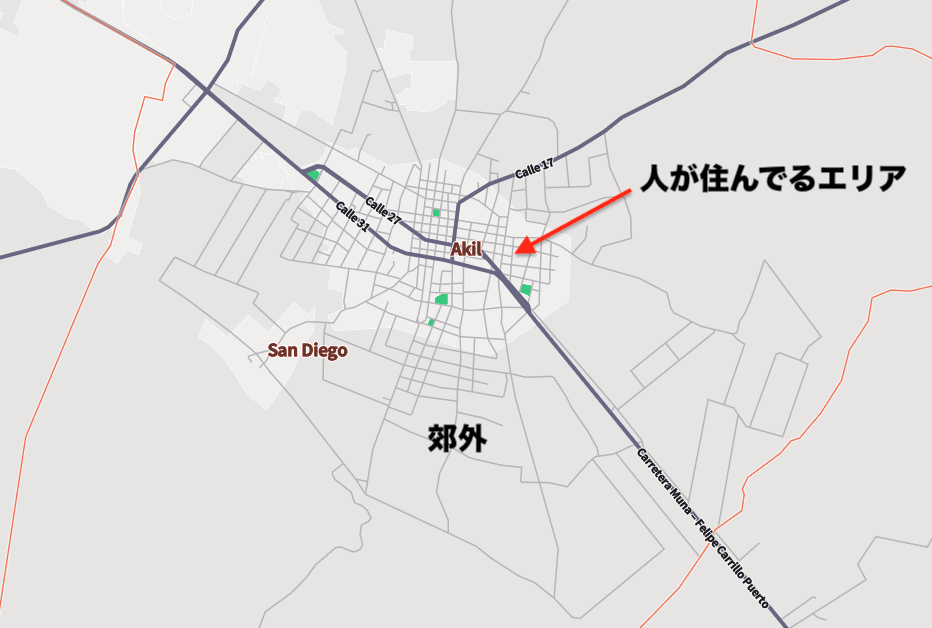

白い部分が、人が住んでいるか法人の持ち物になっている土地(ちゃんとした果樹園)。ここでいう郊外とは、その周りの「誰も住んでなくて果樹園や木が植っているだけのエリア」といったところだろうか。村を離れると、郊外という感じはしなくて、もっと規模の大きい農園などが広がっているか、あるいは幹線道路があるだけで「村と村を隔てるジャングル」になる。

オシュやテカシュといった大きい村とは幹線道路でつながっているが、他の小さい村に続く道は、「郊外」の一番外側の道から伸びている。自転車で村の中を移動してたら、いい運動になると分かったのであちこち行ってみることにした。まずは村の南方。

闘牛スタジアムの跡。

なんと個人所有らしい。

サカテ。

左に写っているガマみたいな植物です。ウアノがない地方ではこれで屋根を葺く。うちの村では牛の餌(最高級)で、結構大事にされている雑草(大事にはされているがメリダみたいに植木扱いとまではいかない)。

小山が近づく。

うちから南西に向かって500mくらい行くと、もうこんな感じに畑が広がっている。

トウモロコシ(枯れている)。

村から離れるとミルパと呼ばれる大きなトウモロコシ畑があるが、村の郊外にあるのはこのくらいの規模。

一番村外れにある小学校。

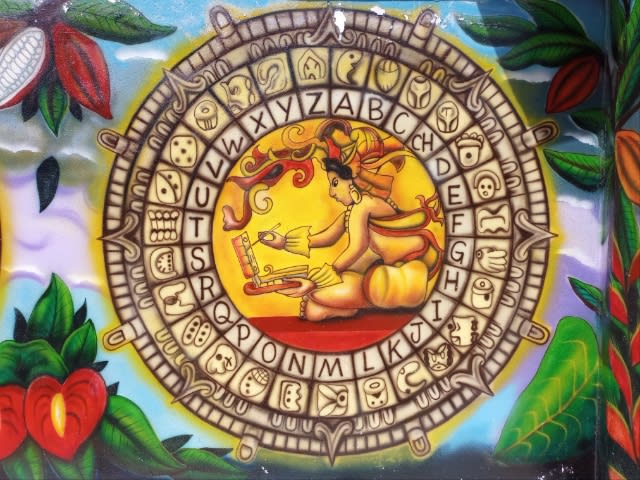

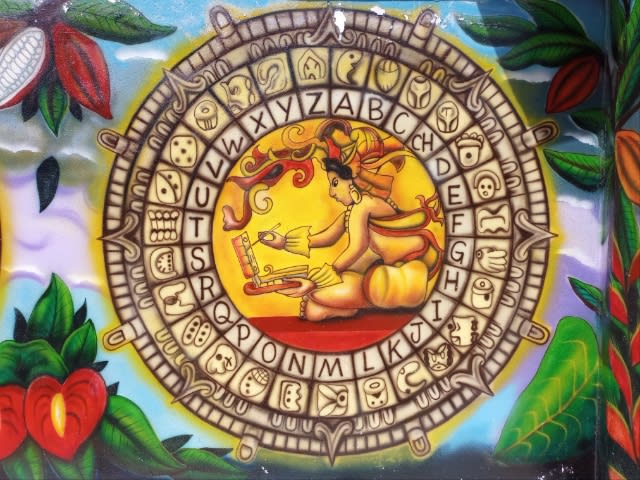

絵が描いてある。

マヤ文字も。

ランダのアルファベットとは微妙に違う。村に「マヤ文字を書いて見よう」みたいなイベント手伝っている人が1人いるんだが、彼女の監修とかだろうか。

別の小学校。

「バイリンガル小学校」と書いてある。うちの村はガチのマヤ語村じゃないので別に先住民言語で教育を…とかでない。ユカタン州の小学校でマヤ語が必修になった時の名残で、必修はその後一旦なくなり、確か去年復活した。Lさん達世代は「さあ、食べよう!」だけ覚えているw。ちなみに私立でバイリンガルと言えば英語教育に力を入れているという意味で、メリダにはそういうプチブルが好きな小さい私立小学校(だいたい幼稚園から中高まで)がたくさんある。

めちゃでかい家。

地元の有志とか支配層の末裔一族なのかなと思ったが、今風なのは門扉だけで中に建っているのはマヤの家と小さいブロック造で、うちの近所で見るスタイルと変わらない。マリア曰く「ミントやネギ等を作っている家」だそうで、結局よく分からないが、いちいち素性を知る必要もないか…。

大きな果樹園

見渡す限りライム。

借家に住んでいたときよく「ああ、サンタ・テレサに向かう道だね」と言われた農園。当時は何のことか分からなくて、借家の前の道の先に「そういう名前の何か」があるんだろうと認識していた。ライムの木が4200本、アボカドの木が2000本くらいあると、作業を終えて出てきた人が教えてくれた(ついでにライムを山のようにもらった)。

サンタ・テレサ農園を過ぎると、背の高い木が植ってる小さめの農園が両脇に続く細い道になる。

雰囲気。

里芋が生えている。

ここ以外では見かけなかった。積極的に生産しているわけではなさそう。こういうのが掘り出されてたまに売られてたわけだ。

峠越えの道。

峠を越えた彼方側にある小さい村へ続く道とのT字路。この先に「自宅以外の土地」がどーっとあって野良仕事に行く人がいるので、バイクがそこそこ通る。わたしはおんぼろチャリなんで、帰りにブレーキかけながら下るのが怖い。体力がついてきたらここにチャリを置いて走っていくとかしてみたいが、この写真で見える左カーブの先は、箱根5区の4km過ぎみたいにマジで勾配が急になる。チャクムルトゥン遺跡もこっちの方向。

古い灌漑用水路。

ポンプ小屋。

灌漑ホース。

今主流のスプリンクラーを取り付けてあるタイプ。最近は、敷地内に井戸を掘って太陽光発電のポンプを併設する業者もいる。柑橘類は水やりがとても大切らしい。果樹園への灌漑用水は村の生命線。海辺の村ではプログレソ漁港以外に大量の水を必要とする施設がなく、一般家庭用ばかりだったので水道局に真剣さが足りなくて(どうせ飲めないのでライフラインじゃないため)、しょっちゅう断水していたわけである。

違う素材の用水路。

近寄れるところにもあった。

多分チュクム!

マヤの奇跡の漆喰・チュクムの説明は

こちら。一般的なマヤの家で一切使われない建材が、マヤ文明消滅以降どうやって生き残ってきたのかずっと疑問だった。スペイン侵攻の後しばらく荘園みたいなところで使われてたのではと言う人もいたが、荘園解体(メキシコ革命)から人気が出た現在までどこで使われてたかの情報がスッポリ抜けていて、謎だった。おそらくこれが答。建物でなく、用水路! どうりで「爺さんが作ってた」とか「山に行けばある」とか言う村人がいるわけである。あー、スッキリした。

古い建物の跡。

昔の礼拝堂か?

屋根の形が、宣教師時代の教会(バカでかい修道院じゃなくて)の跡に似ている。これもマリアに聞いてみる。

このまま外環を走り続けると隣のテカシュ村へ行く幹線道路に出てしまうので、村の中心に向かって戻る。

鈴なりのみかん。

樹上で朽ちてるのまである。もちろん、地面にもいっぱい落ちている。季節的にも、今みかんの木は皆こんな感じ。やたらお裾分けされるはずだ。こんな木が自宅や持ってる土地に数本植ってたら、落ちたの拾うのバカらしくなる気持ちも分かる。

マメイの巨木。

同じく。

下に写ってるバナナの高さが3mくらい。

道路に近い木。

これまた、鈴なり。高いところの実はどうやって穫るんだろう。それとも穫らないのか。オシュ村まで行く途中にある大きなマメイ農園はガッチリ商業的に生産しているので、木は全部低めに抑えてある。こういう村外れの比較的小さい果樹園のやり方は謎。

…というわけで、村の郊外の様子でした。なかなか興味深い。村の中と違って大型車が通らずバチェ(道路の穴)がないので、気にせず漕げて運動したー!という気になるのもいい。南方以外にも徐々に足を伸ばすつもり。

お向かいさんちのアンテナ。

お向かいさんちのアンテナ。 作業したのは半年ほど前。

作業したのは半年ほど前。 ケーブルを受ける支柱。

ケーブルを受ける支柱。 南面。

南面。 南東から。

南東から。 東面。

東面。 玄関アプローチ。

玄関アプローチ。 毎日夕方散歩している馬。

毎日夕方散歩している馬。 氷と戯れる犬。

氷と戯れる犬。 村外れにある苗木生産の会社。

村外れにある苗木生産の会社。 我が家のマンゴーはまだ。

我が家のマンゴーはまだ。 ウアナは真っ盛り。

ウアナは真っ盛り。

麦茶つくり。

麦茶つくり。 村のピザ。

村のピザ。

マヤの家の屋台骨。

マヤの家の屋台骨。 「郊外」

「郊外」 闘牛スタジアムの跡。

闘牛スタジアムの跡。 サカテ。

サカテ。 小山が近づく。

小山が近づく。 トウモロコシ(枯れている)。

トウモロコシ(枯れている)。 一番村外れにある小学校。

一番村外れにある小学校。 絵が描いてある。

絵が描いてある。 マヤ文字も。

マヤ文字も。 別の小学校。

別の小学校。 めちゃでかい家。

めちゃでかい家。 大きな果樹園

大きな果樹園 見渡す限りライム。

見渡す限りライム。 雰囲気。

雰囲気。 小さい農園。

小さい農園。 その入り口。

その入り口。 こちらも。

こちらも。 里芋が生えている。

里芋が生えている。 峠越えの道。

峠越えの道。 古い灌漑用水路。

古い灌漑用水路。 ポンプ小屋。

ポンプ小屋。 灌漑ホース。

灌漑ホース。 違う素材の用水路。

違う素材の用水路。 近寄れるところにもあった。

近寄れるところにもあった。 多分チュクム!

多分チュクム! 古い建物の跡。

古い建物の跡。 昔の礼拝堂か?

昔の礼拝堂か? 鈴なりのみかん。

鈴なりのみかん。 マメイの巨木。

マメイの巨木。 同じく。

同じく。 道路に近い木。

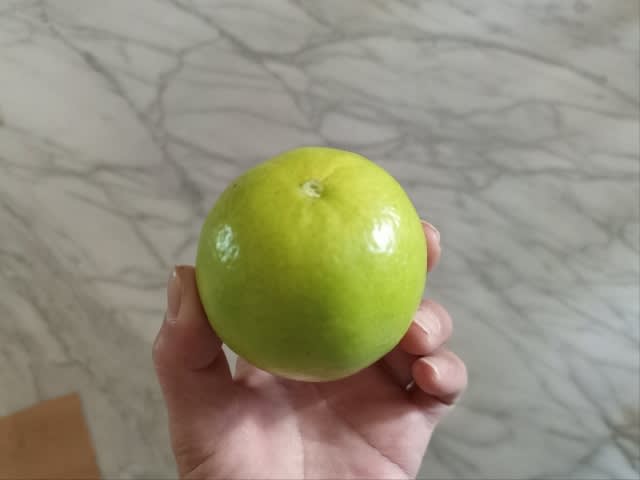

道路に近い木。 グレープフルーツ。

グレープフルーツ。 お返しの練り切り。

お返しの練り切り。 甘いリマの皮。

甘いリマの皮。 甘いリマ。

甘いリマ。 シルエラ・バボサ

シルエラ・バボサ 樹上で完熟したバボサ。

樹上で完熟したバボサ。

干し始め。

干し始め。 ジャックフルーツ。

ジャックフルーツ。 チャヤ。

チャヤ。 高所専用果物もぎ棒。

高所専用果物もぎ棒。