安曇野を代表する駅といっていいだろう

穂高駅。外観は穂高神社をイメージした社殿型

穂高駅。外観は穂高神社をイメージした社殿型

ここはすでに標高546メートルあり、北アルプス燕岳・槍ケ岳へ登る表銀座コースの下車駅で、

登山者にはすっかりお馴染みである

ホームから下って改札口へ向かう正面の看板。確かに

駅前に北アルプスの険しさと登頂の喜びを象徴する親子像

写真左:小川大系作(73歳の力作)「登頂」

写真右:背面の銘板。土台は約2メートルくらいあり、ゴツゴツした石の肌が北アルプスの

険しさを表現していると思う

余談だが小川大系は本名を孝義といい有名な荻原碌山の少し後の、穂高出身の彫刻家です

驚いたことに穂高図書館の入口奥に写真作品以外にもたくさん並んでいるではないか!

写真左:天空ヲユク 写真中:水の精 写真右:鱒投網

実際はもっと暗い空間である

職員に聞くと、預かっているが保管場所がなくて・・・。美術館を造る予算もなくて・・・

痛むのではないかと心配である

昨年10月に「暗いなあ、彫刻がもったいない」と撮影したロビー。ここにあったのが大系の作品だったのだ。

左端の親子像は駅前の「登頂」像の習作と思われる

穂高といえば碌山(本名は荻原守衛)、碌山といえば黒光(本名は良)

黒光は新宿中村屋(カレーとパンとかりんとう)の創業者・相馬愛蔵の奥方。

その奥方が田舎の穂高へお嫁入りの際持参した洋画を見た碌山が、触発されて

絵画を志しそして日本近代彫刻の先駆者となった

碌山美術館は穂高駅から徒歩7分、踏み切りのすぐそばにあります

常念岳の険しいゴツゴツとした景色が好きだった碌山の気概を深く反映している

作品がいっぱいあります。Web上から割引入場券入手可。

学校の後輩や町の有志、全国からの寄付によって建てられたと聞いています

本館の壁に碌山の銘「LOVE IS ART. STRUGGLE IS BEAUTY.」(愛こそ芸術 相克が美)

黒光への思慕を表に出さず、礼節をもって接した碌山の最後の作品「女」は、

黒光に似ているという説がある。碌山は30歳の若さで世を去った

写真で見る黒光さんはたしかに魅力的です。

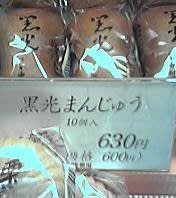

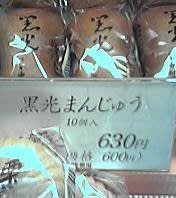

新宿駅の中村屋売店に”黒光まんじゅう”がありました

もうひとつ余談を

同じ穂高出身でやや埋もれた存在だが山本安曇(本名菊一)は碌山の信頼篤く、

碌山作 安曇鋳のブロンズ像2点「女」と「北條虎吉肖像」は当時文部省美術展に

出展しているほどです。

「女」は当時の政府買い上げとなり、東京国立近代美術館に現存しているという。

北野進著「美術史の残照」-碌山と安曇の周辺ー 2004年発行に詳しく記され、光をあてている

穂高駅。外観は穂高神社をイメージした社殿型

穂高駅。外観は穂高神社をイメージした社殿型

ここはすでに標高546メートルあり、北アルプス燕岳・槍ケ岳へ登る表銀座コースの下車駅で、

登山者にはすっかりお馴染みである

ホームから下って改札口へ向かう正面の看板。確かに

駅前に北アルプスの険しさと登頂の喜びを象徴する親子像

写真左:小川大系作(73歳の力作)「登頂」

写真右:背面の銘板。土台は約2メートルくらいあり、ゴツゴツした石の肌が北アルプスの

険しさを表現していると思う

|  |

余談だが小川大系は本名を孝義といい有名な荻原碌山の少し後の、穂高出身の彫刻家です

驚いたことに穂高図書館の入口奥に写真作品以外にもたくさん並んでいるではないか!

写真左:天空ヲユク 写真中:水の精 写真右:鱒投網

|  |  |

実際はもっと暗い空間である

職員に聞くと、預かっているが保管場所がなくて・・・。美術館を造る予算もなくて・・・

痛むのではないかと心配である

昨年10月に「暗いなあ、彫刻がもったいない」と撮影したロビー。ここにあったのが大系の作品だったのだ。

左端の親子像は駅前の「登頂」像の習作と思われる

穂高といえば碌山(本名は荻原守衛)、碌山といえば黒光(本名は良)

黒光は新宿中村屋(カレーとパンとかりんとう)の創業者・相馬愛蔵の奥方。

その奥方が田舎の穂高へお嫁入りの際持参した洋画を見た碌山が、触発されて

絵画を志しそして日本近代彫刻の先駆者となった

碌山美術館は穂高駅から徒歩7分、踏み切りのすぐそばにあります

常念岳の険しいゴツゴツとした景色が好きだった碌山の気概を深く反映している

作品がいっぱいあります。Web上から割引入場券入手可。

学校の後輩や町の有志、全国からの寄付によって建てられたと聞いています

本館の壁に碌山の銘「LOVE IS ART. STRUGGLE IS BEAUTY.」(愛こそ芸術 相克が美)

黒光への思慕を表に出さず、礼節をもって接した碌山の最後の作品「女」は、

黒光に似ているという説がある。碌山は30歳の若さで世を去った

写真で見る黒光さんはたしかに魅力的です。

新宿駅の中村屋売店に”黒光まんじゅう”がありました

もうひとつ余談を

同じ穂高出身でやや埋もれた存在だが山本安曇(本名菊一)は碌山の信頼篤く、

碌山作 安曇鋳のブロンズ像2点「女」と「北條虎吉肖像」は当時文部省美術展に

出展しているほどです。

「女」は当時の政府買い上げとなり、東京国立近代美術館に現存しているという。

北野進著「美術史の残照」-碌山と安曇の周辺ー 2004年発行に詳しく記され、光をあてている

市民タイムス2006年1月1日発行の記事から

市民タイムス2006年1月1日発行の記事から