私立学園には教育的な責任者(校長・学長)と、運営面での責任者である理事長という二者が存在する。その一方の理事長の資質について、生産性のない形で森友、加計、そして至学館、日大と、ここまで長期的に次々と問題だとして飛び出して来ると、それは慢性、常態化し、やがて非常識が常識化となって、善悪の見極めも難しくさせる社会構造が懸念されるのは確か。

「寄付は貰えば返す必要はない。不服なら寄付しなければ良い。警察にも相談しているが、いつでも協力すると言われている」

これは複数の人を介しての話で(理由後述)、それを真実の言葉とは断言しないが、今回の事案での目黒純一熊本学園理事長の見解。

オーナー理事長でもなく、また言うまでもないが私学は公益事業で公費によって運営されている事業体で、学者ではないといっても理事長に品格が求められるのは当然。

だからといって、ここでSNS風の過激な感情論で争うつもりなどは全くなく、今回は前に残したその「寄付」に関する熊本学園志文会(同窓会・約93000名)の言い分である。

その前に断っておくが、ここでの問題化は、その志文会と連携しているわけではなく、また同会から依頼された代弁者でもない。前回、取り上げた「ルネサンスへの施設貸与問題」で取材中、『支援金を巡って訴訟も辞さない空気』という志文会役員の情報を取得し、それに熊本学園大学の卒業、入学式に今年、慣例とされる志文会トップの来賓席はなかったと知り、そこで取材を複数の同役員に申し込むが、口裏を合わせたような「時期的に無理な段階」で、それは紳士的な取材拒否となった経緯にある。

結果、そうした役員に極めて近い複数の会員による内容となるが、それが目黒理事長が「寄付」と表現した疑惑の事案。

「熊本大震災における被災学生330人の学費免除(総額2億6400万円)が決定し、それを学園側と志文会側とで折半(1億3200万円)して支援することになった」(志文会役員外会員談)

ところが、これに国から総額の3分の2(1億7600万円)が助成として決定し、交付となった。すなわち3分の1である8800万円の折半(4400万円)で済むことになり、先に志文会が支出した1億3200万円から8800万円は「返して欲しい」というのが、志文会サイドの主張。

これに対して目黒理事長は、「寄付金だから返す必要はない」というのだが、「嫌なら寄付するな」が果たして通用した事案であったかどうか。

また志文会には、別の支援金でも言い分があった。

「この20年間、毎年1500万円の奨学支援を行って来たが、それが5000万円の余剰を生んだ」

この残5000万円は3ヶ年の支援金を超える金額であり、「調整するか、返金するのが当然」というのが志文会側の意見。

次回の熊本学園における不動産事業で再び詳しく述べることになるが、私学の収益事業には寄付行為で会計処理されている場合と、法人税法で定めているものとがある。仮に寄付行為による収益対象業者が、「不服だから払いません」と言った場合、それに熊本学園側は納得するかである。

目的の遂行に向けて金額の設定があって、その負担分である指定金額を納めた場合、これが果たして「細かな内容不問」とする「寄付行為」に当たるか否かである。

こうした中で毎年、熊本学園には私学補助金(016年度一般・特別計10億5522万円)が交付されている。

学校会計では、減価償却累計が計上されず薄価すら分からないとされるが、そこには借入せず寄付や補助金で建物を新設すれば、無尽蔵に資産は増えるというトリックも存在する。もちろん、某大学のように「負債は203億円だが資産500億円」と言っても、それが金融機関の全く信用しない背景でもある。

文部科学省は「私学法人の管理運営に適正を欠く」という理由他で、補助金減額(50%減・016年度3学校法人)の行政処分を行っているが、その多くが内部告発によるもので、潜在不適正学校法人は、その10倍にも推察されると語られる。

今回の取材中、かって熊本学園には「給与カットを断行したが再選されず」というトップのいたことも知らされたが、少子化時代に突入し、私学運営の困難なことは確か。

だが、私学とは何かとなった場合、そこは教育の場であり、そして公益事業であることを忘れてはならない。

前回、ルネサンスに対する土地、施設の貸与、そして移転新築事業について簡単に述べたが、これについては電話、また書面で丁寧に取材の申し込みをしたところ、同学園の管財課長から「お応えは困難」という丁寧な返答にあった。志文会役員との場合と同じく「訴訟前」という勝手な推察で承諾したが、そこで同学園とトラブルを生んだという記憶もない。

結果、今後の検証結果についても所管である文科省を中心とした行政機関との間となるが、飛んで来た「公務員の規律違反容疑」も含めて、その報告を次回からとする。

私論ながら「何を信用、信頼すべきか」と迷う程の現在社会、また善悪の見極めを難しくさせる程の社会構造は、市民の間に漂い始めた「事なかれ主義」、「平穏無事の思想」にあると推察され、特に同学園関係者には「社会正義を孤立させてはならない」との願いからの特集でもある・・・。

自然界の物質をそのまま食したり、活用した古代ならともかく、そのほとんどを化合物、化学製品に頼る現代では、その消耗品の処理、廃棄には多額の金を要する。15年前頃には一日50トン処理クラスの施設で、1トン当たり8000万円での換算と聞かされて、それでも0.0125パーセントは住民対策用の経費(裏金)と小耳に挟んだ話を思い出すと、ごみ焼却施設事業は、それに群がる蟻のグループというより利益率の高い事業であることは確か。

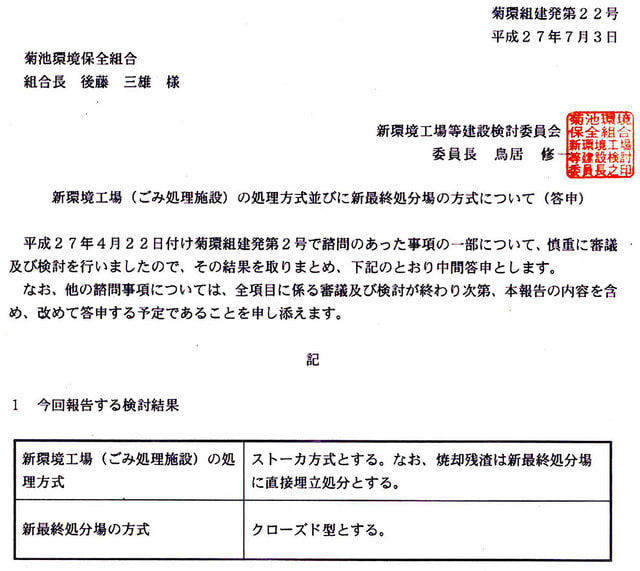

12月に発注先が決定される菊池環境保全組合の新環境工場整備事業(約257億円)について、ここに来てまで「官製談合、暴力団による圧力(宇佐・高田・国東広域組合の例)の背景とは?」と一般市民には不可解な点、また「市民の視察は隣県の久留米市にある施設で実行されて、それが組合議員の研修視察となると神奈川、静岡県の施設で3日間とはなぜなのか?それも日立造船による施設が2ヵ所で、付け加えられた形の荏原環境の施設が450トン(菊池環境保全組合が計画の新環境工場は170トン)とは参考にもならないのではないか?関東圏内において150トンから200トンクラスのストーカ方式となると他メーカーによる施設は多くあったはずで、その神奈川、静岡県でなくとも関西、いや九州圏内の施設研修でも良かったはずだ。特定のメーカーによる施設に絞った思惑でもあったのか?」といった素朴過ぎる疑問点、そして「関与する後援会の設備業者とは誰か?」と興味本意の問い合わせまで寄せられたが、同環境保全組合にしても「真摯に、謙虚に、丁寧に説明責任を果たす」(安部総理談)との姿勢のはずであって、それに代わって第三者が答えたり、ここで解説する権利は全くない(一般論からの疑問点については当ブログ6月11日・7月14日号を熟読ご参照)。

庁舎建築で思惑通りの受注が失敗して、「1億円を手にできなかったのは反対の街宣活動を動かし、その発信となった第三者の言動」と勝手に想像、邪推、逆恨みして、社会正義の権利側にも稀に存在する私欲に走る者を人事異動で釣って、犯罪性など存在もしない別件で「社会的信用の失墜」 を不当に課して来る場合もあるわけで、まして「場合によっては死人も出るごみ事業」となると、ビッグ企業の部長なら海外への転勤という逃亡もあるが、弱者の市民では不介入が当たり前というのが残念ながら現実的な常識。添えて応えると、それは悪と善とでは度合いの違い過ぎる執着心。

私論はともかく、一般論から述べると焼却炉の方式はコンサルタントが深く関与し、研修視察も同コンサルタントがアドバイザリーとして準備する。もちろんコンサルタントが独断で決定できるわけがなく組合長、組合議員とかいうわけではなく、その善し悪しはともかく組合サイドの誰かが意向者となる。第1回で述べた通り様々な人物、グループが関与して来るわけで、その総合的な判断(妥協、合意)による意向である。一般論からだと、すでに多くの敗者は決定しているとも推察されて、焼却炉ビッグメーカーは、ストーカ方式でも8社前後あるが、同じ推察で賢いメーカーなら半分は不参加、12月の検討委員会の決定を待たずに中身はどうあれ、実質的には辞退と想定される。

これから検討に入る検討委員会のメンバーには実に不謹慎な予告となるが、発注メーカーは「日立造船グループ」と想定、いや推察。その決定まで、反社会的な疑惑行為があったと表沙汰になるというのは想定外であって、この「日立造船グループへの発注」は住民にもベストと理解されるのではないか。

28年10月、菊池環境保全組合の組合議員は同社による「はだのクリーンセンター」(秦野、伊勢原市環境組合)を視察。同施設の蒸気タービン発電出力は3820キロワット(発電効率19、6%)で、運転停止時の錆を防ぐステンレス製の煙突を設置し、250ガル(震度5強)以上の揺れで緊急停止、プラント用水の循環利用も特徴であるが、循環利用水での温泉利用、周辺の環境にも配慮した臭気対策が合志市民にも理解されるのではなかろうか。ちなみに同施設の処理能力は200トンで、建設費用は約94億円。

さらに妥当な「日立造船グループへの発注」という支持理由は、日立造船は熊本県(長洲町)の企業でもあって現在、同社は造船部門を分離した環境施設主産の企業。また今回の入札には日立造船グループとして九州電気工事も参加しているが、同社も熊本県では県民500名以上を雇用する企業でもある。すなわち同環境保全組合の中での個人的な思惑、行為が仮にあっても県民的には何ら「日立造船への発注」に反対(人情)する理由等は存在しないのである。

極めて少数な意見として「随契ではないか」という批判も想定されるが、他の大型公共工事と同じく、計画時点からの「日立造船」という大本命ありきで、それも妥当という結論の想定。

菊池郡市、合志市民には早々いクリスマスプレゼントとなるが、第1回及び第2回号の証明と考えてもらうと検討委員会の教授らには実に失礼な推察、想定となった・・・。

10数年前、阿蘇山を削り落として、国立公園を造形したまま放置している採石場跡地(阿蘇市豆塚)について取材した際、「熊日(地元紙)でも取り上げないのに『採石場跡地の未整備』とは何だ」と、熊本商工観光労働部の担当課から意外なコメントが漏れ出た。だから、というわけではないが、未だ熊本県の採石場跡地(上天草、天草、山鹿、阿蘇市)は未整備状態。

採石場跡地整備は採石法に基づき自己責任となるが、熊本県はその過程で廃業補償約1億円を支払い、後の整備費に約7000万円を公費から支出し、それによって普通なら緑化整備の行われるところを何と「産業廃棄物の保管施設」で認めた。

業界と何らかの利害関係にあって、また行政の推進を錦の御旗に掲げる与党議員はともかく、「県民の代表として自治行政のチェック機能を果たす」と約束した県議会の野党議員らが、地元紙と同じく「初耳」と自ら馬耳東風の怠慢さを認めると、「任期中に何に務め、何を成したか」と問う以前に「不要なる7議員」という以外に並べる言葉はない。年間約1億1千万円の無駄であるが、その責任は彼らに投票、支持した県民、団体にある。

今回の九州北部における豪雨もそうだが、住民や地域社会に甚大な被害をもたらす災害は、熊本震災で思い知らされたように前触れもなくやってくる。

ところが熊本県議会(経済環境常任委員会)は平成27年12月、九州北部豪雨(平成24年7月)で土砂崩れや浸水被害に見舞われ、「採石場の貯水池」(約40万立方メートル)が崩壊することを懸念した阿蘇市車帰の住民に対して、「終掘後(採石終了)の2年後(平成31年以降)に埋め戻す」と回答。危機管理が問題となる昨今、温厚な住民には「のんびりと対応」と3年間も棚上げにしたわけだ。仮に3年の間に懸念する事態が発生した場合、その責任を誰が負うのか、となるが、災害よりその責任を第一に避けようとするのが彼らである。

次に問題なのは、埋め戻しが公費での工事となる点。

「法に基づく国(経済産業省)の指導(自己責任)、他県での跡地整備と異なるが・・・」

この素朴な疑問に対して、県エネルギー政策課が次のように答えた。

「県の代払い事業で、後々その事業費は該当業者から徴収する」

会計法での処理は、という疑問も発生するが、そもそも代替え支出の回収など念頭にないといえる。その上に同工事を前例のように該当業者に随契で発注すると、同業者には二倍の利益が発生することになる。

業者の跡地整備が2年も放置されると、その責任は自治行政ということになるが、途中を省略しての行程と簡単に納得の出来ないのは確か。

該当地域の住民から不安視されている跡地整備には排水路の工事も加わるが、採石に当たっては防災、治水等の環境整備に努めるとなっている以上、その更新期においてはもちろん、県行政における指導、監督の怠慢が生んだ結果というのが現状。これでは業者を責められない背景も理解されれが、それを県民の税金で片付けるというのだから非論理的というか滅茶苦茶な自治行政。しかも無駄な報酬を受け取っているとしか想定されない野党議員らが、自分の非を隠してチェック機能を果たせるわけがなく、実に上手く出来ている負の構造ではある。

経済産業省(資源エネルギー庁)は「そもそもベンチカットそのものは平成11年以前からも採石工法と存在していたわけで防災、環境整備に努めながら採石を行うことは当然。仮にそれを怠り、ベンチカットには間に合わないとの理由で真壁で残すというのは屁理屈。真壁で安全とはいっても、周辺の樹木や草に適応した環境整備はどうなのか。まして該当地は国立公園」と語るが、そこで「ラス張工による岩盤緑化整備」が浮上。

緑化整備は周辺の草木、樹木を考慮して、それに適合した整備が求められているが、直壁にラス網を張り、真壁に穴を掘り、そこに草や樹木の種子、肥料等を埋め込んで岩盤緑化に努める工法がある。

野党県議辺りから「森友、加計学園の問題と一緒で、結果は我々と同じく批判で終わる」という声の挙がるのを予想して、これから他県での防災、治水、周辺環境に努めながら採石するとした指導、そして自己責任による跡地整備、工法等を紹介しながら是正への道を示すことで、その反論に応える・・・。(つづく)

神は運を平等に与え、その行状において幸運、不運が人を訪れ、まとわりつくというが、果たしてどうだろうか。

元参議院議員で農林水産政務次官まで務めた三浦一水氏が、地元単農協の組合長選挙で敗れた。普通なら全盛期にある63歳の彼が、7票もの差を付けられて(理事30名)組合長を辞職。

JA鹿本(山鹿市)は6月23日に理事選出の後で組合長選挙を実施し、その新組合長に大仁田勲氏を選出したが、その一報を受けて県内農協役員の間に憶測、思い込みによる噂が走った。

「JA熊本果実連合会の会長選挙(10月)を前にして、またしても候補者の芽が摘まれた」

表現は悪いが、次期会長と思われていた三浦氏が「モグラ叩き」に遇った、という見解。薩摩の芋づる、肥後の引き倒しは有名な諺だが、この「モグラ叩き」も熊本では必須の政治力学なのか。

確かに前回の同会長選挙前、次期会長候補と見られていた高峰博美副会長が、地元のJA芦北でセクハラ問題によって辞職したはずの前常務理事がクーデターを起こし、そこで高峰同組合長を引きづり下ろし、これによって高峰副会長は辞職となって会長候補の資格を失った。

そこで、三浦JA鹿本組合長も同じく「JA熊本県果実連会長選挙絡みで消された」という説の浮上となったわけだが、どうもこれは彼らの邪気による誤解。

JA鹿本は市町村合併に伴ってJA山鹿、植木、鹿北、菊鹿、鹿央が合併した熊本県では有数の大規模農協だが、その30名の理事による選挙で旧JA山鹿同士の大仁田氏に敗れたのは「人望以外にない」(複数の理事見解)というのだ。背景は「モグラ叩きでも肥後の引き倒しでもなく、任期中の姿勢への反発」と同理事らは語った。

運が上向いたという表現もどうかと思うが一方、これによって93歳の浦田JA熊本県果実連会長の再選が濃厚となったのは確か。

同氏も「震災後の困難な時期に任せられるのは(浦田)会長以外にはない、と組合員から拝み倒されては、それを断る理由はない」と、再選に強い意欲を見せるが、「後は我々に任せて、後見人として少しはゆっくりしてください」と言えるJA熊本県果実連関係者が皆無というのは、それは実に嘆かわしい現状で、そのまま不安な同連合会の明日を懸念させる。JA熊本県果実連は近々、総額約45億円の本部事務所、同工場の改築を迎えるが、それを卒寿を過ぎた会長に白寿まで酷使するというのだから「思いやりに欠けた熊本県果実農協連」(県経済団体役員談)との見解は当然。

その浦田会長のお膝元・玉名市の市長選挙も10月に予定されるが、その選挙に浦田会長の令嬢・祐三子県議会議員が候補予定者として浮上。

「現職が勇退ということで蔵原元市議の再挑戦、田中市議の出馬と噂されるが、いずれも帯に短し襷に長しで、半分は女性票という点からして、県議選挙での1万1千票の得票を考えると答えは明らか。野田毅代議士後援会は一丸となって浦田県議を支援する」(同市建設業者談)

幸運、不運はその行状に関係なく人によって異なるが、夢を途中で砕かれ、涙して天を仰ぐ者に比べ、この浦田親子に神の与えし幸運は、このまま絶頂期へと続く・・・。