緊急事態宣言が全国に拡大されたところで、その前提となっている4月1日の「状況分析・提言」について、Facebookに掲載した抜粋版に見出しを追加し、矢印(→)でコメントを加えてみます。

後述のように、八戸市は4/17で新規感染者ゼロ2週間となり、非流行地域宣言を出して対策の一部緩和をすべきフェーズであり、緊急事態宣言拡大を受けてあわてて緊縮するのは提言と全く逆の政策と言えます。

被害者は子どもたちです。

「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年4月1日)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000617992.pdf

<用語の定義と現状分析>

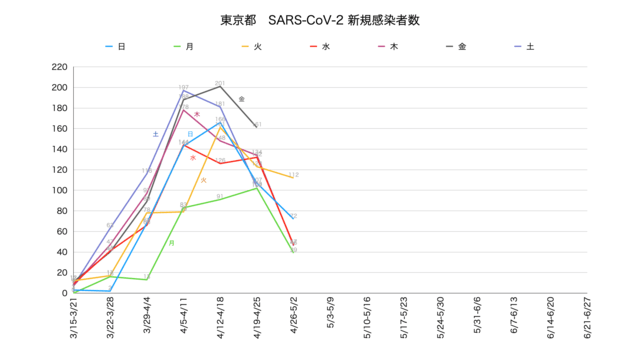

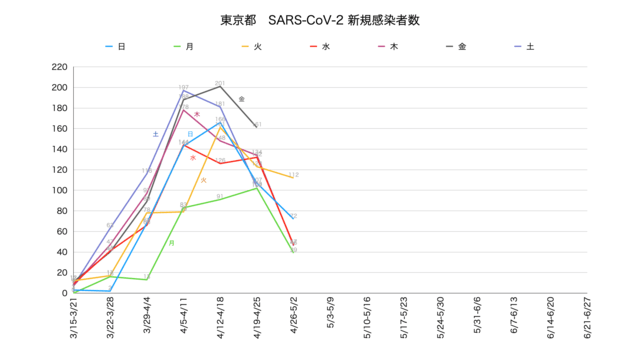

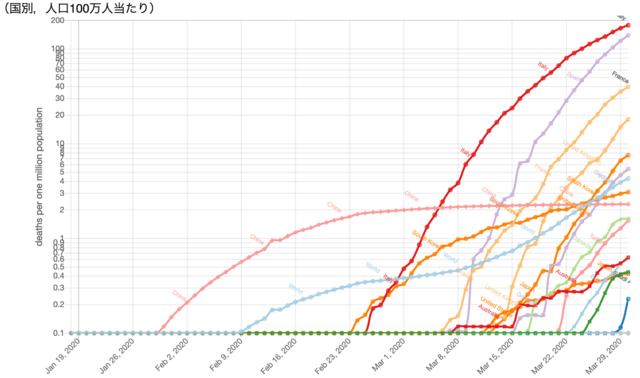

オーバーシュート: 欧米で見られるように、爆発的な患者数の増加のことを指すが、2〜3 日で累積患者数が倍増する程度のスピードが継続して認められるものを指す。異常なスピードでの患者数増加が見込まれるため、一定期間の不要不急の外出自粛や移動の制限(いわゆるロックダウンに類する措置)を含む速やかな対策を必要とする。なお、3 月21〜30 日までの10 日間における東京都の確定日別患者数では、2.5 日毎に倍増しているが、院内感染やリンクが追えている患者が多く含まれている状況にあり、これが一過性な傾向なのかを含め、継続的に注視していく必要がある。

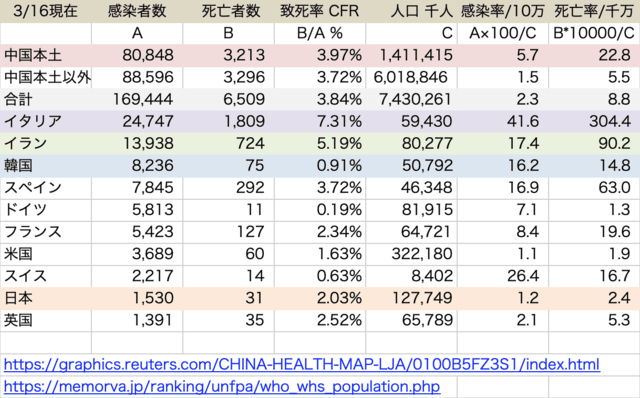

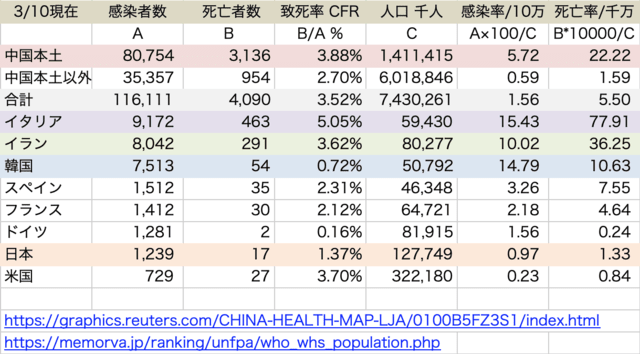

〇 以上の状況から、我が国では、今のところ諸外国のような、オーバーシュート(爆発的患者急増)は見られていないが、都市部を中心にクラスター感染が次々と報告され、感染者数が急増している。そうした中、医療供給体制が逼迫しつつある地域が出てきており医療供給体制の強化が喫緊の課題となっている。

〇 いわゆる「医療崩壊」は、オーバーシュートが生じてから起こるものと解される向きもある。しかし、新規感染者数が急増し、クラスター感染が頻繁に報告されている現状を考えれば、爆発的感染が起こる前に医療供給体制の限度を超える負担がかかり医療現場が機能不全に陥ることが予想される。

→指数関数的増加の程度の指標である「k値」を見ると、4/16には東京 0.061、全国 0.058、青森 0.000 であり、7日で倍増するk=0.1を下回っているため、「2〜3 日で累積患者数が倍増」する状況ではなく、「今のところ…オーバーシュートは見られていない」という分析は現在もあてはまる。4/8の緊急事態宣言の効果が出る前の4/12頃から鈍化傾向が見られている。この先、1週間の推移とその判断が最も重要になるでしょう。

→ただし、「医療崩壊」についてはここで予想された通り「爆発的感染が起こる前に医療供給体制の限度を超える負担がかかり医療現場が機能不全に陥る」状況になっており、東京を中心とした地域は更なる抑え込みによる新規患者数の減少を目指さないといけません。

<学校と子ども>

なお、現時点の知見では、子どもは地域において感染拡大の役割をほとんど果たしてはいないと考えられている。したがって、学校については、地域や生活圏ごとのまん延の状況を踏まえていくことが重要である。また、子どもに関する新たな知見が得られた場合には、適宜、学校に関する対応を見直していくものとする。

→「子どもは地域において感染拡大の役割をほとんど果たしてはいない」ことは、国内の子どもの感染例のほぼ全てが大人から子どもへの感染であることからも確かめられています。

<流行のレベルに応じた地域の3区分と対応策>

①「感染拡大警戒地域」→「レベル3」と独自に表記します

直近1週間の新規感染者数やリンクなしの感染者数が、その1週間前と比較して大幅な増加が確認されているが、オーバーシュート(p4脚注=上記=参照。爆発的患者急増)と呼べるほどの状況には至っていない。また、直近1週間の帰国者・接触者外来の受診者についても、その1週間前と比較して一定以上の増加基調が確認される。

[想定される対応]

オーバーシュート(爆発的患者急増)を生じさせないよう最大限取り組んでいく観点から、「3つの条件が同時に重なる場」(以下「3つの密」という。)を避けるための取組(行動変容)を、より強く徹底していただく必要がある。

〇例えば、自治体首長から以下のような行動制限メッセージ等を発信するとともに、市民がそれを守るとともに、市民相互に啓発しあうことなどが期待される。

・期間を明確にした外出自粛要請、

・地域レベルであっても、10名以上が集まる集会・イベントへの参加を避けること、

・家族以外の多人数での会食などは行わないこと、

・具体的に集団感染が生じた事例を踏まえた、注意喚起の徹底。

〇また、こうした地域においては、その地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢として検討すべきである。

→「地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢として検討」はレベル3の地域にだけ記載されている。「地域内…一斉臨時休業…選択肢として」という意味は、そこまで行かない「学級閉鎖」や「1校のみの休校」なども選択肢としてあり得ると想定してるのだろう。「学級閉鎖」や「1校のみの休校」は他のレベルの地域でも子どもや教師に感染者が発生した場合にはとり得る選択肢と考えられます。

②「感染確認地域」→「レベル2」と表記

直近1週間の新規感染者数やリンクなしの感染者数が、その1週間前と比較して一定程度の増加幅に収まっており、帰国者・接触者外来の受診者数についてもあまり増加していない状況にある地域(①でも③でもない地域)

[想定される対応]

・人の集まるイベントや「3つの密」を徹底的に回避する対策をしたうえで、感染拡大のリスクの低い活動については、実施する。

・具体的には、屋内で50名以上が集まる集会・イベントへの参加は控えること。

・また、一定程度に収まっているように見えても、感染拡大の兆しが見られた場合には、感染拡大のリスクの低い活動も含めて対応を更に検討していくことが求められる。

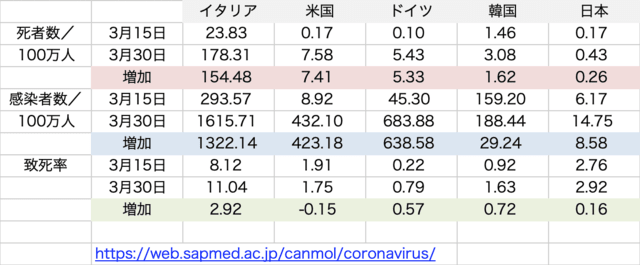

→このレベル2に相当する地域がどこまでなのか、緊急事態宣言が全国に拡大された現在「一定程度の増加幅に収まっており」「①でも③でもない地域」が不明確になっています。先行7都県+追加の6道府県はレベル3で、岩手県がレベル1であることは確かですが、東北6県でも危険水域に入ってきている南東北3県はレベル2→3と考えられ、青森県と秋田県はレベル2に踏みとどまっており、青森県は4/18で感染ゼロ1週間なのでレベル1への格下げが可能です。八戸市は4/17で感染ゼロ2週間となり「非流行地域」宣言を発することが出来るはずでした

「4/10→4/17の100万人あたりの感染者数」

山形 29.58 → 50.09

宮城 15.61 → 32.52

福島 17.88 → 26.54

秋田 11.39 → 16.52

青森 11.24 → 17.66

③「感染未確認地域」→「レベル1」と表記

直近の直近の1週間において、感染者が確認されていない地域(海外帰国の輸入例は除く。直近の1週間においてリンクなしの感染者数もなし)

[想定される対応]

・屋外でのスポーツやスポーツ観戦、文化・芸術施設の利用、参加者が特定された地域イベントなどについては、適切な感染症対策を講じたうえで、それらのリスクの判断を行い、感染拡大のリスクの低い活動については注意をしながら実施する。

・また、その場合であっても、急激な感染拡大への備えと、「3つの密」を徹底的に回避する対策は不可欠。いつ感染が広がるかわからない状況のため、常に最新情報を取り入れた啓発を継続してもらいたい。

→八戸市が再度戻ることができたレベル1では、注意深い監視体制の元にリスクの低い活動が可能なフェーズに入ってきています。徹底した流入者対策により維持が可能な段階であり、変動に応じて緩急をつけて長期間制御していく必要があります。

<終わりに>

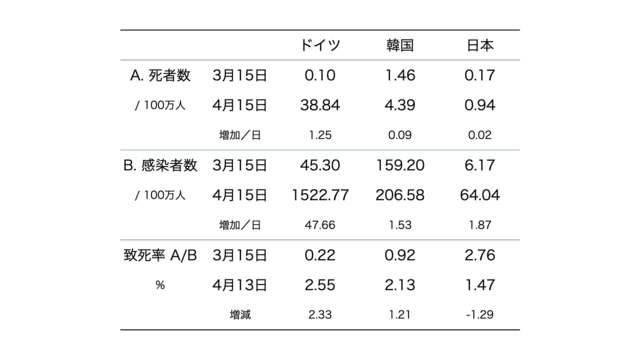

〇 世界各国で、「ロックダウン」が講じられる中、市民の行動変容とクラスターの早期発見・早期対応に力点を置いた日本の取組「日本 モデル」)に世界の注目が集まっている。実際に、中国湖北省を発端とした第1波に対する対応としては、適切に対応してきたと考える 。

〇 一方で、世界的なパンデミックが拡大する中で、我が国でも都市部を中心にクラスター感染が次々と発生し急速に感染の拡大がみられている。このため、政府・各自治体には今まで以上の強い対応を求めたい。

〇 これまでも、多くの市民の皆様が、自発的な行動自粛に取り組んでいただいているが、が、法律で義務化されていなくとも、3つの密が重なる場を徹底して避けるなど、社会を構成する一員として自分、そして社会を守るために、それぞれが役割を果たしていこう。

→流行の段階に応じて、「クラスター対策+三密遮断」に加えて行動制限を強めたり弱めたりする必要があり、東京では更に強い制限が必要だと考えられますが、地方ではフェーズに応じた対策が求められます。

<菅官房長官見解;地域区分は市町村単位で>

菅官房長官は、「感染拡大警戒地域」など3つに区分することについて、区分は最も小さい単位で市区町村ごとになるという見通しを示しました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200402/k10012364001000.html