さて、そんなわけで、しばらくわたしの相棒となる基本は仕事用、でもその大半の時間はわたしの暇つぶし用。なので自腹で買うミニPCなので、条件としては

1.あまり高くない

ってのは当然あります。プライベートでも薬代だの(なるべくジェネリックにして安くあげてもらってはいますが・・・)歯の治療費だの新しいエアコンだのでお金がかかる予定のこの夏。PCに何十万も出すのはちょっと腰が引けます。趣味用のデスクトップを最近新しくしていない理由の一つでもあります。もう一つは最近のマザーボードはどんどん高額になるのに拡張性がどんどん低くする、という方針に見るだけで嫌になる、ってのがありますが・・・。

2.Ryzen7が欲しい

とりあえず出来合い品はAMDで買う、ってのはわたしの基本方針の一つ。実際ミニPCでINTEL系が幅を利かせているのは主に下級クラスと最上級クラスで、今回買いたい中間あたりはAMDが多めにラインナップされている印象です。使っている部品はモバイル用なのでRyzenと言っても9は要らない、また、最新のAPUである必要もない。APUのAIとか中途半端ですし、使い道もなさそうですから。多分わたしの利用ではRyzenでも5で十分なはずです。ただ、そこは長年組み立てPCを使い、捨てられて落ちぶれたとはいえ、一度はアンバサダーブロガーと呼ばれた過去の栄光を引きずっている身としては、自分への見栄もあってRyzen7は譲りたくない、ってのがどうしてもあります。

前回も含めた以上の理由をだいたい満たし、もろもろクーポン含めて購入時点で45681円とまずまず安いんじゃね?と思ったGMTecのNucbox M7という機種です。

APUはRyzen7 6850H PRO。Zen3+なので型落ちではありますが、それでも8コアあるRyzen 7です。さらにセキュリティが若干上がっているPROってのが気分もいいですね。メモリはDDR5で16GB(ノート用)、SSDは512GB。現行の最前線と比べると少なめですが、実用には問題ないでしょう。なんだかんだでデスクトップ環境でもメモリ16GBのままで問題なく使っている、って人は多いはずですし。

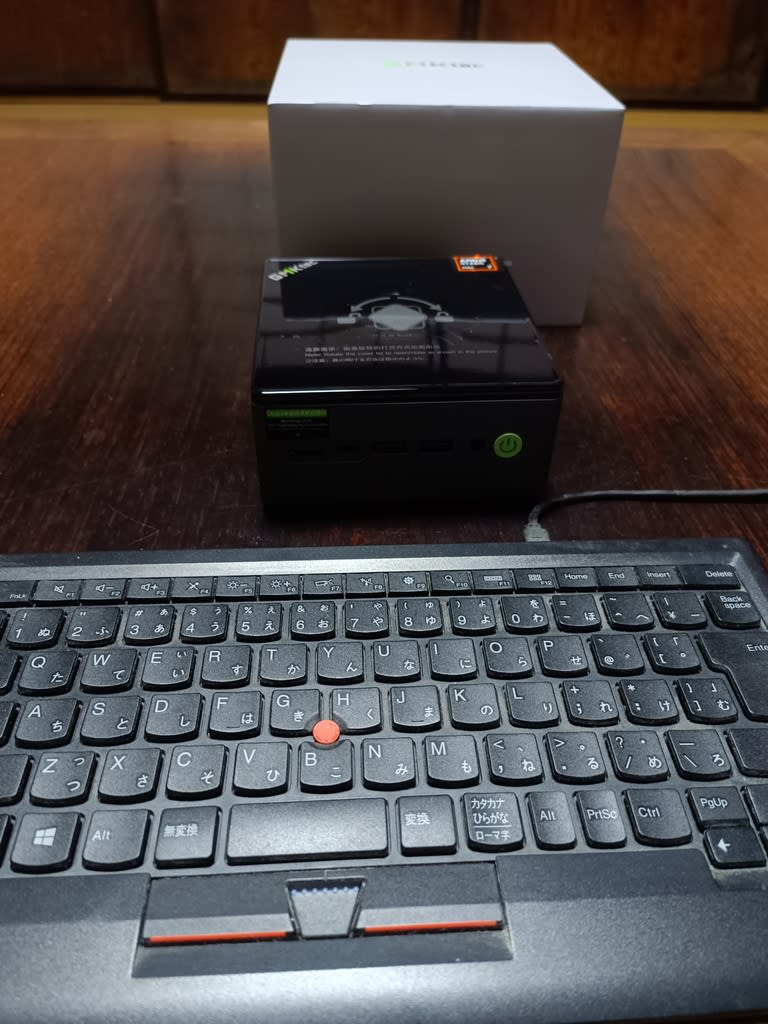

注文して届きました。

これが箱。大きさ比較用としてThinkPadキーボードを置いておきます。大きさがまるで腕時計の箱のようです。

キーボードと箱の間においたのが本体。このデザインのミニPCはかつて使ったMullinsのものよりはだいぶ大きいですが、箱を前にして思っていた時よりは、それほど大きくないかと。

コネクタは、背面には、おそらくマウスとキーボードを想定しているUSB2.0が二つ、HDMIとDisplay-portが一つずつ、2.5GのLANポートが二つ、ディスプレイ出力にも対応しているTYPE-CのUSB4が一つ。前面にはヘッドホン端子、TYPE-AのUSB3が二つ、やはりディスプレイ出力可なUSB 4 TYPE-Cが一つと、外部グラボを接続することができるOcuLinkというのがついてます。個人的にはちょっとUSBが足りない印象。VESAの金具がついていて大型ディスプレイの裏面などに固定することも可能ですが、わたしは使いません。

今回はAmazonで買いました。AliExpressでも売っていますが、電源のコネクタが海外仕様になっています。いわゆるミッキーコネクタなのでそこだけ交換すればいいんでしょうか、PSEなどを考えると少々海外販売は不安もありますので、Amazonで買うほうが無難でしょう。Andoird機みたいに充電器が自前のものを使いまわせるわけじゃないでしねぇ。今回のNucbox M7の付属電源アダプタにはPSEのマークが、本体背面には技適マークがついていたのでそこらへんは安心して使えます。

モバイル用ディスプレイにUSBで接続してスイッチオン。HDMIなどで接続したときとほとんど変わらない様子で、ケーブルが少ない分こっちでいいかと思います。もちろんこだわる人、もっと大型ディスプレイで使いたい人はHDMIやDisplay-Portを使うこともできます。

OSのセットアップはもろもろあって完了。搭載してあるOSはWindows11PROと高級品。ちょっとドキドキしながらShowKeyPlusというソフトで調べたところ、リテール品という表記があったので一安心。ファームウェアとの紐づけは行われていないとのことなので、ShowKeyPlusでプロダクトキーも確認して、別途メモを取っておいた方が安心でしょう。

ただこのプリインストールOS、海外仕様のOSの言語だけ日本語にしたものみたいで、初期段階だとタイムゾーンがずれていて時間がヘンだし、キーボードが海外仕様の配列になってしまいます。慣れている人なら「ああ、海外仕様のキーボードになってるのね」でとりあえず扱えるでしょうが、慣れていない人だと「@マークが打てない! アカウント入力ができない!」と焦るでしょう。もちろん海外仕様キーボードの@マークはShift+2で打てます。初期のOS設定に加え、タイムゾーンとキーボードの設定をし直す手間はかかりますが、そのあとは普通に使えます。が、海外仕様であることに拒否反応を覚える人は本機は買わない方がいいでしょう。

動作音は、そこそこします。もちろんデスクトップと比べれば静かではありますが、アイドル状態でも無音とはいいがたい程度の音がします。単に低発熱状態なら動作を停止するファンではない、ということなんでしょう。その分ノートより排熱は有利なはずですからそのリスクは仕方ないですね。

さて、CPUの性能を見てみましょうか。もちろんやるのは動画エンコード。本機を動画エンコード機として使う気はないのですが、それでも調べます。ただし、簡単に。Handbrake1.9.2を使い、先日のAV1テストでも使ったMPEG2-TS1440x1080で30分の動画を、デフォルト設定から動画エンコードをx265に、フレームレートをSame as source(可変)に、プリセットをNormalに変えてエンコードします。本機はBIOSの設定で[Perfomance」「Balance」「Quiet」の3モードを選ぶことができますので、それぞれを、Core Tempを使って発熱量と消費電力も見つつエンコードをやらせてみました。比較用としてわたしが自室では普段使い用として使っているRyzen 7 5700G+DDR4-3200 16GB機でもおなじことをやってみました。Zen3のデスクトップ機なのでちょうどいいところかと。5700系はなんかまだ売れていると聞きますし。

Nucbox M7(6850H)

Performance 13分26秒 動作中最大温度89度 動作中消費電力約65W

Balance 13分30秒 動作中最大温度76度 動作中消費電力約54W

Quiet 15分39秒 動作中最大温度65度 動作中諸費電力約35W

Ryzen 7 5700G

14分26秒 動作中最大温度83度 動作中消費電力50~75W

なんと5700GよりNucbox M7の6850Hの方が速いです!クロックには差がなく、それでいてメモリとコアが差は大きいのが出たのでしょう。ただ、消費電力は上下の差が大きいデスクトップAPUに対し、ほぼ固定に近い消費電力を維持するモバイルAPU、という動きは意外でした。逆のイメージを持ってましたので。

仮にQuietにしても、これだけCPUに負担をかける作業をさせると、ファンの回転が上がり、動作音はちょっとうるさく感じるレベルになります。単にCPU性能が処理に対して頭打ちになっている感はありますが、この結果からみる限りPerformanceモードはおすすめできません。たまたまかも知れませんがエンコード速度の差はなかったし、そこそこ天板があったかくなってますし、ちょっと放熱能力に余裕がなくなる程度の発熱してそう。なお、アイドルや軽い処理を行った場合、BalanceよりQuietを選んだ方が、気のせいくらいの誤差かもしれませんがQuietの方が消費電力が少な目でした。どっちにしてもデスクトップと比べて軽負担時の消費電力はかなり低くなります。最大パフォーマンスには明らかな差はありますが、そこまでいくことが滅多にないのなら、自分が落ち着く方を常時利用すればいいでしょう。わたしはQuietを使うことにしました。

いいとことばかり語ってきましたが、当然欠点もあります。

欠点1.使わないコネクタよりも

本機は無線LANもBluetoothも内蔵しています。ゆえにこのクラスで有線LANポート二つは不要では・・・。と思っちゃいます。一つで十分。また、外部グラボを使えるOcuLINKも、買った当時ならあってもいい、くらいなものだったのかも知れませんが、今となっては不要だなぁと。その分USBを増やしてほしかったですね。

欠点2.Fluid Motion Videoが使えない。

これは現行のRADEONコアに対して常に言い続けてますが、5700Gの内蔵GPUにあった動画再生補助機能、Fluid Motion Videoが6850Hでは使えなくなってます。AMDが「あの機能はアジアの一部でしか使われていない」と鼻で笑って廃止したのです。現在のBlussky Framerate Converterでは現行RADEONでも無理やり中間フレームを作ってFluid Motion Videoっぽい動画を作ることができるようになってます。が、残念ながら画質の差が歴然なんです。試しに「仮面ライダーZO」を見ていたら、Nucbox M7だとあまりの映像のボロボロぶりに、この映像ファイル壊れたか?と疑ったくらいです。で、そのあと5700Gで再生したら、「ああ、ちゃんと大丈夫だ。本物は違う」と安堵しました。もちろんフィルター無しの通常再生なら画質を落とすことなくできますが、あの動きにはもちろんなりません。好き嫌いはあるでしょうが、わたしとしては「機能の低下、欠陥」と言い続けます。

欠点3.意外と動作音がする

これも気になり方に個人差はあるでしょうが、ノートPCの動作音くらいと思って使うと、アイドル時でも少しうるさく感じるかも知れない、くらいの音が出ます。

欠点4.OSが少し不安

ものによってはボリュームライセンス版が使われているらしい、疑惑は常に付きまといますし、今回のようにリテール版であったとしても、海外版の言語を日本語にしているだけ、で若干操作に戸惑うことはあります。それを気にするし海外仕様はイヤだけどミニPCは使いたい、という人は、メモリ・SSD・OSを自分で別買いして導入できるフレームモデルが存在する機種もありますので、若干割高になりますが、それを買うのも手です。

結局ミニPCでモバイル向けの部品を使っていると言っても、その実態はむしろデスクトップパソコンだってことです。拡張性はそれほど要らない、PCに慣れている人で置きっぱなしの大型ノートパソコンの入れかえ用として新しいPCが欲しい、ならミニPCはいい選択しだし、安い時を狙ってNucbox M7を選ぶのもいいと思います。

ちなみにこれを買って奥の部屋で作業ができるようになってから、店で感じていた頭の重さや心臓の動悸が強くなる現象から解放され、快適です。まぁ単に新しいPCを買った、という満足感が気分を良くしているだけかも知れませんが。