![]() http://diamond.jp/articles/-/141031より転載

http://diamond.jp/articles/-/141031より転載

2017.9.6

アベノミクスでは国民が豊かさを実感できない理由

井手英策・慶大教授インタビュー

Photo by Yoshihisa Wada

Photo by Yoshihisa Wada内閣改造で求心力回復を狙う安倍政権だが、「アベノミクス」も一時の勢いはなく、国民は豊かさを実感できていない。井手英策・慶応大教授は「日本は多くの人が貯蓄をする余裕がない経済構造に変わったから」と分析する。民進党の政策ブレーンでもある井手教授に、今後、取るべき経済政策、アベノミクスへの対抗軸の具体案を聞いた。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン特任編集委員 西井泰之)

成長追求型の経済政策は限界

景気拡大と暮らしは別のもの

――景気拡大局面が続き、雇用も完全雇用状態だというのに、多くの人が実感できていません。

好景気が長く続くことと、人々の暮らしが良くなることは別のものになっています。戦後最長の景気拡大局面だった小泉政権の時もそうでした。

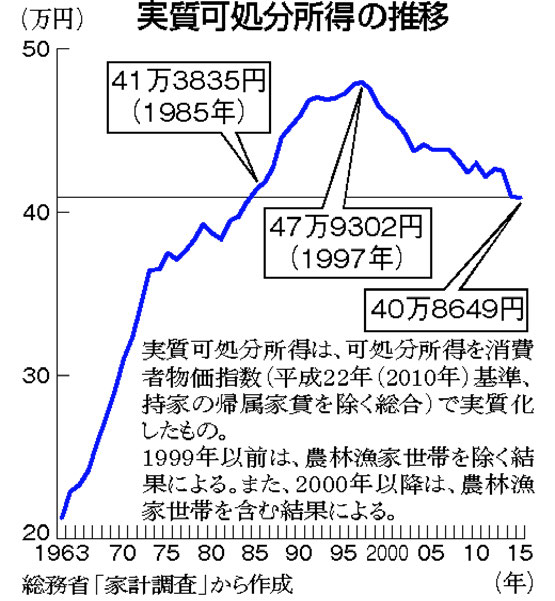

世帯当たりの可処分所得は97年をピークに減り続けています。世帯収入300万円以下が全体の33%、400万円以下だと5割近くに上ります。

共稼ぎが増えているから、世帯では働く人は増えているにもかかわらず、収入はむしろ減っているのが現状です。年収300~400万円は決して貧困層ではありませんが、子どもが何人かいて大学に行かせようと思うと家計はかなり厳しくなります。豊かさの実感がないのは当然でしょう。

家計調査の勤労世帯実収入は安倍政権になった2013年から4年間で0.6%増です。仮に毎年1%ずつ増えても、12年かけてやっと97年の水準に戻る計算です。つまりアベノミクスより桁違いの成長や収入増があっても、10年以上かけて20年前の収入に戻る。今からだと12年後に、30年前の水準に戻るわけです。アベノミクスの効果は多少あったかもしれませんが、「これだけ収入が落ちた人々の生活を、成長だけに頼らずに回復できるのか」という問いを立てるべきなのです。

――景気や企業業績と人々の生活はどうして別のものになったのでしょうか。

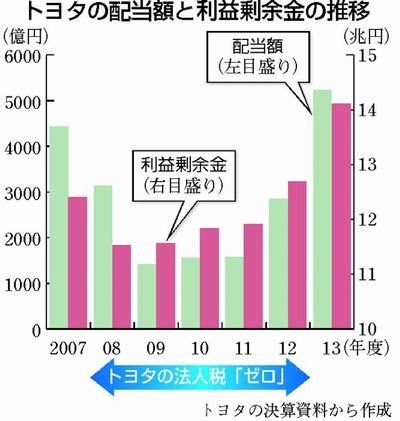

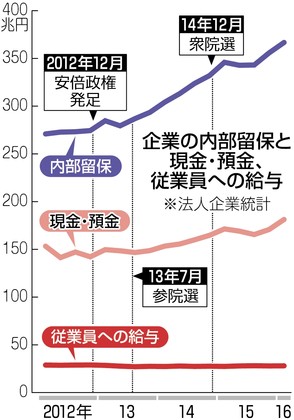

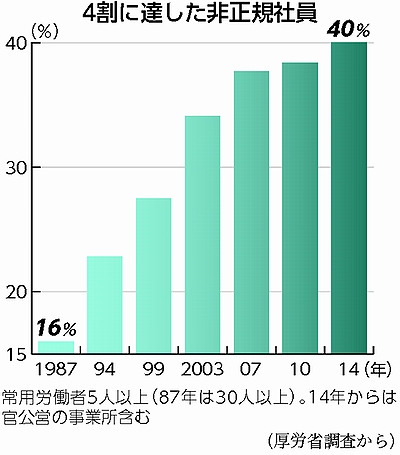

97年は、日本の経済や社会の歴史的な転換点でした。日本経営者連盟(日経連)が長期安定雇用などの日本的経営からの転換、「新時代の日本経営」を打ち出したのが95年ですが、97年ごろから賃下げや雇用の非正規化が進み始め、キャッシュフロー重視や内部留保依存型の経営に転換していきました。

さらに消費税増税と金融危機が重なって、消費が落ち込み、売り上げが減った企業はさらに賃金を抑えた。経済のグローバル化が加速して、企業は海外での生産にシフトしたこともあります。

こうした構造変化のもとで、アベノミクスはよくやっている方かもしれません。しかしそもそもの話、成長を前提とする政策発想ではもう限界に来ているのです。多くの人にとって貯蓄ができない経済構造になってしまったことが大きな問題といえます。

預貯金で安心を買えなくなった

「頼り合える社会」にすべき

――かつてのような成長や収入は望めないということでしょうか。

日本人は一所懸命働き、所得を得て貯金をし、それで将来の安心を手に入れる、自己責任の社会を生きてきた。しかし今マクロで見ると家計の貯蓄率はほぼゼロ。家族が2人以上の世帯の3割、単身世帯の5割が貯蓄ゼロというデータもあります。

貯蓄ができなくなって将来不安を覚えるから消費は増えないし、結婚や出産まで諦めてしまう。つまり、かつてのような生き方が難しくなっているのです。無論、成長して貯金が増えるならいいのですが、私は無理だと思っています。

そういう意味で今の時代に、政党が成長戦略を競い合うというのは非常にズレています。成長や貯金が難しくなった時代には、成長政策と暮らしの保障を切り離し、政治や政府は後者、つまり人々の不安を取り除く役割、努力を強めるべきです。

具体的には、一人ひとりが銀行などに預貯金をして安心を得ていたのを、預貯金をする代わりに税金で払って社会全体の蓄えにする。政府はそのお金を使って、介護、医療などの社会保障や教育、子育てのサービスを提供する。そうすれば、自分の子どもが大学に行きたいといった時に不安にならずにすむし、一方、介護などで困っている人たちにも良質なサービスが提供できるはずです。

日本人は「頼るのは悪いことだ」と思う傾向がありますが、取り巻く環境の影響により、自助努力だけで無理なのであれば、みんなの生活が厳しいのなら、もっと頼り合っていいのではということです。

――「共助」社会ということですか。

「共助」や「共生」は、“共”に助け合うことを言います。しかし、金持ちから税を取って貧しい人を助けるのが共助だという風に誤用されてきました。だが特定の層が負担し、ある層が一方的に受益者になるのは生物学的には「寄生」です。

私が言う「頼り合える社会」は格差是正至上主義とは違う。金持ちも貧しい人も同じ人間なのだから区別しない。子どもを大学に行かせる時はみんなお金の心配をせずに行かせられるし、介護が必要なときもみんなが受けられる。税を払うことで、痛みと受益を分かち合うのが基本です。

もちろん税を払えないような貧しい層への支援は重要です。給付付き税額控除制度や住宅政策は大事な論点です。ですが、それはあくまでも補完的なもの。多くの人が生活苦に怯えている、日本全体の危機ですから、困った人をただ助けるというだけでは、みんなが反発してしまう。だから誰もが負担者であり受益者という制度にするのです。

税金を払ったことが

受益につながる体験が重要

――財源はどうするのですか。いわゆる「大きな政府」になることに賛成は得られますか。

誰もが負担するということでは消費税がひとつの軸になります。税率も欧州の国と比べてまだかなり低い。ただ逆進性の問題はありますから、それは累進税率の所得課税とセットで考える必要があります。

消費税率を上げる一方で、所得税の最高税率や、企業所得、配当所得への課税や相続税などでバランスを取る。税の持つ特性を生かす税の“ベストミックス”で財源を確保するのです。

税の負担率で言うと、欧州の平均水準はドイツで、一番軽いのは英国ですが、まずはドイツと英国の間ぐらい、国民負担率5割をめざす。日本はいま、負担は英米並みに低い「軽負担」ですが、「中負担」までもっていくのです。

この水準の負担であれば20兆円ぐらい税収が増える。その使い方次第では将来不安がかなり解消されます。社会保障や教育といった人間が生きていくのに必要な分野へのサービスを供給すれば、雇用も増えますし、安心してチャレンジできますから、結果的に成長を誘導することにもなるのです。

――しかし税が自分たちのために使われるのか、税の使われ方について根強い不信感があります。

大事なのは、負担をした分は受益もあったという成功体験を社会で共有することです。その好機はすぐにあります。

消費税率が2019年10月に8%から10%に引き上げられる予定です。この2%のうち1%は貧困対策、1%は財政再建に使われることになっています。これでは中間層にとって何のメリットもないただの負担増です。

貧困対策は必要だとしても1%分を子育てや介護に使えば、私の計算では、介護や保育園、幼稚園といった子育ての自己負担分は相当軽くなる。子育て世代やお年寄りはもちろん、子どものいない人も老後、子どもに面倒をみてもらわなくても介護が受けられる。「負担は受益につながる」と、実感するようなやり方が大事なのです。

増税の話になると、「政府を信頼できない」という議論が必ず出てきます。これは政府に対する信用度が、日本の場合、極端に低いことに起因しています。国際的な調査でもはっきりと出ています。しかし信頼できないなら、国民はもっと政府を監視しなければいけません。

これまで大勢の人と話してきましたが、消費税を5%から10%に上げるうち、ほとんど人が増税の使い途がどうなっているかを知りませんでした。政府は増税の使い途を議論していたのに、国民はその使途を知らない、考えない。信じられない政府をチェックしない、ほったらかすというのは民主主義の“自殺行為”です。

民進党は対抗軸の担い手に

古いリベラルでは勝てない

――民進党の政策ブレーンとしても活動されていますが、民進党に何を期待されているのですか。

大事なのは民進党を勝たせることよりも、対抗軸を作ることだと思っています。自民党からもお誘いはありましたが、自民党は成長前提の発想から変われないだろうし、新しい選択肢を作って国民が選べるようにしたいのです。

その意味では、今回、民進党の新代表に、前原(誠司・元外相)さんがなったのは大きな可能性を感じます。代表選では消費税増税を明確に言って、みんなで負担してみんなのために使うのだと、そういう旗を掲げた。それが党内でも幅広い支持を得たからです。

ただ、圧勝したからといって気を抜いてる場合じゃない。依然、消費税は逆進性があるからだめだという人、金持ちから税をとって、困っている人に配ることを良しとする古いリベラルの発想から抜け出せない人、あるいは増税をそもそも嫌がる人も一部にいます。

その点では、税を通じて社会全体で貯蓄して、みんなのために使うという発想を党内にしっかりと根付かせないといけない。前原さんの責任、役割はとても大きいと思っていますし、勝ったからこそ、いま一度、丁寧な議論を行うことが大事なのではないでしょうか。

【関連記事】

しかしこれは、安倍政権の意向を忖度した内閣府の不正による「偽りの成果」です。

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)