※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

『東風吹かば…』飛梅伝説を追え!

その1の続きです

『東風吹かば…』が含まれる主な作品まとめ

―平安時代―

●寛弘2年~3年頃(1005~1006年頃)編纂

『拾遺和歌集』巻第十六 雑春

流され侍りける時、家の梅の花を見侍て 贈太政大臣

東風吹かばにほひをこせよ梅花 主なしとて春を忘るな

<なぎコメント>

「東風吹かば・・・」の初出です。

勅撰和歌集である『拾遺和歌集』が編纂されたのは、道真が亡くなった延喜3年(903年)から約100年後のこと。

“贈太政大臣”とありますが、道真の死後、正暦4年(993年)に正一位太政大臣の官位が贈られました。

●平安時代後期成立

『大鏡』第二巻 左大臣時平

かたがたにいとかなしく思し召して、御前の梅の花を御覧じて

こち吹かばにほひおこせよ梅の花 あるじなしとて春をわするな

<なぎコメント>

『拾遺和歌集』・『大鏡』では、まだ道真の邸宅を“紅梅殿”と記していないもよう。

●治承4年(1180年)頃?成立

『宝物集』巻第二

古郷の梅をよみ給ひける

東風ふかばにほひをこせよ梅の花 あるじなしとて春なわすれそ

<なぎコメント>

『宝物集』でも道真の邸宅を“紅梅殿”と記されていません。

第五句“春なわすれそ”の初出作品のようです。

―鎌倉時代―

●承久元年(1219年)作成

『北野天神縁起絵巻(承久本)』巻3 (二十八紙の詞書)

おさなき君達うちくして出給しにすみなれ給ける紅梅殿のなつかしさのあまりに心なき草木にもちきりをむすひ給ける

こちふかはにおひおこせよむめのはな

あるしなしてとてはるをわするな

さくらはなぬしをわすれるものならは

ふきこむかせにことつてはせよ

さてこの御歌のゆへにつくしへこの梅はとひてまいりたりとて申侍るめる

<なぎコメント>

承久本『北野天神縁起絵巻』の絵には、邸内から紅梅を眺める道真の姿が描かれています。

『平安時代史事典』(角田文衞・監修/角川書店)の“紅梅殿”の項によりますと、弘安本『北野天神縁起』には

「承相の御家は五条坊門、西洞院。めでたき紅梅ありければ、後人、紅梅殿とぞ名付ける」

と記されているそうです。

邸に“紅梅”があったから“紅梅殿”という名前なのですね。

弘安本『北野天神縁起絵巻』は弘安元年(1278年)作成とみられています。

●宝治元年頃(1247年頃)?成立

『源平盛衰記』巻第三十二

住みなれし故郷の恋しさに、常は都の空をぞ御覧じける。頃は二月の事なるに、日影長閑に照らしつつ、東風の吹きけるに思し召し出づる御事多かりける中に、

こち吹かばにほひおこせよ梅の花 あるじなしとて春を忘るな

と詠じければ、天神の御所高辻東洞院紅梅殿の梅の枝割け折れて、雲井遥かに飛び行きて、安楽寺へぞ参りける。

<なぎコメント>

他の作品では、京の邸宅(紅梅殿)で詠まれたとされていますが、『源平盛衰記』では太宰府の安楽寺で詠まれたことになっています。安楽寺は道真の死後、道真の墓所の上に建立されたお寺ですので、それはありえませんよね。(安楽寺は現在の太宰府天満宮です。)また、本文に東洞院とありますが西洞院が正しいと思われます。

『源平盛衰記』では物語だけに、ドラマチックに描かれています♪

●建長4年(1252年)成立

『十訓抄』第六 忠直を存ずべき事

菅家、大宰府におぼしめしたちけるころ、

東風吹かばにほひおこせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ

とよみおきて、都を出でて、筑紫に移り給ひてのち、かの紅梅殿、梅の片枝、飛び参りて、生ひ付きにけり。

<なぎコメント>

年少者向けの説話集です。

第五句が“春なわすれそ”となっています。

梅の貞節を説いた文です。

●建長6年(1254年)成立

『古今著聞集』

671 松樹を貞木と稱する事并びに菅原道眞太宰府にして我が宿の梅を詠む事

菅家太宰府におぼしめしたちける此、

こちふかばにほひをこせよ梅花 あるじなしとて春なわすれそ

とよみをき給て、みやこをいでゝ、つくしにうつり給てのち、かの紅梅殿の梅の片枝とびまいりて、をひつきにけり。

<なぎコメント>

同じく説話集。

飛梅のエピソードが『十訓抄』とほぼ同じです。

―南北朝時代―

●応安4年頃(1371年頃)成立

『太平記』巻第十二 大内裏造営事付聖廟御事

年久ク住馴給シ、紅梅殿ヲ立出サセ玉ヘバ、明方ノ月幽ナルニ、ヲリ忘タル梅ガ香ノ御袖ニ餘リタルモ、今ハ是ヤ古郷ノ春ノ形見ト思食ニ、御涙サヘ留ラネバ、

東風吹バ匂ヲコセヨ梅ノ花 主ナシトテ春ナ忘レソ

ト打チ詠給テ、( ~略~ )。心ナキ草木マデモ馴シ別ヲ悲ケルニヤ、東風吹風ノ便ヲ得テ、此梅飛去テ配所ノ庭ニゾ生タリケル。サレバ夢ノ告有テ、折人ツラシト惜マレシ、宰府の飛梅是也。

<なぎコメント>

配所=大宰府で道真が過ごした“府の南館”。現在の太宰府市にある榎社の地。

宰府=大宰府のこと。

このように比較するとおもしろいですね。

【本文引用】

拾遺和歌集:新日本古典文学大系7/岩波書店/小町谷照彦 校注

大鏡 :日本古典文学全集20/小学館/橘健二 校注

宝物集:『宝物集・閑居友・比良山古人霊託』新日本古典文学大系40/岩波書店/小泉弘・山田昭全・ 小島孝之・木下資一 校中

北野天神縁起:日本絵巻大成21/中央公論社/小松茂美 編

源平盛衰記:『新定 源平盛衰記』第四巻/新人物従来社/水原一 考定

十訓抄:新編日本古典文学全集51/小学館/浅見和彦 校注・訳

古今著聞集:日本古典文学大系84/岩波書店/永積安明・島田勇雄 校注

太平記:『太平記一』/日本古典文学大系34/岩波書店/後藤丹治・釜田喜三郎 校注

(注)引用させていただくにあたって、一部、旧字を新字に変更した部分があります。

なぎ のコメント はあくまでも私の印象です。

詳細を知りたいと思われる方は

それぞれの作品をご覧の上、ご確認下さいませ。

※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年。写真は2014年以降撮影のものに差し替え。)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

現況と異なる部分も含まれていることと思います。ご了承くださいませ。

『東風吹かば…』飛梅伝説を追え!

菅原道真(845年~903年)ゆかりの『飛梅伝説』をご存知でしょうか。

概要は、菅原道真が、901年 大宰権帥(だざいのごんのそち)に任ぜられ、京を発つ際、邸宅(紅梅殿)に植えてあった梅に『東風吹かば・・・』と和歌を詠むと、梅は一夜で道真を慕って京から太宰府まで飛んできたという話です。

福岡県にある菅原道真を祀る太宰府天満宮では、本殿の向かって右側に御神木『飛梅』があります。

また、京都で、『東風吹かば・・・』の和歌が詠まれた紅梅殿址は現在、「北菅大臣神社」があり、紅梅殿址の南、白梅殿址(こちらも菅原氏の邸宅址)には「菅大臣神社」があります。

「菅大臣神社」にも同じく『飛梅』と記された梅があるんですよ♪

さてさて。

『飛梅』は、菅原道真を慕って、京から太宰府まで一夜で飛んできたと伝えられていますが…

関西発の高速バスが一晩で福岡に到着するので高速バスと同じくらいの速度で飛んだのかも!?

・・・というわけで、(どんなわけだ?)

『飛梅』を見に、京都の北菅大臣神社(紅梅殿跡)・菅大臣神社(白梅殿跡)と太宰府天満宮へ行ってまいりました♪

『東風(こち)吹かば…』が詠まれた地

紅梅殿址(北菅大臣神社<紅梅殿社>)

●所在地:京都市下京区菅大臣町

●交通 :市バス「西洞院仏光寺」バス停 下車

仏光寺通から北を撮影。

仏光寺通(=かつての五条坊門小路)をはさんで北に、『紅梅殿』址(=北菅大臣神社)、南に『白梅殿』址(=菅大臣神社)があります。

石碑には 菅家邸址 と書いてある下に小さく 紅梅殿 と書いてあります。

写真右奥に見える小さなお社が北菅大臣神社です。

北菅大臣神社

ご祭神:菅原是善(これよし=道真の父)公

お社は南を向いて建てられています。

菅原道真が

「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花 あるじなしとて春な忘れそ(春を忘るな)」

と詠んだ地として知られています。

鳥居の扁額に「紅梅殿」の文字が。

清少納言は『枕草子』(第20段)家は の中で 紅梅(殿) を素晴らしい邸宅のひとつとして挙げています。

白梅殿址(菅大臣神社)

●所在地:京都市下京区仏光寺通新町西入ル菅大臣町

●交通 :市バス「西洞院仏光寺」バス停 下車

仏光寺通側の鳥居。

鳥居のそばには「菅家邸址」(白梅殿跡)を示す石碑が建っています。

(写真の矢印(←)部分)

「平安時代史事典」によりますと、

『白梅殿』は、菅原氏累代の第宅であり、『紅梅殿』という名称に対応して、『白梅殿』と呼ばれるようになったそうです。

左側の木が『飛梅』とされていました。

こちらの飛梅は赤い花を咲かせます。

菅大臣神社

ご祭神:菅原道真公

本殿は西向きに建てられています。

(九州、太宰府のほうを向いているのかしら?)

境内には菅原道真が産湯を使ったとされる井戸もあります。

・・・そして、私も太宰府へ!!!

太宰府天満宮

●所在地:福岡県太宰府市宰府

●交通 :西鉄電車「太宰府」駅下車 徒歩約5分

大宰府へ左遷された道真を慕って、京の「紅梅殿」から一夜のうちに飛来したと伝わる『飛梅』です。

太宰府天満宮の本殿に向かって右前にあります。

こちらの『飛梅』は八重咲きの白い花を咲かせます。

菅原道真はこの本殿の下に葬られています。『飛梅』は道真公を慕うかのように本殿側から咲き始めるのだとか。

菅原道真 歌碑は、太宰府天満宮の延寿王院前にあります。

<歌碑 看板より>

菅原道真公 歌碑

東風吹かばにほひおこせよ梅の花

あるじなしとて春な忘れそ

昌泰四年(九〇一)に大宰権師を命じられた菅原道真公が京都を出発される際に紅梅殿の梅に惜別の想いを込めて詠じられたもので、公を慕って一夜のうちに京より大宰府まで飛来したといわれる御神木「飛梅」(御本殿右側)の由来として有名である。

上記の文などをご覧になって、

「ちょ~っと待ったぁ!!“春な忘れそ” じゃなくて “春を忘るな” じゃないの!?」

と思われた方もいらしゃることと思います。

菅原道真が詠んだ和歌『東風吹かば・・・』が文学作品上、はじめて現れるのは、平安時代の勅撰和歌集『拾遺和歌集』です。

『拾遺和歌集』では 第五句は“春を忘るな”となっています。この 『拾遺和歌集』が編纂されたのは、道真の死から約100年後のこと。

個人的には、“春を忘るな”は梅の木に語りかけるような優しい印象を受けますね。

そして、第五句が“春な忘れそ”と書かれるようになったのは、後世の説話集に飛梅のエピソードが収められるようになってからのようです。「な・・・そ」の《禁止》の表現が、和歌らしいカッコイイ感じがします♪

『東風吹かば・・・』の歌とゆかりの菅大臣神社・太宰府天満宮で第五句を“春な忘れそ”と表記していらしゃるのは、ゆかりの地としての公式見解なのでしょうか。(笑)

ともあれ。

『東風吹かば・・・』の和歌と「飛梅伝説」が現在まで語り継がれているのは素晴らしいことですよね♪

『東風吹かば・・・』が含まれる主な作品を次の記事にてまとめてみました。

※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2008年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

現況と異なる部分も含まれていることと思います。ご了承くださいませ。

河原左大臣 源融(みなもとのとおる)を祀る

融神社

●所在地:滋賀県大津市伊香立南庄町

●交通 :JR「雄琴温泉」駅下車 徒歩約1時間

平安時代初期、嵯峨天皇の皇子として生まれた源融(みなもとのとおる)とその母・大原全子(おおはらのぜんし・またこ)を祀る神社が、滋賀県大津市にあります。

源融は平安京の河原院という邸宅に住んでいたことから河原左大臣とも呼ばれていました。『百人一首』に撰ばれている以下の源融の歌はよく知られています。

陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに

乱れそめにし われならなくに

河原左大臣

(陸奥<みちのく>の「しのぶもじずり」の乱れ模様の布のように、あなた以外の誰のために私の心は乱れはじめてしまったというのか、私のせいではなく、あなたのせいなのだ。)

平安時代中期、紫式部が執筆した『源氏物語』の主人公・光源氏。

源融は“光源氏のモデル”の一人といわれています。

2008年秋、「源氏物語千年紀」を記念した京都定期観光バスのコースで融神社を参拝しました。

<由緒書より>

融神社

大津市伊香立南庄町牟禮の岡山一八四六

御祭神 正一位河原の左大臣 源融公

配祀神 大原全子 (融公の母親)

大山咋の神(山の神)

御神紋 十七枚菊

例祭日 四月二十九日 (元五月一日)

境内社 十九社 (内五社は不詳)

特別行事 神誘巡の神事

由緒

抑もそも当神社は、人皇第五十二代嵯峨天皇の第十八皇子源融公をお祀りする全国唯一つの神社であります。

当地は、融公の荘園で現在の社地は公が宇多天皇、寛平年間に南庄村牟禮の岡山に閑居賜ひし旧跡で有り、朱雀天皇天慶八年に旧地に祠を建て鏡一面を御神璽として融公を祀られた事が当社の創始で有る。

寛和二年花山法皇、近江巡幸の時社殿を造営在らせられ

正一位融大明神と崇称せらる。

一條天皇、永延二年南庄の水田百町歩を神領とされ、之を始め御歴代天皇奉幣の例有しが、鎌倉時代以後、次第に衰退し

遂に廃絶せり。

其の後、南庄・谷口・家田・三村の産土の神と成った。

元亀二年、信長の延暦寺焼討ちにあい、社殿其の他焼亡した。

天正七年に至りて社殿を再興し神璽を奉遷された。

後世この神領は武家の所領と成った。

寛政八年、再び社殿火災に罹り、勅書、神宝等消失す。

同九年、社殿及び末社等再造営され現在に至る。

嵯峨の清凉寺、宇治の平等院などは公の別荘でもあった。

又、公は小倉百人一首 陸奥の しのぶもじずり 誰故に 乱れ染めにし 我ならなくに の読人でもある。

後の世に紫式部は、光源氏の名で源融公をモデルとして源氏物語を作ったのである

融神社の鳥居

鳥居の扁額

舞殿

左側:大原全子を祀る社殿

右側:源融を祀る社殿

母と子を祀る社殿が並んでいます。

源融を祀る社殿

御神紋は十七枚菊です。

大原全子(源融の母)を祀る社殿

別の角度から二社を撮影。 融神社で貴重な資料を見せていただきました。

融神社で貴重な資料を見せていただきました。

融大明神

源融像

本覚寺(京都市下京区本塩竈町)にある源融像の模写が飾られていました。

本覚寺は、源融の邸宅・河原院跡に建つお寺です。

実在した源融とはどのような人物だったのでしょう。

この度、融神社を参拝できて嬉しかったです。

また機会があればお参りしたいです。

※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2008年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

現況と異なる部分も含まれていることと思います。ご了承くださいませ。

源 融 (みなもとのとおる)

822年(弘仁13年)~895年(寛平7年)8月25日

平安時代初期の廷臣。通称:河原左大臣。

父は、嵯峨天皇。母は、大原全子。仁明天皇の養子となり、838年(承和5年)内裏で元服。累進して872年(貞観14年)8月、左大臣となる。死後正一位を追贈された。

六条坊門小路南、万里小路東に邸宅を営み、河原院(かわらのいん)または東六条院と号した。

嵯峨の山荘・棲霞観(せいかかん)や宇治に別荘を造り、豪奢な生活を送った。

『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルともいわれている。

歌人としても知られ、『古今和歌集』・『百人一首』に

陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに

乱れそめにし われならなくに

(陸奥<みちのく>の「しのぶもじずり」の乱れ模様の布のように、あなた以外の誰のために私の心は乱れはじめてしまったというのか、私のせいではなく、あなたのせいなのだ。)

が収められている。

嵯峨にある清凉寺は、融の山荘・棲霞観跡と伝えられ、境内には源融の墓といわれる石塔がある。

また融の宇治の山荘跡は、のちに藤原道長に渡り「宇治殿」となり、その子・頼通が寺に改めたのが平等院の始まりである。

(源融の宇治の山荘について平等院とは別位置であるという指摘もあり。)

現在、河原院跡に建つ本覚寺(京都市下京区)に源融像が安置されている。錦天満宮(京都市中京区)には境内に源融を祀る塩竃神社がある。

そのほか、滋賀県大津市には源融とその母・大原全子を祀る「融神社」がある。

源融が難波(大阪湾)から海水を京の河原院に運ばせたことにちなみ、兵庫県尼崎市に源融を祀る「琴浦神社」がある。

河原院とは?

源融が創始した平安前期に栄えた邸宅。

庭の池には鴨川の水を引き入れ、陸奥国の塩竃(しおがま)の浦を模した。当時、「陸奥の塩竃」は歌枕で有名であった。

また毎月、難波から30石の海水をその池に運ばせては、塩を焼く煙の風情を楽しんだという。塩焼きとは製塩のこと。

能の「融」はこの塩竃を素材とした曲である。

河原院は融から、融の子・昇に伝えられ、さらに宇多法皇に寄進され仙洞となった。法皇の死後、この邸宅は寺へと改められた。

1000年(長保2)年に、融の子で僧の仁康聖人(にんこうしょうにん)が祗陀林寺(ぎだりんじ)を開創するにあたって、河原院の本尊を移したと伝える。

『都名所図会』の河原院蹟の項目によると次のような一文がある。

〔今五条橋の南、鴨川高瀬川の間に森あり、これを籬(まがき)の森といふ。河原院の遺跡なり〕

現在、河原院址の碑があるあたりはかつて“籬(まがき)の森が”あったという。これは河原院の庭の池にあった“籬(まがき)の島”の名残であると伝わる。

“籬の島”とは、宮城県塩竈市の千賀の浦(塩釜港)にある小島のこと。

その後、河原院は度々火災に遭い荒廃していった。

平安時代中期の歌人・恵慶法師(えぎょうほうし)は、河原院の荒廃の様子を以下のように歌っている。<拾遺和歌集より>

河原院にて荒れたる宿に秋来(きたる)といふ心を人々詠み侍(はべり)けるに

八重むぐら しげれる宿の さびしきに

人こそ見えね 秋は来にけり

(葎が幾重にも生い茂って荒れ果てた河原院はただでさえ寂しい様子なのに、誰ひとり人の姿は見えないで、秋だけはやって来たことだ。)

上記の歌は『百人一首』にも収められている。

※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

現況と異なる部分も含まれていることと思います。ご了承くださいませ。

古代の迎賓館

鴻臚館

●所在地:福岡県福岡市中央区城内(舞鶴公園内)

●交通 :西鉄バス「平和台鴻臚館前」バス停下車

:福岡市地下鉄「赤坂」駅下車

鴻臚館(こうろかん)は、外国の使節を接待した館で、筑紫(福岡市)・大和宮都の外港である難波(大阪)・平安京(京都)の3ヶ所に置かれました。

難波の鴻臚館は承和十一年(844)摂津国府に転用されます。

平安京の鴻臚館は、はじめ羅城門の両脇に設けられましたが、弘仁年間(810-824)に七条朱雀へ東鴻臚館・西鴻臚館として移されたと伝えられています。

2004年5月に国指定史跡となった筑紫の「鴻臚館」は、当初、「筑紫館(つくしのむろつみ・つくしのたち)と呼ばれ、平安時代初期(嵯峨天皇の時代?)に唐の外務省に相当する役所の“鴻臚寺”にならって「鴻臚館」と名を改めました。

“鴻臚”とは、賓客を迎える時、大声で伝達するという意味です。

日本書紀によると、持統二年(688)に新羅国使を筑紫館でもてなしたという記述が初見。鴻臚館の初見は、承和五年(838)、遣唐副使・小野篁が大宰鴻臚館で唐人沈道古と詩を唱和するという記述です。(注/これより少し後の承和14年(847年)『入唐求法巡礼行記』では鴻臚館の名称で登場)

11世紀になると鴻臚館の呼び名は「大宋国商客宿坊」となりますが、永承二年(1047)この宿坊が放火され犯人が捕らえられたという記述<『扶桑略記』>を最後に歴史から姿を消します。そのため、11世紀半ばまで使われていたと考えられます。

鴻臚館遺構の移り変わりは、5時期に区分されますが、建物の遺構の検出は第1期~3期までで、第4期(9世紀後半~)・第5期(10世紀後半~11世紀前半)は建物の遺構は、福岡城建築による破壊を受けたため検出されていません。しかし陶磁器が豊富に出土しています。

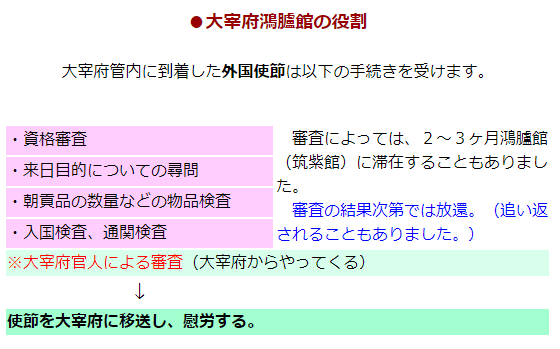

奈良時代<筑紫館時代>は、唐や新羅からの外国使節(※図1)をもてなしたり、日本から唐や新羅へ向かう遣唐使・遣新羅使・留学生の宿泊施設として利用されたりしました。

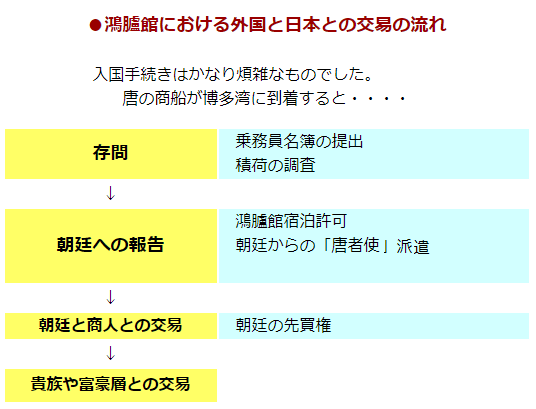

平安時代<鴻臚館時代>遣唐使の廃止(894年)後は、唐商人の接待・外国人の検問や貿易(※図2)などに用いられる外交の場にあてられ、現在それらを示す多くの国際色豊かな遺物が大量に出土しています。

筑紫の鴻臚館は大宰府(福岡県太宰府市)の諸機関のひとつであり、まだその全容が明らかになっていません。大宰府と鴻臚館は直線的な国道(官道)で結ばれていた可能性が高いといわれています。鴻臚館の発掘調査は場所を広げながら2021年度まで続くそうです。今後の発見に目が離せません♪

発掘調査が終わり整備された鴻臚館跡の一部は鴻臚館跡展示館<入場無料>と広場として市民の憩いの場となっています。

鴻臚館展示館では国際色豊かな出土品がたくさん展示されており鴻臚館の特色をよく反映しています。

※図1

※図2

筑紫の鴻臚館の場所

筑紫の鴻臚館の場所

鴻臚館の場所については、江戸時代以来、現在の福岡市博多区中呉服町付近に比定されてきました。

しかし中山平次郎(1871-1956)博士は、地名や「小右記」の刀伊の入寇<寛仁3年(1019年)3月28日から4月13日>の記事、「万葉集」などから福岡城内説を唱え、のちの発掘調査によって現在の地<福岡城跡内>と確認されました。

<万葉集 巻十五> 天平八年(736)に遣新羅使一行が故郷を思って筑紫館(つくしのむろつみ)で詠んだ歌です。

筑紫の館に至りて、本郷を遥かに望み、悽愴して作る歌四首

3652 志賀の海人の 一日も落ちず 焼く塩の 辛き恋をも 我はするかも

3653 志賀の浦に いざりする海人 家人の 待ち恋ふらむに 明かし釣る魚

3654 可之布江に 鶴鳴き渡る 志賀の浦に 沖つ白波 立ちし来らしも

一に云ふ、「満ちし来ぬらし」

3655 今よりは 秋付きぬらし あしひきの 山松陰に ひぐらし鳴きぬ

<鴻臚館(筑紫館)の地である条件>

●志賀島が眺望できる

●山松陰のひぐらし(セミ)の鳴き声が聞こえる

四首目の「今よりは~」の歌碑が舞鶴公園内(鴻臚館跡展示館の北西)にあります。

≪歌碑の案内板より≫

「筑紫の館」 万葉歌碑

天平八年(西暦七三六年)に新羅の国に派遣された使節一行が往路筑紫の館に着いた時、はるか故郷の大和の方を望んで、一行の中の一人がよんだ歌です。一行の人たちは秋になったら帰って来るからと家人に約束して出かけて来たのに、まだ新羅にも渡らず、やっと筑紫の館に着いたところで秋になってしまったので、この悲痛な歌をよんだのです。従って「今よりは」の初句がよく利いています。

「今からはもう秋になってしまったらしい。山の松かげでひぐらしがないたから。」という意味です。筑紫の館は、後に鴻臚館とよばれ、遣唐使や遣新羅使のための宿泊施設と外国の使節や商人のための迎賓館とを兼ねたもので、ここ福岡城跡内にありました。

現在も調査が進められている鴻臚館跡の地ですが、調査前は私が知る限りでも 平和台野球場→福岡第二十四連隊兵営内被服庫武器庫火薬庫→福岡城→お寺(室町時代?)→鴻臚館・筑紫館→古墳(7世紀前半のもの) だったそうです。

NHKで放送された「歴史でみる日本」でのお話しによると、古墳を壊しながら筑紫館を作っていたというのですから、国家的な大規模な工事だったと思われます。弥生中期~古墳時代後期まで、丹塗りの土器や円筒埴輪のかけらがみつかっていることからも筑紫館ができる以前は墓地だったと考えられています。

【参考】

「都府楼」10号 特集:鴻臚館 発行:(財)古都大宰府を守る会

「日本史大事典」第3巻 こ~し 発行:平凡社

「源氏物語の鑑賞と基礎知識」 №31 梅枝・藤裏葉 監修・鈴木一雄/編集・河添房江 発行:至文堂

「史跡 鴻臚舘跡」パンフレット 福岡市教育委員会

【引用】

新編日本古典文学全集9 「萬葉集4」 巻第十五~巻第二十 校注・訳者:小島憲之・木下正俊・東野治之 発行:小学館