※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

『今昔物語』・『宇治拾遺物語』の同一エピソード

驚愕!笑撃!?清原元輔、賀茂祭で落馬!

今となっては昔のことだが、歌人の清原元輔(きよはらのもとすけ)が内蔵助(くらのすけ)になって、賀茂祭<※注1>の奉幣使を務めた折、都の一条大路を通った時に、殿上人(でんじょうびと)が牛車をたくさん並べて見物している前にさしかかったところ、元輔の馬はもの静かに行進せずに、しかるべき人々がご覧になっているのだからと思って、馬を鐙(あぶみ)で強く蹴ったため馬が狂ったように暴れ、元輔は落馬した。

年老いた者である元輔が頭を真っ逆さまにして落ちたのである!!

見物していた公達が「ああっ大変だ!」と見ていると、元輔はいとも素早く起き上がったのだが、冠<注2>が脱げてしまっていた・・・。

あらわになった頭には、髻(もとどり)が全くない。(シーン。。。)

まるで素焼きの瓶(かめ)をかぶったような頭だった・・・!!(つまりハゲていたのね。)

馬の口取をしていた従者がうろたえてあわてふためき、冠を拾ってかぶせようとするが、元輔はその冠を着けようとせず、後ろのほうにかきやって、

「ああ、騒がしい!しばし待て!公達に申し上げたいことがある!」

と言って、殿上人たちの牛車の前に歩み寄った。

日のさしたるに頭きらきらとして、いみじう見苦し。<原文そのまま>

(ちょうど日が射していたので頭がキラキラと光ってまことに見苦しい。)

大路の者は、人だかりをして笑いののしる事限りない。牛車に乗った者たちや桟敷席の人たちも笑いののしったが、元輔はその内のひとつの牛車の方に歩み寄って言った。

「君たち、この馬より落ちて冠を落としたのを愚か者と思われるのかな?それは思い違いというものですぞ。そのワケは、慎重で心用意のある人でも、物につまずいて倒れる事は常のことでしょう。まして馬は分別のあるものではない。この大路は実に石が出てゴツゴツしている。馬は口もとを手綱で引っぱられているために、歩こうと思っても思うように歩けない。そこをああ引きこう引きして、口取の男がぐるぐる引き回すから、どうしても倒れるようなことにもなるのだ。馬を悪いと思うべきではない。

唐風の鞍は皿のように平らで、鐙(あぶみ)には足を踏み掛けることもできない。しかもその上に、馬がひどくつまづいて私は落ちたのだ。それは悪いことではない。

また冠の落ちた事は、冠は紐などで結びつけておくものではなく、冠の巾子(こじ)の中にかきいれた髪で留めてあるわけだ。それなのに、私の頭の両側の毛が抜けてなくなってしまっているので、髻(もとどり)が全くない!だから冠が落ちても、冠を恨むべきではない!( ̄^ ̄)

~~~(略。以降、うんちくが続きます。/笑)~~~

されば、事情も存じ上げないこの頃の若い君たち!お笑いになるべきではありませんぞ。お笑いになるのはそれこそ愚かというものですぞ。」

と言って、牛車ごとに指を折って数えて言い聞かせる。

こんなふうに言い終わってから、「冠を持って来い」と言って、元輔は冠を受け取りかぶった。その時に、ドッと声があがってその場にいた者たちが一斉に爆笑した。

口取の従者曰く、「馬から落ちなされた直後に冠をかぶられずに、どうしてこんなどうでもよいことをおっしゃっておられるのです!?」と問えば、

「バカなことを言うな。こうして道理を言い聞かせてやったからこそ、この公達は後々にも笑わないだろう。さもなくば、口さがない公達はいつまでも笑い続けるだろうに。」と言った。

元輔は、折につけて人を笑わせることをする人物なのであった。

<『今昔物語集』巻第二十八と『宇治拾遺物語』巻第十三 より>

※ストーリーはほぼ同じです。

注1 賀茂祭(かもまつり)

賀茂社(上賀茂神社・下鴨神社)の祭り。葵祭(あおいまつり)のこと。

奉幣使一行の行列は華麗で多数の見物客が訪れた。

注2 冠(かんむり)

巾子(こじ)の中に髻(もとどり)を入れて、笄(こうがい)で留めることで、冠を着けます。

元輔さんは、髪の毛がなかったので、髻(もとどり)も当然なかったわけで…。落馬した際、冠がツルリと落ちてしまったのです。

(上の写真は、京都の風俗博物館で撮影。)

【参考】

「日本史大事典」 平凡社 発行

「平安時代史事典」 角田文衞 監修/角川書店 発行

【本文引用・参考】

「日本古典文学全集24 今昔物語集 4」 馬淵和夫・国東文磨・今野進 校注・訳者/小学館 発行

「新編日本古典文学全集50 宇治拾遺物語」 小林保治・増古和子 校注・訳者/小学館 発行

※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

清原元輔 (きよはらのもとすけ)

908年(延喜8年)~990年(永祚2年・正暦元年6月)

平安時代中期の官人・歌人。

歌人・清原深養父(ふかやぶ)の孫。清原春光の子。(一説によると深養父の子ともいう。)

『枕草子(まくらのそうし)』を書いた清少納言の父。

951年(天暦5年)、源順・大中臣能宣・坂上望城・紀時文とともに内裏の昭陽舎<梨壺>に設けられた撰和歌所(せんわかしょ)の寄人(よりうど)となり、初めて『万葉集』に訓点を付け、『後撰和歌集(ごせんわかしゅう)』を編纂する仕事に就いた。この仕事に携わった彼らを「梨壺の五人」という。

また、元輔は、高貴な身分であった藤原実頼・藤原師輔・源高明などの邸宅に出入りして、和歌を詠むこともあった。

『拾遺和歌集(しゅういわかしゅう)』以下の勅撰和歌集に107首入集し、家集『元輔集』を遺す。

百人一首では、以下の歌が収められている。

契りきな かたみに袖を しぼりつつ

末の松山 波越さじとは

(決して心変わりはしないと約束しましたよね。互いに涙に濡れた袖をしぼりながら、どんなに波が荒れようとあの“末の松山”を波が越えることがないように、私たち二人の心も変わりますまい…と。)

従五位上肥後守に任ぜられ、都から遠く離れた熊本で990年6月に死去。83歳であった。

『今昔物語』では、此ノ元輔ハ、馴者ノ、物可咲ク云テ人咲ハスルヲ役トスル翁ニテナム有ケレ

(この元輔は世慣れた人物で、おかしなことを言って人を笑わせることばかりするおじいさんだった)

と書かれ、

また『宇治拾遺(うじしゅうい)物語』では、人笑はする事役にするなりけり

(折につけて人を笑わせるようなことをよくする人物であった)と書かれるような陽気な人柄であったらしい。

⇒ 驚愕!笑激!?清原元輔、賀茂祭で落馬!

【参考】

「日本史大事典」 平凡社 発行

「平安時代史事典」 角田文衞 監修/角川書店 発行

【本文引用・参考】

「日本古典文学全集24 今昔物語集 4」 馬淵和夫・国東文磨・今野進 校注・訳者/小学館 発行

「新編日本古典文学全集50 宇治拾遺物語」 小林保治・増古和子 校注・訳者/小学館 発行

※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年以降。再訪・写真撮影時期:2016年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く

此付近 源融河原院址碑

●所在地:京都市下京区木屋町通五条下ル

●交通 :バス停「河原町五条」下車 徒歩5分

高瀬川沿いの道路に河原院跡を偲べる石碑「此附近 源融河原院址」と駒札がたっています。

大きな榎(エノキ)があるのが目印です!!

<駒札より>

源 融 河原院跡

源融とは嵯峨天皇の皇子であり、源氏物語の光源氏のモデルと言われる人で、宇治の平等院そばにも別荘(別業)をもっていた。この左大臣 源融公が、摂政 藤原基経の台頭により隠棲した邸第「河原院」が、このあたり東西・鴨川の中央あたりから西へ柳馬場通、南北・五条以南正面通あたりまでの大邸宅であった。この榎の大樹はこの邸内にあった森の名残といわれる。

すぐそばには、小さな社と鳥居があり榎大明神が祭られている。この榎はその神木として崇められ、平成十二年には、京都市の「区民の誇りの木」に選ばれた。

また、この河原院の名から河原町という通り名が生まれたといわれている。

平安朝の初期には、この院の邸内の林泉に鴨川の水を引き、「殿舎・楼閣」をその間に点在させて風雅を極めた生活がなされていたとのことで、源氏物語 第一部 最終章「藤裏葉(ふじのうらば)」では、冷泉帝・朱雀院がこの河原院を訪問するところが描かれ「六条院行幸」という場面が出てくる。なお、朱雀院は光源氏の兄帝として描かれている。

また、この邸宅の中にあり、元は歓喜光寺の鎮守社であった天満宮と歓喜光寺の鎮守社とが一旦合併し、今の錦天満宮に移り、その後、明治の神仏分離で、寺は東山五条(現在は山科大宅)に移築されている。

富小路五条下るにある上徳寺辺りは、その昔、陸奥(みちのく)・塩竈の風景を模して造られた邸内の池が在った所といわれる。現在の町名、本塩竈町は錦天満宮の末社で源融公を祀るという塩竈社に由来しているといわれる。

菊浜高瀬川保勝会

京都市

この榎(エノキ)があるあたりは「籬(まがき)の森」があったのだそうで、これは河原院の池の庭にあった「籬の島」のなごりだと伝わるのだとか。

※籬の島は、宮城県塩竈市の浦にある小島のこと。

河原町五条の大きな交差点は河原院跡の北東部に相当します。

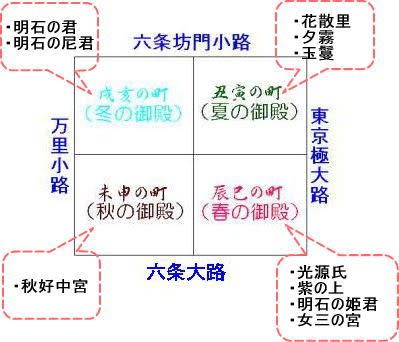

これを『源氏物語』に登場する六条院の図に重ねたとしたら、花散里が住んだ「夏の町」にあたります。「丑寅の町」とも呼ばれました。

以上、源融の河原院跡を歩きつつ、『源氏物語』における大邸宅「六条院」の冬の町→秋の町→春の町→夏の町を訪ね思いを馳せてみました。

「河原院」跡を訪ねたあとお時間がおありの方は足をのばして、錦天満宮とその末社・塩竈神社をお参りしてはいかがでしょう。神様となった源融にお会いできます。

錦天満宮

ご祭神:菅原道真公

ご神徳:智恵・学問・商才・招福・厄除け・災難除け

菅原道真は『源氏物語』光源氏のモデルのひとりとも。

『源氏物語』<須磨>において、京から須磨に退居した光源氏が、京から大宰府へ左遷された菅原道真の漢詩「九月十日」の一節を口ずさむ場面があります。光源氏の口から菅原道真が大宰府で詠んだ漢詩を言わせることで、『源氏物語』の読者が道真のイメージを光源氏に投影させることを狙っているのかもしれません。

錦天満宮 末社・塩竈神社(しおがまじんじゃ)

ご祭神:源融公(みなもとのとおるこう)

ご神徳:安産

源融公の河原院跡に歓喜光寺が創建された際、源融公をご祭神として創始。その後、天満天神(のちの天満宮)とともに現在の場所へ移動したそうです。

※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年以降。再訪・写真撮影時期:2016年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く

本覚寺

●所在地:京都市下京区富小路通五条下ル本塩竈町(もとしおがまちょう)

源実朝<鎌倉右大臣>の正室・坊門信子ゆかりのお寺です。

本覚寺の看板に ここは嵯峨天皇の皇子・源融の河原院塩竃(しおがま)の第があったところで、今この辺りを本塩竃町という。 と書かれておりここが「河原院」跡であることを記してあります。

源融は「河原院」に難波の海水を運ばせて陸奥(みちのく=奥州)の塩竈(しおがま)のような風情を楽しんだのだとか。

かつて本覚寺の境内に塩竈神社があったそうですが五条通の強制疎開によって取り払われ、そのご祭神・源融像は本堂に安置されているそうです。

こちらの写真は2009年に京都市下京区で開催された「源融が結ぶ塩竈の縁」というイベントで撮影させていただきました。

上徳寺<世継地蔵>

●所在地:京都市下京区富小路通五条下ル本塩竈町(もとしおがまちょう)

上徳寺は塩竈山(えんそうざん)と号し浄土宗に属し「河原院」跡に建つお寺です。通称「世継地蔵(よつぎじぞう)」として親しまれています。ご住職さんの姓が「塩竈」さんでいらっしゃいます。

世継地蔵

上徳寺の西裏の墓地は窪地になっており、「河原院」の池の跡とも伝わるのだとか。

墓地には徳川家康の側室・阿茶局の墓もあります。(実際に葬られているのは東京都内の雲光院だそうです)

現在、本覚寺や上徳寺があるあたりは「河原院」跡の北西部に相当します。これを『源氏物語』に登場する「六条院」の図に重ねたとしたら、明石の君が住んだ「冬の町」にあたります。

『源氏物語』においては明石の姫君がのちの東宮を生んだ六条院冬の町。

そんな六条院冬の町にあたる場所に現在、上徳寺こと子授け・安産で信仰されている世継地蔵さんがあるのは不思議なご縁ですね。

本覚寺・上徳寺の近くにある見どころ。 市比賣神社(いちひめじんじゃ)

市比賣神社(いちひめじんじゃ)

女人守護で知られる神社です。私たちがお参りした日も女性のご参拝がとても多かったです。

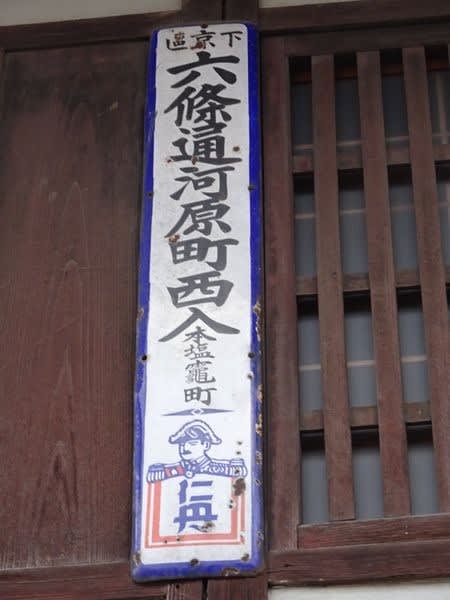

神社の近くの住居を見上げると仁丹の「六條通河原町西入 本塩竈町」が掲げられていました。

市比賣神社があるあたりは河原院跡の南西部に相当します。これを『源氏物語』に登場する六条院の図に重ねたとしたら、秋好中宮が住んだ「秋の町」にあたります。

河原町通を横断して住宅街の細い道へ。この細い道は御土居の名残りとも。

この辺りは河原院跡の南東部に相当します。これを『源氏物語』に登場する六条院の図に重ねたとしたら、光源氏と紫の上が住んだ「春の町」にあたります。

次回の記事では、高瀬川沿いの道路にある「此付近 源融河原院址」碑をご紹介します。

※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年以降。再訪・写真撮影時期:2016年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く

渉成園<枳殻邸>

●所在地:京都市下京区下数珠屋町通間之町東入東玉水町

●交通 :京都駅から徒歩12分

渉成園は真宗本廟「東本願寺」の別邸で、かつて周囲に植えられていた枳殻(からたち)の生垣にちなんで枳殻邸(きこくてい)とも呼ばれています。

嵯峨天皇の第八皇子で『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルのひとりともいわれる源融(みなもとのとおる)の河原院を意識して作庭されたものです。河原院の苑池では奥州塩釜の風景を模して難波から海水を運ばせて塩焼きを楽しんだといいます。

現在の渉成園の庭園は1641年(寛永18年)徳川家光から寄進を受けた本願寺宣如上人が、1653年(承応2年)、石川丈山らとともに築いた池泉回遊式庭園です。

渉成園<枳殻邸>には、印月池(いんげつち)と呼ばれる大きな池があります。

塩釜

石組みの横穴が設けられ、底に井筒があります。

形が塩を製造する「塩釜」とそれを屋根で覆う「塩屋」の様子に似ていることから塩釜と呼ばれています。

塩釜の手水鉢

源融ゆかりの塔(供養塔)

渉成園<枳殻邸>の広大な印月池(いんげつち)にはふたつの大きな島があります。これらの島は豊臣秀吉の「御土居」の跡を活かした作りなのだとか。

※江戸時代には治水を目的とした新たな「御土居」が渉成園の東側に在ったのだそうです。

四季折々、楽しめる庭園です。

渉成園の近くにある見どころ。 文子天満宮

文子天満宮

菅原道真の乳母だった多治比文子にゆかりの天満宮で「天神信仰発祥の神社」という碑や文子の像があります。御祭神は、菅原道真公。

菅原道真もまた光源氏のモデルのひとりとも言われています。

六條院公園

六條院公園

『源氏物語』ファンが思わず足をとめてしまう六條院公園という名の公園があります。

現在の六條院公園があるあたりは、平安末期、白河上皇とその第一皇女・郁芳門院媞子内親王が過ごした六条内裏跡です。六条院とも呼ばれました。

さて、白河院と『源氏物語』の関係といえば…1119年11月27日に三条西殿(現在のスターバックスコーヒー京都三条烏丸ビル店があるあたり)にて白河院と待賢門院璋子によって「源氏物語絵」の制作が注文されたことが知られます。

この時、発注された「源氏物語絵」が現存する国宝「源氏物語絵巻」である可能性もなきにしもあらず!? 宗仙寺(そうせんじ)

宗仙寺(そうせんじ)

六條院公園のお向かいにある、宗仙寺には「籬井(まがきのい)」と刻まれた井戸があるのだとか。

そして源融の念持仏をまつる社もあるのだとか。

※宮城県塩竈市には籬島(まがきしま)という島があるのだそうで、源融の河原院の池にはそれを模した島があったと伝わります。

こののち、五条通を西から東へと進みました。

このあたりには「塩竈町」や「本塩竈町」といった地名があります。

※六条院小学校は2010年に3月に閉校されました。

次回の記事では源融の河原院跡に建つ本覚寺・上徳寺をご紹介します。