10月14・15日

甲州街道を歩く13回 石和から韮崎まで

1泊2日です

7:30分 新宿駅集合です

7時には新宿駅に着いていなくては

なりません

新幹線使いませんのでね

最寄りの駅を5:30の電車に乗らなくちゃ

間に合わないのよ

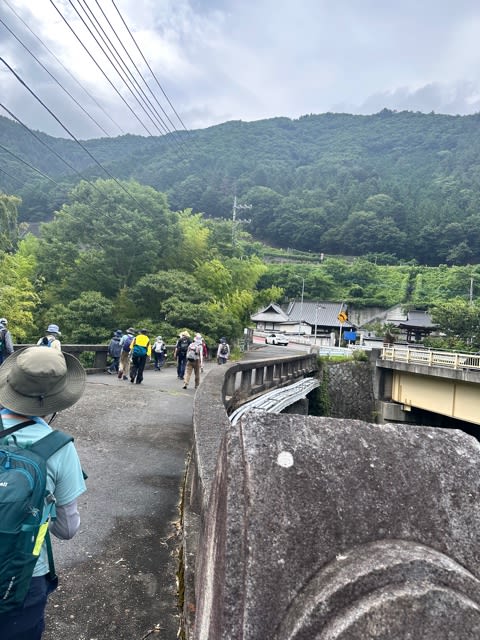

新宿駅をバスで出発

高速道路を2時間ほど走り

1日目のスタート地点に着きました

なんだか歩き始める前に

疲れてしまいました

10:42 石和八幡宮

武田家の氏神

1582年織田軍に焼かれましたが

翌年徳川家康によって再建されてます

ここから250mほど先までが石和宿

10:50 笛吹市から甲府市に入りました

街道には丸い道祖神が・・・

山梨の道祖神は丸いのが特徴のようです

1石六地蔵

1つの石に6体のお地蔵さんが彫ってあります

三差路交差点

青梅街道と合流

11:40 山崎刑場跡

300年前に

切り捨て場2か所

首洗い井戸4か所

骨捨て井戸1か所があったと伝えられている

明治5年の処刑を最後に今は跡形もなく

供養塔のみ

甲府城下の入り口にあたり

「南無妙法蓮華経」と刻まれている

街道沿いに山梨学園大学ありました

箱根駅伝の常連校よね

12:00 酒折宮

祭神は日本武尊

古事記・日本書記によると

日本武尊が東征の帰りに立ちより

老人と歌問答を交わした伝説があり

連歌発祥の地とされている

最近の朝ドラ「舞い上がれ」で和歌の

やり取りの連歌って見た気がします

石川家住宅

江戸時代から金物屋・まゆ問屋などを営んでいた旧家

12:50 天尊躰寺

「目に青葉 やまほととぎす 初鰹」を歌った

山口素堂の墓がある

街道沿いに印伝の店舗

甲府で400年以上にわたって作られている

伝統工芸品

鹿革に漆で模様をつけた工芸品です

バックとか財布とか小物入れが

あるのよね

でもすごくお高いのです

私は小さなバッグを1個持ってます

自分で買ったのではありません

先輩からいただきました

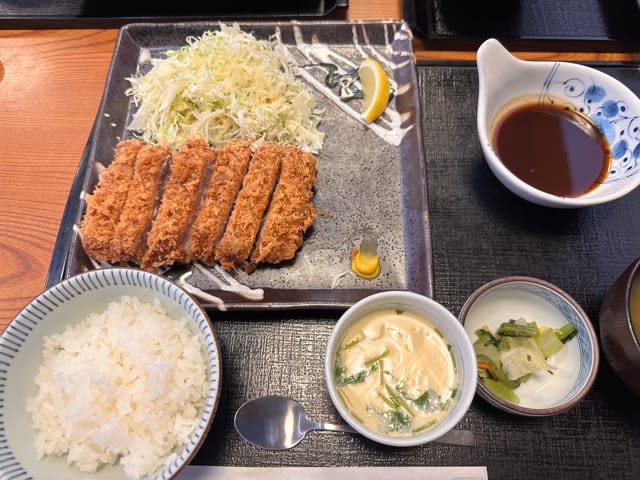

13:10 ちょっと遅めのお昼ご飯

食後に

お好きなアイスをどうぞ・・・って

山梨の有名なあのケーキ屋さんのアイスです

ただし1個だけよ

ものおじしない昔のお嬢さん方は

1個って言っておかないと

何個でも食べちゃうからね

甲府柳町宿

本陣1軒

脇本陣1軒

旅籠 21軒

今の甲府市街は信玄の父が石和から移って

躑躅ヶ崎館に居館を構えたのが始まり

14:10 舞鶴城公園

自然丘陵の城跡が舞鶴城公園となっている

甲府城跡

武田氏滅亡後、甲斐国は織田信長の領地となり

本能寺の変後は徳川家康の支配下となり

家康の命で築城されました

街道歩き始めてから

「街道歩き友」がたくさんできました

還暦過ぎてから新しい友ができるって

すごいと思います

毎回、今回はどなたと会えるかなぁ~~って

楽しみです

甲府城百名城の1つだった

100名城の本持ってこなかった

残念・・・

また判子をもらいに来なくちゃ

15:40 武田神社

東西280m南北190mの土塁に囲まれた武田氏の本拠

躑躅が崎館跡

信玄の父が石和から居を移し

以後信玄・勝頼と60年間武田氏の住居と政庁を兼ねた

本拠地・・・

大河ドラマで

阿部寛、信玄が

「この地に米と塩があったならもっと強くなれたのに・・・」

とか、言ってたよね

この館でそんなこと言ってたのよね

カッコよかったね阿部寛,信玄・・・

神社の前に信玄ミュージアムってのがありました

特別展示は有料なのですが

常設展示は無料だったので

さらっと見てきました

松潤の家康~~

最初は全くピント来ませんでしたが

最近、なじんできました

岡田准一の信長はカッコよかったねぇ~~

家康の耳舐めた時は気持ち悪かったけどね・・・

秀吉役のムロツヨシも最後の死ぬシーンは

迫力あったね

信玄役の阿部寛はもちろんカッコよかった

大きな体にあの重たそうな衣装がさらに

大きく見えて迫力がありました

ミュージアムでどうする家康の皆さんと

パチリ

私・・・ミーハーなんでこういった

写真は好きです笑笑

16:20 甲州善行寺

なになに、善行寺って長野にもありますよ

甲州にもあるの???

信玄が川中島の合戦で善行寺が戦火にさらされるのを

恐れて、本尊以下、諸仏、寺宝をこの地に移し

供養をしていたそうです

武田氏滅亡後は岐阜・尾張・京都・浜松などの寺を50年めぐって

信濃善光寺に戻ったそうです

ふおえぇ~~

そうだったんだぁ~~

信濃善光寺の御本尊様が

そんな旅をしていたなんて

知らなんだわぁ~~

次郎嫁は長野県人なんで

聞いてみよ

知らなかったら

「長野善行寺のご本尊様って、疎開の旅に50年以上もでていたのよぉ~~」って

鼻高で語ってあげよう~~っと

甲斐善光寺の今のご本尊は

信濃善光寺の前立仏の善光寺如来だって

ここの御開帳も信濃善光寺と同じ7年に1度だって

甲州街道を歩く13回

石和から韮崎までの1日目はここまで

バスに乗ってホテルに向かいました

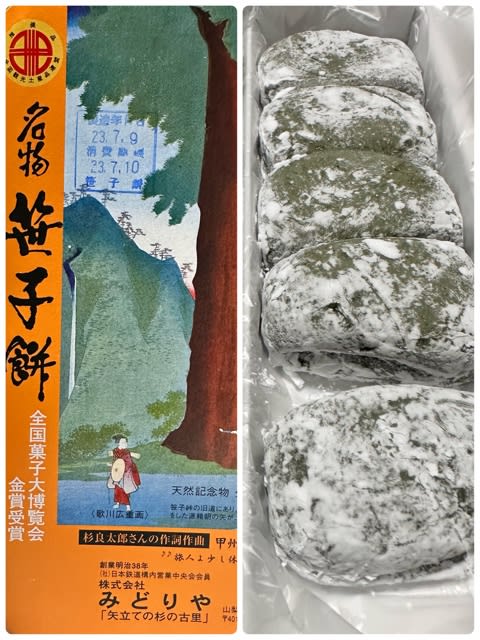

像

像