銅鐸は測量器械です。

2015年6月17日(水)

模様は別として、銅鐸に共通するのは穴、切かぎ穴 フィンの耳ですが・・。

みな測量するのに必要なものでした。 今までは覗きの穴だけ説明していましたが、あとは、

紐を引っかけたり、引きとおすものでした。 簡単な道具を作ってみましたら、以外にうまく安定しました。

間違いなく銅鐸は測量器械でした。

)

日本の古代史の中でも、謎の物体が「銅鐸」だ。 弥生時代、紀元前2世紀から、紀元2世紀にわたって約400年間作られ、その後姿を消した謎の青銅器である。 その使い途は明らかではないが、ほとんどの論者は祭祀に使われたという説を唱えている。内部に木や青銅でできた「舌(ぜつ)」と呼ばれる部品を垂らし、銅鐸そのものを揺らすか、舌のみを揺らして内面にあてて音を出したというのだ。その後、銅鐸そのものが巨大化し、鳴らすものではなく、いったという。

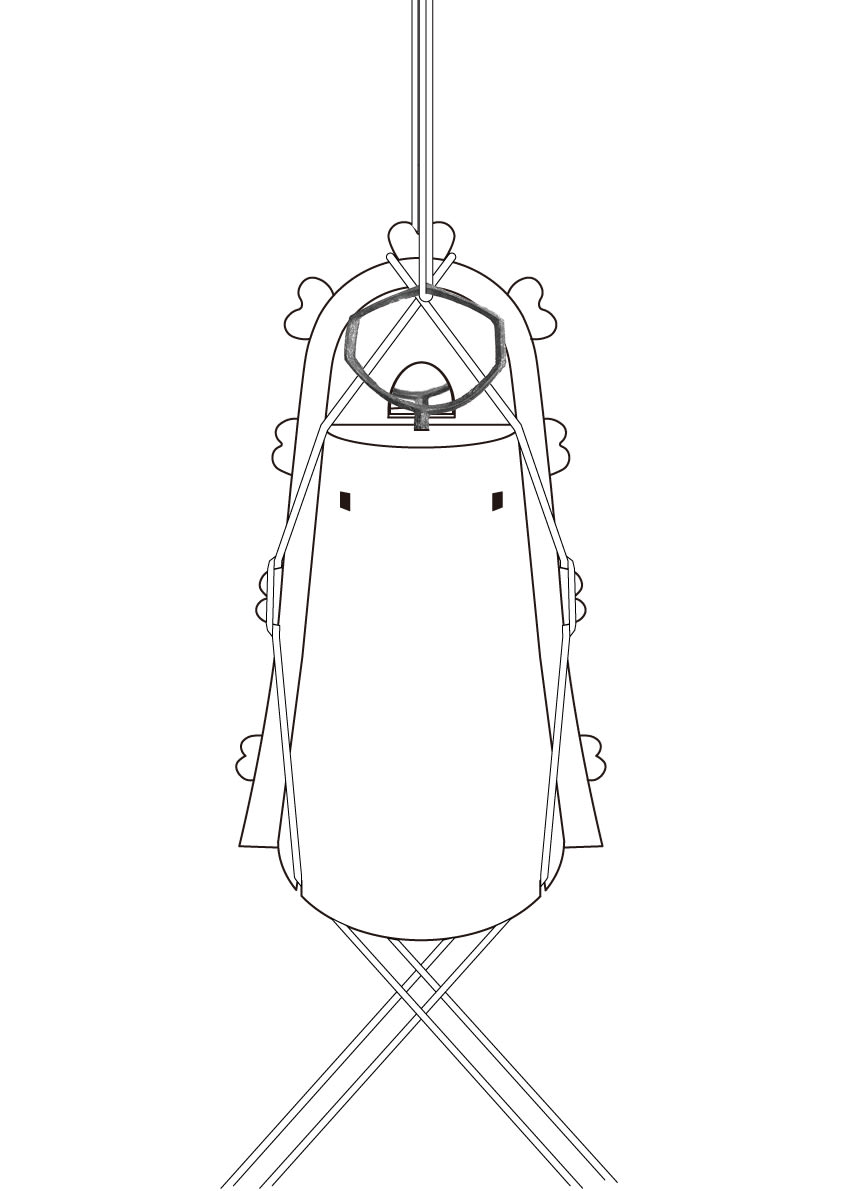

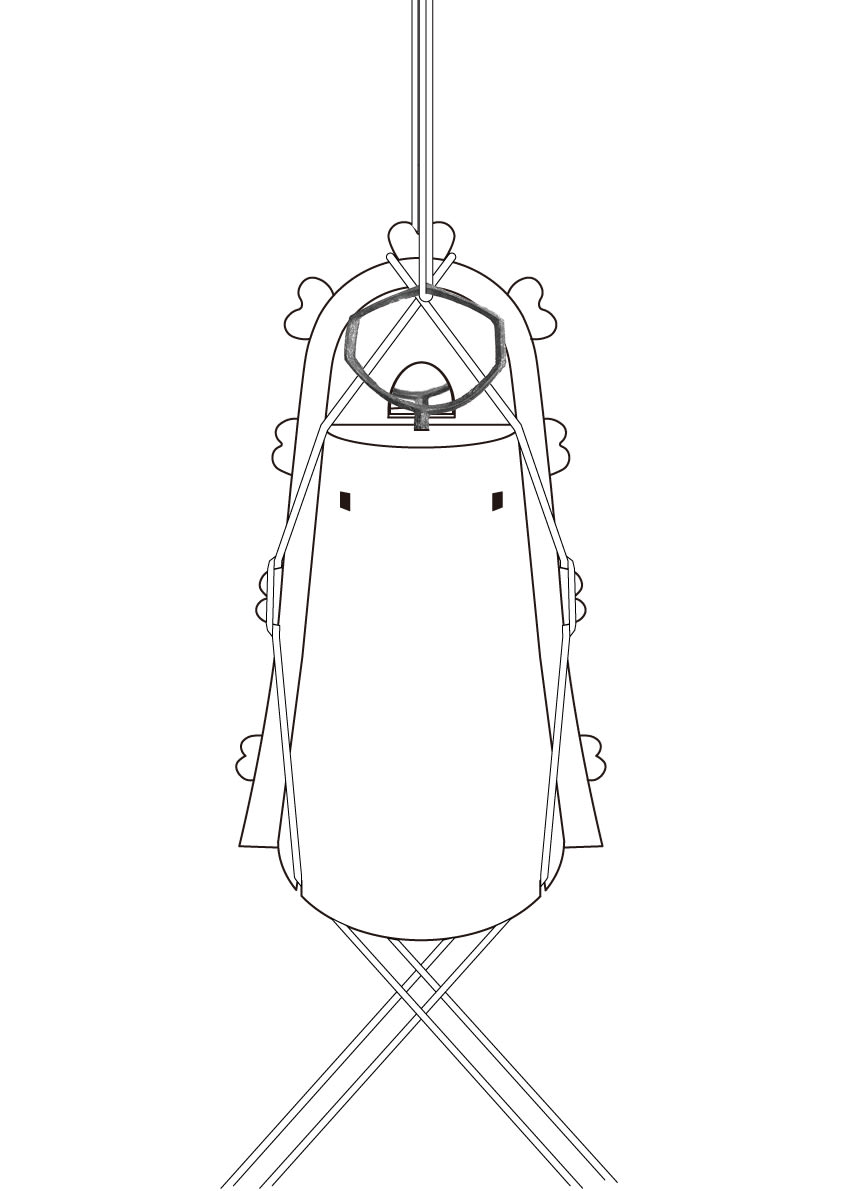

さて、上の図は、銅鐸の代表的な形である。 ほとんどの銅鐸に共通する要素は何だろうか? 形はだいたい似たような形をしている。 銅鐸本体の「鐸身(たくしん)」と上部の「鈕(ちゅう)」に分けられ、鈕の真ん中には穴があいている。鐸身は末広がりになっているが、直線的に広がっているものと、下の方ほど広がりが大きくなるものがある。 そして、鈕と鐸身をぐるっと囲むように鰭(ひれ)がついている。最も初期のものには鰭がないものもある。 後期のものでは、鰭にさらに「飾り耳」と呼ばれる突起が付く。そして、大型化していくのだ。 鐸身の文様は、文様のないものもあれば、「流水文」、「袈裟襷(けさだすき)文」や、人物や動物などの線画の描かれたものなどさまざまである。 ここで、気になるのが、鐸身にあいた穴である。通常「型持穴(かたもちあな)」と呼ばれる。「舞(まい)」と呼ばれる鐸身上面の平らな部分に鈕の穴を挟むように2個、鐸身の上部の鰭に近い部分に表裏各2個、鐸身下部には、「穴」というより「刻み」のような形でこれも表裏各2個、全部あわせて10個の穴があいている。 「型持穴」という名称は、鋳造するときに、内型と外型の間に青銅を流し込むための隙間を作るために、内型に隙間の厚さ(=鐸身の厚さ)に相当する高さの「出っ張り」を作っておいたものが、穴として残っているという考え方に基づいた名称である。ちなみに銅鐸の鐸身の厚みは2~3ミリで、現代の鋳造技術でもこの薄さできれいに鋳造することは困難だそうだ。だとすると、銅鐸そのものが「オーパーツ」(作られた当時の技術がその後失われてしまった工芸品)と言ってもよいのではないだろうか。 もしこれらの穴が「型持穴」であったとして、では、なぜこの個数、この位置なのであろうか?それに対する合理的な説明はあるのだろうか?銅鐸を作った人たちは、穴が残ってしまうことを不本意に思わなかったのであろうか? これに対し、上森は「銅鐸は測量機器だ」という。

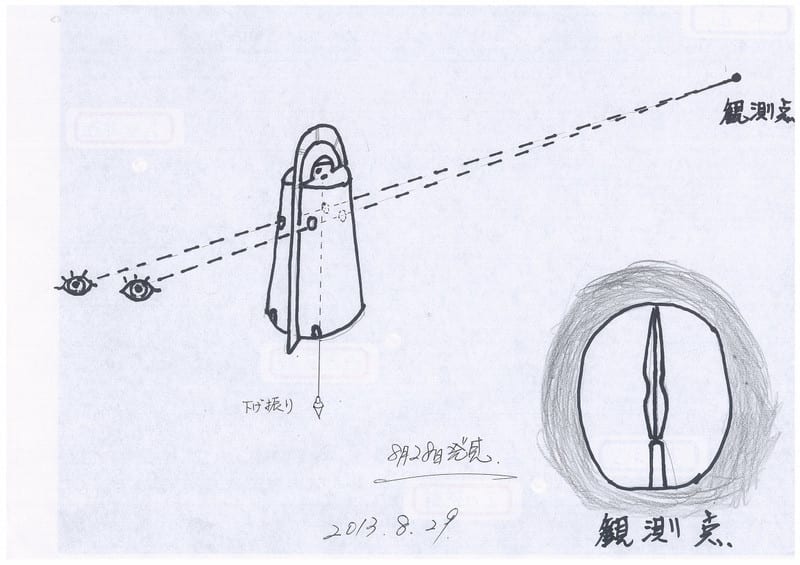

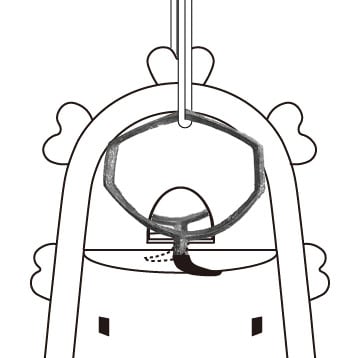

鐸身の上部にあいた穴は「覗くための穴だ」というのだ。 2013年8月28日、上森は実際に出雲の歴史博物館で、展示された銅鐸を使ってこのことを確認している。 「銅鐸の細いほうから両眼で穴を見て、反対側の穴を見通すとどうでしょう・・・!! 焦点が暗い中に1点に綺麗に映し出されたのです」 すなわち、遠くの観測点に向かって、正確に銅鐸の向きを決められるのだ。その観測点には、銅剣を立てたのであろう。この説ならば、穴がこの位置にあることが合理的に説明がつくのだ。 さて、通常の説では、上面の「舞」にある2つの穴は、「型持穴」でもあり、「舌(ぜつ)」と呼ばれる内側から鐸身をたたく部品を吊り下げるため鎖またはひもを通す穴を兼ねていると言われている。 しかし、「測量機器」という文脈で見ると、これも変わってくる。 現在でも測量の基準となる地点の地面には石や金属の目印を設置し、三脚を立てて、三脚の上の「レベル」という測量器具がその基準点の真上になるように、「下げぶり」という分銅を垂らして位置決めをしている。 銅鐸はその「レベル」にあたる器具なので、やはり中心から分銅を垂らして、基準点の真上に設置したというわけだ。舞にある穴はそのために使われる。

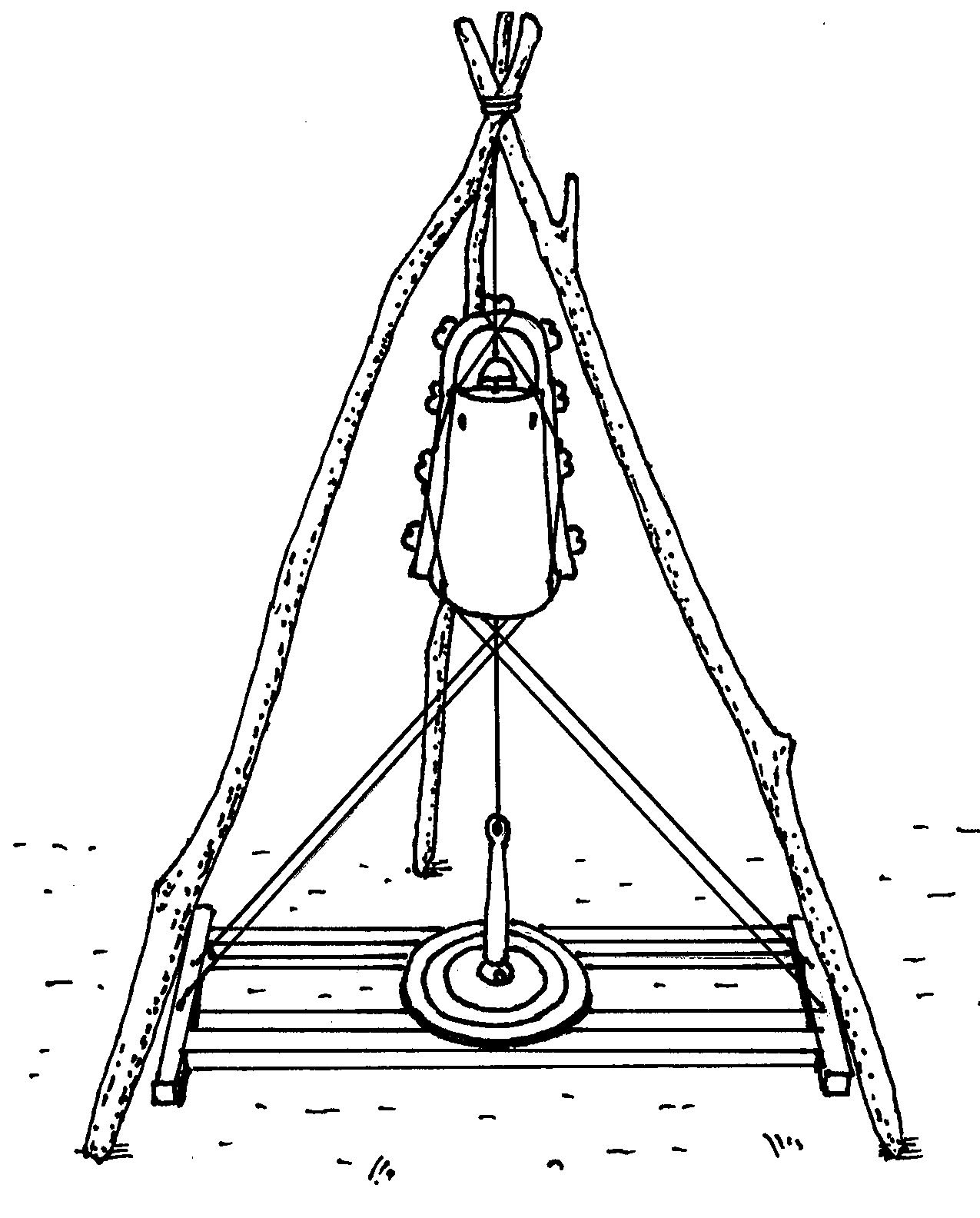

さらに上森は、鐸身下部の「刻み」や「飾り耳」の用途も解明した。 上図のように、細いひもを鈕の最上部の「飾り耳」からさらに鐸身横の「飾り耳」に架け、下部の「刻み」に架け、交差させて、地面には同じ幅でひもを固定する装置を作っておけば、交差したひもが触れ合うとき、銅鐸は安定してしっかり固定され、観測点の方向を示すのだ。 さらに、地面に置いた器具も同じ方向を示すことになる。 おそらく、「飾り耳」がないころは、鈕の穴と下部の「刻み」だけでこれと同じことをしていたのではないだろうか。そして、ひもの固定がしやすく、ひもの長さも調整しやすいように改良されて、「飾り耳」がついたと推測できるのである。現場の声が反映したのであろう。もちろん、単なる「飾り」ではない。 そして、一緒に出土することの多い銅鏡は、測量現場では分度器であり水平器、また光通信の道具でもあったであろうと推測されるのである。

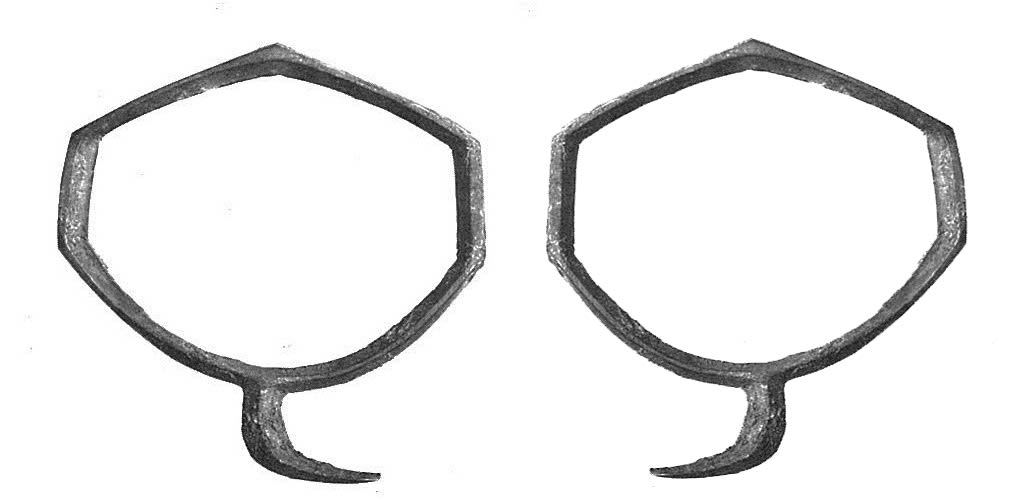

上の写真は、一般には有鉤銅釧(ゆうこうどうくしろ)と呼ばれる、銅鐸と同時代の青銅製品である。 釧(くしろ)というのは、腕輪のことである。 沖縄などの南の海で採れるゴホウラという貝で作った腕輪を青銅で模倣するうちに、このような鉤(かぎ)のついた輪の形になってしまったと言われているのである。 ところが、この製品、銅鐸を使った測量に役立つのである。 われわれはこの製品を「銅鐸吊り金具」と名付けることにする。 先に「舞」にあいている穴は舌(=下げぶり)を吊り下げるための鎖またはひもを通すために使われると書いたが、神戸市渦ヶ森銅鐸などは、舞の裏側の中央に環がつけられているので、この穴を使う必要がない。

そこでこの「吊り金具」の登場である。適当な長さの1本のひもを、2つの「吊り金具」の輪の部分に通してつなげて、ひもを結んで輪にしておき、それを組んだ木に架けて、「吊り金具」が下にぶら下がるようにしておく。そこに銅鐸を持ってきて、舞にあいた2つの穴に鉤の部分を両側から互いに逆向きになるように掛けるのである。 これで、取り外しが楽になり、ひもを架けて調節する際にも、ひもが絡まったりすることが防げて便利になる。特に斜面での測量などの場合に威力を発揮することは間違いない。

ゼロ磁場発生装置

ゼロ磁場発生装置