自然解消。

動力ユニット整備のためマイクロエース製京成新3000形3010F現行仕様(3010F-2)が入場した。

3010F-2は現行仕様増強名目で投入した二代目である。

動力車は3010-7を維持し3010-2へ振り替えた3010F前期仕様(3010F-1)との識別点にした。

京成新3000形3010F 3次車 現行仕様。

3010F-2:3010_8-3010_7-3010_6-3010_3-3010_2-3010_1。

※フルカラーLED表示器編成。

導入時期都合から3010F-2は中古製品で投入している。

当初3010-7は動力ユニットの回着整備を行う予定でいた。

ところが前オーナーさんの取扱いが行き届いており予想より各部の状態は良好だった。

導電板は酸化度合からクリーナーでの清掃に留められている。

当時の中途半端な措置が3010-7の入場を長引かせる要因になってしまった。

3010-7 3次車 現行仕様(3010F-1)。

3010-7の駆動状態は3010-2と同様に快調な部類に入る。

強いて挙げるとすれば周期的に発せられるフラットの様な小さい異音が気になる程度だった。

異音を発しつつも車体の共振や振動には及ばずスケールスピードでは走行音に掻き消される。

重大な故障に繋がる確率は低いと考えそのままにしてきた。

せっかくの入場機会であり異音解消も整備項目に加えている。

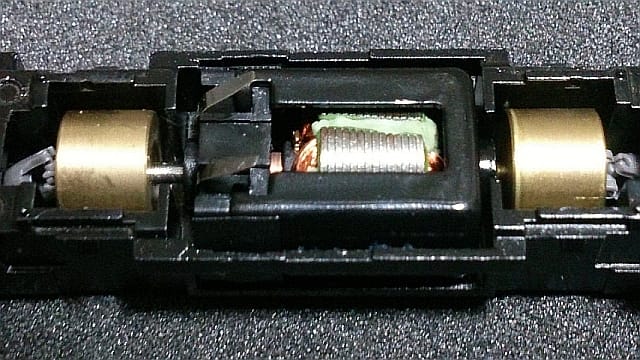

入工中の3010-7。

動力ユニットの整備工程順はほぼ確定している。

初めに時間を要さないはずの導電板研磨から着手した。

ユニットカバーを取り外すと回着時より状態の悪化した導電板が姿を現した。

これはクリーナー拭き上げの甘さが招いた症状に間違いない。

後期整備入場車で多く見られる現象でもある。

研磨にはラプロス#2400を用いるため多少の酸化には十分対処できると思っていた。

回着整備簡略化の竹篦返しを喰らった導電板。

ところが子細に見ると山側の焼き潰し式導電板固定部が殆ど失われていた。

特に上野寄は溶解部と凸部が分離しており何時外れてもおかしくない状態だった。

回着整備時のクロスを用いたクリーナー磨きで相当な負荷を掛けたと思われる。

酸化部が無かった訳ではなく強引に擦った様子が垣間見えた。

結局導電板磨きを始めて間もなく上野寄の嵌合部が外れてしまった。

やはり焼き潰し部の破損は致命的だった。

間接的な原因は研磨中に導電板が波打ったためでもある。

成形が甘かったユニットカバー裏面(上野寄)。

ラプロスを当てる度に導電板を波打たせたのはユニットカバー裏面のバリだった。

海側は平滑化されていたが山側は同様のバリが3箇所も存在した。

負荷を減らす目的だったラプロス#2400起用もこのユニットカバーには敵わなかった。

このままでは導電板が安定しない。

一度山側の導電板を撤去しカバー裏面の整形に取り掛かった。

接着剤固定に変わった山側導電板。

バリは思ったより高さがありクラフトナイフで大まかに削った。

その後ペーパー掛けを施し凸部を完全に廃している。

削り滓をエアーダスターで吹き飛ばしクリーナーで表面を入念に拭き上げた。

導電板は海側と位置を揃えた固定にはゴム系接着剤を用いた。

接着剤固定は過去の動力ユニット整備竣工車で採用例があり現在も順調に稼働し続けている。

端子接触面側への接着剤付着さえ気を付ければ問題無いと思う。

駆動には影響しなかったモーター軸の油脂付着。

出だしで手間を要したがゴム系接着剤の固着待ちには塩梅が良い。

皮肉にも異音の原因追求を行う十分な時間が生まれている。

続いて疑念を抱いたモーター周りの点検に入った。

モーター軸は全体が油脂で覆われ金色に見える程だった。

この状態でもモーターは不具合無く回転する。

神経を尖らせてきたモーター軸の油脂付着は駆動状態と関係無かったかもしれない。

異音も一切発せずモーター一式は油脂除去と注油で整備を終えた。

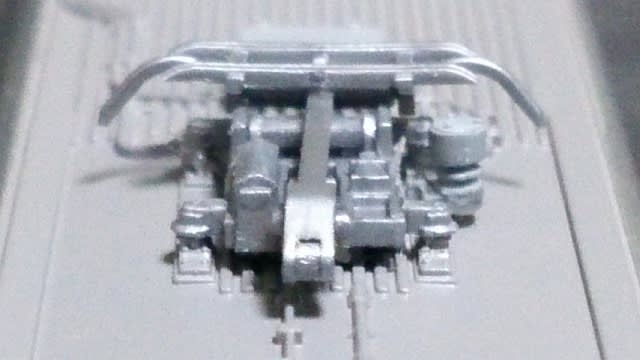

ユニバーサルジョイント受にあったバリ(千葉中央寄)。

異音は千葉中央寄から生じていた。

モーター軸の油脂付着は異音と無関係だった。

消去法で千葉中央寄FS-564動力台車に原因を絞り込めたと思えた。

整備は2台同時進行を見合わせ千葉中央寄を先発させている。

分解前にスパイラルギア周りを確認するとユニバーサルジョイント受にバリが残っていた。

今まで指に引っ掛かる程大きい個体には出会した事が無い。

異音に関わるとは思えなかったが念のため切除している。

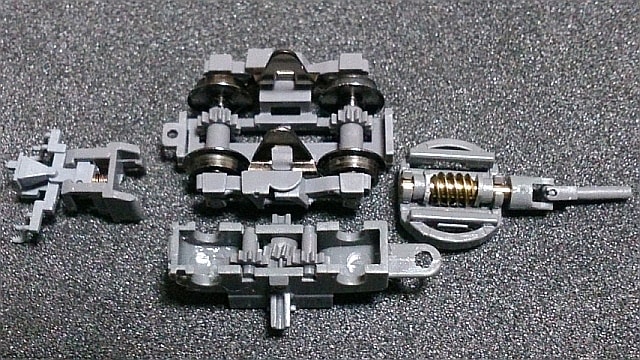

外観からは異常の見られない千葉中央寄FS-564動力台車。

いよいよ千葉中央寄FS-564動力台車の整備に入る。

ところが車輪を回転させても気になる症状は現れなかった。

この時点では分解を進めるうちに原因が掴めると思っていた。

前オーナーさんのお陰でFS-564動力台車は回着時から純正グリスの大半が除去されていた。

純正グリス塊だらけだった3010-2とは状況が一転している。

異音解消も重なりクリーナープールには頼らず手作業でギア類の点検及び清掃を行った。

綺麗な山を保つ動軸ギア(千葉中央寄)。

ギア数の都合からロアフレームと動軸ギアから手を着けた。

動軸ギアは余分な純正グリスが殆ど無くクリーナーと歯ブラシで仕上げている。

目視ではギアの欠け等は見られない。

軸受も油脂固着や埃侵入が無く良好な状態を保てていた。

これでロアフレーム周りは異音の原因から外れている。

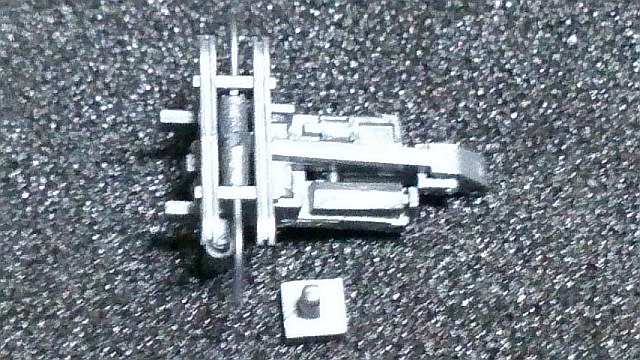

山崩れがあった上野寄小ギア(千葉中央寄)。

続いてギアボックスの点検に移った。

多少純正グリスの膜が目立ったものの全て歯ブラシで取り除けた。

ここでようやく怪しい箇所を発見した。

小ギアのうち上野寄の1山が崩れている。

ただ崩れたのは端部だけで真因かどうかは判らない。

一応予防策として発生品と振替えた。

全く異常が無かった上野寄FS-564動力台車。

小ギアを交換したFS-564動力台車は分解前と何も変わらない手応えに留まった。

車輪の回転が更に良くなった訳でもなく上野寄小ギアを振替えた効果は全く感じられない。

釈然としないまま上野寄FS-564動力台車の分解清掃を行った。

こちらは特に異変は伺えず一部に残る純正グリス除去を中心に作業を終えた。

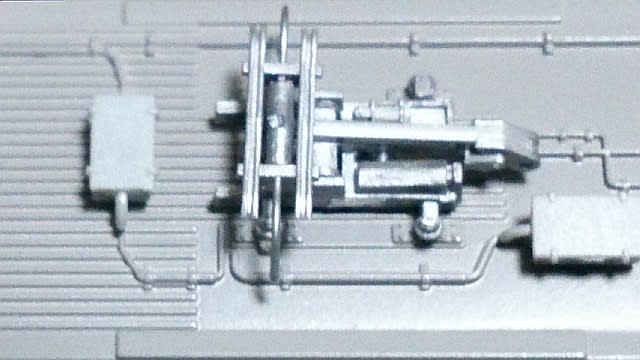

整備を終えた動力ユニット。

最終的に千葉中央寄FS-564動力台車の小ギアを交換しただけで全工程を完了してしまった。

動力ユニットを組み立て津川洋行製ホイールクリーナーでの仕上げに入る。

しかし踏面清掃で異音が解消されていないと判った。

ホイールクリーナーはブラシ式で車輪摺動音が出ない。

逆に異音を目立たせる結果に繋がった。

入場前より気になってしまいこの後三度動力ユニットを分解した。

しかし何も変わらずに終わっている。

既に打つべき手段は尽くしたつもりだった。

駆動自体は良好のままで諦めも過ぎった。

しかし最後の最後でFS-564動力台車の前後入替を行っていない事に気付いた。

千葉中央寄,上野寄各々を入替え低速走行させる。

するとフラットの様な音は消え去ってくれた。

原因不明のまま異音解消に到達してしまった。

単なる部品同士の相性だったのかもしれない。

今後この様な症状に襲われた場合は先ず動力台車の入替えを試した方が無難だと思う。

動力ユニット整備のためマイクロエース製京成新3000形3010F現行仕様(3010F-2)が入場した。

3010F-2は現行仕様増強名目で投入した二代目である。

動力車は3010-7を維持し3010-2へ振り替えた3010F前期仕様(3010F-1)との識別点にした。

京成新3000形3010F 3次車 現行仕様。

3010F-2:3010_8-3010_7-3010_6-3010_3-3010_2-3010_1。

※フルカラーLED表示器編成。

導入時期都合から3010F-2は中古製品で投入している。

当初3010-7は動力ユニットの回着整備を行う予定でいた。

ところが前オーナーさんの取扱いが行き届いており予想より各部の状態は良好だった。

導電板は酸化度合からクリーナーでの清掃に留められている。

当時の中途半端な措置が3010-7の入場を長引かせる要因になってしまった。

3010-7 3次車 現行仕様(3010F-1)。

3010-7の駆動状態は3010-2と同様に快調な部類に入る。

強いて挙げるとすれば周期的に発せられるフラットの様な小さい異音が気になる程度だった。

異音を発しつつも車体の共振や振動には及ばずスケールスピードでは走行音に掻き消される。

重大な故障に繋がる確率は低いと考えそのままにしてきた。

せっかくの入場機会であり異音解消も整備項目に加えている。

入工中の3010-7。

動力ユニットの整備工程順はほぼ確定している。

初めに時間を要さないはずの導電板研磨から着手した。

ユニットカバーを取り外すと回着時より状態の悪化した導電板が姿を現した。

これはクリーナー拭き上げの甘さが招いた症状に間違いない。

後期整備入場車で多く見られる現象でもある。

研磨にはラプロス#2400を用いるため多少の酸化には十分対処できると思っていた。

回着整備簡略化の竹篦返しを喰らった導電板。

ところが子細に見ると山側の焼き潰し式導電板固定部が殆ど失われていた。

特に上野寄は溶解部と凸部が分離しており何時外れてもおかしくない状態だった。

回着整備時のクロスを用いたクリーナー磨きで相当な負荷を掛けたと思われる。

酸化部が無かった訳ではなく強引に擦った様子が垣間見えた。

結局導電板磨きを始めて間もなく上野寄の嵌合部が外れてしまった。

やはり焼き潰し部の破損は致命的だった。

間接的な原因は研磨中に導電板が波打ったためでもある。

成形が甘かったユニットカバー裏面(上野寄)。

ラプロスを当てる度に導電板を波打たせたのはユニットカバー裏面のバリだった。

海側は平滑化されていたが山側は同様のバリが3箇所も存在した。

負荷を減らす目的だったラプロス#2400起用もこのユニットカバーには敵わなかった。

このままでは導電板が安定しない。

一度山側の導電板を撤去しカバー裏面の整形に取り掛かった。

接着剤固定に変わった山側導電板。

バリは思ったより高さがありクラフトナイフで大まかに削った。

その後ペーパー掛けを施し凸部を完全に廃している。

削り滓をエアーダスターで吹き飛ばしクリーナーで表面を入念に拭き上げた。

導電板は海側と位置を揃えた固定にはゴム系接着剤を用いた。

接着剤固定は過去の動力ユニット整備竣工車で採用例があり現在も順調に稼働し続けている。

端子接触面側への接着剤付着さえ気を付ければ問題無いと思う。

駆動には影響しなかったモーター軸の油脂付着。

出だしで手間を要したがゴム系接着剤の固着待ちには塩梅が良い。

皮肉にも異音の原因追求を行う十分な時間が生まれている。

続いて疑念を抱いたモーター周りの点検に入った。

モーター軸は全体が油脂で覆われ金色に見える程だった。

この状態でもモーターは不具合無く回転する。

神経を尖らせてきたモーター軸の油脂付着は駆動状態と関係無かったかもしれない。

異音も一切発せずモーター一式は油脂除去と注油で整備を終えた。

ユニバーサルジョイント受にあったバリ(千葉中央寄)。

異音は千葉中央寄から生じていた。

モーター軸の油脂付着は異音と無関係だった。

消去法で千葉中央寄FS-564動力台車に原因を絞り込めたと思えた。

整備は2台同時進行を見合わせ千葉中央寄を先発させている。

分解前にスパイラルギア周りを確認するとユニバーサルジョイント受にバリが残っていた。

今まで指に引っ掛かる程大きい個体には出会した事が無い。

異音に関わるとは思えなかったが念のため切除している。

外観からは異常の見られない千葉中央寄FS-564動力台車。

いよいよ千葉中央寄FS-564動力台車の整備に入る。

ところが車輪を回転させても気になる症状は現れなかった。

この時点では分解を進めるうちに原因が掴めると思っていた。

前オーナーさんのお陰でFS-564動力台車は回着時から純正グリスの大半が除去されていた。

純正グリス塊だらけだった3010-2とは状況が一転している。

異音解消も重なりクリーナープールには頼らず手作業でギア類の点検及び清掃を行った。

綺麗な山を保つ動軸ギア(千葉中央寄)。

ギア数の都合からロアフレームと動軸ギアから手を着けた。

動軸ギアは余分な純正グリスが殆ど無くクリーナーと歯ブラシで仕上げている。

目視ではギアの欠け等は見られない。

軸受も油脂固着や埃侵入が無く良好な状態を保てていた。

これでロアフレーム周りは異音の原因から外れている。

山崩れがあった上野寄小ギア(千葉中央寄)。

続いてギアボックスの点検に移った。

多少純正グリスの膜が目立ったものの全て歯ブラシで取り除けた。

ここでようやく怪しい箇所を発見した。

小ギアのうち上野寄の1山が崩れている。

ただ崩れたのは端部だけで真因かどうかは判らない。

一応予防策として発生品と振替えた。

全く異常が無かった上野寄FS-564動力台車。

小ギアを交換したFS-564動力台車は分解前と何も変わらない手応えに留まった。

車輪の回転が更に良くなった訳でもなく上野寄小ギアを振替えた効果は全く感じられない。

釈然としないまま上野寄FS-564動力台車の分解清掃を行った。

こちらは特に異変は伺えず一部に残る純正グリス除去を中心に作業を終えた。

整備を終えた動力ユニット。

最終的に千葉中央寄FS-564動力台車の小ギアを交換しただけで全工程を完了してしまった。

動力ユニットを組み立て津川洋行製ホイールクリーナーでの仕上げに入る。

しかし踏面清掃で異音が解消されていないと判った。

ホイールクリーナーはブラシ式で車輪摺動音が出ない。

逆に異音を目立たせる結果に繋がった。

入場前より気になってしまいこの後三度動力ユニットを分解した。

しかし何も変わらずに終わっている。

既に打つべき手段は尽くしたつもりだった。

駆動自体は良好のままで諦めも過ぎった。

しかし最後の最後でFS-564動力台車の前後入替を行っていない事に気付いた。

千葉中央寄,上野寄各々を入替え低速走行させる。

するとフラットの様な音は消え去ってくれた。

原因不明のまま異音解消に到達してしまった。

単なる部品同士の相性だったのかもしれない。

今後この様な症状に襲われた場合は先ず動力台車の入替えを試した方が無難だと思う。